基于SWMM的水冶工业区降雨径流模型模拟研究初探

李岩 徐嘉洋

摘 要:为研究某水冶生产区的降雨面源污染,基于水文、水力学原理,基于SWMM暴雨径流模型,采用芝加哥雨型对研究区的暴雨公式进行降雨时程分配,将研究区地面概化为不透水区、无洼蓄透水区域,在瞬时径流系数计算模型的基础上,结合SCS下渗模型,考虑截留、下渗等损失,模拟了研究区地表产流过程,同时利用径流推理公式模拟了研究区地表汇流过程。

关键词:SWMM模型;降雨重现期;降雨模拟;产汇流模拟

中图分类号:P333.1 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)06-0009-02

水冶生产区雨水面源污染具有来源的复杂性、发生时间的不确定性、排放污染物的偶然性和随机性等显著特点,这是由于影响雨水面源污染主要取决于降雨这一动因以及径流这一迁移载体这两大影响因素。利用数值模拟技术对水冶生产区降雨径流过程进行模拟是研究水冶生产区面源污染规律的关键。本文以SWMM(storm water management model,暴雨洪水管理模型)为基础,建立了水冶生产区的降雨径流模拟模型,为揭示水冶工业区面源污染提供一定的技术支持。

1 SWMM模型介绍

美国环保署开发的SWMM模型作为一个动态的降雨—径流模型,可以模拟单场次降雨雨洪过程及水质情况。该模型可模拟完整的降雨、下渗、蒸发、径流和污染物的运动过程。

2 研究区域降雨模拟构建

设计典型雨型是降雨模拟不可或缺的基本要素,根据国内外多年研究表明Huff雨型、YC雨型、PC雨型、KC雨型均为比较接近实际雨型的设计雨型,上述雨型均通过雨型公式推算相应的降雨过程线。有研究表明,芝加哥雨型具有较好的适用性,降雨过程模拟可适用于不同降雨历时的降雨。

2.1 芝加哥模型降雨过程线

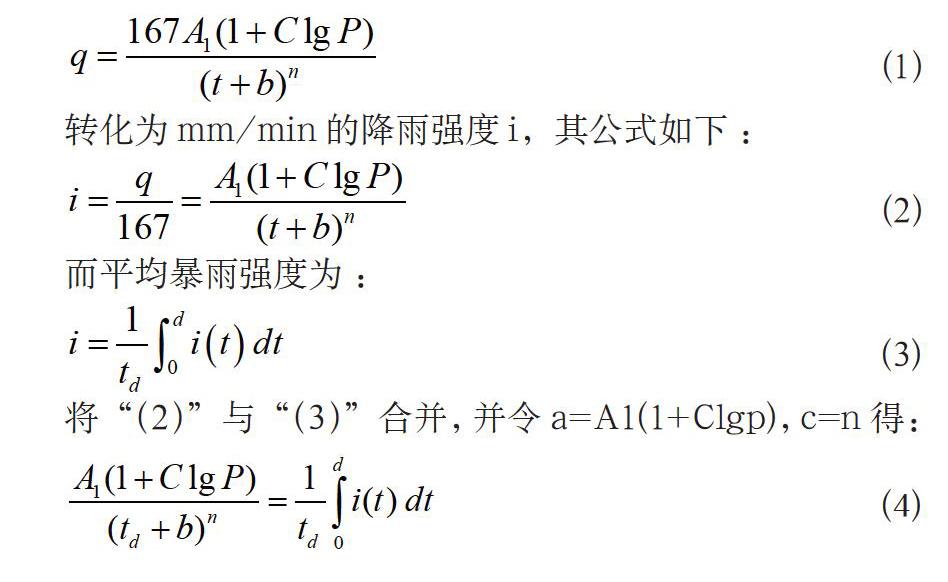

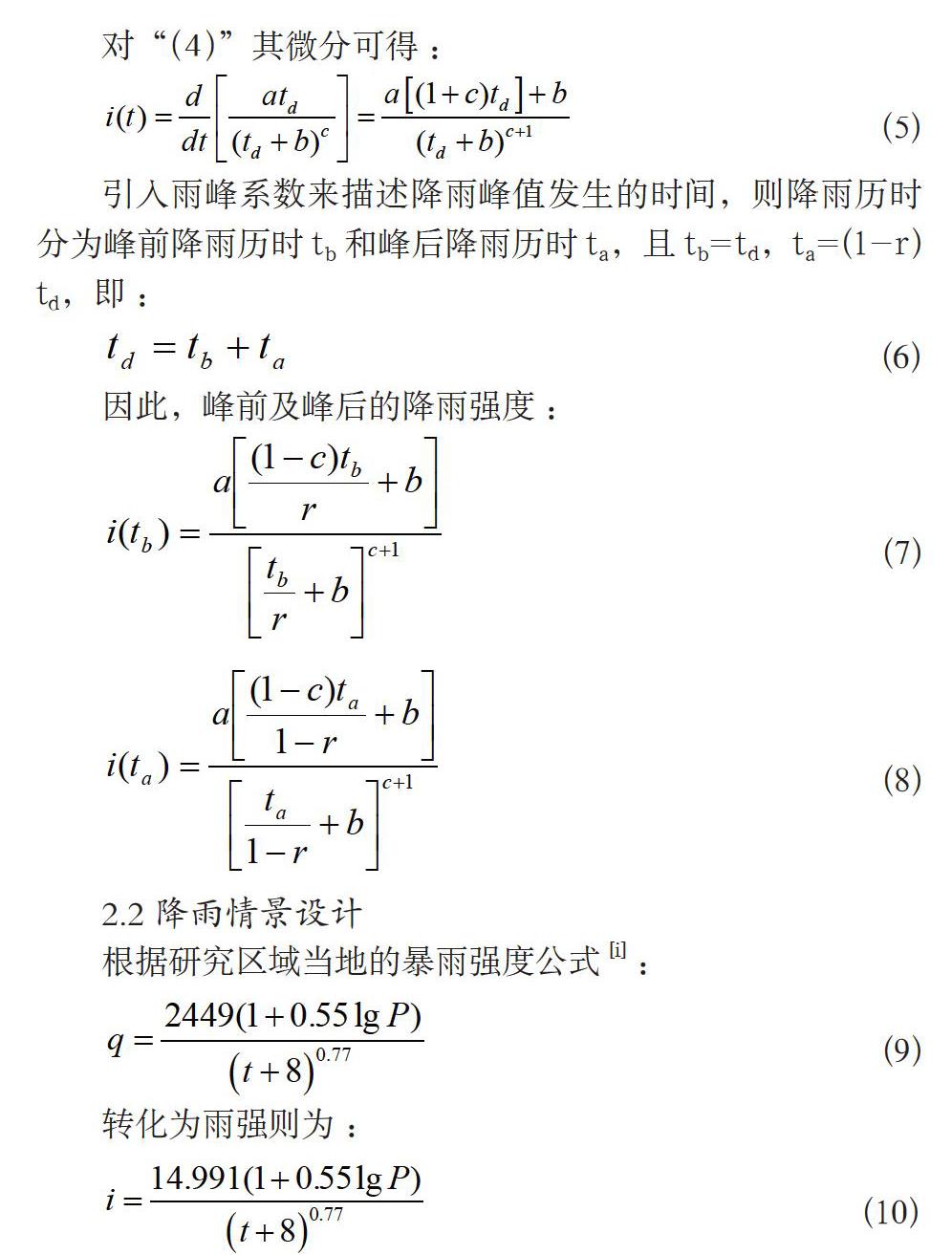

芝加哥模型以统计的暴雨强度公式为基础提出设计降雨过程。在我国排水管渠设计中,暴雨强度公式一般采用“(1)”形式:

2.2.1不同雨型条件下降雨

本文模拟了三种不同雨峰位置同频率的雨型,雨峰位置分配在0.4、0.5、0.6处。根据同频率不同雨型降雨时程分配图分析得知,同频率不同雨型降雨前期约10min的时间段几近形同,但随着雨峰位置不同,中间段降雨时程分配有着较大的变化,雨峰靠前,前期雨量较多,对污染物冲刷相对较强,而且通过相关文献资料,短历时降雨的雨峰大多靠前,因此,在后续的产汇流模拟中采用雨峰r=0.4的降雨雨型作为模拟雨型。

2.2.2同雨型不同频率降雨

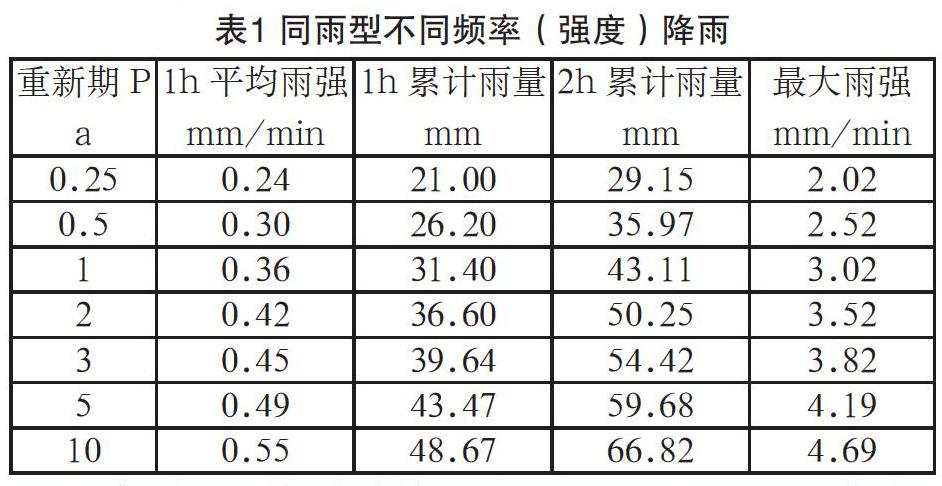

采用当地暴雨公式,设计重现0.25a、0.5a、1a、2a、3a、5a、10a一遇的120min降雨,研究雨峰r=0.4的降雨過程。表1为不同重现期下降雨量参数表。

根据不同雨型同频率降雨时程分配图可见,同雨型不同频率降雨平均雨强、最大降雨强度、累计降雨量、时间段内降雨量随着重现期不同呈正比例的增长。

2.3净雨情景设计

2.3.1 净雨模拟

本模拟结合在水冶生产区实际监测的8场降雨,根据各降雨场次监测记录,以平均雨强作为模拟条件,模拟这8场次降雨。各场次降雨参数见表2。

2.3.2净雨模拟与同步降雨监测数据对比

如前所述在水冶生产区进行降雨的同步监测,由于自动雨量计虽然能够按分钟记录降雨数据,但是记录值精度较小,造成在某些间隔段数据为零的现象,为对比降雨模拟数值与实际监测降雨是否体现实际降雨,我们将无数据的值之间进行内插处理,得出该场次监测时段的累计降雨值,将其与模拟数据进行对比。为减少数据处理量,选择监测期四类分别为15年7月17小雨、15年5月15日中雨、15年5月27日大雨、15年7月1日暴雨,这四场次的同步监测数据与模拟数据累计降雨量进行对比,可知降雨模拟与实测值基本相近,即降雨模拟与实际降雨虽然有一定差异,但其时程分配、变化过程具有一定的相同性。

3产汇流模拟构建

3.1 排水子区域概化划分

根据水冶区的地形和雨水汇水的特性,将水冶生产区场地内部地表产流概化为3个排水子区即中部南侧排水子区、中部北侧排水子区、西北排水子区。

3.2 产汇流模拟

产汇流模拟利用当地暴雨强度公式结合芝加哥暴雨时程分配进行计算,其中产流的损失采用径流系数进行合成模拟,而汇流采用排水规范推荐的推理公式结合等流时线法进行合成模拟。结合在水冶生产区布置的监测点位进行产汇流模拟。

3.2.1产流模拟

监测点位4个其中,QU-1、QU-4监测点位所处排水子区域概化为透水地面A3,而QU-2、QU-3监测点位处于排水子区域概化为无洼蓄的不透水地面A2。

通过对无洼蓄透水区及不透水降雨及净雨各场次降雨模拟图可知,在小雨强降雨过程无洼蓄透水区产流在降雨峰值之前损失较多,大多入渗至透水区地表,一般在降雨5min~10min后,形成产流;不透水区域降雨产流损失相对较少,一般在降雨5min左右形成产流,在雨峰后基本降雨产流无损失,全部产生径流。随着降雨强度增强后,无洼蓄透水区产流损失越来越小,与透水区一样基本在降雨5min后快速形成产流。即随着降雨强度增加、降雨历时增加,透水区域与不透水区域产流愈来愈相近。

3.2.2汇流模拟

汇流采用排水规范推荐的推理公式法进行模拟,通过对各监测场次、处于无洼蓄透水区域点位以及处于不透水区域点位的径流(总深)模拟可知,最终径流形成的结果与产流密不可分,不透水区域产生的径流大于无洼蓄透水区域的径流,而在产流条件相同条件,汇水区域的大小是左右径流大小的关键,汇水面积大的区域径流大于汇水面积小的区域径流。

4 结语

利用SWMM模型对净雨过程进行了合成模拟,同时与同步监测的雨量数据进行对比发现,采用芝加哥雨型对降雨过程进行合成模拟的结果与实测数据基本接近。

径流监测试验区同步监测的13场次有效降雨,经产流模拟在无洼蓄透水地表的点位在小雨模式下基本在5~10min左右形成产流,地面发生汇流;而在透水地表的点位在小雨模式下一般在5min后形成产流,地面发生汇流,但当在高于中雨强模式下,由于雨强的增加,透水地表下渗迅速达到饱和基本与不透水地表在相同时段5min后形成产流,但产流量小于透水地表。经汇流模拟,在产流条件相同下,汇水区面积是最终控制总径流深的关键,而产流是影响汇流的最为关键的因素,在无洼蓄透水地表点位整体径流深小于透水地表点位,在产流条件相同下,点位处于汇水面积大的形成的径流深大于汇水面积小的点位。