论我国不动产买卖风险转移规则的重构

——以比较法为视角

郭秀峰

(四川警察学院 四川泸州646000)

一、问题的提出

买卖合同立法的主要目的是就标的物转移过程中的各种损失在合同当事人之间进行适当分配,但标的物毁损、灭失责任的负担究采交付主义还是所有者主义,历来争议较大。笔者在无讼网和裁判文书网以“不动产”“房屋”“标的物灭失”“风险”等为关键词检索到的最高法院审理的案例中,司法机关无一例外采交付主义,但也无一例外地历经一审、二审及再审程序;在非最高院经审的案件中,也大多历经一审、二审及再审程序。可见,尽管司法机关的判决具有一致性,但房屋灭失类案件一审审结率极低,二审率及再审率极高,本身说明该类案件争议极大,纠纷当事人对相关法律、司法解释及判决并不信服。事实上,交付主义与所有者主义均有其优势,也有其局限。为论证上的方便,特拟制一例。甲承租乙之房屋,租期届满前,甲提出以5万元购买,当即支付价款,双方约定5日后办理过户手续。第二天,丙提出以10万元购买乙之房屋,乙随即将房东备用钥匙交付给丙,并立即办理过户登记手续,丙未入住。次日夜里该房屋因受雷击而起火,房屋因此损毁。本案中,乙存在一物二卖行为,在甲、乙之间和乙、丙之间的买卖合同均有效,关于房屋灭损风险负担问题成为争议焦点。

首先,甲承担风险的合理性及其疑问。甲承担风险的合理性在于乙已将房屋交付于甲,现行《合同法》第142 条及《商品房买卖合同司法解释》(以下简称《解释》)第11 条确立了交付移转风险的基本规则,而根据《合同法》第140 条之规定,甲在合同订立前已经占有该房屋,故应认定乙已将房屋交付给甲,此可认定为物权法规定之简易交付。其疑问在于:第一,《解释》意在规制商品房买卖合同,其主体为开发商与消费者,甲、乙为自然人,所买房屋是为了居住,根据《消费者权益保护法》对商品之定义,买卖之房屋应非商品房。换言之,《解释》并不适用于自然人之间的房屋买卖。第二,不动产物权变动以登记为要件,交付既非必要条件,其效力亦劣后于登记。故在丙成为房屋登记权利人的情况下,甲绝无取得房屋所有权之可能,若由甲承担该风险,将导致个案不公。

其次,丙承担风险的合理性及其疑问。丙承担风险的合理性在于其已通过登记取得房屋所有权。按照“天灾归所有人承担”之法理,由其承担风险似无不妥。但问题在于:第一,按照现行法律确立之交付主义,只有乙将房屋交付给丙,丙方承担房屋灭失之风险。但乙是否完成交付,存有争议。一种意见认为交付钥匙即为交付房屋,此为房屋买卖之通例,盖因交付钥匙,买受人即可查看房屋。另一种意见认为,乙将房屋交付给甲已成事实,虽交付钥匙给丙,但基于甲占有之事实,也不能认为乙完成交付。笔者认为,后一种意见更为可取,原因在于一物究不能交付两次,乙既然将房屋交付于甲,就不再能交付给丙。第二,若乙未完成交付,丙是否能取得房屋所有权。一种意见认为,按照物权法确立之不动产物权变动制度,房屋所有权发生变动,原则上需要交付房屋,并完成所有权变更手续。另一种意见认为,不动产物权变动以登记为要件,交付与否并非必要条件,况且登记之效力与意义大于交付,登记可以吸收交付,故未完成交付并不影响房屋所有权变动。笔者认为,后一种意见较为可取,原因在于丙取得房屋所有权,可通过行使返还原物请求权,以完成对房屋的占有。

最后,乙是否应当承担风险。本案中,乙之行为属于典型的一物二卖,其主观上的恶意是显而易见的。基于“法律不保护恶意”之法理,由其承担房屋灭失之风险似有其合理性。但问题在于,无论交付相对人是甲还是丙,乙已转移房屋之占有,即完成了房屋交付。若再由其承担风险则有违合同法确立之交付转移风险的基本规则。换言之,主观恶意不足以构成其承担风险的依据。

设例反映了不动产交易风险转移问题的复杂性,但问题的根源在于《合同法》第142条确立的交付主义规则存在例外,而法律却没有规定例外,还是司法界及理论界误将其解读为交付主义,殊值研究。学界通说认为《合同法》第142条采交付主义,但对其质疑者不乏有之。概其要者可分三类:1.坚持彻底的所有者主义,完全否定交付主义。持此观点的学者直接颠覆交付主义的法理基础即占有人更有利于控制风险的“风险控制论”,其认为风险负担本身源于买卖双方均无法负责的意外,故不应由占有人负担[1]。相反,所有者承担风险仍具优越性。2.交付主义为原则,所有者主义为例外。质疑交付主义的学者中,多数认为交付主义不足以作为风险转移的唯一标准。如王利明教授是通说的拥护者,但他认为“所有权主义”也具有一定合理性。“不动产风险转移完全采纳‘交付主义’或‘所有权主义’均不妥当”[2]。遗憾的是,王老师未就具体情形做出分析,也未提供明确的判断规则。3.坚持交付主义,但此交付非彼交付。与多数学者从立法漏洞提出的质疑不同,持此观点的学者让我们领略了民法解释学的魅力。江海教授另辟蹊径,提出“准交付主义”,认为我国《合同法》第142 条的“交付”应作“转移所有权或以转移所有权为最终目的转移占有”的解释,也即买受人承受风险应当以其已经取得所有权或者其取得所有权的债权请求权在法律上可行为基础,此为买卖合同立法及司法解释采交付主义隐含之前提[3]。王轶老师也认为,尽管学者一再强调,物权关系与债之风险本属两回事,但二者实具关联[4]。

合同法乃最具市场品格之法,国际统一化程度极高,我国《合同法》制定时对国际公约及国外立法借鉴良多。基于此,论文在考察国外立法及国际公约买卖合同风险规则变迁的基础上,结合我国市场经济发育程度,国民风险意识与风险承担能力,运用利益衡量方法探究适合我国的不动产风险转移规则。

二、买卖合同风险负担规则之比较法考察

风险转移一直是国内外货物交易中困扰交易双方的重要问题[5],国外立法例围绕何时转移风险先后形成了所有者主义和交付主义两种模式。在我国,风险转移规则作为一项继受而来的制度,立法、司法实践及学术界中存在的诸多争议需追本溯源,我们应考察世界主要国家及国际公约买卖合同风险转移规则之变迁,从根源上厘清不同风险转移规则的适用空间。

(一)英美法系代表国家买卖合同风险转移规则之变迁

1.美国。美国动产交易风险转移经历了从所有者主义到交付主义的转变,而不动产缺乏统一的交易规则,未历此转变。美国国会1906年制定的《统一买卖法》(Uniform Sales Act),该法第22条规定除有相反约定,货物毁损、灭失的风险自所有权变动时发生转移。但随着动产交易日趋快捷,交易形式更为复杂,使得判定所有权变动愈发困难,美国法学会为了解决日益多发的货物风险纠纷,在吸收《统一买卖法》的基础上于1952年编撰了《统一商法典》(Uniform Commercial Code)①。该法典自颁布以来,历经多次修改,但买卖合同篇相对稳定[6],该篇第303、509条确立了除非当事人另有约定,货物交易中以交付为风险转移的标志的规则。美国各州立法时虽对《统一商法典》有所加减,但均采纳了该货物风险转移规则。

值得指出的是,无论《统一买卖法》还是《统一商法典》,虽均未区分动产与不动产,但其规制对象仅为“货物买卖”,并不规制不动产买卖。美国不动产买卖属于财产法(property law)调整范畴,而财产法属于州法,主要以各州判例法和衡平法的形式存在,并无统一性可言。各州不动产交易规则差异较大,既有以交付为风险转移标志的《统一不动产买卖风险负担法》,但更多的州仍采所有者主义。美国法学会虽然也为统一不动产交易规则而编撰了《财产法重述》(Restatement of Prop⁃erty),但采用的州很少,其影响力显然不如《统一商法典》。这大抵是由于不动产权属关系稳定,不易移动的性质使其无统一的必要性。

2.英国。虽同属英美法系,但与美国不同。英国买卖合同不区分货物与不动产,一概以所有权的变动为风险转移的判定依据。英国《货物买卖法》(Sale of Goods Act 1979)第20条规定,除非另有约定,货物风险在货物产权转移(transfer)到买方之前,由卖方负担;产权转移到买方之后,由买方负担,而不论货物本身是否交付(delivery)。至于不动产买卖风险转移问题,英国不动产法(Law of Property Act 1925)并未规定。依据普通法,“在合同签订以后,买受人就成为了实质意义上的所有人,出卖人对于不动产的继续占有以及对不动产产权的持有只是作为取得价款的一种担保手段,因此,作为衡平法所有人的买受人,应当在享有不动产利益的同时,承担不动产上存在的风险。”[7]据此,英国不动产交易风险转移规则也采所有者主义。

(二)大陆法系主流国家(地区)买卖合同风险转移规则之变迁

1.德国。自《德国民法典》问世以来,德国民事立法一直走在世界前列,通说认为,德国关于买卖合同风险转移的标志经历了交付主义为原则,例外采所有者主义到完全交付主义的转变[8]。详言之,依原《德国民法典》第446条之规定,标的物自交付时风险发生转移,但土地和船舶若在交付前已登记给买受人的,则风险自登记时转移。从法律文义来看,对于不动产虽有区别对待,但也仅在登记早于交付之时方采所有者主义。有疑问的是,在一物二卖情形,出卖人将不动产分别交付和登记给不同的买受人,风险如何负担易引发争议。正是区别对待不动产导致法律适用上的障碍②,德国《债法现代化法》删除了本条第2款的规定,一切买卖合同其标的物灭失、毁损之风险概采交付主义。

我国台湾地区民法同样不区分动产与不动产,统一适用交付主义。台湾地区民法第373条规定,“买卖标的物之利益及危险,自交付时起,均由买受人负担,但契约另有订定者,不在此限。”从其文义来看,台湾地区民法贯彻了完全的交付主义,但允许当事人约定排除。

2.法国。《法国民法典》继承罗马法传统,贯彻了罗马法“天灾归所有人负担”之法谚,采所有者主义。依《法国民法典》第1138、1583条规定,法国物权变动模式采意思主义,即物权关系自双方达成债权合意时发生变动,交付和登记均非物权变动的构成要件,而仅为债之履行[9]。换言之,法国民法并不区分物权行为与债权行为,当事人之合意即为所有权变动之合意。与此相一致,标的物风险之转移自不问是否交付,而仅依当事人债之合意是否达成。

《日本民法典》没有关于标的物灭失之风险负担的直接规定,这或许是由《日本民法典》特殊的制定历程所导致的。明治维新以后,《日本民法典》原本参照《法国民法典》起草,但在即将通过之时又借鉴《德国民法典》民法典重新制定[10]。是故,《日本民法典》虽以《德国民法典》为师,但其物权变动模式却保留了法国传统,采意思主义,即凡意思表示一致,物权发生变动,风险亦发生转移[11]。

(三)国际公约及相关法律文件

20世纪以来,国际统一私法运动取得了重大进展。在国际贸易领域,既有具有法律效力的公约,也有国际商会基于国际贸易实践经验制定的通则。自1964 年制定,1972 年生效的《国际货物买卖统一法公约》(简称《海牙第一公约》英文缩写:CULISG)始,即采“交货主义”。1980 年制定,1988年生效CISG延续CULISG的规定,径采交付主义③。此外,因其自身科学性和先进性而得到国际贸易主体青睐的《国际商事合同通则》(英文缩写:PICC)亦采交付主义。但必须指出的是,无论CISG还是PICC,以货物交易为规制对象当属无疑④。这与国际私法之基本规则——不动产纠纷适用不动产所在地法——相一致。换言之,国际贸易通常情况下为国际货物贸易,而不包含不动产交易。

三、主要国家及国际公约风险转移规则之比较分析

风险转移规则本身为各国市场交易情况之反映,实无优劣之分。因此,本文意在宏观评述,归纳其共性,分析其规则形成之原由,以为我国立法考量、司法适用之借鉴。

(一)买卖合同风险转移模式

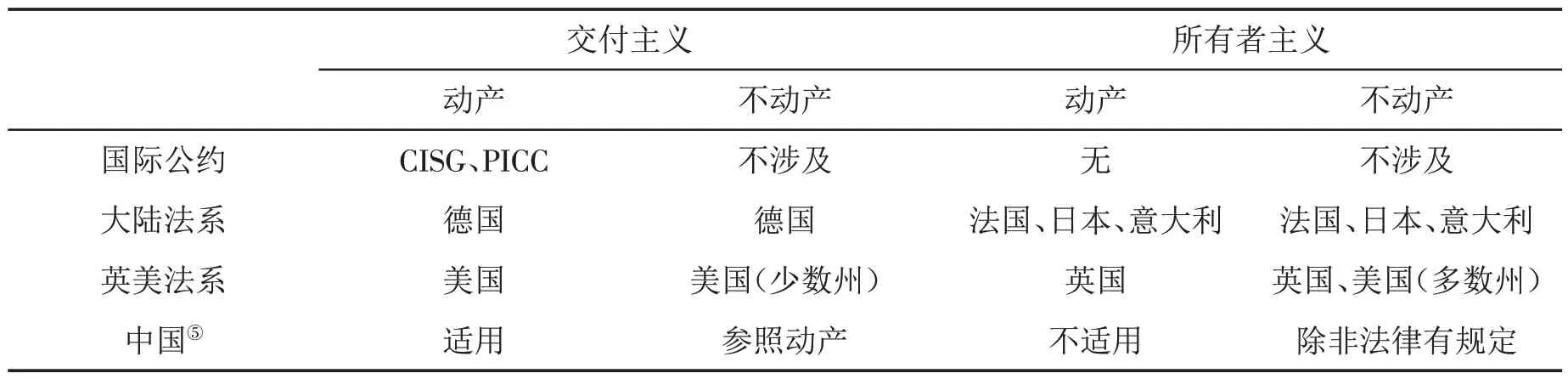

为评析之便,特将比较法考察的成果以表格的形式呈现出来。

表1 主要国家立法及国际公约风险转移规则

如表所示,世界各国买卖合同风险转移规则差异较大,既有采所有者主义之法国、英国,又有采交付主义之德国;既有区分动产与不动产之美国,又有不区分二者之法国、英国,还有从区分到统一规定之德国。所有者主义与交付主义之争虽甚嚣尘上,但概括起来不外乎三种模式。

1.统一适用所有者主义。目前采用该模式的国家主要有英国、法国、意大利、日本等国,考虑到19 世纪时期英国号称日不落帝国⑥,其殖民地数量遍布全球,法国是仅次于英国的老牌殖民帝国,在南美、非洲有大量殖民地⑦,而殖民地国家在法律制度方面通常效仿其宗主国⑧。据此,似可推断世界范围内大多数国家仍采用所有者主义。

2.动产适用交付主义,不动产不做规定。美国和国际贸易公约采此模式。美国二战后成为全球霸主,在资本主义世界影响巨大,苏联解体后,美国的影响力更是有增无减,这或是导致国际公约大都采此模式的主要动力。考虑到国际公约对国内立法的约束力⑨和美国的影响力,似可推断采用此模式的国家也不在少数。

3.统一适用交付主义。采此模式的国家和地区主要有德国。德国民法典被称为20世纪最优秀的民法典,其科学性毋庸置疑,但德国崛起之时,世界范围内殖民地已瓜分完毕,加之一战、二战战败国的影响,使得德国民法典不能依赖殖民统治而仅能依赖法典本身的科学性得以传播。受德国民法典影响较大的亚洲和非洲国家在效法德国制定民法典时受限于自身经济发展水平与理论认知差异多不能接受物权行为理论及物权变动形式主义[12],也就无从接纳交付主义。因此,真正确立完全交付主义的国家寥寥无几。

总的来讲,20世纪以前,受法国民法典及英国殖民统治及市场交易形态的影响,世界范围内买卖合同风险转移规则一致采纳所有者主义。20世纪以来,世界范围内市场经济进入到高级形态,国际贸易市场繁荣,愈发频繁的货物交易使得所有权变动的认定极为困难,与此同时,对货物债权请求权的重视,使得交付的价值凸显,于是动产买卖风险转移规则率先实现所有者主义向交付主义的转变,而不动产因其权属的稳定性尚未生此变革。待到21世纪,以德国为代表的发达国家开交付主义适用于不动产交易之先河,但或由于历史的惯性,或因市场经济发育程度上的差异,效仿的国家仍然较少。一言以蔽之,买卖合同风险转移模式大致经历由所有者主义到动产适用交付主义,不动产适用所有者主义,再到交付主义的演变进程,但该转变在各国之进度差异极大,多数国家只进入到第二阶段。

(二)动产采交付主义已成趋势

纵观世界主流国家及国际立法,在统一私法运动影响下,动产买卖采交付主义已成主流。其原由简要分析如下:

1.国际公约及相关法律文件采交付主义之原由。国际贸易立法之直接目的在于解决不同国家之间的法律冲突,减少适用法律之障碍[13],最终目的是减少冲突法之适用以简化国际贸法律关系,并最终实现国际私法的统一。为此,国际贸易立法需兼顾不同国家商事主体的利益,调节所有者主义与交付主义之冲突,最终通过妥协实现了国际货物交易规则的统一。笔者认为,国际公约及相关法律文件采交付主义主要基于两方面的原因:第一,国际贸易以动产交易为主,国际公约及相关法律文件均以货物为规制对象;第二,所有者主义与交付主义在动产交易风险认定的结果中差异较小。因此,国际立法在无法对所有权变动达成一致认识的情况下,将交付作为动产交易风险转移的标志易于得到各国立法之认可。

2.美国和德国采交付主义之原由。美国法重程序,向不注重实体权利之归属,因而交付具有独立性,与所有权无关,仅为明晰风险转移之标志;德国法重视实体权利之界定,但其动产物权变动以交付为要件,交付主义与所有者主义效果相同。

3.英国和法国、日本采所有者主义,但交付之意义仍然十分重大。英国《货物买卖法》(Sale of Goods Act 1979)虽采所有者主义,但依该法第17条,货物产权(property)之转移(transfer)依当事人之意思,而当事人意思之判断,依该法第18条则需判定货物何时处于可交付之状态。简言之,英国动产买卖虽采所有者主义,但是与交付相联的所有者主义[14]。《法国民法典》物权变动采“意思主义”,将交付视为出卖人的义务,同时也是价金之担保[15]。依《日本民法典》第176、178条,其物权变动虽也采“意思主义”,但若发生对抗第三人之效力则需交付动产。

(三)不动产风险转移规则难以实现统一

与动产交易风险转移规则的一致性不同,不动产风险转移规则各国立法差异极大,即使在一国范围内也存在变迁。因此,国际社会及国内立法虽尝试统一但收效甚微。其原由如下:

1.国际贸易公约鲜少关注不动产交易规则。国际公约针对不同贸易分别立法乃国际立法惯例,国际买卖的对象主要是货物,如农产品、服装、矿石、石油等大宗贸易主要是动产。这并不是说国际买卖不包括不动产,而是因为国际不动产买卖属于固定资产投资[16],为国际投资法调整范畴。正是因为各国不动产交易规则的差异性较大,作为各方利益妥协之结果的公约协调难度极大且也无必要,因此,国际投资法回避了不动产交易规则差异大的问题,径行规定投资人应遵循投资国法。

2.各国不动产交易规则差异较大。就物权变动模式而言,大陆法系国家重视实体权利之变动,既有以德国为首的“物权形式主义”,又有以法国为代表的“债权意思主义”;英美法系重视程序,赋予登记独立之法律意义,但对权利变动,英国法与法国法类似,亦自债权意思表示一致时移转。美国法则与德国法类似,强调权利之变动应以一种客观能够辨认的方式加以确定,因而登记至关重要。简言之,物权形式主义和债权意思主义二者势均力敌。就不动产交易风险转移而言,虽然德国、台湾地区等采完全交付主义,但多数国家,如法国、日本、意大利、英国及美国多数州仍然采所有者主义。

虽然不同的风险转移模式之间存在差异,但随着市场经济和经济全球化的深入发展,无论国际公约还是国内立法,无论买卖合同是否区分动产与不动产,亦无论是采用交付主义还是所有者主义,促进交易、追求效率乃共同之价值追求。某种程度上,现代私法对效率价值的追求远胜公平和自由,这主要表现在:第一,世界范围内动产交易多以交付为风险转移标志。第二,买卖合同立法和实践中观念交付、拟制交付的大量存在,大大拓展了交付的范畴。第三,交付不符合约定并不必然意味着风险不转移。如CULISG第97条第2款规定,在交付不符合合同规定的情况下,如果买方既没有声明撤销合同,也没有要求调换货物,这时尽管货物与合同不符,从此项移交已按合同和本法的规定完成时起,风险即移转于买方。第四,采所有者主义者多以合同成立为判断标准。理论上讲,其风险转移早于交付主义,更有利于市场交易之完成。

四、结论

就买卖合同而言,交付主义与所有者主义并无质的差别,其差别仅在于:交付主义重视保障交易安全,提高交易效率,侧重对交易相对人的保护;所有者主义重视权利归属,意在保障实体权利。简言之,争议之本质在于效率与公平何者为先。从国际范围来讲,不动产交易像动产交易一样经历风险转移规则的转变,即由所有者主义到交付主义,只不过因国际范围内动产交易极为频繁,且各国规则差异较小,率先发生了这一变化。而不动产交易之差异性和各国市场经济发展程度之不同,使得不动产交易风险转移规则演变进程尚未完成。就我国而言,《合同法》第142 条之“法律另有规定”在《民法典·合同编》中得到完整保留,表明所有者主义应有适用空间⑩。在商品房交易采交付主义的同时,对民事主体之间的房屋买卖采所有者主义能有效实现个案公正。案例中,房屋过户登记后,丙拥有了房屋所有权,依物权的优先效力,丙得向甲要求返还房屋,而甲依合同对房屋之合法占有不能对抗丙。换言之,在未发生风险的情况下,甲乙丙三人中,丙享有对房屋的最大利益,按照“风险与利益相一致”的基本法理,由其承担风险更符合法律对公平的价值追求。有疑问的是,本案中唯一存在过错的是乙,却没有承担风险,似乎难以让人接受。事实上,丙承担标的物灭失之风险后,并不影响其追究出卖人乙之违约责任。本案中,乙未向丙交付房屋,未履行合同主要义务,在房屋灭失后,无法完成交付,更导致合同目的落空,构成根本违约,丙可依《合同法》第149条规定解除合同并追究违约责任以弥补全部损失。同时,乙未协助甲办理过户登记,将房屋过户给丙的行为违背诚信原则,导致甲无法实现合同目的,同样构成根本违约,甲亦得追究乙之违约责任以弥补其损失。总之,所有者主义较为公平合理地实现了风险分配,实现了程序正义,同时,借助违约责任制度,使恶意出卖人承担更重的法律责任,更有利于实现个案公正,实现了实体正义。

[注释]:

①《美国合同法重述(一)、(二)》无类似于大陆法系之合同分则的规定,买卖合同之规定系由《统一商法典》第二篇买卖合同规定。

②当然,德国债法修订风险转移规则的原因不止于此,详细原因参见吴越的论文《德国民法典之债法改革对中国未来民法典的启示》,载《法学家》2003年第2期第111-122页。

③“交付”这一术语自诞生以来,其含义经历了变迁。传统民法中,“交付”包含着转移所有权的意思,但现代法律语境下,“交付”仅指占有的转移。在国际贸易中,“交货”指货物的交付。因此,“交货主义”与交付主义含义上并无不同。

④以CISG为例,除名称采用“货物”术语外,全文还出现210次,分布于公约各章节,足以说明货物乃其规制对象。

⑤经检索,《合同法》正文中,“运输”一词出现53次,“货物”一词出现31次。

⑥英国曾拥有世界上范围最广阔的殖民地,在其殖民统治瓦解后又建立了英联邦,目前有成员国53个,人口24.9亿。数据来源:http://www.thecommonwealth.org/member-countrieshttp://www.chamiji.com/201805074065.html,最后访问于2019 年11 月24日。

⑦法国鼎盛时期大约殖民40个国家,至今仍保留着大量的海外领地,法语区国家和地区大约35个。

⑧笔者未一一核实英联邦成员国法律制度,但印度、加拿大、澳大利亚等主要成员国均沿袭英国法律制度。

⑨根据国际统一私法协会和联合国报告,世界上有85个国家采纳CISG,法、德、中、日、美等主要国家均加入该公约,数据来源:http://iicl.law.pace.edu/cisg/page/cisg-table-contracting-states,最后访问于2019年11月24日。

⑩《民法典·合同编》第604条、《民法典草案·合同编》第604条、《民法典分编草案·合同编》二审稿与一审稿第394条完全相同,与《合同法》第142条相比仅对但书条款的表达,由“但”变为“但是”,无任何实质修改。