供需视角下国内旅游目的地研究进展

丁 娟,江期文

(安徽大学,安徽 合肥 230601)

0 引言

旅游目的地是旅游系统的重要组成部分,也是旅游活动的重要载体和旅游系统空间的重要依托。国外关于旅游目的地的研究相对成熟,基本上形成了一个以旅游目的地为核心的研究体系,主要包括旅游目的地概念、形象、营销等研究内容[1-3]。相比较而言,国内旅游目的地研究的起步较晚,但经过几十年的发展,研究广度和深度都得到了很大的拓展,研究者主要从地理学、社会学等角度出发,对旅游目的地的竞争力进行了评价,对旅游目的地的空间结构、形象、营销、产品、可持续发展等内容展开了一系列研究。虽然有学者对国内外旅游目的地的特点和趋势进行过总结梳理,但是大多数采用传统的文献分析方法。国内旅游业的快速发展激发和提高了研究者对旅游目的地研究的热情和关注度,研究成果逐年增多。因此,有必要借助一些现代文献分析方法进行统计和分析。

鉴于此,在国内旅游目的地研究历史的基础上,利用科学知识图谱法和ArcGis 空间分析方法,对1998-2018年国内旅游目的地的研究成果进行梳理,从而对国内旅游目的地的研究内容、代表人物、重要研究机构以及各地区研究热度差异等研究现状有一个整体的把握,以期为未来旅游目的地的研究提供参考。

1 数据选取与研究方法

1.1 数据选取

以中国知网CSSCI数据库为检索数据源。选择CSSCI 期刊能够一定程度上保证文献的质量,也能更清晰地反映出我国旅游目的地的研究热点和研究进展。以“旅游目的地”“目的地”和“旅游地”为主题在中国知网CSSCI 数据库中进行检索,检索年限为1998—2018 年(1998 年为CSSCI 最早收录时间),共检索到1600 条数据。为保证数据的客观性和有效性,剔除了与本研究不相关的文献、书评、会议纪要等,最后得到1427条有效数据。在作者研究机构空间分布分析方面,中国各省市关于旅游目的地研究的发文数量来源于对1427 篇文献作者所在机构的所在省市进行统计。由于部分文献的多个作者所属区域不同,统计时按统一标准进行拆分。中国地图来自国家基础地理信息系统的1:400万矢量地图。

1.2 研究方法

利用CiteSpace 软件对国内旅游目的地文献进行科学统计,以了解相关研究作者和研究机构的分布情况。通过对文献作者所在机构地理位置进行统计得出国内31 个省市在研究期间内关于旅游目的地研究的发文数量,利用Arcgis10.2软件将每个省市的发文数量进行空间可视化表达,从而对各省市在发文量上的地理空间差异进行分析。最后,梳理出国内旅游目的地的研究框架,在此研究框架下对旅游目的地研究内容及方法进行全面的梳理分析。

2 旅游目的地研究基本概况

2.1 发文量时空分布差异

国内旅游目的地研究文献的年度发文量如图1所示。1998年至今,发文数量整体上保持着持续增长的态势,但不同阶段发文数量的变化又各有特点,为对其进行更加直观地分析,根据年度发文数量的变化规律,把1998-2018 年划分为4 个阶段。1998-2000 年为国内旅游目的地研究起步阶段,连续3 年发文数量都是个位数,说明大多学者还没开始重视旅游目的地这个研究领域。2001-2007年为发文量快速增长期,这个阶段CSSCI 文献收录的我国旅游目的地研究的文献数量逐年稳步上升,总共241 篇文献,占总发文量的16.89%。2008-2011 年为平稳发展期,2008 年的发文量出现了巨幅增长,近乎于2007年的两倍,这个阶段国民的生活水平实现了一个很大的提升,很大程度上促进了旅游业的发展,从而更多学者开始关注旅游目的地研究。2012-2018 年为稳定波动期,尽管每年的发文量有所波动,但总体上还是保持着一个相对稳定的水平,占总发文量的49.75%,这也从侧面说明旅游目的地一直是学术界关注的重要研究对象。

图1 1998-2018年旅游目的地研究CSSCI文献数量

利用CiteSpace 软件统计出每篇文献作者的所在机构,通过整理这些机构所在省市,得到每个省市在旅游目的地研究方面发布在CSSCI数据库中的文献总量。地区发文量一定程度上可以反映该地区对旅游目的地研究的重视程度,也能侧面说明该地区的旅游业发展水平。为了直观清晰地体现出每个地区发文量的空间分布差异,利用Arcgis10.2软件进行可视化,得出国内关于旅游目的地研究发文数量的地区分布图(图2)。发文量最高的是陕西省和北京市,均超过130篇,江苏省和广东省的发文数量紧随其后。拥有很多在旅游学研究方面具有高影响力的高校是这些地区发文量较高的一个重要原因。西南地区的四川省和云南省发文量也较多,而西北地区和东北地区对旅游目的地的研究比较缺乏,CSSCI 期刊发文数量较少,比如:新疆、青海、西藏等省区。东部沿海省市对旅游目的地的研究成果比较多,中部地区对旅游目的地研究的发文数量相对适中。

图2 国内旅游目的地研究发文数量地区分布图

2.2 高影响力研究机构和作者

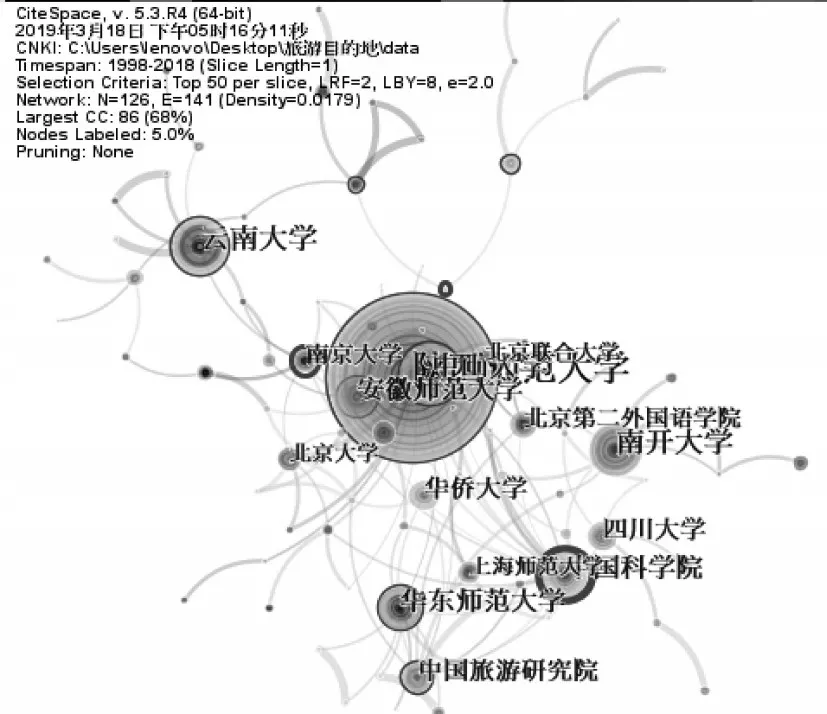

对文献发文机构进行分析得到研究机构合作网络图谱(图3),可知我国有相当数量的机构从事旅游目的地的研究。高发文机构主要是高校,陕西师范大学发文数量最多,共115篇。中山大学、南开大学、云南大学等机构发文数量均大于30篇(表1)。这些研究机构是旅游目的地研究的主力单位,在该领域内处于领先地位。研究机构知识图谱中形成了以陕西师范大学为核心,包含中山大学、安徽师范大学等科研机构的合作网络关系,其中陕西师范大学表现出较强的中介中心性,但从合作强度来看这些研究机构之间的联系度较低。

表1 旅游目的地研究的主要研究机构及作者

图3 1998-2018年旅游目的地研究发文机构的知识图谱

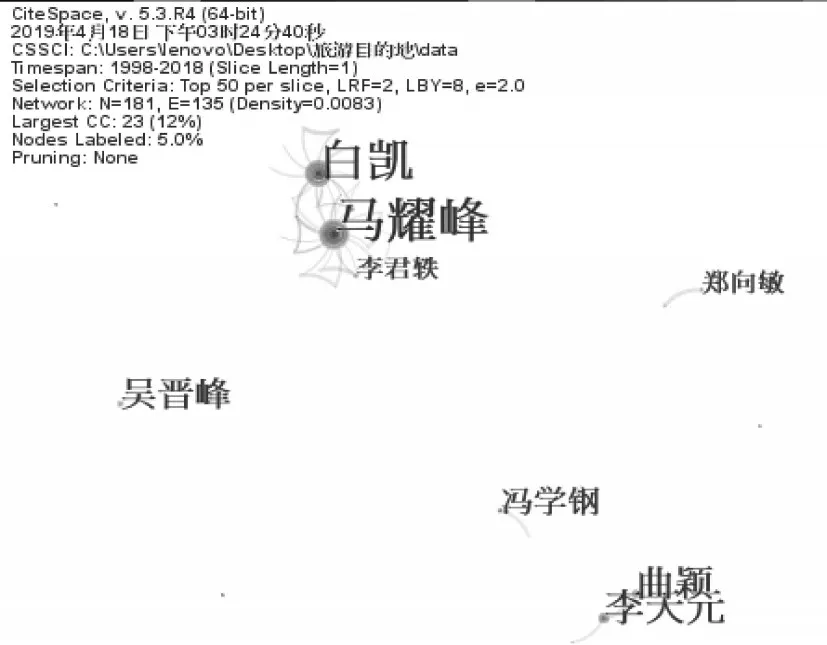

通过CiteSpace对研究作者进行统计分析,得到作者合作网络图(图3)。本研究选取了发文量5 篇以上的作者,其中有4 位来自陕西师范大学,共100篇。发文量最多的是马耀峰共44篇,主要从供需角度出发,研究游客感知和旅游目的地供给。白凯、李天元、曲颖、吴晋峰、保继刚等人在旅游目的地研究领域内也有很高的影响力,形成了以其为核心的研究团队。由图3可知,陕西师范大学的马耀峰、白凯和李君轶三者合作紧密,南开大学的李天元和曲颖合作也很多。但总体上学者间的合作网络还是较分散,合作网络关系有待提高。这些学者对旅游目的地研究的成果,完善了旅游系统中一个重要组成部分的研究,促进了旅游学科研究的发展。

3 旅游目的地研究内容

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,旅游产业成为国家和地方经济发展的支柱型产业,关于旅游的研究逐渐进入热潮,而旅游目的地作为旅游活动的重要载体同样得到了学者的重点关注。旅游学科研究中,吴必虎提出了旅游系统模型[4],认为旅游系统由客源市场、支持、出行和目的地四个系统组成。本研究在此基础上,结合旅经济学中供给和需求角度对旅游目的地研究文献进行梳理,形成了1998-2018 年国内旅游目的地研究内容分析框架(图4)。

图4 1998-2018年国内旅游目的地研究内容分析框架

3.1 从供给角度着眼的旅游目的地研究

在供给侧结构性改革的大背景下,旅游目的地供给侧凸显出一系列问题,其中有效供给不足是旅游目的地发展过程中最大的挑战。

3.1.1 目的地系统内部关系

随着旅游业的快速发展和乐观的旅游发展趋势,旅游目的地竞争力的重要性在理论和实践方面都更加突出。对于发展中国家而言,旅游资源、基础设施、服务等旅游专用性因素是旅游目的地竞争力的主要因素。面对激烈的竞争环境,只有时刻保持资源独特的优势才能够提高旅游目的地综合竞争力。为了验证旅游资源对旅游目的地的影响,李传昭等[5]提出了“旅游目的地竞争力五因素模型”,并利用路径分析方法对其进行了验证,结果发现旅游资源对需求状况、旅游目的地管理和竞争力等有着显著的正面影响。在旅游目的地竞争力评价方面,冯学钢等[6]构建了旅游目的地竞争力评价的投入产出指标体系,这一突破为目的地竞争力评价研究提供了重要参考。

吸引物是吸引旅游者的基本吸引力,设施和服务对旅游经历也会产生影响。旅游软环境也是目的地吸引力的一个重要影响因素,陈雪钧[7]运用德尔菲法构建目的地软环境评价指标体系,并在政治、经济、社会文化和服务环境四个方面提出了建议。面对激烈的市场竞争,旅游目的地吸引力也面临着巨大的创新挑战,厉新建[8]提出吸引力三层次和目的地发展创新的三阶段假说,认为所有权和经营权的分离在制度上也是一种创新。

目的地形象成为旅游者选择旅游目的地的主要影响因素,因此从供给侧出发,对旅游目的地形象的研究内容和方法不断深入。在旅游目的地形象要素的认知过程中,王君怡等[9]利用扎根理论对网络游记文本进行论证,并通过统计学的方法对这个认知过程的维度差异进行了分析。对于旅游目的地而言,只有树立文化特色鲜明的形象,才能更好地满足游客的精神文化需求,从而扩大对客源市场的吸引力。

3.1.2 出行系统与旅游目的地关系

交通作为开展旅游活动的基础条件,出行系统的发展和完善程度会影响旅游者对旅游目的地的选择,从而对旅游目的地的发展以及整个旅游活动都会产生重大影响。科学技术的不断进步,促使交通方式不断地经历变革,新兴交通方式不断涌现。

为了探讨交通基础设施作为旅游目的地发展要素的重要性,我国学者展开了一系列研究。从交通成本的角度出发,通过构建目的地交通花费模式图,研究游客对出游交通工具的选择,并解释了交通在整个发展过程中起到的作用以及交通如何影响游客对旅游目的地和出行方式的选择[10]。其次,旅游目的地的空间结构对旅游者的空间行为也会产生影响,学者们通过构建评价体系,对旅游目的地空间结构的市场影响进行了研究,认为旅游目的地空间结构对旅游市场营销有很大的影响,目的地的市场应根据空间结构进行分析[11]。我国高铁体系的快速发展对旅游空间结构产生了巨大的影响,其中以案例地的形式研究高铁对旅游目的地空间结构的影响是当前的研究热点。在高铁背景下,城市群旅游空间结构也面临着转型的问题,崔保健等[12]以长三角等为例,对城市群旅游空间结构转型的过程与方向进行了深入的分析。除了交通成本和空间结构外,交通系统的可达性也会影响到旅游目的地的发展。在全国范围内,蒋海兵等[13]分析了目的地与客源地在空间结构上的变化特征,并通过定量研究方法对高铁影响下的全国旅游景点可达性进行了研究;也有学者研究了高铁对区域内部旅游可达性的影响,认为高铁的建成会改变区域内旅游空间结构,从而旅游目的地系统能实现优化升级[14]。

3.2 从需求角度着眼的旅游目的地研究

3.2.1 微观视角下旅游目的地市场

游客感知一直以来都是旅游目的地研究领域中的热点课题,在目的地形象感知方面,国内学者主要是从服务质量、环境质量、目的地形象等方面来研究游客感知与旅游目的地之间的关系。在目的地系统中,服务质量是游客选择旅游目的地时考虑的一个重要因素,其中公共服务的水平最能体现出服务质量的高低。目的地的环境质量也会影响到游客的需求,其中气候问题是游客选择旅游目的地的一个重要影响因素,马耀峰等[15]以昆明市的入境游客调研的数据为基础,评价分析了入境游客对昆明旅游气候的感知对其决策的影响程度。从需求角度即游客视角出发研究目的地形象对旅游目的地的影响是当前的主流研究方向,例如:马耀峰等[16]利用灰色关联关系对国内外游客这两大群体对目的地感知形象评价的满意差异进行研究。在其他方面,国家旅游竞争力与游客感知之间也存在一定的联系,吴晋峰等[17]对此进行了论证;刘军胜等深入分析了我国入境游客目的地供给感知与其行为态度两者间的内在关系[18]。

品牌化已成为当前旅游目的地市场竞争的必然趋势,众多学者从游客角度出发,对品牌化与旅游目的地之间的关系及影响进行了大量研究,主要包括旅游目的地品牌个性、品牌资产、品牌评价、品牌忠诚度等方面的研究[19-22]。基于品牌个性理论,程励等[23]对儒家文化视域下美食旅游目的地品牌个性感知及影响进行了研究。在互联网时代,名人代言和广告也会对旅游目的地品牌个性、品牌资产和品牌价值等方面带来很大程度上的影响[24]。

在全球化背景下,文化距离是我国出入境旅游发展的一个重要影响因素,了解国家文化和文化差异对出入境旅游的影响显得格外重要。游客在选择旅游目的地时,文化距离和目的地旅游业发展水平通常是影响游客选择的主要因素。针对这种情况,学者对文化差异在游客选择出境旅游目的地过程中产生的影响展开了大量研究,利用引力模型等定量研究方法,分析文化距离对我国出境旅游的影响,解释了“文化距离悖论”,对旅游目的地市场的营销提供了建议[25-26]。

3.2.2 宏观视角下旅游目的地市场

旅游目的地市场空间结构对旅游业的发展具有重要影响,国内学者主要从旅游目的地市场空间结构演变、入境旅游市场演化差异、客源市场空间结构分异等方面展开研究。旅游目的地共生机制是个基础性的研究课题,许春晓等[27]基于情感、行为和认知三者间的关系,研究了旅游目的地间共生的市场驱动机制。近年来,中国入境旅游市场规模一直处于世界前列,入境旅游发展水平是衡量一个国家或地区的旅游业成熟程度的重要标志,国内学者对我国入境旅游市场的时空演变及其特征进行了深入的分析。目前,在研究整体客源市场空间分异规律方面缺少量化方法,而张高军等[28]利用等时线和等费线概念对旅游客源市场空间分异特征进行研究。

旅游目的地的市场行为逐渐成为激烈的竞争行为,市场开发程度和水平决定着旅游目的地竞争力的强弱。2010 年以后,在目的地市场研究中,学者们重点关注市场营销,缺乏对市场开发的研究。但早期,目的地市场开发研究方面也有很多的学术成果,主要包括入境客源市场开发研究和红色旅游、奥运旅游、生态旅游等特色型旅游目的地市场开发研究[29-32]。红色旅游在当代旅游市场上呈现出良好的市场潜力,但红色旅游目的地的市场开发管理还不够成熟,开发建设和其他旅游目的地之间有很大的差异,表现出缺乏满足市场需求的有效供给。

面对激烈的客源市场竞争,旅游目的地的市场营销效果如何显得更加重要,“好酒不怕巷子深”似乎也不如以前管用。在全球经济一体化的条件下,众多学者通过对国内外旅游目的地的市场营销策略的对比,分析了国内旅游目的地在市场营销方面的不足,讨论了旅游目的地营销的新策略,认为建立科学高效的营销体系在中国实现从旅游大国向旅游强国转变的道路上起到强大的推进作用。红色旅游市场营销和中国梦之间存在着紧密的内在联系,吴亚平[33]认为把这两者结合起来,为红色旅游市场营销提供新思路、提升新境界,在理论和实践上都是一种创新。在新媒体时代,如何高效利用新媒体渠道进行营销体系的创新是当前旅游目的地需要思考的难题。

3.3 从支持系统着眼的旅游目的地研究

3.3.1 政策对旅游目的地影响

在我国,旅游业的发展与国家和地区的政策有着千丝万缕的联系。学者主要以环境政策和经济政策为出发点来研究其对旅游目的地的影响。冯涓[34]将目的地看做一个整体,研究自然、人文和管理环境对目的地的影响,从而为制定旅游发展战略决策提供借鉴。白凯等[35]通过构建BP 模型来研究突发事件对入境旅游市场规模的影响,并分析了相关政策响应机制,认为其核心要素是旅游目的地的经济、安全和市场,因此政府应该从这三个方面进行调控。

3.3.2 信息技术对旅游目的地影响

互联网的普及和信息技术的飞速发展,为旅游目的地建设不断开拓空间的同时,也为目的地形象、营销等方面带来了新的机遇与挑战。新媒体时代条件下,旅游目的地形象研究等有别于传统方式,如何塑造旅游目的地形象成了研究的热点。基于大数据文本,学者对旅游目的地情感评价方法以及出境游客的情感特征变化等展开了研究[36]。

4 结论与讨论

4.1 结论

发文量的时空分布差异。从时间分布来看,我国旅游目的地研究的年度发文量整体呈现递增态势,说明旅游目的地一直是热点研究对象。根据发文量的变化规律把研究期间划分为四个阶段,各个阶段的特点差异明显;从空间分布上可以看出发文数量最多的是陕西省和北京市,江苏和广东省次之,西南地区和东部沿海地区的发文量较高,而西北地区和东北地区对旅游目的地的研究有待加强。

研究机构和作者。我国旅游目的地研究的高发文机构主要是高校,其中陕西师范大学发文量最多,表现出较强的中介中心性,中山大学、南开大学、中国科学院等机构发文较多;作者方面,排在前两位的是来自陕西师范大学的马耀峰和白凯,在这个研究领域内,李天元、吴晋峰、保继刚、冯学钢等学者也有很高的知名度。研究机构间、学者间的合作不够紧密,合作网络关系有待提高。

研究内容和研究方法。国内学者主要从供给角度、需求角度和支持系统出发对旅游目的地展开研究。供给角度从目的地内部系统和出行系统两个层面展开研究,目的地系统中主要以吸引物、设施和服务为基础来研究旅游目的地竞争力、吸引力和形象,出行系统层面主要研究交通成本、空间结构和可达性对旅游目的地的影响;需求角度是从微观和宏观两个层级对旅游目的地市场展开研究,旅游者视角下,主要研究形象感知、品牌认知和文化距离与旅游目的地之间的关系,而宏观市场层面研究了市场演变、开发和营销对旅游目的地的影响;支持系统中主要包括相关政策的实施及信息技术的进步对旅游目的地产生影响的研究。研究方法上,大多学者利用定量方法对旅游目的地进行研究分析,问卷调查、回归分析、结构方程模型、扎根理论等方法在旅游目的地研究中使用频率较高。

4.2 讨论

本研究尝试从地理学视角出发对旅游目的地研究的地区分布情况进行分析,在研究综述中运用ArcGis 软件进行空间可视化分析是一个新的尝试。运用知识图谱法对相关文献进行分析,可以了解一个领域的研究现状,研究结果也具有客观性和科学性。本文中的旅游目的地研究内容框架体系是在梳理和分析我国1998-2018年旅游目的地研究文献的基础上总结出来的,随着国内经济和旅游业的快速发展,未来研究必定会拓宽旅游目的地研究的广度和深度,因此这个旅游目的地研究体系后续还有完善的空间。

目前,国内旅游目的地研究正处在升级和转型时期,许多行业发展过程中都出现了新的事物和现象,如何把握这种现象是研究者未来在研究过程中面临的一个挑战。在全域旅游背景下,旅游可能会突破原有的区域界限,甚至突破行政地理的局限。因此,国内旅游目的地今后可能不再是一个单一的概念,旅游目的地的概念和区域的概念可能是融合的。在这个框架体系下分析已有的旅游目的地研究成果,突破到原始的框架内部,去分析全域旅游背景下旅游目的地的研究,可能是未来一个新的研究趋势。