整体护理干预在急诊呼吸心跳骤停患者心肺复苏抢救过程中的应用观察

张毅宇

南阳市中心医院 河南 南阳473000

呼吸心跳骤停为临床常见急危重症,患者心脏泵血功能骤然停止,全身供血供氧中断,需及时进行抢救治疗。心肺复苏为临床救治急诊呼吸心跳骤停患者的重要措施,在降低患者致死率、致残率方面具有重要作用[1]。有研究指出,心肺复苏抢救过程中护理干预的施行,直接关系到患者预后[2]。基于护理程序的整体护理干预是一种新型护理模式,研究证实其在改善护理效果方面具有显著优势[3]。本研究将基于护理程序的整体护理干预应用于我院急诊呼吸心跳骤停患者,取得满意护理效果。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 经我院伦理委员会审批通过,选取2016 年3 月至2019 年3 月我院112 例急诊呼吸心跳骤停患者的临床资料进行回顾性分析,其中56 例施行常规急诊护理干预,作为对照组,其中男性30 例,女性26 例;年龄18~58 岁,平均(41.86±7.93)岁;发病原因:一氧化碳中毒8 例,急性心力衰竭13 例,急性心肌梗塞18 例,溺水14 例,其他3 例;心脏停搏时间5~30min,平均(13.67±4.31)min。观察组56 例在对照组基础上实施基于护理程序的整体护理干预,其中男性32例,女性24 例;年龄18~60 岁,平均(42.73±8.42)岁;发病原因:一氧化碳中毒10 例,急性心力衰竭15 例,急性心肌梗塞16 例,溺水13 例,其他2 例;心脏停搏时间4~30min,平均(13.30±4.52)min。两组患者一般资料比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准。心脏停搏时间≤30min;年龄18~60 岁;均为心肺复苏抢救成功存活患者。排除标准。创伤引起的呼吸心跳骤停;恶性肿瘤、脑疝、心力衰竭等疾病终末期引起的呼吸心跳骤停;精神疾病患者;合并感染性疾病患者;免疫系统疾病患者;心肺复苏抢救失败者。

1.3 方法

1.3.1 对照组。施行常规急诊护理干预。预备好急救药箱及器材,常规开展心肺复苏抢救,尽早施行氧疗,24h密切监测患者各项生命体征,保持病房干净整洁、温湿度适宜,定时开窗换气,帮助患者擦洗身体,合理安排患者饮食。

1.3.2 观察组。在对照组基础上实施基于护理程序的整体护理干预。挑选临床经验丰富、责任心强的护理人员为组员,进行小组培训,内容主要包括基于护理程序的整体护理干预理论知识、施行要点、强化急救技能。接诊患者后立即进行心肺复苏抢救,明确病因,评估患者病情,评估患者现有及潜在健康问题,结合评估结果制定护理计划,以减轻昏迷程度、减少并发症、促进患者康复为护理目标,制定整体护理干预措施。(1)呼吸道护理:及时清除患者口腔、呼吸道异物,尽早进行气管插管,密切关注切口敷料情况,及时更换,并积极清理患者口鼻腔分泌物,保持呼吸道畅通。(2)循环系统护理:心肺复苏初期患者病情不稳定,可能再次发生呼吸心跳骤停,应加强巡视,密切关注患者各项生命体征,发现异常及时并报告医生。(3)头部护理:室温调至20℃左右,采用湿毛巾敷贴于患者额头及颈部;患者血压恢复正常后将头部抬高20°左右,以促进静脉引流,预防颅内压过高。(4)心理护理:安排患者家属守护在床旁,嘱咐家属以良好心态面对清醒后患者,并对患者进行安慰;同时医务人员应及时告知患者静心疗养,保持平静,避免情绪剧烈波动,告知家属应对突发状况措施;每次巡视时积极与患者或家属沟通交流,掌握患者心理状况,及时疏导患者负性情绪,并进行鼓励安慰,可播放患者感兴趣的轻松舒缓音乐,控制音量为50~60 dB。实施过程中及时发现护理措施中存在的问题,结合患者具体情况进行适当调整。

1.4 观察指标 (1)两组康复情况,包括自主呼吸恢复时间、自主循环恢复时间、血压恢复时间及住ICU 时间。(2)两组干预前后格拉斯哥昏迷量表(GCS)评分,从睁眼反应、语言反应、肢体运动3 方面评估,总分15分,分值越高越好[4]。(3)两组并发症(胸部不适、抽搐、躁动恐惧、心房颤动)发生情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 进行数据分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以n(%)表示,采用χ2检验;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

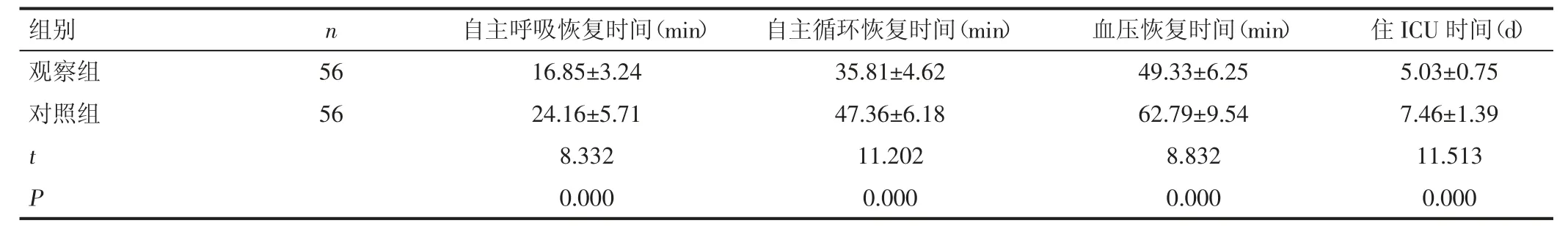

2.1 两组患者康复情况比较 观察组自主呼吸恢复时间、自主循环恢复时间、血压恢复时间及住ICU 时间较对照组短(P<0.05)。见表1。

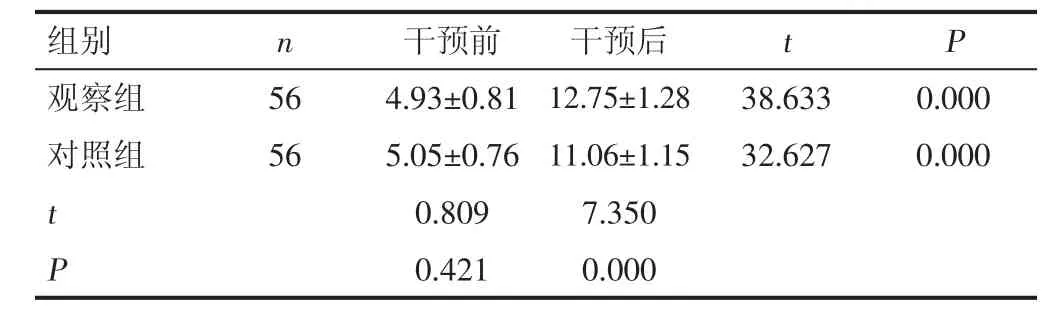

2.2 两组患者干预前后GCS 评分对比 干预前,观察组GCS 评分与对照组比较无统计学差异(P>0.05);干预后,两组GCS 评分较干预前升高,且观察组较对照组高(P<0.05)。见表2。

2.3 两组并发症发生情况对比 观察组并发症总发生率较对照组低(P<0.05)。见表3。

表1 两组患者康复情况对比(±s)

表1 两组患者康复情况对比(±s)

组别 n 自主呼吸恢复时间(min) 自主循环恢复时间(min) 血压恢复时间(min) 住ICU 时间(d)观察组 56 16.85±3.24 35.81±4.62 49.33±6.25 5.03±0.75对照组 56 24.16±5.71 47.36±6.18 62.79±9.54 7.46±1.39 t 8.332 11.202 8.832 11.513 P 0.000 0.000 0.000 0.000

表2 两组患者干预前后GCS 评分对比(分,±s)

表2 两组患者干预前后GCS 评分对比(分,±s)

组别 n 干预前 干预后 t P观察组 56 4.93±0.81 12.75±1.28 38.633 0.000对照组 56 5.05±0.76 11.06±1.15 32.627 0.000 t 0.809 7.350 P 0.421 0.000

表3 两组患者并发症发生情况对比[例(%)]

3 讨论

呼吸心跳骤停多由急性心力衰竭、急性心肌梗塞、溺水、一氧化碳中毒等引起,具有病情危重、进展迅速、致死率高等特点,及时施行心肺复苏抢救,是挽救患者生命的重要措施,抢救期间配合有效护理干预,对改善患者预后至关重要[5-6]。

常规急诊护理干预多依据医护人员临床经验开展,对患者心理方面干预不足,护理效果不尽理想[4]。整体护理干预是近年来发展起来的有效护理方法,将护理程序与整体护理干预有效融合,通过有计划性、连续性的护理措施,可有效提高护理人员专业性,给予患者人性化、全面化、系统化护理服务,从而提高护理效果[7]。本研究显示,观察组自主呼吸恢复时间、自主循环恢复时间、血压恢复时间及住ICU 时间短于对照组,且观察组干预后GCS 评分高于对照组,并发症总发生率低于对照组。分析原因在于:基于护理程序的整体护理干预通过小组培训,能有效提高护士专业技能,通过分析各种发病原因引起的患者呼吸心跳骤停的疾病特征及潜在健康问题,利于明确护理目标,科学制定整体护理干预措施。护理过程中对患者呼吸道、循环系统、头部及心理等多方面进行加强护理,其中呼吸道护理能保持患者呼吸道畅通,避免分泌物过多引起呛咳,可有效降低相关并发症发生风险,加强循环系统护理及时发现患者异常情况,有助于保障治疗效果。而头部护理利用低温降低脑氧代谢及再灌注损伤,利于促进大脑快速恢复。患者清醒后多伴有恐惧、紧张、焦虑等情绪,开展心理干预能稳定患者情绪,避免情绪波动增加再次发病风险,且能提高患者治疗及护理配合度,利于促进病情转归。

综上可知,急诊呼吸心跳骤停患者心肺复苏抢救过程中施行整体护理干预,能显著减轻患者昏迷程度,降低并发症发生率,促进患者康复,具有较高推广价值。