明代运河漕船图考

(淮阴工学院设计艺术学院,江苏淮安 223001)

明代是京杭大运河开始全线贯通及正常使用的时代,正是由于其贯通,带来了中国明清时期南北经济的发展,不仅满足了帝王京师用度的供给,而且带来了运河沿岸的富庶、繁荣,产生了沿岸的都市。水运交通的发达也导致了造船技术的进步与高潮。

宋元时期,中国船已经垄断了中国到印度之间的航道,因为结构稳固,安全的性能、良好齐全的设备以及巨大优美的形态而著称于世,不仅与日本、朝鲜这些邻国有贸易往来,而且开辟了东南亚、南亚西亚甚至南到东非的贸易航路。通过向海外输出陶瓷、丝绸、茶叶不仅大大在提高了国家的财政收入,同时也增加了中国的古代文明与国外的文明的沟通与交流[1]。

一、漕运典籍

历史上记载漕运的典籍较多,例如王恕(1416-1508)的《漕河通志》及《漕船志》、丛兰(1456-1523)的《漕运录》、王琼(1459-1532)的《漕河图志》、车玺的《漕河总考》、席书(1461-1527)的《漕船志》,邵宝(1460-1527)的《漕政举要录》等著作流行于世[1]。

古代船舶并没有一成不变的造型,而是随着功能种类不同而被创造出很多不同的类型和不同的名称。专门记载造船工艺的书籍极少,偶见成书也是迫于官方统计等方面的需求,虽然明中后期沿运河建造了多处船厂,但各有分工,其中沈啓的《南船纪》如实的记载了明代最大的官方造船厂龙江船厂的实事和技术。书中有二十几幅图片记载了宫廷及政府部门所用战船,马快船、大小黄船、抽分座船、哨船、巡船等,但其中并没运河上数量最多的漕船的明确图样[2]。

二、运河漕船

身为漕运总兵,文武全才并在治漕方面取得卓越成效的杨宏,本着“以垂后范”的想法,撰写的比较而言系统全面的《漕运通志》一书中,也只是将漕船的主要制造基地“清江船厂”所造的船式和用料、用途和大致尺寸以表格方式列出,具体结构和样式并未有涉及[3]。

而席书所做《漕船志》中对于漕船船式也仅限于文字介绍,首先从管理的角度,提出漕船进行编号预防各船之间相互欺凌、干扰;统一船式以便统一载重量的问题:“粤自刳木取涣涉川,用益舟之利,用尚矣。鈏漕事倚办于舟,尤重也。无纪可乎?是故有数以分其纲,有式以一其度,有号以杜其欺,有限以惩其怠。旗厂有等,出纳有稽,昭可久也[4]。”

具体到船式方面:“浅船每只:底长五丈二尺(相当于16米);头长九尺五寸(相当于2.8米);稍长九尺五寸(相当于2.8米),底阔九尺五寸(相当于2.8米),底头阔六尺(相当于1.9米);底稍阔五尺(相当于1.5米);头伏狮阔八尺(相当于2.5米),稍伏狮阔七尺(相当于2.2米)。梁头十四座;底栈每一尺四钉,龙口梁阔一丈(相当于3.1米)、深四尺(相当于1.2米),两厩共阔七尺六寸(相当于2.3米);使风梁阔一丈四尺(相当于4.3米)、深三尺八寸;后断水梁阔九尺(相当于2.8米)、深四尺五寸(相当于1.4米)。每船合用料物:底板厚二寸(相当于6厘米);栈板厚一寸七分(相当于3.8厘米)。共用大中小楠木九根。”按:浅船以海船得名,阔欲承载之多,浅欲盘剥之易。原定漕式过越洪闸,涉历江河,最为轻便[4]。

三、运河漕船图解

在正式的漕运典籍里反而对漕船记录不详,究其原因在于,明代文人多认为漕运之事重在钱粮供给,重在选贤任能,管理制度建设方面,重视对于税关、漕丁、漕军等制度的建设,而弱化了对手工艺人的关注。例如《漕船志》中一段云:“愚观造舟之役,而因重有感矣。夫造舟,小技也,程材信度,事必赛于工师。而其操之也,行若止,亦惟祖师之为听。何哉?欲涉之利也。漕运,国家之重计也,储胥数百万,衔尾而输京师,其倚办于舟,不亦重乎?”[4]

而遍观明代其他典籍,只有明末的宋应星的科技著作《天工开物》中有一项具体的漕船的图案和介绍。而且,此书字里行间也反映了对手工艺人的敬佩与尊重。如宋子曰:“人有贵而必出,行畏周行,物有贱而必须,坐穷负贩。四诲之内,南资舟而北资车。梯航万国,能使帝京元气充然。何其始造舟车者,不食尸祝之报也?浮海长年,视万顷波如平地,此与列子所谓御冷风者无异。传所称吴仲之流,倘所谓神人者非耶!”这里视车辆等交通等工具的创始者为神人[5]。

同时此书具体的介绍了漕船的整体尺寸、细节尺寸,结构特征,制造材料等。并用比喻的方式将漕船展现在世人面前,使各个部分更易理解。

“凡船制底为地,枋为宫墙,阴阳竹为覆瓦;伏狮,前为阀阅,后为寝堂;桅为弓弩,弦、蓬[篷]为翼,格为车马䈳纤为履鞋,摔索为鹰雕筋骨;招为先锋,舵为指挥主帅;锚为扎军营寨。”这里分别把底、枋、伏狮蓬等结构比作地面、墙体、瓦片、院门部分和翅膀等常见的事物。

提出粮船初制,各项尺寸与《漕船志》相同。载米可近二千石。后运军造者,私增身长二丈,首尾阔二尺余,其运载量可达三千石。采巨木楠为上,栗木次之。

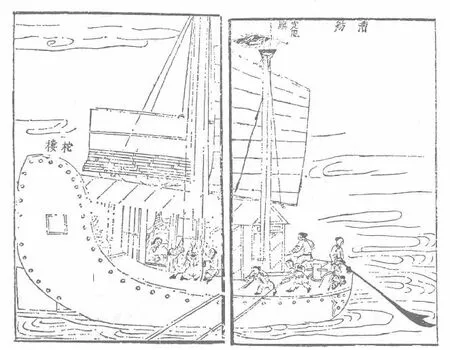

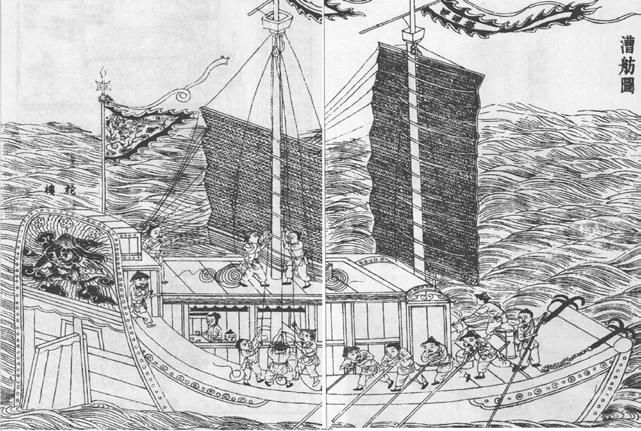

图1

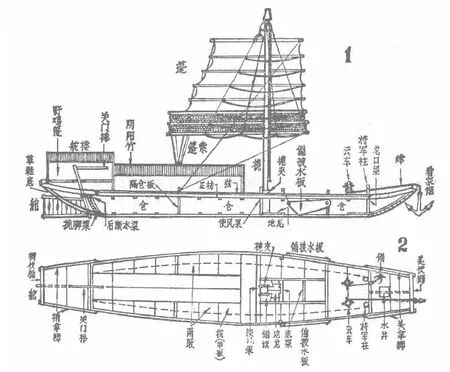

如图1是《天工开物》初刻本上的插图,漕船至少8-9人,船上竖一大一小两桅,船头有大橹,船头两侧有人在撑篙,漕丁有人在摇橹有人在升帆,舱内还有女性形象,这与很多介绍漕运的书上的文字一致,因为漕运是长年累月生活在船上,所以很多漕丁将妻儿带在船上。船尾高高翘起,并有方形平衡舵,船舷边缘有明显的铆钉外露。船舱为木结构仓顶呈三角形便于雨水滴落。如图3甚至在某些版本里甚至标示了漕船各部分结构的剖面图片,在剖面图中可见更多的细节,例如披水板的位置和形态,尾舵的形态和结构,升降锚的云车的位置以及将军柱的结构。

图2

如图2而在较后的版本里,插图显然不是原版,经过了很多细节上的表现和加工,透视和图案更加明显。因此,极有可能是清刻本,一个明显的区别是高翘的船尾上增加了彩绘,舱体门窗更加分明,仓顶是平的,漕丁至少十四人。而根据图片纹理漕船船帆是明显的席帆而不是布帆。这与《南船纪》等明代造船典籍的材料记载是相符的。

船尾的彩绘图案有祥云。至于船尾是否彩绘是一个有争议的地方,首先明代的初刻本是没有的,而透视更加强烈的显然是清刻本,明清的审美观念在装饰上是不同的,例如明代的家具只作局部雕镂,而清代则极尽装饰之能,满屏和满面的雕镂是很常见的,而在明代仇英的《清明上河图》中货船无一有彩绘。同时《天工开物》中对官船的说明是:“凡今官坐船,其制尽同,第窗户之间,宽其出径,加以精工彩饰而已。”这句讲漕官乘坐的船与漕船形制相同只是门窗尺寸更大,增加了彩绘。同时,通读《南船纪》会发现书中所绘船图以黄船、战船占主体,而总结这些船式会发现一个规律:黄船、战船这两类官方用船无论等级高低,大小区别至少在船身的侧面会有部分彩绘,例如小料战船。而随着等级的升高彩绘更加复杂,面积更大,可想而知色彩也会更艳丽,图案更威严。这些《南船纪》的插图或者《天工开物》中附加的对官船的描述都可能对后代插图产生了影响,使人们误认为漕船也是有彩绘的,也可能是清代漕船是彩绘的所以清刻本插图更加华丽。

图3

四、结语

漕船是明代官作的货船,从以上古代典籍的图片比较可见普通货船与漕船的区别在几个方面:首先从水手数量来说,漕船由于运送的是官粮,需要护送,而根据漕运制度而言,漕运每船应设十二人以上。其次,由于在运河上行船,各段运河深浅有所差异,因此必须篙、橹、舵等不同的动力方式齐备,而且由于载重在500-3000石,在运河水浅处还需要结合岸边拉纤,第三,根据漕运制造规则,漕船一般应该是两桅帆船。第四,漕船一般使用席帆。第五,货仓部分是木结构而不是整体的圆弧形棚状。《天工开物》中对于明代运河漕船的外部特征描述和表现最为具体、客观。