六盘山贫困片区乡镇三生功能转变研究

——以甘肃省环县为例

王会龙

(西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃 兰州730070)

1 概述

在新型城镇化背景下,解决经济高速增长、社会快速转型中存在的国土开发秩序混乱和资源环境代价沉重等问题一直是人文、经济地理学在区域可持续发展领域的重大科学命题。2000年,国家发展和改革委员会提出明确要求:各级政府在制定规划时,不仅要考虑产业分布,还要考虑空间、人、资源、环境的协调。这标志着国土开发方式从以生产空间为主导转向生产、生活、生态空间相协调。但黄土高原的村镇在资源开发利用、工农业发展及产业选择等诸多方面都受到限制,不能按照区域经济发展的主观需求去进行,因而短时段内土地功能的变化对经济的影响并不明显。

六盘山片区的村镇在资源开发利用、工农业发展及产业选择等诸多方面都受到限制,不能按照区域经济发展的主观需求去进行,因而短时段内土地功能的变化对经济的影响并不明显。土地功能包括生态、生产和生活三种类型,涵盖生物物理过程、直接和间接生产以及精神、文化、休闲、美学的需求满足等,是自然系统和社会经济系统协同耦合的产物[1]。党的十八大报告中明确指出国土生态-生产-生活空间的发展目标--“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”。

生态功能是指生态系统与生态过程所形成的,维持人类生存的自然条件及其效用,包括气体调节、气候调节、水调节、水和废物净化、缓和突发事件、授粉、土壤保持、养分循环、初级生产9类具体功能。生产功能是指土地作为劳作对象直接获取或以土地为载体进行社会生产而产出各种产品和服务的功能,它被进一步细分为生产与健康物质供给生产、原材料生产功能、能源矿产生产功能及间接生产功能4大类;生活功能是指土地在人类生存和发展过程中所提供的各种空间承载、物质和精神保障功能[2]。

2 研究进展

针对“三生空间”,国内学者做了大量的研究,取得了许多重要的研究成果。刘燕以“三生空间”的内在运行机制为客观依据,深入研究“三生空间”的逻辑结构、制衡机制和发展[3];张红旗等从土地利用功能的角度出发,构建了国家尺度上具有生产、生活和生态功能的“三生用地”土地利用分类体系[4];方创琳等以干旱地区塔里木河下游尉犁地区为例,进行了三生空间的承载力分析[5];于辰等通过分析农村“三生”空间重构的演化机制,进行了基于三生空间的农业工程与土地整理,对土地整治模式进行了新的划分[6];李广东等从土地功能、生态系统服务和景观功能综合的视角,进行了城市三生空间功能的定量识别[7];龙华楼等进行了基于三生空间的乡村重构与空间优化布局[8]。樊杰等基于土地利用功能,将国土空间进行划分,突出区域的主体功能,在宏观层面规划了中国的国土空间开发格局[9]。

但目前学者基于三生空间研究多以划分为主,有一定研究和实践基础,但是对六盘山片区尤其是甘肃环县并未涉及。基于此,本文以土地利用变化为基础,对环县的三生空间进行研究,力求查清环县三生空间变化,为研究区扶贫政策制定提供借鉴。

3 研究区概况

环县隶属于甘肃省庆阳市,位于甘肃省东部、庆阳市西北部, 地处北纬 36°1'-37°9', 东经 106°21'-107°44'之间,东临甘肃华池县、陕西定边县,南接甘肃庆城、镇原县,西连宁夏固原市原州区和同心县,北靠宁夏盐池县。东、西宽约124km,南北长约127km,总面积9236km2,2012年,环县辖4个镇、16个乡,共251个行政村,总人口35.31万。

环县土地面积约占庆阳市的三分之一,山、川、塬、台兼有,小气候复杂多样,宜粮、宜油、宜林、宜草,立体开发潜力巨大。近年来,通过马莲河、蒲河流域治理、梯田建设和生态项目建设,水土流失得到了大面积控制,生态环境有了大的改善,三生功能发生了显著的变化。

4 研究方法

4.1 环县2000-2015年土地功能变化

4.1.1 环县三生用地分类体系

根据已有的研究[10],结合环县各乡镇土地功能的实际情况,确定本文的三生用地分类体系(见表1)。

表1 三生用地分类体系

4.1.2 环县2000-2015年土地功能变化

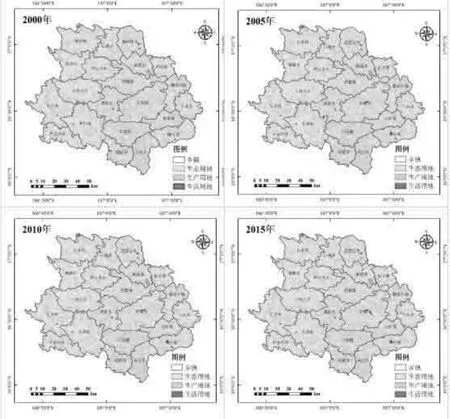

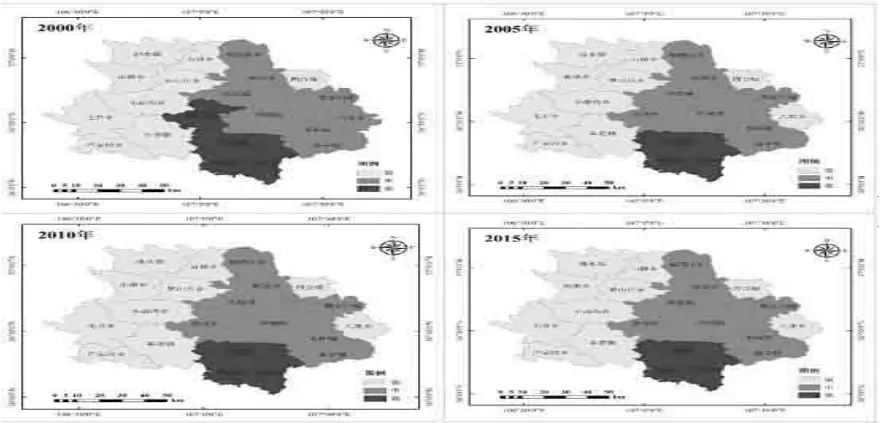

采用Erdas imagine2013软件对2000年、2005年、2010年和2015年Landsat5TM卫星影像进行辐射校正、光谱增强、影像融合,采用监督分类的方法对影像进行粗分类,运用ArcGIS10.2对监督分类结果进行解译和修正,得到2000年、2005年、2010年和2015年环县各乡镇的土地利用分类图,结合表1中的三生用地分类体系,得到环县2000-2015年各乡镇的土地功能变化(如图1所示)。

图1 环县2000-2015年土地功能变化

如图1所示,研究区总面积为9236km2,生态功能是研究区的主要土地的主要功能,占研究区总面积的60%以上,并且生态用地的面积在波动上升。其次是生产功能,占研究区总面积的30%左右,生产用地的面积逐年有减少的趋势。生活用地所占比例最少,其面积在逐年增加。

4.2 环县2000-2015年各土地功能转换矩阵

土地利用转移矩阵可具体刻画出区域土地利用各种用地类型的变化方向和结构特征,是土地利用动态分析中常用的一种方法。土地利用转移矩阵模型为:

式中,Aij为K时期的第i种土地功能类型转变为K+1时期的第j种土地功能类型的面积,A为土地功能转换矩阵。

根据以上公式,将2000年、2005年、2010年和2015年四期研究区的土地功能类型进行解译,运用ArcGIS10.2软件,对各类土地功能类型进行提取,得到不同时段研究区各土地功能类型转换矩阵。(见表 2~5,资源来源同图 1)。

表2 2000-2005年三生用地转移矩阵(100%)

根据表2,2000-2005年,生态用地总体处于增长状态,主要是生产用地转化为生态用地。生活用地处于输入状态,生产用地和生态用地均有一部分转化为生活用地,生产用地处于输出状态。

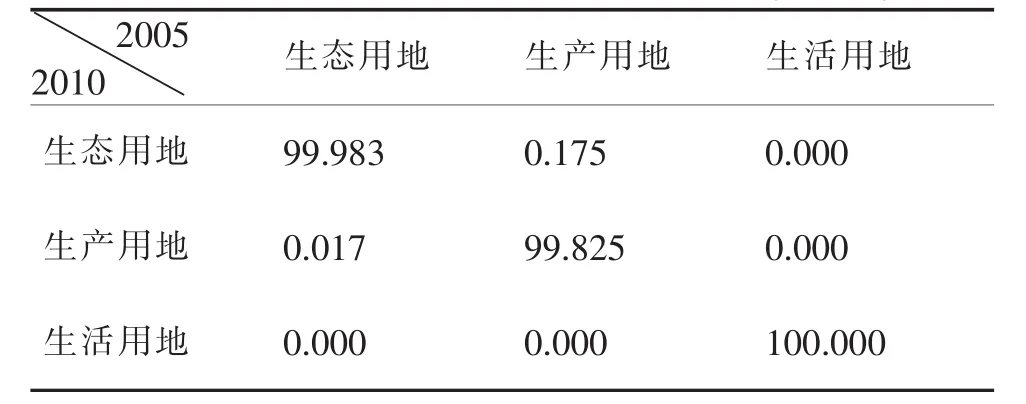

表3 2005-2010年三生用地转移矩阵(100%)

根据表3,2005-2010年,生态用地总体处于增长状态,主要是生产用地转化为生态用地。生活用地处于输入状态,生产用地处于输出状态。

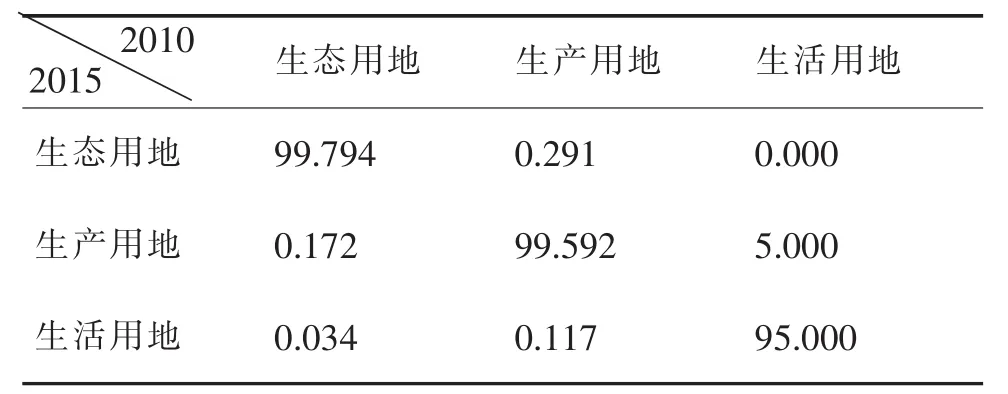

表4 2010-2015年三生用地转移矩阵(100%)

根据表4,2010-2015年,生态用地总体处于输入状态,生活用地处于输入状态,生产用地处于输出状态。

表5 2000-2015年三生用地转移矩阵(100%)

综合4个时段各类土地功能类型区的变化,如2000-2015年,生态用地总体处于输入状态,有小部分转化为生产用地和生活用地,输入>输出,生态用地面积处于增加状态。生活用地处于输入状态,没有面积输出。生产用地处于输出状态,1.745km2变为生态用地外,0.172km2转换成了生活用地,只有0.035km2生态用地转换为生产用地(见表5)。

4.3 2000-2015年各村镇三生功能变化

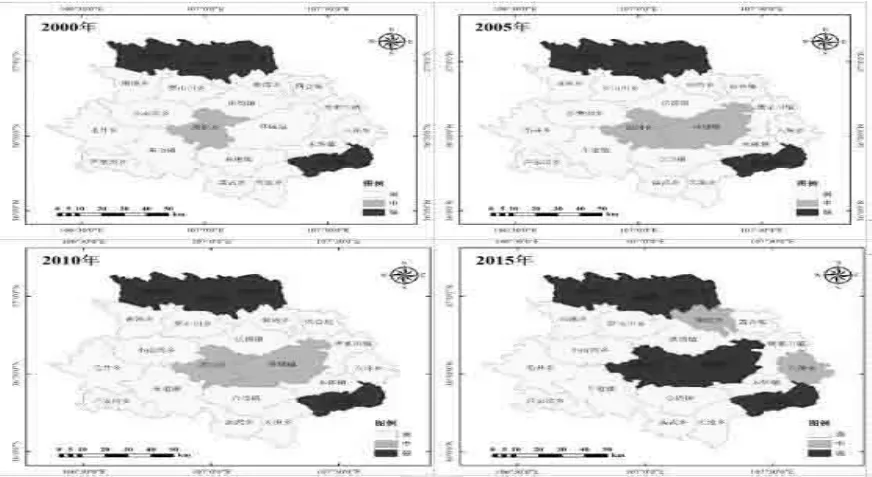

4.3.1 2000-2015年各乡镇生产功能变化

如图2所示,2000-2015年,环县各乡镇的生产功能呈现东强西弱的状态,随着时间的变化,乡镇的生产功能有弱化的趋势。生产功能比较强的乡镇位于环县的南部的合道镇、演武乡和天池乡。随着时间的变化,生产功能有减弱的趋势。

图2 2000-2015年环县乡镇生产功能变化

4.3.2 2000-2015年各乡镇生活功能变化

如图3所示,2000-2015年,生活功能比较强的乡镇呈现插花型分布,总体来说,呈现东北强西南弱的分布格局。随着时间的变化,乡镇的生活功能有增强的趋势。生活功能比较强的乡镇位于环县的北部的甜水镇、山城乡和秦团庄乡,以及西南部的曲子镇,其次环县中部的环城镇和虎洞镇的生活功能增强比较明显。随着时间的变化,生活功能逐渐增强。

图3 2000-2015年环县乡镇生活功能变化

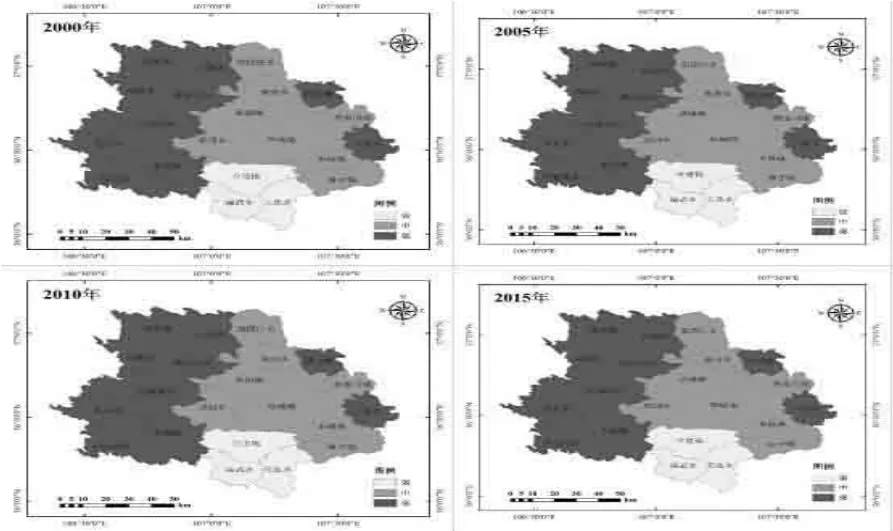

4.3.3 2000-2015年各乡镇生态功能变化

2000-2015年 ,环县各乡镇的生态功能呈现西强东弱,连片分布的格局(如图4所示)。随着时间的变化,乡镇的生态功能变化不明显。生态功能比较强的乡镇位于环县的西部的乡镇,以及东部的八珠乡和四合塬镇。同时已有研究表明虽然近40年来环县的生态用地面积变化不大,但是植被组成趋于简单化,原生植被基本被天然次生植被所替代[11]。

图4 2000-2015年乡镇生态功能变化

5 结论

人类活动直接作用于六盘山片区,决定着六盘山片区的三生功能演变及变迁方向。2000-2015年,随着居民生活需求的增加,生产用地面积明显减少,生态用地面积不断增加,生活用地面积迅速增加。2000-2015年,环县生产功能呈现东强西弱,重心在环县的东南部区域。生活功能比较强的乡镇呈现插花型分布,以东部和东南部比较强;生态功能呈现西强东弱,连片分布的格局,重心在环县的西部乡镇。从东到西,环县的三生功能呈现着生产功能向生态功能过渡,生活功能插花分布的空间格局。随着时间的变化,生产功能有减弱趋势,生活功能逐渐增强,生态功能变化不明显。