雅鲁藏布江黑颈鹤越冬地气温时空变化特征

王 涛,沈渭寿

1 南京信息工程大学地理科学学院,南京 210044 2 生态环境部南京环境科学研究所,南京 210042

联合国政府间气候变化专门委员会第五次评估报告显示,20世纪中叶以来观测到的许多变化是前所未有的。世界自然基金会近期的报告指出,全球气候变化会使多数鸟类的生存受到威胁。鸟类做为生态系统中重要的组成部分,对气候变化的影响具有较大的敏感性,因此鸟类作为检查气候变化的指示物种之一[1]。越来越多的证据表明,温度升高会对鸟类的分布区、迁徙期、越冬期、孵化期、筑巢期等产生较大影响[2- 5],直接或者间接的改变了它们的生态习性。黑颈鹤(Grusnigricollis)是迁徙性鸟类,是世界上珍稀濒危鸟类之一,同时黑颈鹤也是世界上15种鹤类中惟一终生生活在高原的鹤类[6]。我国黑颈鹤的分布区西至阿尔金山和昆仑山脉,北至祁连山,东至乌蒙山脉,南至喜马拉雅山脉[7]。西藏地区黑颈鹤每年10月至翌年3月在西藏南部越冬[8],夏季则迁到藏北(南羌塘)地区繁殖,越冬区主要分布在雅鲁藏布江中游(泽当至拉孜段)、拉萨河中下游、年楚河下游和尼洋曲流域。自20个世纪70年代末80年代初起,对黑颈鹤开始进行全面的实地调查和研究,在黑颈鹤的分布区和数量研究[9- 13]、越冬地研究[14- 16]、繁殖地研究[17- 19]、迁徙研究[20- 24]、种群结构研究[25- 26]、栖息地变化研究[27- 28]、自然保护区[29- 31]等方面开展了卓有成效的研究工作,黑颈鹤相关的研究已经取得的长足的发展,取得的研究成果填补了许多关于黑颈鹤的科学空白。

气温变暖对鸟类的地理分布格局有重要影响[5,32- 33],气温升高时植被的生长期延长,土壤封冻期变短,水体结冰期缩短,都在不同程度上影响着鸟类越冬地的适宜生境,这些由于气温变暖引发的环境变化都会间接的作用于鸟类越冬分布区的变化。西藏雅鲁藏布江流域作为黑颈鹤重要的越冬地,分析黑颈鹤越冬分布区气温变化,特别是有针对性的分析越冬期气温变化,对科学的认识黑颈鹤越冬地内气候变化具有重要的理论和现实意义,同时为黑颈鹤自然保护区开展有针对性的气候变化应对有着积极的作用。

1 资料与方法

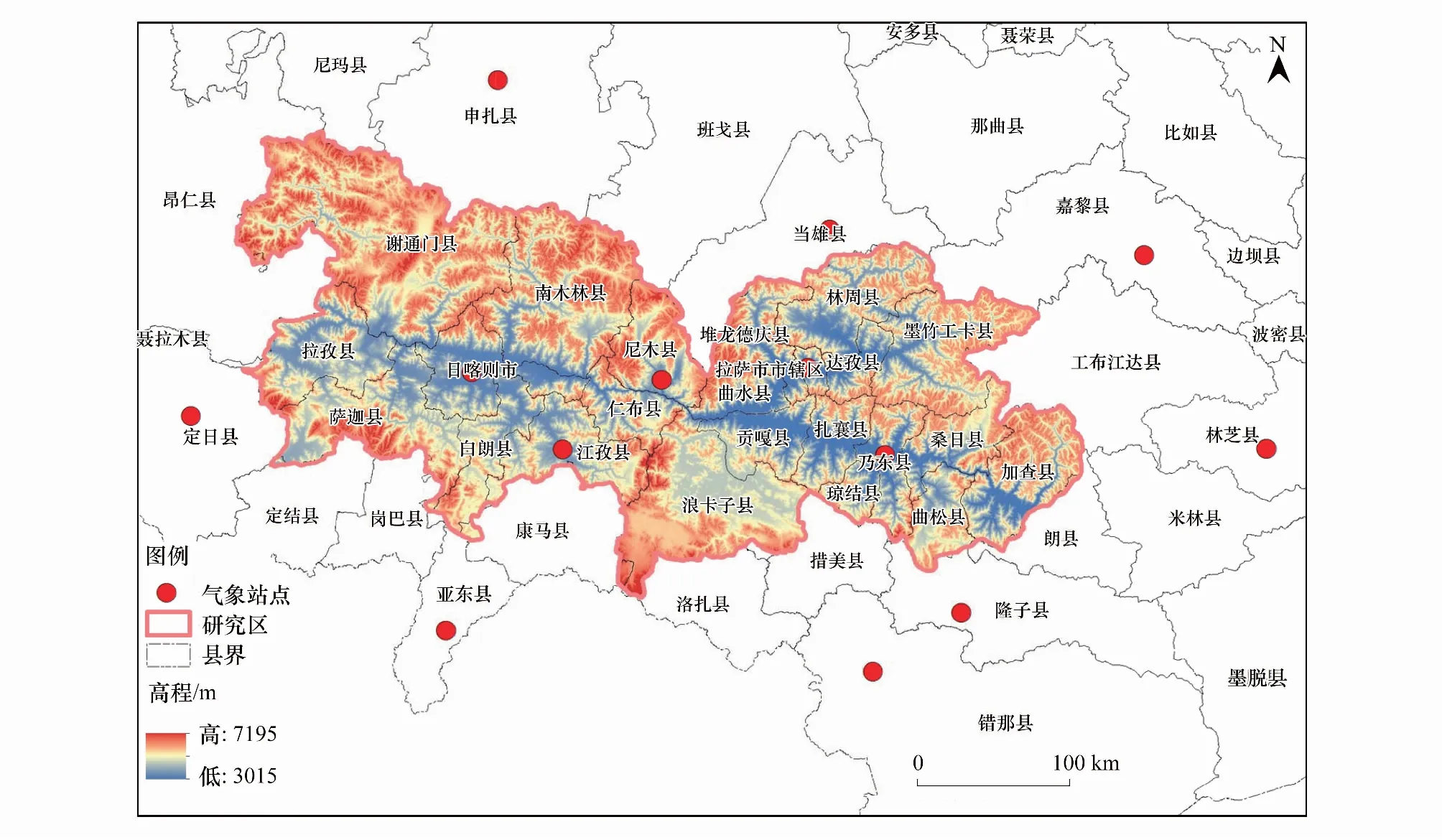

本文所用数据为中国气象数据网提供,研究中考虑到黑颈鹤越冬分布区域广,且目前对其越冬分布地还未完全掌握,为更好的表征黑颈鹤越冬地气温变化特征,选取黑颈鹤越冬地分布区周边的13个气象站点(图1)1980—2015年的逐日最高气温、最低气温、平均气温、平均气温日较差资料。从年际、越冬期[8](10月—次年3月)的角度出发,详细分析1980—2015年雅鲁藏布江黑颈鹤越冬地气温变化时空特征。本文采用Mann-Kendall方法[34]对雅鲁藏布江黑颈鹤越冬地年际气温和越冬期气温进行突变特征分析,采用功率谱法[35]对黑颈鹤越冬地越冬期气温进行周期分析。利用ArcGIS中IDW插值对年际气温、越冬期气温气候倾向率进行插值得到空间分布图。

图1 黑颈鹤越冬地和气象站点分布图Fig.1 Black-necked crane overwintering area distribution of the meteorological stations

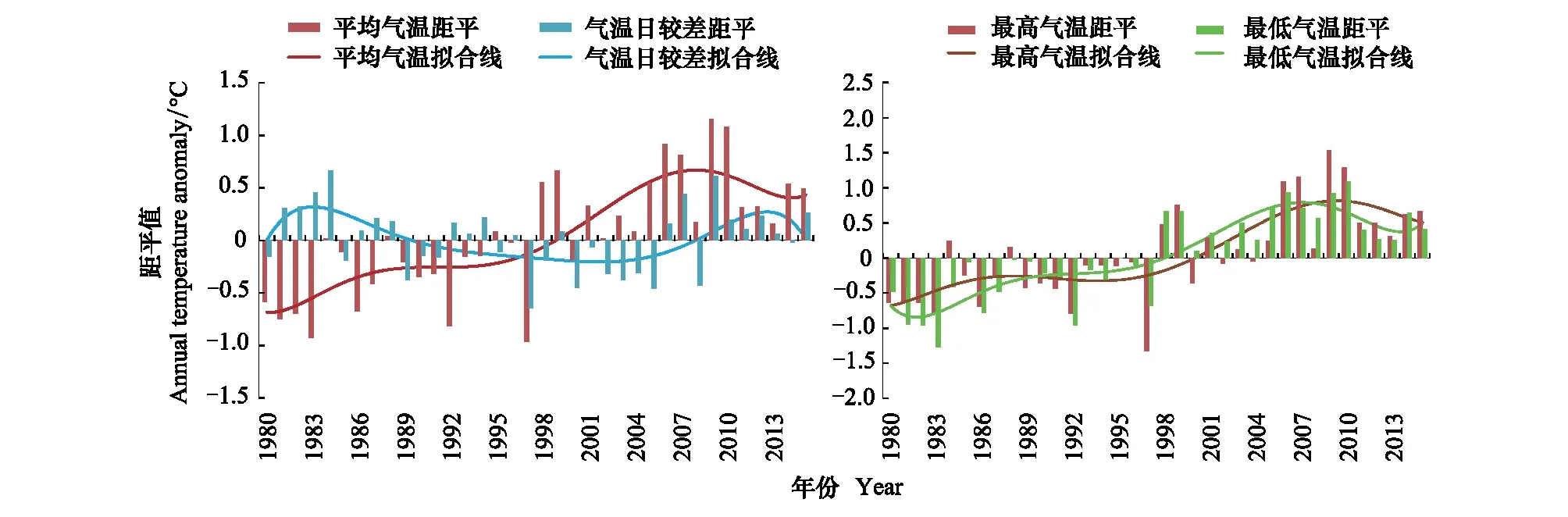

图2 黑颈鹤越冬地气温距平图Fig.2 Temperature anomaly map in the overwintering area of black-necked crane

2 结果分析

2.1 黑颈鹤越冬地年际气温变化特征

1980—2015年雅鲁藏布江黑颈鹤越冬地分布区年平均气温、年平均最高气温、年平均最低气温和年平均气温日较差距平的逐年分布情况(图2),近36年来黑颈鹤越冬地年平均气温为4.5℃,最高值为5.6℃(2009年),最低值为3.4℃(1997年),年平均气温共有20个年份的距平为正,约占统计时间序列的55.6%,其中,1998年以来,年平均气温大幅上升,增暖趋势明显。年平均气温、年平均最高气温和年平均最低气温均呈极显著增加趋势,通过了99%的信度检验,增暖率分别为0.39、0.43℃/10a和0.45℃/10a。近36年年气温日较差年际变化比较平稳,年平均气温日较差呈微弱减小趋势,减小速率为0.02℃/10a,阶段变化趋势特点明显,即1980—2000年呈显著减小趋势,减小速率为0.25℃/10a,2001—2015年则呈明显增大趋势,增加速率为0.37℃/10a。黑颈鹤越冬地年平均气温在不同时期的具体变化特征,从图2中的变化曲线中可以看出,年平均气温、年平均最高气温和年平均最低气温呈明显阶段性分布特征,20世纪80年代到90年代处于偏冷时段,20世纪90年代末期至今为偏暖时段,增温主要发生在最近的10余年内。20世纪80年代最年平均高气温距平高于年平均最低气温距平,年平均最高气温增幅明显,80年代末至21世纪初(2005年)年平均最高气温距平则低于年平均最低气温距平。2005年以来,年平均最低气温大幅下降,导致年平均气温日较差变化表现为先减小后增加的态势,即20世纪80年代昼夜温差较大,较常年平均值偏高0.2℃,1980s末(1989年)至21世纪初(2005年)昼夜温差较小,较常年平均值偏低0.2℃,2006年以来,昼夜温差又逐渐增大,较常年平均气温偏高0.2℃。

2.2 黑颈鹤越冬地越冬期气温变化特征

1980—2015年来雅鲁藏布江黑颈鹤越冬地越冬期(图3)平均气温为-1.0℃,最高值为0.3℃(2005年),气温距平偏高1.4℃,最低值为-2.7℃(1982年),气温距平偏低1.7℃,共有18年的气温距平为正,约占统计时间序列的51.4%。越冬期平均最高气温、平均最低气温、平均气温日较差分别为7.8、-8.6、16.4℃,最高距平值分别为1.7、1.1、1.1,最低距平值分别为-2.2、-1.8、-1.2℃,越冬期昼夜温差较全年偏大近2℃;越冬期平均气温、最高气温、最低气温和气温日较差的标准差介于0.58—0.93℃,越冬期气温年际变化波动振幅相对全年变化较大。黑颈鹤越冬期平均气温、最高气温和最低气温变化趋势与全年气温年际变化趋势呈一致性,通过了99%的信度检验呈极显著增加趋势。增暖率分别为0.44、0.52℃/10a和0.48℃/10a,均高于年际增加速率,越冬期气温变化趋势尤其是最高气温,增温速率最快,较年际增暖率高0.09℃/10a,而且最高气温的上升幅度大于最低气温,说明最高气温的显著升高对黑颈鹤分布区越冬期气候变暖的贡献相对较大。越冬期气温日较差年际变化与全年气温年际变化基本一致,即1980—2000年呈明显减小趋势,减小速率为0.29℃/10a,2001—2015年则呈明显增大趋势,增加速率为0.54℃/10a,但趋势不显著。进一步分析表明,越冬期气温的年代际变化有明显的阶段特征,且与年际变化呈一致性,即20世纪80年代到90年代末期(1997年以前)以低温为主,在1980—1997年的18年中,平均气温只有3年距平为正距平(1984年、1987年、1993年),处于偏冷阶段;20世纪 90年代末至今,越冬期增暖趋势明显,平均气温为负距平只有2年(1999年、2002年),平均气温最暖年为2005年,最高气温有3年为负距平(1999年、2002年、2004年),最低气温除2012年均为正距平年份,越冬期进入偏暖阶段。

图3 黑颈鹤越冬地越冬期气温距平图Fig.3 Temperature anomaly map in the wintering period of black-necked crane

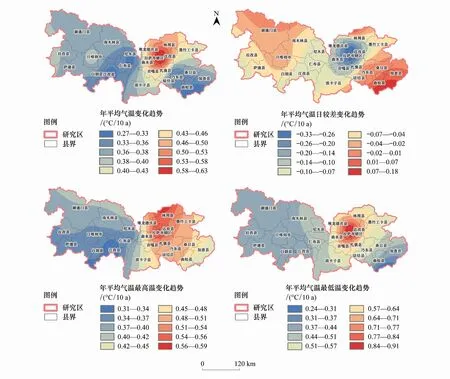

2.3 黑颈鹤越冬地年际气温空间分布特征

利用各气象站点年际气温变化趋势系数绘制年气温空间趋势系数分布图(图4)。分析表明:1980—2015年,雅鲁藏布江流域黑颈鹤越冬地年平均气温变化、年平均最高气温和年平均最低气温变化空间上表现为极显著增暖趋势。其中年平均气温气候变化倾向率在0.27—0.63℃/10a之间,东部向中部增暖速率逐步递增,西部向中部增暖速率逐步递减,其中增温趋势最明显的地区位于拉萨一带,增温速率为0.63℃/10a;东南部隆子和曲松地区、中部尼木和江孜地区增暖最为缓慢,增温速率在0.30℃/10a左右,相对较小。年平均最高气温气候变化倾向率在0.31—0.60℃/10a之间,以林周县和江孜县连线为轴,东部顺时针旋转增暖速率逐渐减小,西部顺时针旋转增暖速率逐渐增加,其中增温趋势最明显的地区位于当雄以南一带,增温速率达0.60℃/10a,南部江孜以南地区增温趋势最为缓慢,增温速率为0.31℃/10a。年平均最低气温气候变化倾向率在0.24—0.91℃/10a之间,空间分布上表现为以拉萨为高值中心向四周递减的态势,其中高值中心增温速率达0.91℃/10a,递减速率较快,东南部隆子县和曲松县一带增温趋势最为缓慢,增温速率仅有0.24℃/10a。年平均气温日较差的变化趋势与年平均气温相反,除东南部、北部和西北部局部地区呈增加趋势外,其余地区呈减小趋势,百分比达61.5%,且大部分地区气温日较差变化趋势不显著,空间格局则表现为以拉萨为低值中心向四周递增的态势,气候变化倾向率在-0.34—0.18℃/10a之间,其中低值中心气温日较差减小最为显著,减小速率为0.34℃/10a,东南部的曲松县和隆子县一带气温日较差增加最为显著,增加速率为0.18℃/10a。

图4 黑颈鹤越冬地气温变化趋势分布图Fig.4 Distribution of temperature variation trend in the overwintering area of black-necked crane

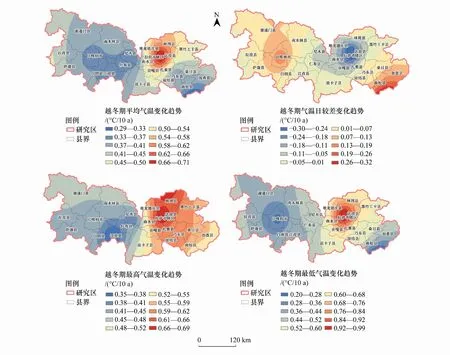

2.4 黑颈鹤越冬地越冬期气温空间分布特征

分析1980—2015年黑颈鹤越冬期气温的空间变化趋势(图5)结果发现,雅鲁藏布江流域黑颈鹤越冬期平均气温、最高气温及最低气温在空间表现上呈一致的显著增温趋势。其中越冬期平均气温空间分布上表现为以高(低)值为中心向四周递减(递增)的趋势,气候变化倾向率在0.29—0.71℃/10a之间,即东部增温速率以拉萨为中心向四周递减,中心增温速率达0.71℃/10a,西部以尼木和江孜为中心向四周递增,中心增温速率为0.34℃/10a。越冬期最低气温空间分布上与平均气温分布特征基本一致,表现为以高(低)值为中心向四周递减(递增)的趋势,即东部增温速率以拉萨为中心向四周递减,中心增温速率达1.00℃/10a,西部以日喀则为中心向四周递增,中心增温速率仅有0.27℃/10a,东南部的曲松县和隆子县一带增温速率最低(小于0.25℃/10a),气候变化倾向率在0.20—1.00℃/10a之间;越冬期最高气温气候变化倾向率在0.35—0.70℃/10a之间,以林周县和江孜县连线为轴,东部顺时针旋转增暖速率逐渐减小,西部顺时针旋转增暖速率逐渐增加,其中增温趋势最明显的地区位于当雄以南一带,增温速率达0.70℃/10a,南部江孜以南地区增温趋势最为缓慢,增温速率为0.35℃/10a。越冬期气温日较差的变化趋势刚好与最低气温相反,东部拉萨气温日较差减小趋势最为显著,减小速率为0.31℃/10a,减小区域百分比为46.2%,西部日喀则气温日较差增加趋势比较明显,增加速率为0.16℃/10a,东南部的曲松县和隆子县一带气温日较差增加最为显著,增加速率大于0.20℃/10a,气候变化倾向率在-0.30—0.33℃/10a之间。

图5 黑颈鹤越冬期气温空间变化趋势分布图Fig.5 Distribution of temperature variation trend in the wintering period of black-necked crane

2.5 气温周期变化和突变特征

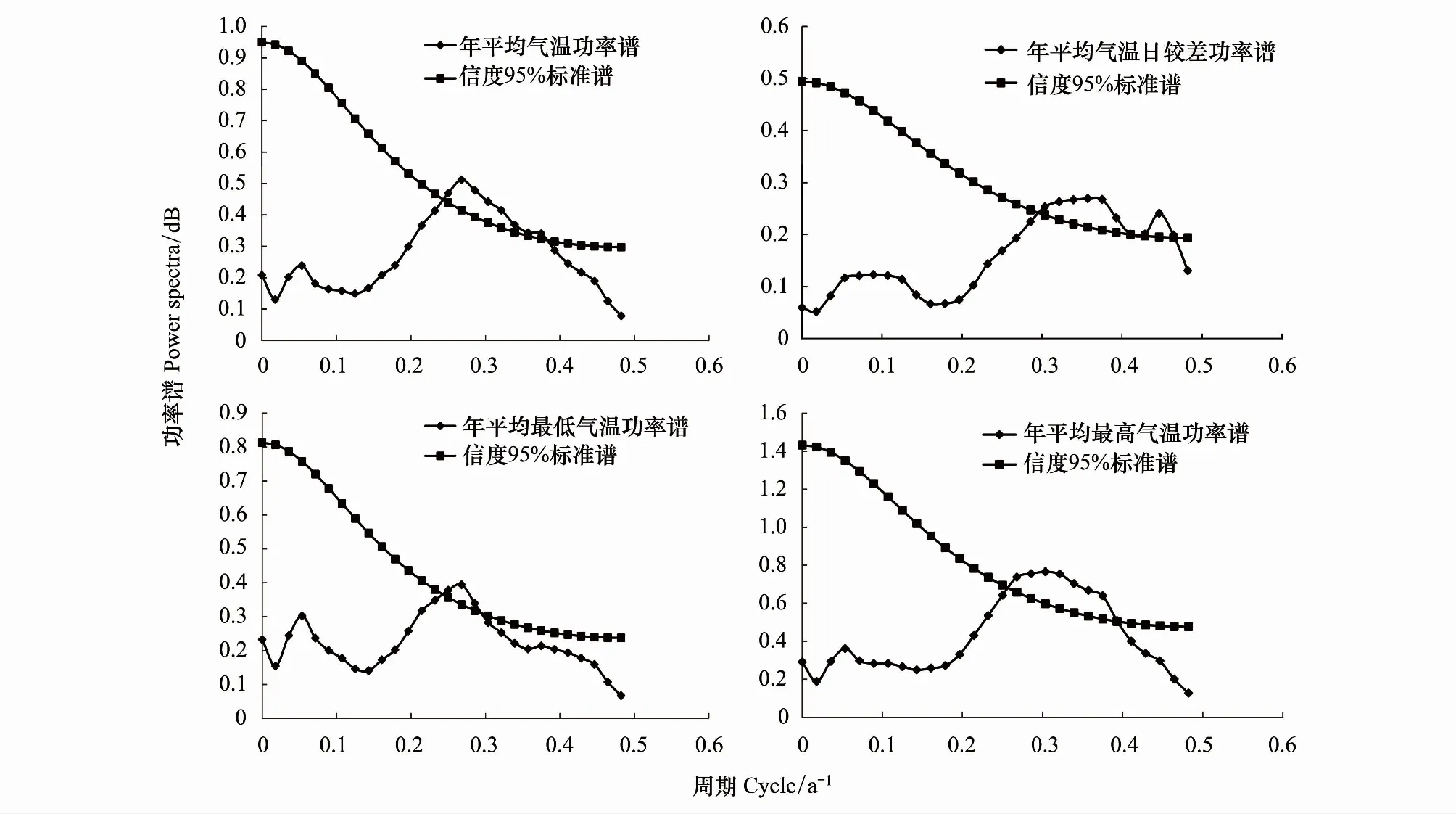

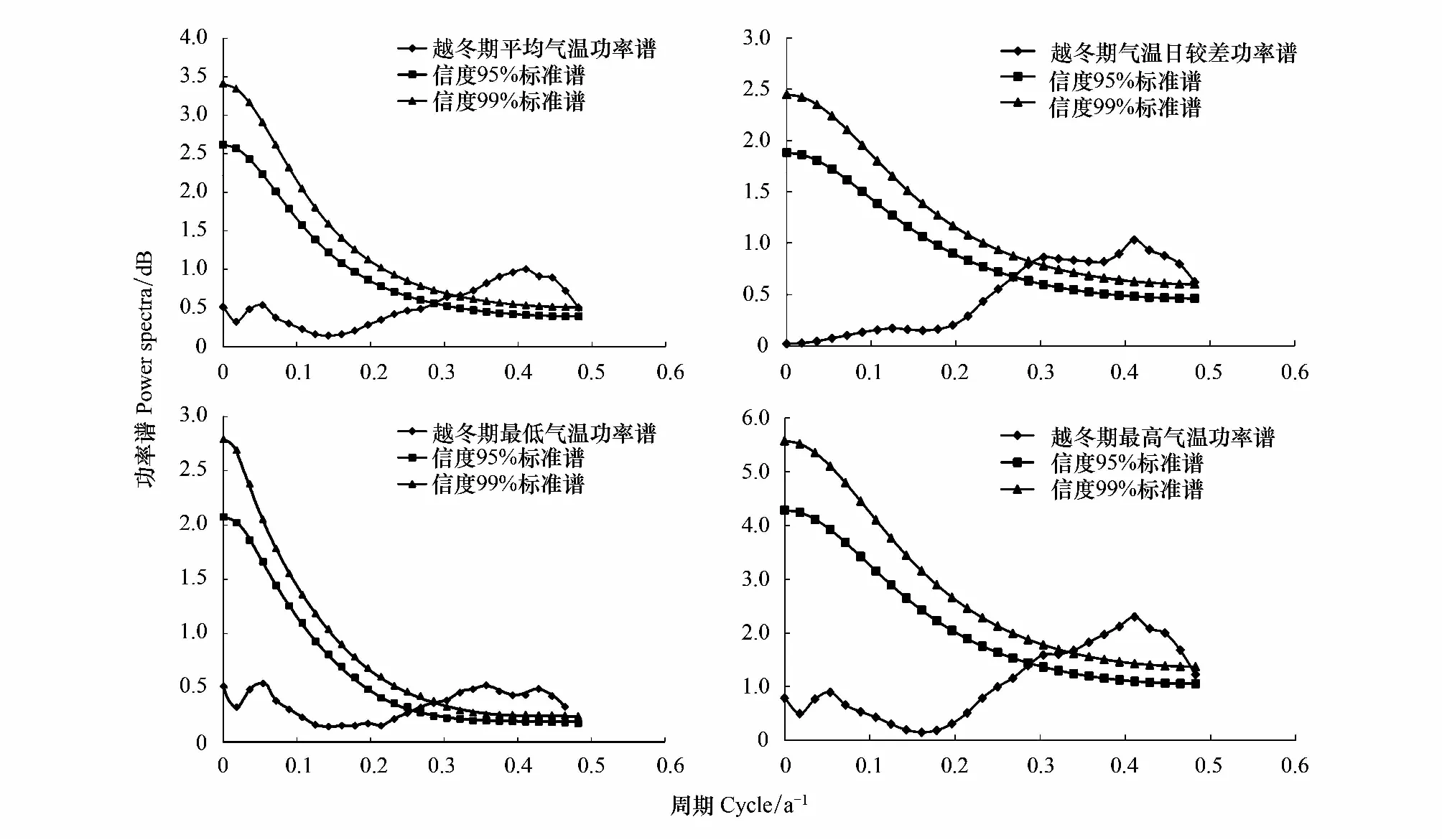

黑颈鹤越冬地气温和越冬期气温周期变化(图6,图7)分析表明,年平均气温和年平均最低气温周期变化规律比较明显,年平均气温和年平均最低气温在准4年的周期振荡最强、最显著,为主周期,其次存在18年的次周期,但不显著。越冬地年平均最高气温功率谱峰值特征不明显,但存在准3年的显著变化周期,次周期为18年,年平均气温日较差则存在2—3年的显著振荡周期。越冬期平均气温、平均最高气温和平均气温日较差周期变化规律呈相似性,功率谱峰值特征明显在2年的周期振荡最强、最显著,为主周期,年平均最低气温功率谱在2—3年的变化周期最显著,超过信度99%标准谱,次周期为18年。可见,越冬期年平均气温、最高气温和最低气温的周期变化较年际气温周期变化均有所提前。

图6 黑颈鹤越冬地气温周期变化Fig.6 Periodic change of temperature in the overwintering area of black-necked crane

图7 黑颈鹤越冬地越冬期气温周期变化Fig.7 Periodic change of temperature in the wintering period of black-necked crane

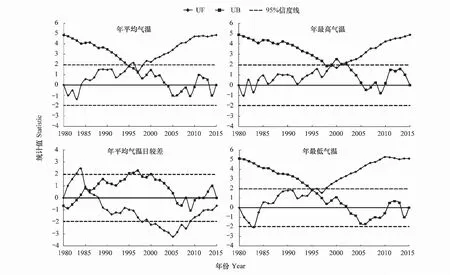

采用M-K方法对黑颈鹤越冬地年平均气温、年平均最高气温、年平均最低气温和年平均气温日较差进行突变分析(图8)。结果表明,气温呈现两段式变化特征,其中年平均气温和年平均最低气温呈现为20世纪80年代初呈下降趋势,80年代中期以来呈上升趋势。UF曲线在1998—2015年超过95%信度水平临界线,表明其上升趋势显著。年平均最高气温在20世纪80年代初UF曲线在统计值0附近波动,说明其变化不明显,80年代中后期以来呈上升趋势,其中UF曲线在2001—2015年超过95%信度水平临界线,说明其上升趋势显著。年平均气温日较差M-K突变分析表现为先增长后下降的变化趋势,主要与最高温和最低温变化有着一定的关系。且UF曲线在2000—2008年超过95%信度水平临界线,说明其减小趋势显著。趋势显著变化的时长较年平均气温和最高气温有着明显的减小。同时,年平均气温、年平均最高气温、年平均最低气温和年平均气温日较差突变发生年份分别在1995年、2001年、1996年、1986年。其中年平均气温、年平均最低气温和年平均气温日较差突变交点均在置信区间内,变化不是很显著,年平均最高气温突变交点在置信区间外,说明其变化显著。

图8 黑颈鹤越冬地气温M-K突变检验Fig.8 Mann-Kendall abrupt change test of temperature in the overwintering area of black-necked crane

从黑颈鹤越冬地越冬期气温突变分析结果(图9)表明,4种气温因子与年际气温变化突变特征有明显不同。其中越冬期平均气温和平均最低气温20世纪80年代初两者呈下降趋势,80年代中期以来呈上升趋势,平均最高气温除个别年份外(1982年、1997年),UF曲线基本在统计值0以上,呈缓慢上升趋势。平均气温日较差呈现三段式特征,20世纪80年代初和2010年以后的UF曲线在统计值0附近波动,说明其变化不明显,其余时段内呈现为减小趋势。由趋势变化显著时段来看,越冬期平均气温、平均最高气温和平均最低气温分别在2003—2014年、2006—2014年、1998—2014年超过95%信度水平临界线,说明其上升趋势显著,平均气温日较差在1980年以来均呈现不显著变化。黑颈鹤越冬地越冬期平均气温、最高气温、最低气温在统计时段内发生了突变,突变发生年份分别在1995年、1998年、1993年,气温日较差没有发生突变,其中平均气温、最高气温和最低气温突变交点均在置信区间内,变化不显著。

图9 黑颈鹤越冬地越冬期气温M-K突变检验Fig.9 Mann-Kendall abrupt change test of temperature in the wintering period of black-necked crane

3 讨论与结论

3.1 讨论

西藏高原具有其特殊的地理位置和独特的下垫面。全球持续增温的背景下,高原气候变化振幅大是气候变化的的敏感区,对气温升高具有较强的响应[35]。同时,大气环流[36]、温室气体的排放[37]、土地利用的改变[38- 39]都能对气温的变化产生影响。加之区域特征的不同和人为因素的差异,西藏地区对全球变暖的响应时间、变化幅度具有一定的地域差异。本研究针对气温变化研究发现黑颈鹤越冬地分布区年平均气温、最年平均高气温和年平均最低气温增暖率均高于中国1960—2016年增温速率0.274℃/10a[40],这与该地区海拔高度较高有关。黑颈鹤越冬地越冬期的气温增温率高于年际气温增暖率,其中越冬地越冬期最高气温的增温速率高达0.52℃/10a,比年际增暖率高0.09℃/10a,接近全国增温率的两倍,表明最高气温的显著升高对黑颈鹤分布区越冬期气候变暖的贡献相对较大。黑颈鹤越冬地气温和越冬期气温均表现为较为稳定的周期变化,与西藏高原地区气温突变时间点[41]基本保持一致,突变的方向除气温日较差以外都是由冷位相到暖位相突变。

有研究表明迁徙物种的第一次出现时间与大气温度、降水、光照等因子密切相关[42]。气候变化改变了不同区域内气温与降水的分布格局,温度又是影响物种分布的关键因素之一。当温度发生变化时使得动物的栖息地生境发生改变[43],对于扩散能力强的物种,随着温度的升高,物种将迁徙到更合适的生境区域内。黑颈鹤越冬地主要的栖息地为沼泽湿地,觅食地主要为农田。沼泽湿地面积持续降低与区域气温升高以及年均相对湿度降低显著关联[44],分析发现越冬地气温的升高特别是越冬期气温的显著升高,伴随温度的升高沼泽湿地面积减少,黑颈鹤适宜栖息地也会随之减少。同时,随着气温升高,农业开发强度增强,传统农业向现代耕作方式向农业机械化转变,农药的广泛使用、秋耕、大棚都将对黑颈鹤的觅食地也造成严重的威胁。开展雅鲁藏布江黑颈鹤越冬越冬期气候变化的长期监测,开展气温变化对越冬分布区生境的定量影响研究和气候变化背景下黑颈鹤越冬地分布区的变化研究,将对黑颈鹤越冬地的保护有着重要的意义。

3.2 结论

(1)1980—2015年雅鲁藏布江黑颈鹤越冬地年际气温时空特征分析表明,在时间特征上表现为年平均气温、年平均最高气温和年平均最低气温均呈极显著增加趋势,年平均气温日较差呈微弱减小趋势。气温阶段性变化特征明显,年平均气温、年平均最高气温和年平均最低气温呈现“先冷后暖”的特征,其中增温主要发生在最近的10余年内。在空间特征上表现为平均气温变化、年平均最高气温及年平均最低气温变化表现为一致的极显著增暖趋势。其中年平均气温增温趋势最明显的地区位于拉萨一带,增温速率为0.63℃/10a,年平均气温日较差的变化趋势与年平均气温相反,除东南部、北部和西北部局部地区呈增加趋势外,其余地区呈减小趋势。

(2)黑颈鹤越冬地越冬期平均气温、平均最高气温和平均最低气温变化趋势与年际气温变化趋势呈一致性,呈极显著增加趋势,且均高于年际气温增加速率,其中越冬期平均最高气温增速最快,较年际增暖率高0.09℃/10a。越冬期气温在空间变化趋势上与气温年际空间变化趋势有着较为一致的空间特征。

(3)黑颈鹤越冬地年平均气温和年平均最低气温存在一个4年的强显著周期,其次存在18年的次周期,年平均气温日较差则存在2—3年的显著振荡周期。越冬期平均气温、平均最高气温和平均最低气温的周期变化较年际气温均有所提前。黑颈鹤越冬地越冬期平均气温、平均最高气温、平均最低气温在近35年发生了突变,平均气温日较差没有发生突变,其中平均气温、平均最高气温和平均最低气温突变交点均在置信区间内,变化不显著。