在书法洪流中腾挪跳宕

八年前,我终于重拾儿时喜欢的书法。这是一次艰辛的重新起程。在我的画家师傅明德先生的不断鼓励、点拨、提携下,我从西方文史哲转向我比较生疏的儒释道。2012年,几乎每个晚上,我都在案头临池不辍,直至夜半,又随即钻入由书本构筑的古老大厦中。为了探究书法史,我不得不重温通史。只有把书法放到大历史中考察,你才能理解文字产生、书体演变、个体风格、审美发展等。与其同时,当我的目光毫不犹豫地停留在汉魏两晋时期,我唯有做更多钻研才能搞明白“古质而今开”的历史内涵。我是如此痴迷于像汉碑所传达的大汉王朝盛世气息和士大夫们厚重的人格魅力,像钟繇《宣示表》、陆机《平复帖》之类所散发出的质朴亚光,像王谢家族和竹林七贤放浪形骸的文人风骨,像逸少与大令、钟繇与钟会、大米与小米、老欧与小欧等父子传承的书法接力……为了搞清楚这些,我唯有深入经典典籍中,试图去接近书法背后的隐秘人文。

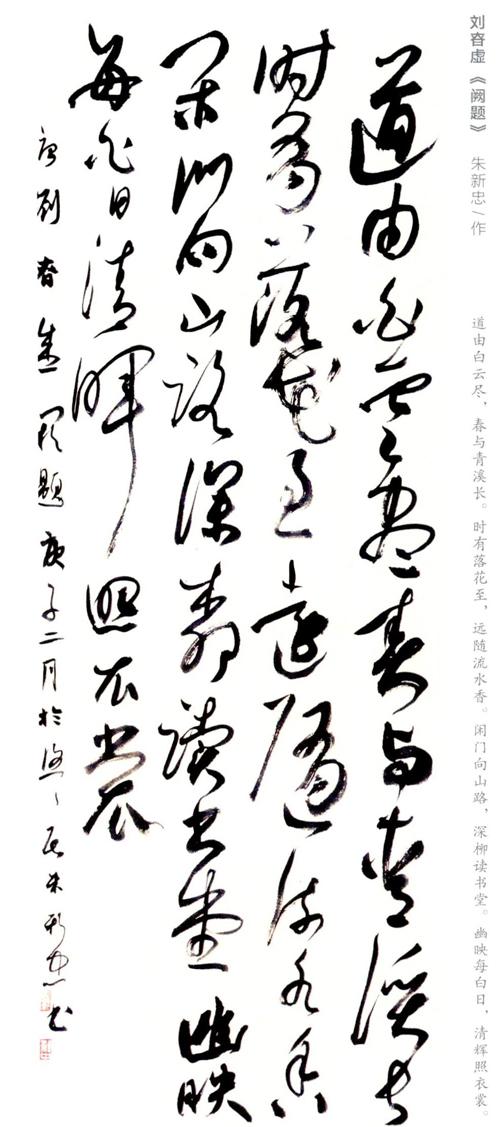

在这种“饥饿艺术家”般的浸淫过程中,我对临帖的兴趣与日俱增。大量的笔法训练,使我不断接近經典的真相。这种苦行僧式的追赶耗去了我八年的时间,我仍然孜孜不倦地向前。萦绕在脑际并挥之不去的是,如何通过毛锥在纸,上的运行从而达到某种精神层面?如何在自然书写中散发出飘逸、质朴、苍茫、浑厚等审美情趣?如何从不同历史风格中筛选符合自己个性口味的书法基因?如何解读那些残章断简所掩藏的历史密码?如何打通各种书体的技术性壁垒?直到现在,我从没有妄言个人风格,在回答这些问题之前和水到渠成之后,我只有一个固定选项,那就是学习经典。假如有一点意外,那就是我会小心翼翼地拿经典悄悄改造一下经典,具体来说,我会在某种风格中加入另一种笔法,比如,用篆籀笔法尝试楷、草、隶;或者,在同时钻研王羲之、怀素、张旭、王铎等历代草书大家中对他们做一些嫁接与融合。

在漫长而痛苦的摸索中,我总是在反思、否定、否定之否定,直到疲乏不堪而又兴趣盎然。构成我书法底色的无疑是“二王'一路,在某个阶段这让我纠结不已。如何突破书谱的局限使其写大,如何在大字作品中保留手札的书卷气息,如何在一拓到底的行气流贯与明清或缠绕或跳宕的风格中做出取舍,如何把二王”飘逸精致的小动作与山谷恣肆由心的大写意进行嫁接,如何碑帖相融、文质相通等,这些问题时时折磨着我。有一天,我翻开了《石i]颂》《石门铭》,仿佛打开了又一扇天窗,那种跃然纸上的草意令我怦然心动。我尝试着篆籀笔法和水墨情趣,在拼命写大的同时,终于有了那么一点“书者散也”的快意感觉。

书法,终究是书斋案头的所谓雅趣,是一个人内心的期冀、恬静、躁动和梦想。你可以赋予它时代内涵和艺术担当,而这些超越于它本身的承载本不是它所需要的。最初,我也希望通过参加比赛而获得某种肯定。这种类似竞技体育的比赛很容易产生艺术的异化,还有对公平秩序的可能破坏,当然还会侵蚀内心的安宁。在2012年重拾书法的次年,我发起了向全国书赛的冲击,并在当年加入了中书协。当一切短暂的兴奋与浮华过后,我毅然停下来,返回到书房和它给予我的小小世界。我仍然沉浸在广泛阅读中,沉浸在笔法训练中,沉浸在没有固定主题的思考中。我先后写过《蔡邕:困境中的突围》《浅谈梁武帝和草书状》《书法之道在于道》《常秦书法的道家意味》等浅文,其中有的发表于《中国书法报》,有的呈现于网络上。也许这样的书法生活才是于我有益的,有茫然追寻,有痛苦纠结,有临帖的安宁,有思维的乐趣。

朱新忠简介:

朱新忠,中国书法家协会会员,江苏省书法家协会理事,泰州市书法家协会秘书长。荣获泰州市“优秀文艺家”称号,入编《泰州历代书画名录》,在《中国书法报》发表《蔡邕:困境中的突围》《漫议梁武帝(草书状)》等书法论文。

入展情況:全国第四届草书作品展(中书协)。第七届全国书法新人新作展(中书协)。“农行杯”首届中国电视书法大赛优秀奖(中书协、央视)。首届“沈商文化杯”全国书画作品展(中国书法报)。第十三届江苏省“五星工程奖”(省文化旅游厅)。第五届“性灵派”全国书法展(湖北省文联)。“大美中国.精彩江苏”庆祝改革开放40周年书画展(省政协)。“新歌墨韵颂中华”庆祝中华人民共和国成立70周年江苏当代名家书法邀请展(省委宣传部等)。家国情怀一庆祝中华人民共和国成立70周年全省美术书法优秀作品展(省文化旅游厅)。