精神自传、道德神话与写意电影

——对费穆传记电影《孔夫子》的研究

孙 萌 中国艺术研究院

费穆在中国电影史上,以博览群书、才华横溢、思想深邃著称,这位“摩登圣人”站在传统与现代、东方与西方的交汇处,既借鉴当时西方电影本体的成功经验,又注重从中国古典文学、音乐、书法、绘画和戏曲等经典中汲取精华,将民族性与电影观念和技术运用融为一体,开创了中国电影独一无二的感受模式和美学样态,呈现出古典与现代交融、人文与意境共生的美学风貌。费穆对中国电影有着独特贡献,在中国电影史上,促发了新的电影观念的形成与民族诗性电影的生成,他的写意电影突出表现在对影戏观的突破、高度的影像化与气韵生动三位一体的美学,费穆因此被称为中国现代电影的前驱。历史人物传记电影《孔夫子》体现了费穆电影的美学特色,影片对人的生存价值、人生的目的和意义进行了哲理性的探讨,善于从心灵深处刻画人物性格,在艺术处理上镜头凝练,构图优美,形成朴素、典雅和意境幽深的独特风格,充满庄严、清正、古朴之气,给人深厚、悲悯、提升、净化、体恤、中和的宗教感。

“时代的孔夫子”:在电影中完成信仰与诗的统一

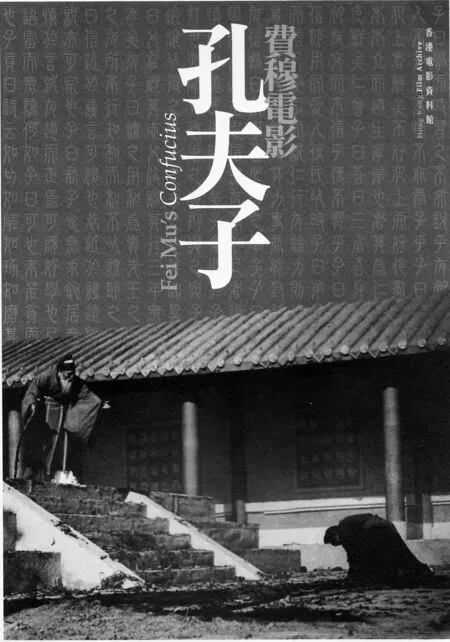

1940年,费穆编导了自己的心血之作《孔夫子》,这部古装片由唐槐秋、张翼主演,民华影业公司出品。影片的主要事件和主体结构来自《史记》中对于孔子的记载,讲述了圣贤孔子在鲁定公至鲁哀公16年间的主要活动。从费穆的成长经历与电影生涯来看,费穆执导《孔夫子》是心结打开与水到渠成的过程。

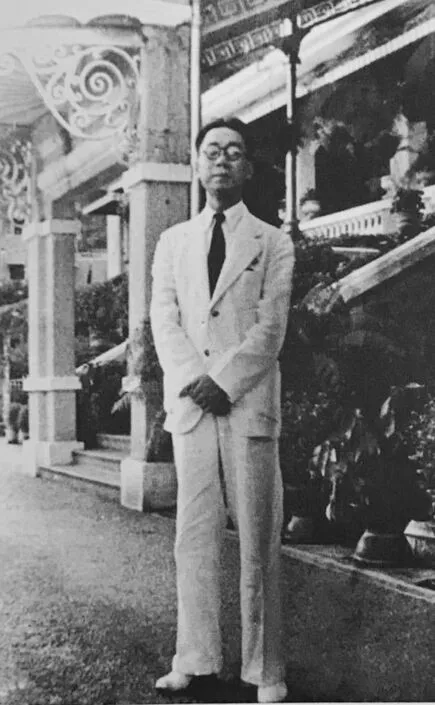

费穆(1906—1951),字敬庐,号辑止,原籍苏州,1906年10月10日生于上海。祖父费访壶曾当过清廷的御医,父亲费子昭是铁路的技术员。1916年举家迁居北京,1918年小学毕业后,费穆升入法文高等学堂学习。求学期间,他结识了朱石麟,成为好友。出于对电影的共同爱好,1922年费穆与朱石麟、贺孟斧、宗惟庚合办《好莱坞》电影杂志。1924年毕业后,为尊重父母的意愿,时年18岁的费穆进入临城矿务局工作,任会计主任。出于对电影的爱好,费穆开始利用业余时间进行文学创作及电影评论,给报纸写散文、随笔,并以“敬庐”为笔名给朱石麟主编的《真光影报》写影评。1926年,20岁的费穆遵从父母之命与巫梅结为夫妻。1927年,罗明佑成立华北电影公司,旗下的《真光影报》改名为《华北画报》,费穆仍然是该刊物的主要作者之一。1928年,费穆由北京调往天津,出任中法储蓄会文书主任。1930年,费穆应聘为天津华北电影公司编译主任,为影院外国新片翻译英文字幕和编写说明书。他与钟石根、贺孟斧、冯紫墀四人组成了中国最早的字幕组,经常聚在一起谈论文艺与电影,他们不仅研究电影的拍摄手法,琢磨摄影机的技术问题,还常常分析研究电影的情节设置和艺术风格。1931年,费穆参与侯曜编导的《故宫新怨》拍摄工作,出任助理导演,熟悉了影片制作流程,并开始电影剧本的创作。1932年,费穆从天津来到上海,正式成为新成立的联华影业公司的导演。1933年,27岁的费穆导演了处女作《城市之夜》,小说原作者是钟石根,编剧是贺孟斧和冯紫墀。

费穆出身世家,在保守而严格的家庭环境中长大,作为费家的长子兼长孙,自幼被要求成为众兄弟的表率,他成年后在社会谋生、婚姻选择等方面遵从长辈心愿便是明证。但费穆对自己的电影理想始终没有放弃,从会计主任、文书主任、编译主任到电影导演,前后经过八年时间,他以最大的决心和勇气,顶住父亲的反对与阻力,坚持己见,加倍努力埋头钻研电影理论,他对电影艺术的专注与执着终于感动了母亲,在母亲的劝说下,父亲才同意他从事电影工作。费穆终于走上电影导演之路,实现了自己的电影梦想。

费穆少年时代饱读古人圣贤诗书,法文高等学堂则为他开启了探索西方文化之门。他勤奋好学,不仅中文根基深厚,还精通法、英、德等多种外国语言。凭借超强的外语能力,费穆得以直接观看大量国外的电影,尤其喜爱欧洲的艺术电影。费穆还喜爱读书,每晚不等床头煤油灯烧尽绝不舍得放下手中书本。由于长期在暗淡的光线下用眼,他的视力受到严重损伤,20岁时导致左眼几乎完全失明,直到去世,始终用一只右眼阅读和工作,但却因此得以“洞悉一切”。他博览群书,从文学、历史、地理、数学,到经济、政治、哲学,甚至经文,广泛涉猎,也正是这种强烈的求知欲,奠定了费穆深厚的文化底蕴和独到的人文视角。从1930年代初至1951年去世,费穆先后导演了《城市之夜》(1933)、《人生》(1934)、《香雪海》(1934)、《天伦》(1935)、《狼山喋血记》(1936)、《春闺断梦》(1937,编入《联华交响曲》)、《镀金的城》(1937)、《北战场精忠录》(1937,纪录片)、《斩经堂》(1937,戏曲片)、《孔夫子》(1940)、《洪宣娇》(1941)、《古中国之歌》(1941,戏曲片)、《小城之春》(1948)和《生死恨》(1948,戏曲片)等影片,并担任《世界儿女》《前台与后台》等8部电影的编剧。1940年代,他还编导了《浮生六记》《红尘》等13部话剧。最能体现费穆创作思想和艺术特色的是他编导或导演的7部长故事片:《城市之夜》《人生》《香雪海》《天伦》《狼山喋血记》《孔夫子》和《小城之春》。相比同时代那些有着几十部甚至一百多部影片的导演,费穆的电影作品数量不算太多,但这丝毫不影响费穆在中国电影史上独特而又尊贵的地位。《孔夫子》与《小城之春》一刚一柔,一阳一阴,一山一水,共同组成“摩登圣人”费穆作品的双子星座。

初抵香港的费穆

《孔夫子》的拍摄,正值抗日战争进入胶着状态,上海成为“孤岛”的时期。从1937年11月底上海沦陷,到1941年12月8日太平洋战争爆发,日军进入租界止,史称“孤岛”时期。此时的上海租界,政治环境极其险恶,电影创作者在政治和营业的双重压力下,采用机智巧妙的方式来表达自己的创作意图,表现出艺术家的良知与勇气。他们借古喻今,用古人的酒杯,浇自己的块垒,拍摄了多部古装片,在历史与现实之间,构成一种相互映照的关系,从而唤起观众强烈的共鸣。如欧阳予倩编剧、卜万苍导演的《木兰从军》(1939),阿英编剧、张善琨导演的《明末遗恨》(1939),吴永刚编导的《林冲雪夜歼仇记》(1939),周贻白编剧、卜万苍导演的《苏武牧羊》(1940)等。但这些很快被大量粗制滥造的才子佳人、民间故事古装片所替代。针对此种现象,费穆撰文批评道:“古装片已成程式化。每一片中,必有英雄、美人、昏王、奸臣等。情节则有击剑、夺美、上断头台等等。此外则伟大布景、疯狂群众,均是必不可少之物。如果特出之明星演来,尚觉有声有色,若以寻常辈学步效颦,斯真味同嚼蜡矣。”[1]《孔夫子》是民华公司的创业之作,费穆曾说:“要嘛不拍,要拍就拍一个人家不拍的题材,不要那么只讲娱乐、商业的。就拍古代了不起的教育家孔夫子吧。”[2]费穆和民华公司创办人金信民,在“孤岛”影坛的一片混沌中,花了近一年的时间和巨大的资金去拍摄《孔夫子》,可谓逆流而上,用心良苦。影片中孔子在春秋乱世对其弟子谆谆教诲:“国家兴亡,匹夫有责,看,强国欺凌弱国,乱臣贼子到处横行,残杀平民,生灵涂炭,拯救天下之重任,全在尔等每个人身上!”“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下,乃大丈夫立身之本。”这些话也代表了费穆的心声。当时的中国正处于中西文化冲突之中,儒家文化受到质疑,费穆感受到传统文化被遗落在历史荒原上的悲凉,试图用电影发出规劝。重要的不是故事讲述的年代而是讲述故事的年代。他在政治困境与文化困境中知难而上,把影像直接承接到了儒家文化奠定者身上,崇仰中国传统文化精神,呼唤孔子的仁爱道德与礼乐教化,以古鉴今,用以构建人们的精神世界,让民众重启心中的道德律令。孔子身处衰世,先后困于奸乱,绝粮陈蔡,弟子死难,家人凋零,落得孑然一身却仍与世抗衡,节高气傲,正义长存。影片借孔子颠沛流离、命运多舛的人生,讲述乱世危局中个人的困守,映射出作者身陷“孤岛”之围而以先师自勉、自励的深意,可谓“时代的孔夫子”[3]。孔子是费穆独特个性的理想化投射,他在倾听孔子的时候听到了自己的声音,朝圣者费穆与导演费穆在电影中完成了信仰与诗的统一。从这一层面来看,影片成为费穆的精神自传。

费穆在《孔夫子及其时代》一文中深刻指出:“孔子只有道,没有术(和耶稣一样)。自己是一个大教育家、大思想家、大哲学家,却做了一个时代的政治的牺牲。”[4]费穆认为,孔子的时代,是诸侯争霸、封建制度开始腐烂,一般的政治原则和道德生活完全无法维系,全中国紊乱到极点的时代。孔子用两种方法来实现他的救世理想:一是使天下重振纲纪,推行仁政,拯黎民百姓于火水之中;二是要从最基本的教育做起,并强调“君子”这个词是做一个“好人”的标准。他首先着眼于士大夫阶层,认为一个君子的社会,可以进入他臆想的“好人政治”的阶段,如果统治阶级属于君子社会,天下便有希望,从“仕而优则学,学而优则仕”可见孔子的士大夫教育思路。孔子在政治方面是一个彻底的失败者,他没有造就任何了不起的政治家,但是孔子创造了中国人特有的道德教育。中华民族在佛教传入以前没有任何形式上的宗教,“孔子的人生哲学、伦理原则、一切做人的道理形成了一种无形的宗教,支配着数千年来中国民族的精神生活”[5]。孔子一方面提出了许多与耶稣教义相媲美的基本法则,一方面被积极的现实主义救世热情所驱使,身体力行,高呼着改革政治。费穆深深理解孔子,把他看成与耶稣、释迦牟尼同类的人,从影片片头可以看出这一点。“救天下,要先正人心;行仁政,要‘好人政治’。孔子明知不是一朝一夕之功所能收效,至少30年,多则百年。所以他就周游列国,奔走呼吁。他并未预料到在两千多年后的今日,世界还是这样一团糟!”[6]孔子是一位行动的圣贤与诗人,他一生所有的努力都是和黑暗作斗争,他的性格力量一如洞穴中的火炬。孔子创造出一部恢宏的神话,他的“仁”说,体现了人道主义精神;他的“礼”说,则体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。《孔夫子》所寄托的,就是费穆在苦难的时代对拯救的渴求,对信仰的坚定,是费穆将自己的爱国情怀和中华传统文化完美融合的结晶。

写意电影:对影戏观的突破、高度的影像化与气韵生动

费穆对电影本体的自觉意识,促使他去思考“电影化的电影”的表达方式。对于中国电影的最初形态,费穆认为“这与其说是中国电影中了文明戏的毒,毋宁说是受了文明戏的培植”[7]。所以他对郑正秋是推崇的:“盖棺论定,郑正秋先生应为中国新剧、电影两界之两代元老,我等后学,愿承其余绪,发扬而光大之,以慰先生。”[8]但他又深信电影的境界是无穷尽的,表现手法也是多样化的,电影创作者应该去发现新的方法,不应拘泥于旧的窠臼。费穆在第一部影片《城市之夜》中,已经有意识地规避当时盛行的戏剧化叙事结构,探索了电影特有的造型表现力和叙事方法。“在中国,因为电影的历史太短,电影发达得太幼稚,许多电影艺术家还过分重视甚至迷信戏剧的成分,这为电影艺术的发展,实在是值得纠正的一件事。然而《城市之夜》,明白地把这传统观念打破了。”[9]影片上映后引起电影界的关注,费穆一举成名,跻身于中国第一流导演的行列。《人生》在当时被认为无论在内容还是技巧上,比《城市之夜》更为进步,“全以画面去表现剧情,这无疑是电影的本能,但也不是每一个导演都能做到的。仅就这一点,我们可证明他组织画面的高人一等的手法”[10]。费穆自己认为:“在《人生》影片里,并不能答那些近乎玄妙的人生问题,只是摭拾一些人生的断片,素描地为人生画一个轮廓。”[11]到了《香雪海》,费穆对影像本体的追求更加自觉:“我认为戏剧既可从文学部门中分化出来,由附庸而蔚为大国;那么电影艺术也应该早些离开戏剧的形式,而自成一家数。近年来电影艺术的创作方式的进步,加强了我的偏见;所以在《香雪海》中我曾极力避免‘戏剧之点’的形成,而专向平淡一路下功夫”,并认为“这在戏剧的原理方面说,诚然是一种损失,但在一个新的电影的观念之下,我们正不妨无视于此种损失”。[12]尽管我们现在已无法看到费穆最早的三部影片,但从当时的评论与导演阐述中,可以想象并感受到费穆电影艺术的独特魅力。

《天伦》依然是费穆寻找、建立电影艺术本体,摆脱戏剧附庸地位,探索民族诗意美学的一部电影。这部1935年9月7日上映的电影,是我们现在可以看到的、费穆现存最早的电影。《天伦》表达了“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的大爱观和百善孝为先的中华传统道德主题,描写了祖父礼庭由于父亲临终前的遗教,由浪子变成“仁爱”的人,而后一生践行,到他临终时又以其父遗言教育儿子的故事。整部影片无论构图、灯光、蒙太奇、景深、剪辑、场面调度以及摄影机运动,都有大胆和让人惊艳的处理,并且自由而熟练地服务于故事,表现出费穆在电影技巧方面的先锋实验精神。影片采用了民族音乐配音,是中国第一部用国乐配音的默片。影片开头介绍清末儿子的孝顺与另一个时代儿子的花天酒地,特别强调了一个时代的结束,是“五四”新文化运动以来,知识分子对激进主义的一次反思,对中华传统文化可取之处的一次呼吁。费穆在民族危机的时刻,在新旧交替的矛盾中,表现出作为文人导演传承传统文化的自觉担当。他运用个人新的理解来阐明儒家的仁术,用一种浓郁的民族情感对中国传统伦理进行礼赞,试图用影像世界呈现心中和谐博爱、没有冲突的理想社会。从这一层面来讲,5年之后的《孔夫子》是对《天伦》的一次深化和升级。之后的“国防电影”《狼山喋血记》以野狼肆虐村庄、猎户团结打狼的寓言故事隐讳表达了抗日主题,“在故事和结构方面,都不同于所谓‘戏剧性’丰富的作品的。但是这张影片的内容是刚劲的,而费穆先生的手法,却是‘清丽’”[13]。影片公映后,被当时的影评人誉为“内容充实而技巧成熟的影片”,“在中国的电影史上开始了一个新的纪元”[14]。

《狼山喋血记》后,费穆导演了历史人物传记电影《孔夫子》,这部影片仍然延续了费穆摆脱“文明戏的毒”,突破影戏观,寻找一种纯粹的电影语言的努力。费穆的银幕诗学在这部作品里得到了丰满的体现,叙事上,费穆抵制住了戏剧性的诱惑,《孔夫子》没有完整的故事情节,没有高潮迭起的戏剧性,主要集中在孔子周游列国、处处碰壁的经历,以几个著名的故事片段来串起他的一生,在一种诗意的氛围中展现主要人物的独特品质,笼罩着一股浓烈的悲怆情怀,开创出一番“诗史”的意境,非常风格化,同时又很质朴,给人新的震撼。之后的《李时珍》(1956)、《聂耳》(1959)、《林则徐》(1959)、《孙中山》(1986)、《吴清源》(2006)、《廉吏于成龙》(2009)等优秀历史人物传记电影,在叙事的突破、风格化与影像感方面,都可以在《孔夫子》那里找到源头。

费穆在《风格漫谈》一文中谈论了“从未被中国电影工作者认真讨论过的问题”,即“中国电影的民族风格问题”,他认为中国电影只能表现自己的民族风格,中国电影在使用现代创作技巧之下,要把握民族风格,“处于现代的中国,我们要仔细想一想,怎样把握中国电影的民族风格”[15]。费穆的新的电影观念,主要体现在他对电影本体的追求和对电影民族风格的追求。民族风格,即费穆推崇的写意韵味和诗意的“空气”,电影要以生动的“气韵”来表现人物内在的生命和精神,表现物态的内涵和神韵。费穆认为,电影要抓住观众,必须使观众与剧中人的环境同化,要达到这种目的,必须创造剧中的“空气”。依费穆的发现,可以有四种方式创造剧中的“空气”:“其一,由于摄影机本身的性能而获得;二,由于摄影的目的物本身而获得;三,由于旁敲侧击的方式而获得;四,由于音响而获得。”[16]从《城市之夜》《人生》《香雪海》《天伦》到《狼山喋血记》,费穆通过摄影本身、时空营造、对比烘托和音响等手法对“空气”进行了探索。在《孔夫子》中,费穆对诗意“空气”的创造更加苦心孤诣,也更加得心应手。

《孔夫子》得中国书法真气,有着强烈的金石气息与屋漏痕笔法,沉雄有力,凝练遒劲,苍拙深邃,意蕴丰富,朴茂自然。在费穆如神来之笔的运镜下,影片的影像风格如同移动的雕塑,厚重而又细腻,原始而又现代,充满生命的张力,让人惊叹。影片的开场,是军队出征前举行的庄严的祭祀仪式,兵马列阵,生杀牲畜,并将其鲜血淋在战鼓上,称为“衅鼓”。天地悠悠,鼓声猎猎,旋即把人拉进孔子所处的那个兵荒马乱的时代,醒目的“齐伐鲁”字样不禁让人联想到日本对中国的侵略。天下无道,百姓困苦,乱世需要圣人,就如同影片开始时被士兵扎了一刀的老翁的呐喊:“苍天啊!快出个圣人来救救我们吧。”紧接的仰拍镜头便是衣衫褴褛、清瘦矍铄的孔夫子为众徒弟讲学的场景,感怀伤时之际愁苦之情毕现。这种毫无圣人之风却如丧家之犬的人设,一直贯穿全片,还原出一个具有人性人情的孔子,体现出费穆对“人”的本真的描摹。孔子在鲁任相,却因不能成功劝谏鲁定公而辞去相位,心怀一份对“仁”的坚持,以身殉道,展开周游列国的征途,也注定了其多舛的命运,一如帕索里尼的影片《马太福音》(1964)与《俄狄浦斯王》(1967),展现了人性悲剧的壮丽与必然。

传记电影《孔夫子》剧照

《孔夫子》如同视觉化的杜甫七言律诗,以流畅精准的镜头语言,典雅考究的画面构图,庄重的场面调度与雅致的古乐,呈现出大师级水准与经典电影特质。一盏灯、一块幕布、一尊塑像,就是一座宫殿、一个舞台、一个世界,导演将电影技术与传统舞台剧的表达方式融合在一起,使影片具有强烈的视觉冲击力。为了最大限度地保留舞台剧的风格与魅力,影片的场景大部分采用中景和远景,营造出苍凉古朴的意境。充满神秘力量的一枝一叶、一草一木、一山一石,为影片赋予了某种宿命感,大气而又深邃。孔子在许多场景中都身处高台,导演用摄影机仰拍心中的偶像,以凸显他的崇高伟岸。在鲁公封孔子为官的那场戏里,费穆用极具创意的现代省略手法,通过对孔子不同帽子的特写,展现孔子官位的三次晋升,短短几个蒙太奇镜头就将孔子为官的一整段经历叙述完毕。在孔子周游列国宣传教义却屡遭碰壁的段落,导演运用大量的叠印技巧,将孔子眼神坚定向前行走的镜头、奸臣小人私下嘲笑孔子的丑陋嘴脸和孔子一行车队在路上艰难行走的镜头交叠在一起,通过不同场景和人物的共时对比,强烈地表现出这位至圣先师为拯救苍生不畏一切苦难的高贵品格。费穆在影片叙事中还加入带有情绪化色彩的“留白”镜头,即在故事中加入空镜头进行情绪的渲染,增强了影片的写意氛围。

影片的构图有着中国水墨画的意蕴,如颜回病逝的那场戏中,孔子看望完颜回从简陋的居室中出来,路过门口时,屋内阴暗凋敝的气氛与屋外村妇们身上的光线形成强烈对比,镜头接了一个颜回面无血色的特写后转向屋外,当孔子悲愤地喊“天丧予”时,他被框在一个好似囚牢的长方形窗框中,窗框中又有一长方形的门框,而双重画框外,前景树木形成的倒影呈线条状映照在雪白的墙上,枯树枝杈投下的影子,代替了窗子上的栏杆,隐喻着无人能走进孔子的内心世界。片中多次出现凝缩孔子一生困顿处境的那扇“窗”,与其说是一扇窗,不如说是一幅画,他不时地踱步到窗前,举目远眺,思考发自内心的终极命题,而萧风中的枯木寒枝则象征着孔子的坚守。当孔子的女儿在夜晚祈求父亲不受小人之害时,背后是风中轻扬的白纱帘,窗外竹影投映其上,暗影浮动,虚实相生,有着传统皮影戏的动势与韵律。场面调度上沿用舞台横向调度原则,多用快速水平移动镜头而不是切镜头来衔接交替拍摄的不同人物,颇有中国传统戏曲的舞台程序感。布景上体现了中国古代建筑与园林的写意美感,宫廷场景充满了神州古韵。片中有多处非常打动人的地方,如那些伫立在寺庙里的泥石古人好像都活了过来,为影片平添一股灵性;最后一段,孔子独立高台讲道,累倒台上,尽显先贤的庄严悲壮;开场和结尾的洪钟构成闭环结构,在这变圆的风景中,导演扩大着孔子的存在,使其成为一个“大写的人”,片尾“孔子,孔子,大哉孔子!孔子之前,既无孔子!孔子之后,更无孔子!”的歌声,更是增强了这一存在的神圣感,体现了费穆身处乱世呼唤和平的心愿与拯救家国的爱国情怀。

费穆还非常注重细节,让观众在文物、器皿、书画等视像维度进入历史,人物所处环境参照先秦时代布置,片中孔子到皇宫劝谏,置景如皇宫一般奢华,君王身边的烛台也是由先秦时代的青铜制成的。孔子的服装在具体的情节中也有不同的制式,拜见君王时服饰精致繁琐,与学生田间耕作时便是一袭素朴的布衣。影片考古方面的事宜由费穆的三弟费康负责,费康毕业于中央大学建筑系,擅长建筑与设计。影片的音乐与乐舞部分有取材于明代朱载堉所著《乐律全书》的乐谱与舞谱,如孔子临终前季氏府中的“八佾舞于庭”的乐舞镜头,就是按舞谱中八八六十四个舞生搭建“天下太平”四字图式拍摄的,可是画面上只搭成“天”“下”“太”三个字,“平”字则拍成始终舞乱而不成其字,这种形象化的处理生动地表现出孔夫子所处时代的混乱,并隐喻着中国当时所处的外敌入侵的乱世图景。主题歌《孔圣颂赞》按宋代米芾文词谱曲,为了达到完美的音乐创作要求,费穆邀请秦鹏章、黄贻钧等四位作曲家一起创作,每个人多作几首供选用,费穆在15 首曲谱中择优录取,选用了秦鹏章谱的曲。影片创作者认为:“西乐自不能用,即使国乐,像胡琴之类也都不合适。”[17]影片最后采用了七弦琴之类的古乐器,而且都是由古乐能手担任演奏。国乐不仅与古装片的主题十分吻合,而且还促进了中国电影音乐民族化的进程。

《孔夫子》开拍于1940年年初,本来的预算是3万元,同年3月拍成,但到了8月,经费已用8万,影片还没有拍完,到最后完工时总耗资达到16万元,是当时一般影片将近20倍的投资、近50倍的工作日,总计拍了15000尺左右胶片,剪辑后仅剩下9000多尺。影片制作精良,“陈蔡绝粮”中唐槐秋弹古琴一段拍了一个通宵,全片都在联华公司的徐家汇片场搭景拍摄,雪景都是等到真的下雪时实景拍摄,费穆因此有了“慢车老费”的外号。影片剪辑难度很大,有的是九条画面和声带交叉叠接,由费穆导演亲手操刀剪接,可见费穆对布景、美工、造型、合成等诸方面的严谨态度。1940年12月19日,《孔夫子》首映于金城大戏院,可是不到元旦就被撤片,原因是“金城”的老板柳中亮、柳忠浩兄弟急着放映自己担任股东的金星公司的影片《红粉金戈》。他们告诉片方《孔夫子》可移师金都戏院作为开幕片放映。但移师“金都”后,并未作为开幕片放映,结果惨淡收场。虽然卖座不够理想,但引起的坊间热议却超乎寻常。据民华公司当年的剪报薄实物统计,当时在报刊上发表的相关评论就有1397篇,并且对影片评价很高,称其为一鸣惊人、不可多得之作:“《孔夫子》的伟大在哪里?描写三千年前的世道人心,便知当时人创业之艰苦,足以发人深省。”“费穆编写《孔夫子》,即应力求使孔子“人化”,而推翻向之“神化”,传此伟大震憾人心的故事,能重现于今日银幕上也。”“这可说是一部圣洁的作品。”[18]《推荐孔夫子》一文说得更为恳切,指出了影片的文化史意义:“孔夫子上银幕,是另外负有在国际上宣传我国学术的重大意义。我相信中国电影能做到这一层,特别在这所谓‘民间’片盛行之际,有如沙漠中发现一股清泉般,觉得万分宝贵而意外可喜的!”[19]

影片上映后,战火连年之下,居然没人说得清《孔夫子》的胶片在哪里。《孔夫子》制片人金信民曾回忆称,影片的底片和拷贝,本来存放在联华公司的片库里,但后来不知失落在何处。直到2001年,一位匿名捐赠者把自己去世亲人的遗物捐赠出来,失传已久的电影《孔夫子》才得以重现人间。美中不足的是,电影胶片原本包括电影摄影用的负片、印拷贝用的正片和录音用的声带片等,而重现的《孔夫子》胶片中,长片是负片,只有一些零散片段是正片。2009年第33届香港国际电影节期间,修复后的《孔夫子》首次放映,引起轰动,成为此届电影节的高光时刻。这部风格简约素朴、看后让人肃然起敬的影片,将“电影诗人”费穆的影像美学体现得淋漓尽致,无论视或听,都把观众投到一个绝对东方的美学世界里,让人回味无穷。

结语

费穆以意象化的诗意处理,在悠悠古风中刻画出浮华俗世里孔夫子独立而不遗世的坚执与悲凉,呈现出孔子“屈己以存道,贬身以救世”“知其不可为而为之”的悲剧精神。影片看似讲述孔子的生平事迹,实则讲的是仁义大智和儒家思想,在诠释孔子个性以及当时的社会环境与时代风貌的同时,让观者进入传主的内心世界与精神世界,在影像中阐释伟大的人性,寄托着创作者的精神追求、道德理想与以德立国的社会憧憬。费穆提取《史记》与《论语》原著中的警世意义,来抒发自己对于历史、家国、人性的感时伤怀,把孔夫子的精气神、司马迁的精气神、个人的精气神、时代需要的精气神融合在一起,拍出了这部人文气息浓郁的杰作。《孔夫子》在传达时代悲鸣的同时又超越了时代,在历史观与现代性之间开拓出新的路径,像一束光,用影像引领人们在漫长的历史黑洞中进入豁然开朗的时刻。

《孔夫子》中惊人的原创性与陌生感来自于费穆诗意思考一切的方式。他的内在源头是《诗经》、庄子、孔子、屈原、李白、杜甫、苏轼与曹雪芹等。他感应着时代思潮与文化观念,在作品中映照时代精神与智性骚动并超越时代,对电影的内在因素和外部关系作出了自己独立的思考,以自己生命的全部去换取艺术和政治上的坦诚,“技进乎艺,艺进乎道”是对他的电影艺术的最好注脚。他在电影艺术中传承东方美学,在世界影坛树立了中国电影的民族特色,形成了自己独特的中国式的电影艺术风格与形式。作为一个思想型的电影作者,费穆在电影中描写人的存在境况,启发我们每个人去发现自我。作为一位精神写实主义者,费穆在《孔夫子》中探求生命、情感与人性的真实,让精神直接诉诸精神,带领观众一次次深入现实的意识层面,那个由精神迷宫构筑的抽象现实,让内心体验成为提升精神境界的关键,使影像的心理特征更加鲜明。电影成为他内心激情的映像,成为他创造性想象力的诗性表达。

注释:

[1]费穆:《影话》,《华北画报》1928年第16期,参见曹俊主编:《寂寞光影:导演费穆》,文汇出版社2019年版,第30页。

[2]黄爱玲:《访金信民》,黄爱玲编:《诗人导演费穆》,复旦大学出版社2015年版,第121页。

[3]傅葆石:《双城故事:中国早期电影的文化政治》,北京大学出版社2008年版,第59页。

[4][5][6]费穆:《孔夫子及其时代》,《孔夫子》影片特刊,1940年12月1日出版。

[7]费穆:《杂写》,《联华画报》第5卷第1期,1935年1月,参见黄爱玲编:《诗人导演费穆》,复旦大学出版社2015年版,第9页。

[8]费穆:《悼郑正秋先生》,《联华画报》第6卷第3期,1935年,参见黄爱玲编:《诗人导演费穆》,复旦大学出版社2015年版,第13页。

[9]夏衍、柯灵、苏凤:《〈城市之夜〉评》,《晨报》1933年3月9日,参见黄爱玲编:《诗人导演费穆》,复旦大学出版社2015年版,第204页。

[10]凌鹤:《评〈人生〉》,《申报》“电影专刊”1934年2月4日,参见陈播主编:《三十年代中国电影评论文选》,中国电影出版社1993年版,第409页。

[11]费穆:《〈人生〉的导演者言》,《联华画报》第3卷第4期,1934年,参见陈播主编:《三十年代中国电影评论文选》,中国电影出版社1993年版,第402页。

[12]费穆:《〈香雪海〉中的一个小问题——“倒叙”与“悬想”作用》,《影迷周报》第1卷第5期,1934年10月,参见黄爱玲编:《诗人导演费穆》,复旦大学出版社2015年版,第5—6页。

[13]尘无:《〈狼山喋血记〉观后感》,《大晚报》“火炬”1936年11月22日,参见陈播主编:《三十年代中国电影评论文选》,中国电影出版社1993年版,第423页。

[14]陈播主编:《三十年代中国电影评论文选》,中国电影出版社1993年版,第425—426页。

[15]费穆:《风格漫谈》,香港《大公报》1950年5月6日,参见黄爱玲编:《诗人导演费穆》,复旦大学出版社2015年版,第90页。

[16]费穆:《略谈“空气”》,《时代电影》第6期,1934年11月,参见黄爱玲编:《诗人导演费穆》,复旦大学出版社2015年版,第7页。

[17]王文和编著:《中国电影音乐寻踪》,中国广播电视出版社1995年版,第62页。

[18]《舆论一斑》,《孔夫子》影片特刊,1940年12月1日出版。

[19]吴承达:《推荐孔夫子》,《孔夫子》影片特刊,1940年12月1日出版。