基于散点透视的建筑设计研究

孔庆秋

摘 要:散点透视和焦点透视是中西方画家绘画时观察空间所使用的两种不同方法。文章主要对两种透视方法进行梳理、比较和总结,并结合当代建筑师的实践和探索,分析散点透视在建筑空间中的表现方式。

关键词:焦点透视;散点透视;建筑空间;设计策略

西方透视学的引进,使得中西方两种截然不同的文化突然产生交集,通过彼此的交流与融合,都得到了一定的发展。文章主要通过对中西方透视的研究,客观把握中西透视表现的异同,正确认识它们的内在艺术价值。根据文章中对散点透视的阐述,通过案例进一步探索适合本土化建筑的设计策略。

一、透视

(一)透视概述

透视,顾名思义,即透而视之,原词来源于拉丁文“perspclre”(看透),指在平面或曲面上描绘物体的空间关系的绘画专业技法理论术语。西方绘画主要是焦点透视,东方绘画主要是散点透视。

焦点透视,又称“定点法”,属于有限视域范畴,其视域具有相对独立性,即固定单一的观察点代替双眼,在固定的时间内形成固定的观察范围,从而推导出角度单一的凝固的理性空间。散点透视,又称“活点法”,属于多视域范畴,移动视点,打破一个视域的界限,采取漫视的方法和多视域的组合,将景物自然有机地组织到一个画面里。它是一种复元性的透视方法,给画面构图带来更大的自由性。

(二)透视背后的美学观

产生两种不同透视观的根源在于中西方美学观、世界观的不同。由于自然科学的发展,西方人侧重于用“眼”观察世界,而中国人受传统哲学思想的影响,偏向于问“心”,这是因为两种不同的世界观在认识世界过程中产生了差异。焦点透视是在西方光学、几何学、物理学、数学等学科的基础上发展起来的,追求塑造比例和谐的形式,符合视觉的真实,是外在的真实;而散点透视则是以中国传统哲学为基础发展来的,是一种以神逸、气韵、意境为美学原则的意象世界,符合心理的真实,是内在的真实。

二、中国画的散點透视

(一)散点透视概述

南朝宋画家宗炳在其著作《画山水序》记载:“今张绢素以远暎,则昆、阆之形,可围于方寸之内。竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”这句话表明宗炳已经明确发现视角的变化带来的效果,同时也阐述了远近法中透视的基本原理和验证方法。宋代的郭熙在《林泉高致》中说:“山有三远,自山下而仰山颠,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山谓之平远。”这是讲观察景物的三种角度,即仰视、俯视与平视,所得到的三种画面效果,即高远、深远与平远,在中国画论中称为“三远法”,对中国绘画做出了重大理论贡献。同时散点可以认为是动点或者无点,即移动视点,以《清明上河图》为例,观赏者以横向浏览的方式展开画卷,可以凭借自身喜好控制视点的运动和视域的大小,在统一的画面中感受不同时空下的场景。

(二)散点透视背后的空间观

与西方画家静态场景的空间观相比,中国画家的空间观是一种动态过程中多场景的变换。文人画家将不同时间和不同空间的场景通过散点透视衔接,以期达到看与行的层次连续,从而使得空间联想第三个空间场景被观察者感知。建筑中多空间的组合可以运用同样的散点透视关联法则,将看与行转化为视觉关联和路径关联。路径关联,指人们的行走路线将空间进行串联,人走的路线的随机性也导致空间形成的路径非常复杂;视觉关联,即传统园林中的景深关系,正如“对景”和“借景”,人们在不同空间通过看与被看产生关联。两种关系的叠加使得空间产生一种动态的美。

(三)散点透视与现代性

从观看方式来讲,散点透视与透视学之后的视觉转向有惊人的相似之处。塞尚作为“现代艺术之父”,认为焦点透视不能真实地表现这个世界,所以他在《大浴女》中打破定点观察,采用多点透视观察。但是塞尚是通过对同一物体作不同角度的观察来探寻自然的本质,他追寻的永恒是通过色彩与几何的构成呈现出的永恒与真实,不是时间性。而中国画的散点透视是对不同物体进行多角度观察,同时具有时空跨度的自由性,在同一画面上可以表现出不同时间、不同季节的景物。

三、基于散点透视的建筑设计策略研究

(一)路径串联策略

中国传统山水画题材的横轴作品中,画面的构成和布局中会有无数移动的视点存在,而且几乎无法找到消失点。这样移动观看的方式比焦点透视更接近我们日常真实的观察方式。古代文人对这些横向的作品进行空间的架构时,大都采用了不规则起伏式的横向移动视点。“移动视点”在实际体验中可以理解为“游观”。“游”是指画面视点呈横向移动,也包括纵向移动;“观”是指融入了画家个人的感情的,更高层次的“看”。通过路径串联不知不觉中融入建筑师营造的建筑空间中去。

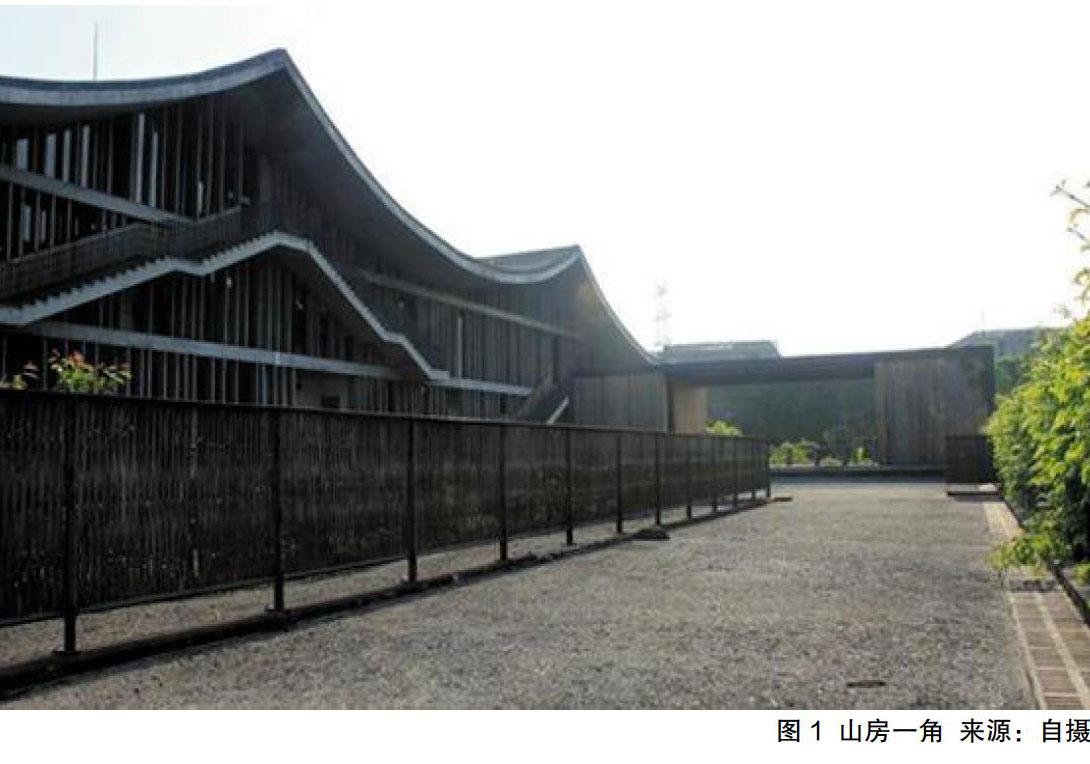

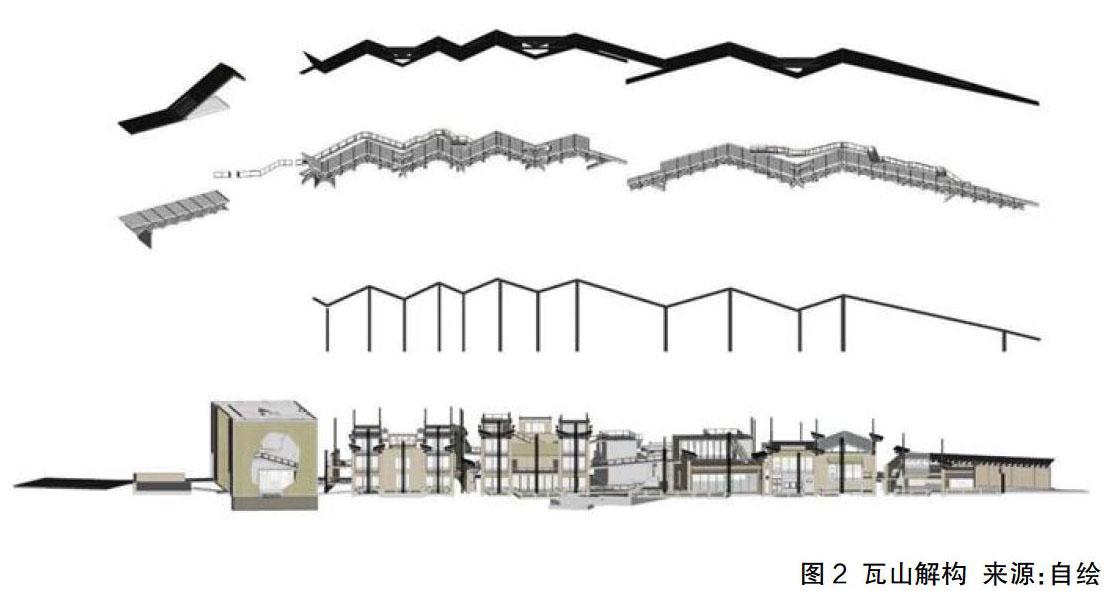

在象山校区王澍的“山房”中,设计师将檐廊空间通过拓扑变形的方式,转化为蜿蜒曲折的走道轻挂在建筑外立面(图1)。设计师通过自由的步道串联建筑与自然,形成虚与实的叙事,使得使用者获得了动态多变、感观丰富的空间体验。这种立面上的处理手法在“瓦山”专家接待中心有了新的发展。相比“山房”单体上置入传统元素,实现文人趣味的自洽,“瓦山”则试图串联更加丰富的情节联系,更倾向将各具差异性的类型梳理成更宏大的叙事(图2)。通过一条步道联接客房、会议室、餐厅、酒吧等各个功能区,中间急速下降,又冲上屋顶,最终回到起点,使作品成为一种可以移动视点的“游观”建筑。

(二)视觉关联策略

对物象空间层次关系进行重叠式表现,是传统山水画散点透视的一种空间表现形式。通过视觉关联,人们在某一空间中对相邻一空间的视觉注意将空间在视觉上联系到了一起。通过空间分隔形成多层次的、连续空间体,是现代建筑对传统绘画景深控制演绎的重要手法。

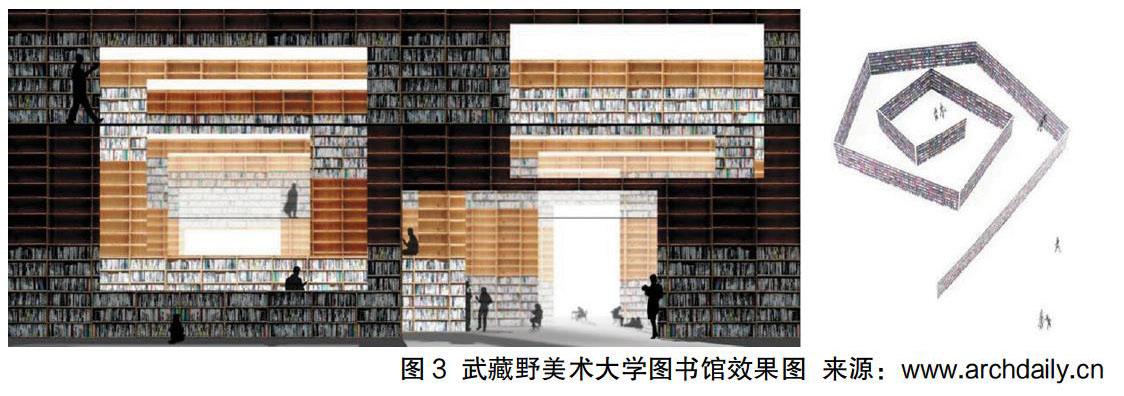

中国山水画中的景深空间在东京武藏野美术大学图书馆中得到了很好的阐释(图3)。为了加强景深,形成连绵不尽的空间,它主要采用了两种设计策略:首先是用一个螺旋形式分布的书架包围的空间,书架堆积到9米高度,成为建筑墙体,形成了图书森林般的壮观场面;然后书架墙体上开设无规则的洞口,错动式的洞口回避了焦点透视导致的空间渗透性弱的不足,最后在洞口之间设置漫游性质的交通组织穿越,将不同的时空体验联系在一起,使整个图书馆形成了具有“透明性”的“连绵不断”的景深空间。

四、结语

综上所述,中国画中的散点透视以“以大观小”“三远法”等观察方法为主要原理,在视点上是移动的,侧重于表现物象的神韵、意境及整幅画面的和谐统一。总结得出的“移动视点”“景深控制”策略分别对应路径和视觉两大方面。希望借助散点透视为建筑空间设计带来新的思路,为中国本土建筑的现代化提供新的参考。

参考文献:

[1]王志刚.谈绘画与空间透视[J].中国成人教育,2003(7).

[2]任丽芬.谈中国画散点透视中的哲学[J].大众文艺(理论),2009(4).

[3]戴一正,戚广平.“散点透视”对建筑空间衔接的启示[J].建筑与文化,2015(12).

[4]方杰.基于散点透视的空间营造研究[D].昆明理工大学,2014.

作者单位:

山东建筑大学