傣语ph、f的时空分布及其音位学启示*

章富刚 倪博洋2江西财经大学人文学院 江西 南昌 33003

2南开大学文学院 天津 300071

提要 文章考察了现代傣语各地域方言和社会方言ph、f分混的共时分布,以此推测其历史层次和发展过程,并用清代十三册“百夷译语”材料加以印证。时空分布的分析表明孟连及其周边傣语的“ph、f不分”是一种后起的社会方言变读现象,以此确定的音位不能直接用于历史音变分析,周耀文等为孟连傣语确立的ph音位宜修改为f。文章还进一步讨论了利用共时音位进行历史比较时需要注意的问题。

1 引言

周耀文和罗美珍(2001:25)对孟连傣语音系做出如下说明:“声母ph可以自由变读为f,f还没有从ph中分化出来成为与ph对立的音位”。这种情况存在于德宏方言孟耿土语大多数地区,如孟定、耿马、双江、镇康、澜沧等也是ph、f自由变读,而其他傣语方言ph、f都是独立音位(周耀文1983)。从行文看,周耀文等认为早期傣语只有*ph,而f则是后期从ph分化出来的,孟连傣语处于尚未分化完成的阶段,因此用ph记录音位。其假设的演变路径是:(早期傣语)*ph>(孟连及周边傣语)ph/f混读>(其他傣语)ph、f对立。曾晓渝(2014)依据该观点,考察发现明代丙种本“百夷译语”中“天”“雨”“火”“麂”等傣语词的注音汉字均为f声母汉字,于是推测“傣语里的ph>f音变早在明末17世纪初期已经发生”。但曾晓渝(2015)又发现上述几个词在清代《孟连译语》的注音汉字均反映为f声母,考虑到李方桂构拟的早期台语“雨”*f、“天”*v均为唇齿擦音,因此推测孟连傣语在清代之后发生了f>ph的音变,并指出“音变的方向性一般是重唇p(ph)变轻唇f,现代孟连傣语的f>ph则是特殊反例”。

曾晓渝先生注意到清代孟连傣语读唇齿音的f与李方桂原始台语*f、*v唇齿音构拟假设的一致性,但引用的现代孟连傣语只是周耀文和罗美珍的材料,而周耀文和罗美珍孟连傣语ph音位的设定却是依据傣语的f从ph中分化而来这一假设,因此“孟连傣语在清代之后发生f>ph”这一判断有其内在矛盾。此外,曾晓渝文中用来确定傣语f>ph音变的现代方言的例词,除了周耀文和罗美珍记录的孟连一个点外,其他点都是f。用他人音位记录来进行语音史构拟的研究在逻辑上尚有不周延之处:即音位是注重共时、人为归纳的系统,不同人的考虑不同,音位系统也有不同的归纳方式;而历史音变则既有音位的变化(Phonemic change),又有语音的变化(Phonetic change),两者都是清晰的一个音值变成另一个音值的过程。用注重共时、本质是“音类”的音位来探讨音值的演变,偶尔会出现问题。即以孟连来论,倘若另一位学者将ph与f归纳成音位f,那么曾晓渝文所指出的f>ph变化就不存在了。这样问题的焦点仍集中到孟连傣语ph、f音位归纳的问题上。由此来看,孟连所代表的傣语ph、f分混现象并不仅仅是一个音位归纳的小问题,而是一个关系着傣语语音史研究与傣语语音特征地理分布的重要“节点”,值得结合空间(现代方言点的分布)与时间(历史文献的记载)的二维材料进一步探讨。

2 现代傣语方言ph、f声母的读音类型

上文只提及孟连傣语的音系,要进行更精密的语音史追溯,还需要顾及其他方言点的语音情况。参考前人报告的材料,并结合我们的方言地理调查,现代傣语ph、f的读音有以下三种类型:①景洪、金平、元阳、武定、马关、元江、绿春、芒市的材料来自周耀文和罗美珍《傣语方言研究》;新平的材料来自邢公畹《红河上游傣雅语》;芒市芒市、瑞丽弄岛,隆阳潞江、腾冲五合、梁河遮岛、盈江新城、陇川章凤、云县大寨、临翔忙令、双江大文、耿马耿马、耿马孟定、昌宁湾甸、永德永康,勐遮、澜沧勐滨、景谷威远材料由章富刚于2016年7-8月、2017年7-8月、2019年7-8月调查所得;孟连娜允、孟连勐马的材料分别由章富刚、倪博洋于2017年8月调查所得。

A型:ph、f分立型。如景洪、马关、金平、元阳、绿春、元江、新平、武定、景谷、云县、临翔、双江、潞江、腾冲、梁河、盈江、陇川、芒市。

B型:部分词ph、f自由变读,部分词读f。如瑞丽。

C型:全部读f。如昌宁、永德、耿马、孟定、澜沧、孟连、勐马、勐遮。

以上三种类型在地图上的分布如下:

图1 现代傣语方言ph、f声母的读音类型分布图

举例如下,并列李方桂(1977)构拟的原始台语声类作为参照:

表1 傣语ph、f读音分混举例

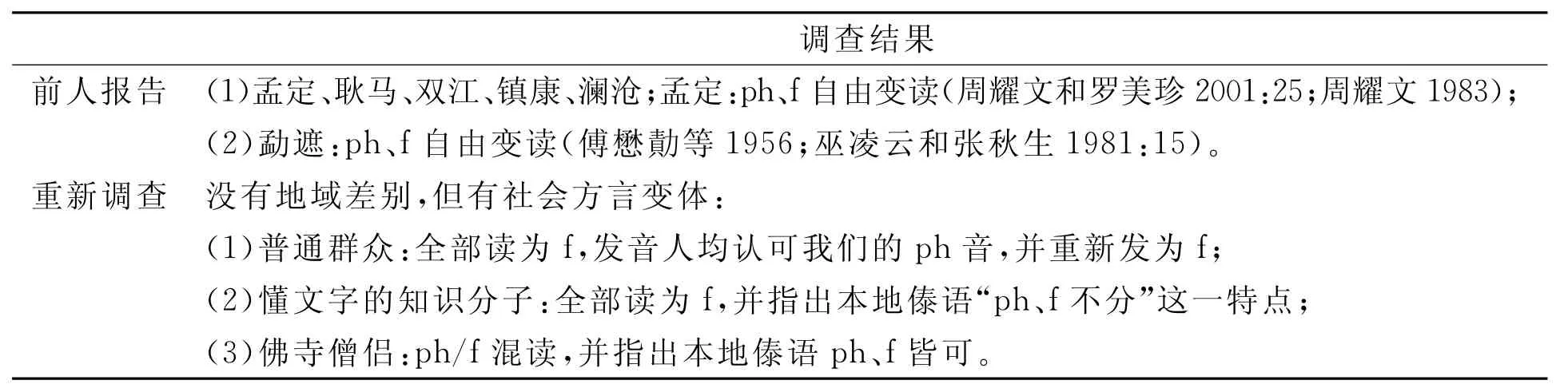

值得注意的是,C型地区我们所调查到的情况与前人并不一致,比较如下:

表2 C型地区的调查结果比较

利用各读音类型在共时的空间差异和社会变体可以研究时间上的演变,推测同一音类在同一或不同方言里不同音值的先后序列。学界已经指出,同一音类在不同地域的读音类型可以反映出该音类的历时音变过程。在三种类型中,A型是现代傣语方言中最常见的形式,应该属于最古老层次,理由有四:一是其分布最广泛,在四个方言区均有分布,符合历史语言学的从众规则(Majority wins)(Campbell 2008:131);而且从地理语言学视角看,A型正被昌宁—勐遮这一南北走向的纵线分割,这一纵线应该是内部的区域创新;二是如果认为A型的f从ph中分化而来,则很难找分化的条件;三是历史文献记载的支持,见下文;四是从B型来看,瑞丽傣语则表明其的确出现“重唇到轻唇”的演变。这种变读具有不平衡性,唯一的条件是其历史来源,即ph(<*ph、*phl/r等)类可以无条件自由变读为ph或f,但f(<*f、*v等)类只能读f,读ph是不可接受的。可以设想,ph类声母首先出现f的变读,形成ph、f有限混读的B型,接下来,说话者混淆了f类与ph~f中f的界限,于是进一步变为C型。ph>ph~f属于常见的“重唇变轻唇”,是一种常见音变,能得到类型学的支持,而这一变化导致两类音合并为f,这是音位变化中的“音位合并”(Merger)类型(Campbell 2008:20)。

前人对C型的说明均为“ph、f自由变读”,但就我们调查来看,ph~f自由变读只存在佛寺僧侣中。佛寺僧侣均接受过古典傣文的训练,并且大部分僧侣都有远赴西双版纳、缅甸、泰国等地佛学院学习的经历,存在正音意识,知道ph、f在“权威”傣(泰)语中是各自独立的音位。但由于本地方音的影响,他们读经书时,很难快速分辨ph和f,于是产生ph/f混读的现象,并反过来又影响口语。懂文字的傣族知识分子在发音时全部读为f,但他们知道自己不能分辨其他地区的ph、f,于是有“ph、f不分”的观念。②周耀文先生等于上世纪80年代初开展的傣语方言调查中,耿马的记音合作人是安明、尚孟(周耀文和罗美珍2001:399)。我们在耿马寻访到安明先生,经调查确认,其口语中只有f,ph是不存在的。他观念中的“本地ph、f不分”,意思其实是“应当区分ph、f,但我们这里无法分辨”。普通群众则全部都读为f,ph从不在实际言语中出现,我们所发的ph会被发音人视为f。傅懋勣等(1956)在西双版纳景洪傣语音位归纳过程中就发现,“在会文字的人的口语里,在一部分词上h和l是两个音位,在一部分词上h和l是自由变音;可是在不会文字的大众口语里,h和l在任何词上都是严格对立的两个音位,没有在一部分词上h和l自由变音的现象”。对于ph、f而言,应区分僧侣阶层与不识字的平民阶层存在的音系差异,辩证看待有正音意识人群的语音观念,共时音位的归纳最好以普通群众的实际语音为准。

总之,A型是傣语的早期格局,也与原始台语、其他亲属语言的表现一致。参考傅懋勣等上世纪五十年代的资料,“西双版纳自治州大部分地区傣语分ph、f,只有勐遮地区中青年存在自由变读,而老年人依然分ph、f”(傅懋勣等1956)。这是ph、f从分到不分的共时证据。不过我们暂未知道当时这种“自由变读”是否如瑞丽一样有条件。

以上是我们基于现代傣语地域方言和社会方言的今读类型所做的分析,下面结合清代“百夷译语”系列材料进一步开展考察。

3 傣语ph、f声类在清代“百夷译语”中的表现

学界注意到,“如果一个语言保有它早期的文字记录,也就是早期文献,那么以这些早期文献作依据,来补充或校正比较研究和内部拟测的不足,重建古语的成果就比较坚实可信了”(何大安1987:144)。就傣语来说,研究其近代音演变的一项重要文献材料就是断代明确、地域清晰的“百夷译语”。“百夷译语”是明清两代中央政府组织编纂的傣汉对照资料集,其中清代乾隆年间编纂的丁种本共十三册,《清实录》(第十四册,279页)记载了其成书过程:

(乾隆十六年十月)

云南巡抚爱必达奏:采集番字。镇远府之僰夷,普洱府之车里,东川府之猓罗,顺宁府之猛甸、猛麻,永昌府之耿马、镇康、潞江、芒市、猛卯、遮放、干崖、南甸、盏达、陇川、孟连、湾甸、猛猛等一十八种,内遮放与猛卯,盏达、陇川与南甸,猛猛与湾甸字体相同,分汇成书一十四本进呈。下部知之。乾隆十六年(1751年)“分汇成书一十四本”中除“东川府猓罗”外的十三册译语均记录傣语,现藏于北京故宫博物院图书馆(杨玉良1985)。云南巡抚爱必达所述“采集番字”任务均由各地土司完成,并冠以土司名称。“百夷译语”各册体例基本一致(每一词条均包含傣文、汉义、汉字注傣语读音三部分内容)、门类相似而词条数不同、所收词条也不完全一致。各册译语中,傣文书写流畅无误,注音用字也较为准确,且存在一批本地独有的方言特征词,故基本能反映清代各地傣语方言的语音面貌。

通过查阅《中国土司制度》(龚荫1992),结合我们的实地调查,可以确定乾隆时期编订各册“百夷译语”的土司的分布如表3所示。

表3 清代十三册“百夷译语”分布地域考察

(续上表)

在地图上的分布如图2所示。

图2 十三册“百夷译语”所对应土司分布图

我们可以将清代译语记载的傣语与现代当地傣语一一比照,观察其历史发展演变。这里我们重点关注湾甸、镇康、耿马、孟连四册,这四地恰好处于现代C型区域。

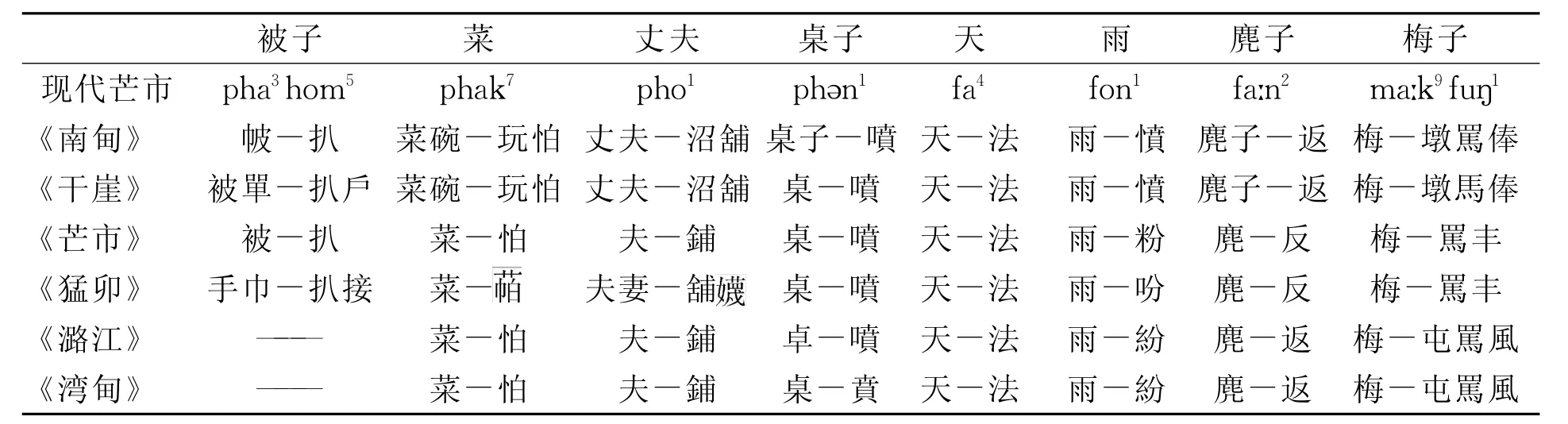

对各册词条整体考察的结果是,注音汉字所反映的清代“百夷译语”中的ph-、f-格局与现代傣语的A型完全一致,ph、f全部是独立的,举例如下,并列芒市傣语作为对照。

表4 清代“百夷译语”反映的傣语方言ph、f读音举例

(续上表)

③ 十三册译语中,《僰夷译语》以“敦孝弟以重人伦”等十六句七言乡规民约为内容,逐字翻译,单辟一种形式,其余十二册均按天文、地理、时令等门类编纂,收录基本词。

从表4来看,汉语对译傣语ph声母的都是滂母字(湾甸的“桌—賁”是一个特例),对应f声母的都是非组字,截然不紊。这样看来,现代傣语ph、f的各种分混情况应是乾隆时期之后发展起来的,这也与我们前文的推测一致。

4 傣文反映的语音状况及其解释

除了社会变体、本族人观念的影响,周耀文先生在确立孟连傣语音位时还考虑了历史来源,这体现在对傣文字母的考察上。德宏、保山、临沧通行的德宏老傣文体系中都只用一个字母(方体)/(圆体)表示ph、f,“从这一点可以说明傣文原来都不分重唇、轻唇,德宏重、轻之分是近代才形成的”(周耀文1983)。历史语言学家一般认为,书写形式能够反映早期语音面貌,并可用以构拟历史演变,因而甚至成为历史语言学中“最重要的数据”(the most important data)(Schendl 2003:12)。这样傣文反映的情况似乎就构成对我们立论的挑战。

表音文字保存古音的一个重要预设是文字与记录的语音是一对一的关系,在文字创制的初期不能存在以下三种情况:一字多音、多字一音、一字无音;若出现,则学界一般认为是后起音变造成。上述清代“百夷译语”材料中,除《车里译语》外的十二册译语的傣文均为德宏傣文体系,也都只有一种形式,但注音汉字表明其读音是ph、f有别的。实际上,由于书写体系并不完善,德宏老傣文方体、圆体都具有一符多音、一音多符、没有声调符号的特点(周耀文等1981),如一个字母(方体)/(圆体)可以表示-iu、-eu、-εu三种读音,某些声韵组合甚至有多达24种读音(刀安国1980:17),阅读者必须在拼读过程中依据上下文确定词的意思,进而选择相应的读音。德宏方言中ph、f有别的地区对于这种“一形多音”即需要依靠语境确定。解放后,国家对方体老傣文进行了改革,用表示ph,另造表示f,孟定傣族则在民间对圆体傣文进行了改革,用表示ph,另造表示f。

可见,老傣文ph、f不分是由于文字不完善导致,并不代表ph、f早先不分。这提醒我们,不是任何一种表音文字都可以直接用来研究语音史变化。对于共时音位与历时音变的设立与构拟,不能直接以傣文作证据。

5 傣语ph、f的分混与音位设立的思考

前文指出,傣语的ph、f声母经历了一个由对立而逐渐合流的历史过程,合流方向为ph>f,ph逐渐消失,故二音在自由变读上存在不平衡性。就孟连傣语音系来看,虽然设立ph音位,系统会因弥补了双唇音空格而更加整齐;但是从历时角度来看,这种做法虚构出了一个共时层不存在的音值ph,即我们在孟连实地调查中,对于普通群众而言,发音人统一发为f。而由于这一虚构,直接导致以此为基础的语音史构拟过于复杂。由此,傣语ph、f的分混提醒我们进一步思考如何设立音位这一重要问题。

赵元任(2002[1934])指出音位可以有多种设立方案,不过端木三(2019)在最近的研究中指出,音位分析可能存在一个最佳答案。这一观点提示我们,音位分析可能没有多种可能性,或者就某种研究需要来说没有多种可能性。端木三还是从共时角度着眼,没有提及历时因素。前文提及,语音演变分为音位性与非音位性两种,前者如近代官话中的m:

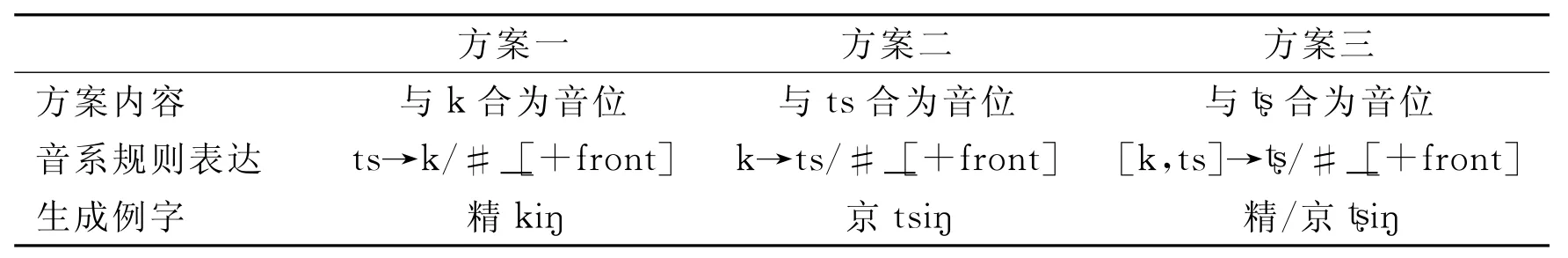

由于与n在音节首存在最小对比对,所以m>n是音位性的,可以视为音位变化中的“原始裂变”(primary split)(Campell 2008:25)。而非音位性的变化则如我们熟悉的汉语史上的“重唇变轻唇”:[+labial]→[+labiodental]/#_[+front][-front],与傣语的ph>f最大的不同是,“轻唇化”之前汉语没有f这个音素。因而只要其演变环境(三等非前元音)没有消失,汉语的f就始终与p互补分布。按照传统设立音位的观点,只有产生如普通话“爸”“发”这种最小对比对才可以认为f独立成音位。明确这一观点,再来看普通话的ʨ,过去学界有四种观点,分别与k、ts、合为一个音位,或者独立(何大安1987:49-51)。如果考虑到见精组历史音变,则前三种的历史分析如表5所示。

表5 见精组腭化分析表

这三种方案的问题是:首先,都掩盖了见精组腭化的结果是出现当时音系中不存在的新音值这一事实;其次,扭曲了语音史发展的真正面目,使见精组腭化合并的发展路径变成一个音类并入另一个音类。这样原本“见精组腭化”是非音位性变化,但在共时音位的归纳下,就成为“原始裂变”型的音位性变化。这就与孟连傣语的情况一样,由于共时音位设立的方式不同,导致语音史的面貌产生了一定的扭曲。而即便是对音位变体作详细的补充说明,也未必能在逻辑上圆满解决这一问题。正如瞿霭堂所言,即使连国际音标有时也“并不代表‘值’,只是代表‘类’”,而当学者将调查材料整理为音系系统后,我们在使用这种语言系统时甚至“常常见到的都是这种与音值相差甚远的音位”(瞿霭堂2013:66-67)。

我们认为,可以根据不同功用设置不同音位系统,即不同功用下,音位系统具有“最优解”。正如王洪君指出的,“在互补分布的羡余对立上升为对立分布之前,会有一个‘互为条件式互补’的阶段,在这一阶段旧有的羡余对立向主要对立转化。因此,以历史或方言比较为目的而归纳的音位,最好是将互为条件式互补的双方都单立音位”(王洪君2014:83)。表面上看不符合音位归纳的“经济原则”,但可能在进行历时描写时反而更精确,更简便。而在处理孟连傣语ph-/f-为代表的A/B混读式音位时,应该以发音人的实际发音为参照,记录语音时应该关注:1)所谓A/B式变读,究竟是同一个词在多次发音时既读成A又读成B,还是只读成A或B;是否只有一部分词既读成A又读成B,另一部分词只读成A或B。这些细节问题是过去语言调查较少提到的。2)如果多位发音人始终将资料记载的A/B交替形式读为A,则可能说明A是未来音变的方向,历史上发生过B>A的变化。3)如果变读只存在于部分词中,那么就要从历史上看这部分词的历史来源,是否与另外的词不同。即如l/n不分的成都方言,代表性的调查资料都设立的是n音位,但是19世纪末到20世纪初的两部罗马字注音著作,钟秀芝的《西蜀方言》与启尔德的《华西初级官话教程》都只记录了l。其参差在逻辑上就有三种可能性解释:1)误立音位;2)发生了l>n的演变;3)l/n混读,记音者各记其一。究竟如何则须进一步研究。

对于具有丰富历史文献的汉语,共时音位若设立不当也会对历时研究造成障碍;回到缺少历史资料的傣语,要攻克这种障碍则更加困难。除了本文提及的声母ph/f混读,还存在如声调舒促并调④西方学者记录侗台语声调时,往往以韵尾互补为条件将舒促合并为一个调,如Thomas(2008)。等。这些音位描写与语音演变的冲突问题(或者说应该如何协作),值得进一步思考。单就本文立论而言,则可以确定孟连傣语的音位应立为f,才能反映出ph>f的真实历史变化。

6 结语

过去的傣语研究认为孟连及其周边方言存在“ph、f自由变读”现象,但由此确立的ph音位在傣语历史语音演变的解释中出现了“(清代)f>(现代)ph”的特殊变化。根据对这一区域傣语的重新调查,普通群众和懂傣文知识分子的口语中只有f,ph从不在实际言语中出现;“ph、f不分”是傣族知识分子的一种观念认识,即“应当区分ph、f,但本地无法分辨”;真正的“ph、f不分”体现在一些佛教僧侣的口语和观念中。结合现代傣语方言ph、f声母读音类型的分析,以及与清代“百夷译语”材料所反映历史方言的比较,孟连及其周边区域的这种特点是晚近发展起来的。前人的“f还没有从ph中分化出来成为与ph对立的音位”的观点,既有德宏老傣文ph字母“一符多音”的影响,也有汉语传统音韵学“古无轻唇音”观念的影响。从设立音位的角度看,过去认为环境互补与语音近似即可归并为同一音位的观点需要重新思考,音位设立既有多重性,也有“唯一解”,针对不同研究目的可以设置不同的音位系统。本文认为,孟连傣语的“ph、f自由变读”应当修改为“只确立一个f音位”。