游戏的人:从游戏广场[1]到“新巴比伦”[2]

朱渊

孙磊磊

“游戏不是一个简单的生理现象,而是一个文化现象。”[3]

——约翰·赫伊津哈(Johan H. Huizinga),《游戏的人》(Homo Ludens)

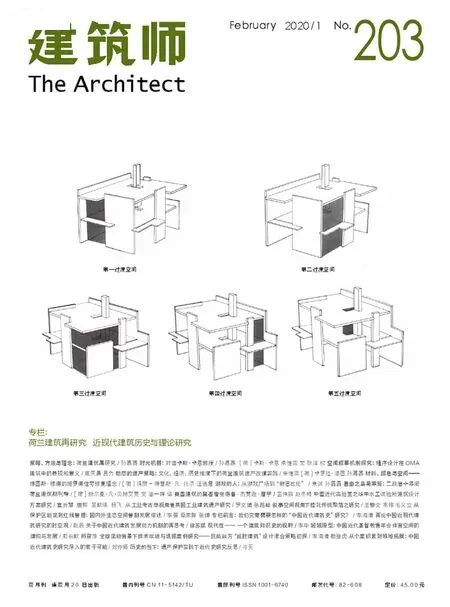

1987 年,荷兰的斯特德利克(Stedelijk)博物馆组织举办了著名建筑师阿尔多·凡·艾克主题为“游戏广场”的展览。凡·艾克妻子汉妮·凡·艾克(Hannie van Eyck)受访时谈道:“这是个很好的主意,而且展览放在这里而不是放在建筑博物馆,很有意义。”[4]可见,游戏,在成为凡·艾克大部分设计时间重要工作的同时,也逐渐成为他对于设计(城市、建筑或艺术)的一种态度。这在建筑与艺术之间产生了不同程度的影响。从1947 年建造第一个游戏广场——柏特曼游戏广场(Bertelmanplein)到1978 年,阿姆斯特丹留下了凡·艾克800 多个游戏广场(图1)。[5]游戏引发的场所革命,成为阿姆斯特丹城市空间发展中的重要印记。

图1:1961年阿姆斯特丹游戏场地分布示意

1956 年,康斯坦特·尼乌文赫伊斯(Constant Nieuwenbuys)在意大利小镇阿尔巴(Alba)召开的第一届世界自由艺术大会(1stworld congress of free artists)上,受 到 居 伊· 德 波(Guy Debord)关于“总体城市”(unitary urbanism)[6]的启发,开始酝酿对“新巴比伦”(New Babylon)的思考。作为凡·艾克的挚友,康斯坦特在其擅长的艺术领域主动与建筑融合,希望以另一种游戏的概念融入“新巴比伦”[7]构想。他以“伟大的游戏将要来临”(the great game to come)的宣言,阐明了“新巴比伦”对于未来城市的重要意义。

于是,游戏在成为凡·艾克和康斯坦特共同话题的同时,艺术与建筑、现实与理想以及理论与实践的对话,成为现代主义在荷兰发展中值得关注的重要特点之一。而正是这种具有共同理念下的主动交互,恰可促使我们在凡·艾克诞辰100 周年之际,以一种新的视角,进一步审视荷兰现代建筑发展重要特征。本文将聚焦于凡·艾克和康斯坦特设计中的游戏特性,进一步分析荷兰建筑设计的发展与艺术之间的关联特性。

一、游戏-建筑和艺术:凡·艾克遇见康斯坦特

1947 年,凡· 艾 克 与 康 斯 坦 特 相遇。作为与荷兰De 8(阿姆斯特丹小组)、Opbouw(鹿特丹小组)紧密关联的建筑师,天生具有艺术才华的凡·艾克[8]将先后作为CoBra[9](欧洲先锋派小组)和SI(情境国际主义)成员的艺术家康斯坦特带入了建筑学领域,并使其艺术的灵感在此产生了更多的交集。凡·艾克为康斯坦特推荐的建筑书籍,使得康斯坦特的关注点逐渐从绘画转向对城市与建筑的思考。1952年他们在斯特德利克博物馆的展览“人与建筑”(Mens en Huis)[10]成功合作,强调了在极简、抽象、手工和色彩的不同维度对动态空间的体验特性。这正及时响应了1951 年在英国霍兹登(Hoddeston)举办的主题为“综合艺术”(Synthesis of the Arts)的展览。作为CIAM8 的“都市核心”(core of the city)会议的平行展,该展览召唤着艺术家从个体的感知中走出来,与社会、空间融合。其间,建筑与艺术、前卫与在地、视像与建造、概念与实践之间,以一种友好的方式,相互交互、转化、批判,而最终以各自的坚持,产生对未来的共同追求。不难看出,建筑与艺术,在一种轻松而开放的环境中,成为可以不断交互碰撞的开放体系。这在荷兰的风格派(De Stijl)发展中得到了充分体现。绘画、雕塑、家具、建筑等,成为可以相互对话的媒介。而康斯坦特的革新(liberation)理念,即在此基础上寻求各种领域结合中与人相关联的体系突破,并希望通过一种对游戏的思考,考察其对未来城市发展的重要开启。

1960—1961 年,凡· 艾克、康斯坦特联手获得赛肯奖(Sikkens,Prize)。然而,凡·艾克在讲演中认为,虽然他与康斯坦特合作紧密,却指向不同的方向。康斯坦特是新巴比伦主义者,经历着世界上很少会发生的事情,在强调艺术与建筑之间的结合中开拓了广泛的全新领域。没有他的研究,许多事情将不会改变。而凡·艾克自己则在日常的建筑和场所的创作中,与艺术结合,以一种结构性的方式,探索在真实的场所中各种可能性。他在对康斯坦特的“新巴比伦”(1956—1974 年)的讨论中提道:“他(康斯坦特)思考的是乌托邦,而我不是,……他将他的智慧与创造力融入了一个整体概念之中,但我从未有过这样的整体概念,所以,我欣赏这个概念……”阿姆斯特丹的儿童游戏场地实践即强有力地证明了他的另一种对于城市生活、社会发展的实践立场。可见,他们从不同的维度,尝试在一种非正式的秩序和结构中,建构全新的城市肌理与模式。当凡·艾克以微观的视角,在孤儿院中以游戏的方式建立一种结构与游戏空间之间的对应性,康斯坦特则从一种宏观的城市维度,试图建立其游戏秩序引导下的城市模型。脱离地面的整体巨构城市“新巴比伦”和一个个零散而自由生长的阿姆斯特丹游戏场地(图1),仿佛从两个极端维度探索着游戏作为一种文化和城市现象的鲜明态度,以及在各种限制、自由、虚拟、现实之间,形成的对于当下社会发展的反思与尝试。凡·艾克的游戏广场,从一种城市修补的维度,以孩童行为的介入,不断在城市空间复兴、孩童关爱与人居活力塑造之间,编织一个不断生成的城市网络;而康斯坦特则在一种脱离“地面”的全新系统的建造中,尝试城市系统的全新建构,让新与旧之间产生并置与差异,以一种乌托邦的理想,试图为未来创造具有启示性的城市发展途径。这种集中而矛盾的碰撞下的创造,形成了对于一系列特定秩序的思考。游戏产生的规则、结构以及城市与艺术的结合,成为以康斯坦特为代表的艺术家和凡·艾克等一批建筑师探索相互之间融通机会的共同话题。

当然,对于“新巴比伦”来说,康斯坦特认为这不是一个艺术的乌托邦,而是一个面对实际建造的未来城市。康斯坦特在情境主义国际(SI)的会议中谈道:“艺术家应合理地利用光线、声音、行为等影响周边的环境……而艺术与人类居住的结合,将在技术的推进中,进一步在视觉、语言和心理中,产生全新的‘整体城市’(unitary urbanism)。”[11]可见,康斯坦特在“新巴比伦”中的“游戏”意图,形成了对于现实与虚拟、未来与当下并置下的,以高技建构作为媒介面向真实生活的基本途径。这将在视觉、听觉、味觉以及色彩的交互中,激发视觉感知下的秩序建立。

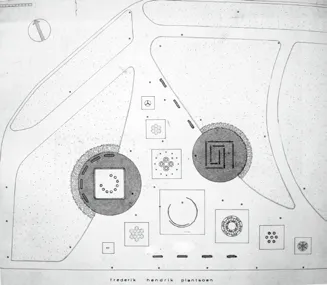

图2:1966年绘画作品“游戏的人”(Homo ludens)

1966 年,他在 “游戏的人”影响下以强烈的线条创作了同名绘画作品“游戏的人”(Homo ludens)(图2),其中融入了对空间与行为、艺术与建造、社会与政治、清晰与迷宫、建造与结构之间的思考。在此,游戏作为一种对于本能的释放,形成了康斯坦特对“新巴比伦”构想的基本态度。他认为,“新巴比伦”不是一个在技术建造视角下的艺术品,而是面对人类未来真实生活的思考,一种脱离了一切贫穷而痛苦的游戏世界。虽然世界的形式未知,但在“新巴比伦”中生活的人,在成为自我设计师的同时,作为一种具有全新生活方式的半游戏状态的人,探索着未来的世界。马克· 维格利(Mark Wigley)认为,生活在其中的人们,不仅是使用者,还是探索者和设计师,开放的城市结构使每个居住者的设计师找寻在不破坏原有体系中建立自由生活的途径。

当然,康斯坦特和凡·艾克之间的碰撞并非偶然,现代主义初期,荷兰的艺术家和建筑师之间紧密联系,各自思考城市未来和当下发展之间的紧密关联。当时的“新 表 现 同 盟”(Liga Nieuw Beelden)[12],成为荷兰艺术家和建筑师充分交流的平台。如,康斯坦特、凡· 艾克与CoBra 艺术家斯蒂芬· 吉尔伯特(Stephen Gilbert)、建筑师凡· 杜斯伯格(Van Doesburg)和 凡·埃斯特伦(Van Eesteren)的交流合作,在风格派的影响下,形成对色彩与空间的聚焦; 查尔斯· 卡斯滕(Charles Karsten)(De 8 的成员)则在这种相互影响下,从一名建筑师最终转为雕塑家;此外,建筑师马特· 斯坦(Mart Stam)、雅各布· 巴克 玛(Jacob Bakema)、 凡· 登 布 鲁 克(J.H.van den Broek)与结构主义艺术家瑙鲁· 加博(Naum Gabo)等,在多次的讨论中逐渐稳固了艺术与建筑之间的平衡;而康斯坦特在和艺术家尼古拉斯·舒弗尔(Nicolas Schoffe)以及斯蒂芬· 吉尔伯特的合作中,试图找寻一种未来城市“空间动态”(Spatiodynamism)的弹性空间结构,足以承载各种功能空间,由此预示着未来城市发展的无限可能。

图3:康斯坦特作品《大黄片区》(large yellow sector)

二、游戏-氛围:约束的自由

赫伊津哈认为游戏是一种封闭性的活动。游戏在特定的空间中,暂时脱离了生活的具体现实,形成一种短暂的规定性与秩序,而这种规定性,又以一种开放的自由度,释放了基于场地、参与者以及规则的限制,并期待在不断的发展中,找寻超越传统认知下的多元属性。可见,这里讨论的封闭,更是一种对自由的渴望、激发与呈现。

“新巴比伦”建立了新的城市蓝图和人类生活方式。“第一届自由艺术家世界大会”会议中提到的基于“氛围建构”的“整体城市”,成为康斯坦特在 “心理地图”(psychogeography)、“环境、行为和建筑建构”基础上建造“新巴比伦”的基本前提。这可视为未来城市建构的物质载体和技术手段,并由此形成游戏引导下“氛围”营造的开始。这种游历带来的人居状态,将在未来城市形态的创建中,激发全新生活空间中体系建构的可能。

凡·艾克和康斯坦特均试图从一种规定性的体系中,基于各自维度找寻自由氛围的意义。“新巴比伦”的巨构从城市基础设施的重塑,展现了巨大的物质结构基础上的空间诉求。这是一种试图摆脱和释放地面而再造地平面的强烈驱动(图3)。他希望将过去与未来形成共时的并置,在空间得以释放的基础上,充分利用原本未加有效利用的维度,重新思考城市的意义。而这种城市的主要架构建立在一种相对封闭而稳定的秩序中,为新的生活提供了充分的机会与自由,由此引发各种多维度、空间化并行的生活方式的可能。而凡·艾克则在批判笛卡尔体系和功能区划的基础上,建立了另一种扁平、无中心而具有一定开放性的结构体系,这种体系的建立,充分融入了对于日常而细微的氛围的营造,相比较“新巴比伦”的在 建筑科学叙事中飘移的逻辑,凡·艾克的游戏广场在一种无尽的空间连续中,以儿童的视角进行游戏行为的空间转译。这是一种不断被更新和修复的动态系统,在不经意的探索中,寻求约束环境下的自主意识。

因此,“新巴比伦”成为一个“中间”城市,即一种脱离城市的空中独立体系,可以自由生长和自动修复。而这种悬浮的“人工景观”则激发全新的城市模式和人类的行为可能。这个“立体的游戏场”[13]和凡· 艾克的游戏广场相比,在成为一种面向未来的完整体系的同时,也基于城市具体问题,形成对城市“空隙”修补中差异化的活力再现。在此,游戏成为可以进一步面向未来自由探索的媒介;成为进一步诠释生活规训的载体;也成为可以反思城市复杂而矛盾问题的始端。

在此,康斯坦特和凡·艾克均试图建立一种“游戏中的文化”(culture in play)氛围,以此理解游戏对于自由和开放的态度,并体现游戏在日常理解中可以进行文化建构的可能。游戏,在成为一种具有自在逻辑、具体想象和驱动体验特点的同时,超越了人的本能而根植于不同的文化中。这种不同文化中的游戏意义,预示了某种规则下的自由属性所能构建全新体系的基本动力。这是一种日常的力量,是在严谨而正式的体系中无法获取的自由力量。

三、游戏-秩序:弱(强)结构

在康斯坦特“游戏的人”绘画中呈现的“新巴比伦”体验(图4),从超越现实空间结构中,强化了在与历史、文化对话中,空间结构逐渐脱离于传统城市的独立呈现(图5),并试图以一种宏大叙事的强结构,找寻未来的城市意义。康斯坦特在对欧洲多个城市进行多样的“新巴比伦”尝试中,一边探索一种悬浮在传统城市上空的、全新建构的城市体系与既有肌理之间的缝合关系,试图形成一种相互之间多维叠加的有机体系(图5),一边在其自身建构的体系中,以一种开放、探索而流动的空间塑造,试图创造一种区别于传统的城市架构模式,以此激发新的城市生活的开始。作为他的挚友,凡·艾克在相信他激进的“新巴比伦”的同时,则以另一种退让的方式进行细微观察,并着重将精力置于小型而日常的场地思考。在一个个零散的游戏场地设计中,他不仅致力于儿童游戏特征的呈现,更为重要的是,在一种对城市碎片空间的重新审视中,找寻其局部更新和整体系统重构的关联可能。他在一种动态的游戏场所的编织中,不断建立阿姆斯特丹城市主结构体系下的另一种隐形结构。而这种基于碎片重组的结构,仿佛是另一种弱结构“新巴比伦”的再造,形成了支撑人们日常行为与空间重塑的朴素需求(图6、图7),这种生活体验下的空间再造,和整体碎片化的空间织布,让一种潜在的日常系统,成为引入具体化游戏的城市体系的再现。恰恰是这种质朴的意义,在与康斯坦特的艺术碰撞与差异化的探索中,形成并呈现了另一种日常的艺术秩序与节奏。

图4:“新巴比伦”中“游戏的人”的体验

图5:阿姆斯特丹的“新巴比伦”,与此类似,康斯坦特塑造了巴黎等不同城市的“新巴比伦”

凡·艾克的第一个游戏场地与列斐伏尔的《日常生活批判》同样诞生于1947 年。他们不约而同地对于城市的日常生活和日常城市空间的建构产生了强烈的兴趣,这也是战后大量设计者和理论家不断反思和深度研究的重要话题。游戏广场,在一种有意识的推动下成为可以自我调节的场所,见缝插针地填补城市空隙中的各种碎片、扭曲和失衡。而这种针对实现多样性的“粗糙”修补,最终以800 多个更新的城市碎片广场,织布了一种强有力的城市“弱”结构,在无处不在的场地中,建立了别样的场所意义。列斐伏尔认为,在城市发展中,各种匿名的全新空间逐渐产生。凡·艾克的游戏场地即针对这些匿名空间,以一种严肃的游戏视角,在全新系统的动态更新的基础上,建立了另一种可以不断生长、自下而上从而自我循环的“肮脏现实”[14]体系,并努力从孩童的视角出发,挖掘源于日常细节的系统意义。同为可以生长的结构体系,“新巴比伦”以一种乌托邦式的巨构生长,提出其对于不同城市体系共存的并置可能,并创造了另一种全然不同的生活模式。它以一种宏大叙事的日常视角,逐步展现了可以被替代的全新日常。可见,两种系统,一种是在系统结构中的全新塑造,一种是针灸点穴的本性回归。同为结构的建构,游戏广场的弱结构,在一种群集的基础上,成为一种区别于“新巴比伦”的强结构。在此,弱结构引导下强结构的建立,使得宏大叙事的表象巨构和隐性系统的巨构的梳理,让未来的城市呈现不同层级的日常意义。表层与深层的日常意义在开放的层级化并置中,以艺术的试验性视角引发超越传统而保持适度的实践可能。

图6:凡·艾克在阿姆斯特丹的雅当区(Jardaan)的游戏场地的设计,相互关联,形成了一个非中心化的潜在网络

图7:阿姆斯特丹街道的游戏广场改造

可见,结构作为一种系统化的起点,无论源于传统或日常的隐性浸润,还是反思理想乌托邦的显性表达,均可基于游戏本体的基本行为特性和游戏自在的规律性,探索未来城市的空间、物质、文化等结构之间的重构意义。凡·艾克的游戏场地,星云棋布地形成散点情境,并以城市原有结构为底,赋予另一种开放结构。它们在偶然、边缘、中心等不同属性的聚集下,编织了与传统体系相互补充的“星座”般的系统。犹如蒙德里安的画作,游戏广场以一种反中心和反经典的体系,形成了在城市的裂缝和间隙中,多重肌理的不断叠加,并见缝插针地以看似弱化的方式,形成另一种内在的“强”结构。一种根植于场所而又超越了时间与场地的内在秩序。

“建筑是一个小的城市,城市是一个大的建筑。”凡·艾克试图表明一种认知世界的全新坐标。从艺术和建筑结合的“新巴比伦”,到微观碎片化游戏场地,一种是独立而自治的巨型实践,一种则是微系统蔓延带来的显性、视觉化、技术性而网络化自治的独立结构;一种是脱离了原有社会属性建立的另一种生活模式和乌托邦前景,另一种则是隐性的、细节的、针对日常生活的、针灸式的判断和思考。

蔓延在不同城市上空的“新巴比伦”,让未来城市相对于传统历史,成为一种可以被不断延展的城市间层,从而产生进一步探索的可能。众多的空间,被预留为一种可以进行社会交往和游戏的空间,而“游戏的人”,则成为城市结构中的重要组成。这种动态的结构引导,在游历中以固定和暂时居所的方式,自我建立“家”的状态,从而让结构逐步具体化而稳固。因此,游戏中所有攀爬、探索、自由而暂时的限定,成为“新巴比伦”空间生成的重要因素之一。而正常的楼板柱结构,在全新的空间游历和与传统城市的并置中,仿佛游戏的道具被进一步地开发与重构,呈现出全新的气象(图7)。同样,这种自我秩序的建立,在凡·艾克的游戏场地中,则以适度的空间预留,引发儿童活动的多样迸发,由此建立另一种城市环境中的微观秩序。

四、游戏-场所:空无/色彩

场所,区别于空间、场地、场合,一直是凡·艾克关注的重要话题。自下而上的日常美学、弹性的动态空间,以及色彩与空间的结合,使得凡· 艾克将“场所”意图在空间中得以进一步体现。而这种色彩的介入,也从一个特定的视角,形成了对一种“空”的填补策略。

在萨特存在主义的影响下,凡·艾克对于空间与场所的讨论融入了对 “空无”(nothingness)和“存在”(being)之间的关联思考。这种对于“空”的理解,不仅存在于一种城市活力和场所的缺失,更在于对城市修补对象的重要视角与对象的重要引导。这里,或可找寻城市中不同层级系统、对象和人进行有效对接的重要媒介,或可理解为一种始于“空地”(tabula rasa)策略的对于城市活力和人性化的重要开端。游戏广场中的策略,在对权威、自上而下和宏大叙事批判的基础上,以一种微妙的敏感度,强调了对“空间”场所意义的重要思考。这种普通的、日常的、容易忽略而普遍存在的大都市边缘和空隙,成为可以进一步场所化、非中心化、令生活重现的重要媒介。这是一种具体化、对应性、微小而具有自组织规律和学习生长的循环系统,一种中间灰度的空间。他试图从一种非正规和简单的粗陋中找寻“空”(void)的内在意义。在1953 年的TEAM 10 会议上,凡·艾克不断阐述居住与艺术之间的关系,并着力讨论空地中“无限弹力”(unlimited elasticity)带来的多义潜力。城市空地在成为个体更新对象的同时,成为建立城市实体与虚体的关联节奏的要点。对于游戏场地的思考,通过具体化游戏行为的介入,进行城市“填空”,从而不断建立“空”的场所意义。最终,艺术与建筑的结合,落实于铺地、器械、游戏空间以及儿童探索等各种具体的诉求之中(图8)。

此外,凡·艾克在与康斯坦特、蒙德里安等艺术家的密切交往中,尝试以“空间色彩主义”(spatial colorosm)为主题,探索色彩与空间的关联可能。艺术与建筑之间逻辑的相互转译,成为场所营造的重要出发点。游戏场地和“新巴比伦”(图9),均充分体现了在色彩、结构、拼贴等相互结合下的三维呈现。“蓝紫屋”(blue-purple room)(图10)则是他们的合作中对于色彩-空间的重要尝试性探索之一。他们通过蓝色和紫色,强调了色彩与形式、空间之间的关系。这也正是在凡·艾克主编的《论坛》(Forum)杂志中不断讨论的具体内容。这在康斯坦特与建筑师[如里特维德(Rietveld)]普遍讨论的“空间色彩主义”中不断体现着空间与色彩之间的紧密关系,由此形成对于“居住理念”(idea for living)的探索方向,以此尝试在艺术与建筑中,找寻一种可以自治的潜在机制。这在康斯坦特与凡·艾克合作的展览“人与建筑”中,试图以极少主义、简约和抽象的理解,进入对空间的思考。而这些对色彩的关注,聚焦于孩童的游戏,体现出色彩空间的感知意义。

图8:游戏的空间被进一步地开发与重构

图9:1949年凡·艾克的游戏场地

同时作为“新表现同盟”的成员,康斯坦特与里特维德等艺术家与建筑师在相互之间的合作和碰撞中,仿佛游离于“艺术与城市”之间的人,以一种游戏和休闲的姿态,思考在雕塑、建筑和生活之间对话的可能。在E55 展览中,各种金属的碎片雕塑和彩色塑料玻璃等,融入对建筑化艺术品“新巴比伦”的设计建造。这仿佛尝试在一种新的“日常形式”[15]中,探索城市的全新意义。与此同时,凡·艾克以及他的学生布洛姆(Piet Blom),在结构主义以及蒙德里安和CoBra 成员[16]的影响下,面向未来城市和建筑探索另一种艺术与理性结合下的构型意义,这与“新巴比伦”的“空间动态”(Spatiodynamism)相似,在看似无序的结构中,找寻“游戏”中具有弹性的基本秩序,由此质疑和探索城市发展的特殊意义。

图10:“蓝紫屋”(blue-purple room)展览

五、游戏-内外:迷宫的清晰

马克·维格利认为,乌托邦是一种脱离时间与场所的视角,康斯坦特虽然不认为“新巴比伦”是一种乌托邦,但其脱离于现实而外生的游戏化城市空间系统,以一种独立的秩序,并置于广场、绿地、传统城市之上,形成了一个理想的自治体系。这种体系在纵横交织的外部线性秩序中,以“游戏的人”的塑造,基于城市和建筑体系的结合,探索看似模糊混乱,却意图明确的整体秩序。这如同凡·艾克不断提及在城市中“迷宫般清晰”的体验,他将其融入游戏广场的思考,试图在一个具有外在秩序的场所中,强化内在空间的未知而多序的趣味性和活力,一种可以被转化和多义使用的空间机会。

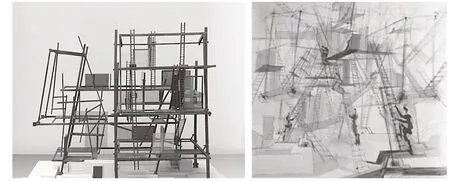

1955 年,居 伊· 德 波 提 出 传 统 城市地图可以在心理地图辨析的基础上被重秩,而这种结构在其“心智地图”(psychogeographique)的阐释中,直接影响了“新巴比伦”的空间与形态秩序。这在凡·艾克的游戏场地中,也得到了很好的印证。巴黎的拼贴、重叠和重秩,与游戏场地在阿姆斯特丹的缝隙式填充,仿佛以相似的理念,思考传统城市的发展策略,并以一种“心智地图” 游历般的探索,影响着“新巴比伦”未完结构的逐渐完善。康斯坦特建立的迷宫,暗含了一种秩序建立的始端。无论是“新巴比伦”或是“阶梯迷宫”(ladderlabyrint)(图11),“新巴比伦”在城市碎片化整合的基础上,特别是在“米德尔萨克斯历史地图上的新巴比伦”(New Babylon on Historical Map of Middlesex)的拼贴(图12)中形成了另一个城市图景,即一种田园生活与喧闹都市、历史与现代并置的生活场景。而“梯级迷宫”的作品中,楼板与楼板之间的楼梯,传递了动态迷宫式的空间探索,并在光线、色彩、温度等要素的控制下,呈现给读者可以重塑生活与世界的潜在可能。

图11:“阶梯迷宫”(ladderlabyrint)草图和模型

图12:与米德尔塞克斯历史地图拼贴下的新巴比伦

从某种程度上讲,“新巴比伦”可视为一个迷宫的城市,其承载了“半完成”的整体结构中一种“游牧”(nomadic)般的心智开启,并试图让人们在自我体验的认知中,以不断增加而即时的自我设计,完善可以被不断解读的“动态迷宫”一样的整体城市体系。因此,“新巴比伦”对于未来城市的意义,不仅在于一种脱离于现世的自我建构,更在于其未完成的、开放状态的引导性探索。这种未完成的结构,在点对点的直接道路中,以“迂回”的体验方式展开,即:看见,但不能直接到达,却以另一种路径引导全新的空间路径。在此,康斯坦特拒绝着重分辨设计、建筑、空间与欲望、心理、生活之间的直接关联,而是在面向未来的体系中,引导全新城市生活游戏般的开放性探索。这种塑造游戏的人和激发游戏场地的最终模型,在不断畅想以人为核心的空间意图的同时,其真实、虚拟、物质或抽象的空间引导,以一种自由、开放、自主而动态的方式,产生明确而清晰的意图,并在未知而不断变化的空间蔓延。

康斯坦特希望尽量在功能主义和建筑装饰之后避免空虚中的迷失。他不断重申自己在远离毫无艺术角色的机械功能主义的同时,不会痴迷与机械主义对立的艺术运动,而是希望在相互之间寻求自我实现的空间。这如同凡·艾克在游戏广场的设计中,一边表达对于城市的深度诉求,一边在城市可识别的环境中,以16 世纪大量在荷兰绘画、印刷品和家具中体现的日常主题“儿童游戏”,阐述一种特殊的文化青睐带来的对于城市和环境的轻松氛围。因此,这种对于体系化与艺术化结合氛围的营造,成为一种开放和未知体系预留中面向未来的憧憬与理想图景。

六、超越游戏

赫伊津哈认为,游戏早于文化出现。[17]因此,从与人类关系最本源而紧密的游戏出发,重新审视建筑与艺术、日常与乌托邦、开放与约束之间面向未来的城市与生活的意义,将有助于我们重新思考和发现荷兰现代主义时期,艺术与建筑学发生有趣的碰撞之时,游戏作为一种思维的视窗,逐渐成为“另一种”空间呈现的内生动力。按照康斯坦特的理解,“新巴比伦”不是一个建筑,而是一个理念、一个纲领。那么,以游戏路径逐渐建构未来体系的过程,使得缤纷色彩、碎片日常、迷宫游戏等日常词汇,成为可以在城市建造中得以解释和纲领性延续的起点。

沉浸于游戏广场的凡·艾克和把玩“新巴比伦”的康斯坦特,在游戏中找到了共鸣。而他们从各自不同的创造性体验中,在城市(真实)和模型(虚拟)中,建构了各自的游戏“巴比伦”。

注释

[1]指阿尔多·凡·艾克在阿姆斯特丹留下的各种游戏广场。

[2]指康斯坦特创造面向未来总体城市的模型。

[3]原 文 为:play is to be understood here not as a biological phenomenon but as a cultural phenomenon.

[4] Liane Lefaivre,Ingeborg de Roode. Aldo van Eyck,the playgrounds and the city[M].Rotterdam:Stedelijk Museum Amsterdam NAI Publisher,2002.

[5]其中有200多个是专项定制的游戏场地,而其他的游戏场地,基本根据这200多个场地进行学习发展,广义上说,所有这些游戏场地均与这200多个原型有极大关联。

[6]1956 年,康 斯 坦 特 与 眼 镜 蛇(Cobra)成 员 爱舍·乔恩(Asger Jorn)和画家皮诺特·加里奇奥(Pinot Gallizio)成立的“包豪斯印象国际运动”(international Movement for an imaginist Bauhaus)组 织 本 次会议,参与成员还有“国际字母主义”(Lettrist international,1952年成立)成员,如后来的SI 核心成员居伊·德波(Guy Debord),作为反对“功能主义”的宣言,居伊·德波以“建造的氛围”(construction of atmosphere)为基础,让“国际字母主义”成员吉尔·沃尔曼(Gil Wolman)提出了“整体都市主义”(unitary Urbanism)的概念。参见:Wigley Mark. Constant’s New Babylon:the Hyper-Architecture of Design[M]. Rotterdam,010 Publishers,1998:14.

[7]“新巴比伦”是康斯坦特近15年期间所追求的对于“城市情境”的城市研究,是基于“情境主义国际”对于城市研究基础上的一种接近设计和物质呈现的作品。大约在20 世纪60 年代,他将古巴比伦与当代城市进行比较研究,将寓意为“神之门”的巴比伦,用于他对于理想城市的追求,强化建筑与艺术之间的完美结合,以此建构基于日常生活情境的城市模型。

[8] 1940 年,于苏黎世联邦理工学院毕业后回到荷兰的凡·艾克,大量时间和艺术家在一起,并策划了多起艺术展览,在艺术与建筑之间找寻相互融通的重要性。

[9]眼镜蛇团体“CoBra”(1949—1952),欧洲先锋派小组,是哥本哈根(Copenhagen)、布鲁塞尔(Brussel)和阿姆斯特丹(Amsterdam)的缩写组合。该小组由卡雷尔·阿佩尔(Karel Appel),康斯坦特,柯奈尔(Guillaume Corneille),克里斯蒂·多托蒙(Christian Dotremont),爱舍·乔恩,和约瑟夫·诺里特(Joseph Noiret)于1948 年11月8日 在 巴 黎 圣 母 院(Notre-Dame)咖啡馆成立。他们在批判超现实主义的同时,对现代主义与马克思主义有所关注。

[10] 1952年11月在阿姆斯特丹市立博物馆开幕

[11]引自1958 年康斯坦特写给SI的信。

[12] League for New Representation,1954.

[13] Wigley Mark. Constant’s New Babylon:the Hyper-Architecture of Design[M]. Rotterdam,010 Publishers,1998:13.

[14]雅克布的肮脏现实主义。

[15]胡塞尔提出生活世界、生活形式等概念。

[16]荷兰的“试验小组”(Experimentele Group)成员包括康斯坦特,画家卡雷尔·阿佩尔(Karel Appel),和柯奈尔等

[17] PLAY is older than culture. HOMO LUDENS A STUDY OF THE PLAY-ELEMENT IN CULTURE,J. HUIZINGA