水电技术在中国的引介及早期水电开发

郑晓光

(泉州师范学院 马克思主义学院,福建 泉州 362000)

清末民初,实业救国的思潮兴起,工业要发展电力必需先行,面对国外刚刚兴起的水电技术中国人持何种态度?哪些人最先开始传播水电知识?早期水电开发情况如何?有关这些问题学界至今尚未有专文述及。为此,本文拟依据20世纪初期的报刊杂志等文献资料,对中国早期水电事业的发展进行探讨。

一、早期专业人士对水电的引介及开发设想

19世纪70年代末80年代初,世界上便出现第一座水电站①世界上何时何地出现第一座水电站尚有争议,有说法是1878年在法国建成,有说法是1880 年在英国诺森伯兰郡克拉格塞德建成,亦有说是1882年美国威斯康星州福克斯河上竣工的阿普尔顿水电站。至今学界尚无权威说法。。起先由于大中型水电工程建设地点大都在深山峻岭当中,远离工厂,而输电技术尚未成熟,因此早期水电发展受到很大限制。1882年,美国人尼古拉·特斯拉发明了交流发电和供电系统后,输电技术日益进步,高压输电成为可能,输电距离也迅速扩大。输电技术的进步解决了水电发电厂厂址选择受地理位置限制的问题,成本低廉、可再生的水电迅速得到欧美资本主义国家的青睐。水电业的发展给电力工业带来了深刻的变革。1935年全世界的电力产量约为346,000兆度,其中水电约占43%。[1]第二次工业革命后新兴的工业国家如美、意、日等国,在发展本国动力工业时,无不大力发展水电,水电成为后崛起资本主义国家发展的重要法宝。一些水力资源丰富的国家如加拿大、挪威、瑞典等国,水电更是占到总发电量的90%以上,[2]水电作为新生事物,其发展之迅速令人称奇。

20世纪初期,欧美资本义国家开发水电方兴未艾之时,廉价的水电亦为国内有识之士所瞩目。1894年1月,孙中山在《上李鸿章书》中论述道:“然而取电必资乎力,而发力必借乎煤,近又有人想出新法,用瀑布之水力以生电,以器蓄之,可待不时之用,可供随地之需,此又取之无禁,用之不竭者也。”[3]孙中山较早认识到了水电及其发展的前景。当然孙中山对水电的认识还有一定偏差,以为需借助瀑布之水力方能生电。但从此可知,19世纪晚期水电已为国内部分人士所认识。清末民初时局动荡,国家无力兴办水电事业,因此早期专业人士主要集中于对水电技术的宣介及进行初步规划设想。

(一) 宣传与介绍水电

清末民初“实业救国”思潮兴起,“以工立国”的观念得到广泛传播。工业要发展电力需先行,因此新兴的水电技术逐渐为国内部分人士所关注,他们以报刊杂志为媒介,大力科普宣传水力发电。

1. 传播水电技术知识

1918年,吴学谨的《水力发电》一文在《电界》杂志以七期连载的形式刊发,介绍了近代回轮机的发明及改进、水力势能转化为动能的原理、水电站坝址选取原则、如何高效输送电等。[4]该杂志同时又两期刊载邓子安的《论水力发电厂》一文,论述发展水力发电的必要、水电与火电各自的优劣势,并扼要介绍开发水电事业应注意事项。[5]1919年《电气》杂志第25期刊发《水力发电能率增进法》,论述如何提高发电量及如何节约发电成本。[6]1932年《殖边》杂志第一期刊载周念先的《 如何设置边疆水力发电厂》。[7]1933年《新世界》第17期和18期刊发马尔康的《水力发电厂设计书》一文,畅谈一座900匹马力水电站的初步建设方案。[8]1935年《工学季刊》第2期刊发萧冠英的《低落差水力发电之考察》。[9]以上这些文章主要刊载在电力专业杂志上,探讨水力发电技术问题。

此外还有一些科普性的文章,如下:1928年《自然科学》第3期《水力发电:白煤》,此文为黄巽演讲稿,以通俗语言介绍世界水力资源主要分布区域、各国水电开发的机构、水电的价格、水电能的产生、枯丰水期发电情况及应对措施等。[10]1932年《群言》第1期熊景椿的《水力发电厂》,该文描述了水力资源的勘探、电站的主要建筑物、输电及电能功用。[11]1933年《科学的中国 》第12期《水力发电所》简单扼要的介绍一座发电厂的主要结构。[12]1935年《电气月刊》 第62期《科学小常识:怎样利用水力发电?》[13]

由上可见,专业刊物如《电界》、《电气》等刊载的有关水电的文章主要是介绍修建小型水电站的技术知识,属于介绍性质,未见专业知识的交流与切磋,对水力开发也仅认识到它能提供电能,而对于其综合效用,比如防洪、灌溉等并未有全面的认识。一些宣传自然科学知识的杂志偶尔也会刊载有关水电知识的科普性文章。总之,20世纪早期有关水电的报道是零星的、分散的,即使是专业电力杂志对水电的刊载也大都局限于一些常识性的介绍。对于一般人士而言水电是相当陌生的,对其认识也有偏差,甚至“以为中国缺乏大瀑布,水力资源不会丰沛”。[14]

2. 介绍国外水电开发情况

20世纪早期,国外水电发展已初具规模,引起了国人的关注。中日甲午战争后,国内非常重视学习日本。日本水电事业发展较快,20世纪以后水电甚至有取代火电之势,有识之士对日本的水电开发颇为关注。1908年《商务官报》第6期翻译日本的一篇文章《瓦斯与水电之竞争》,介绍水电与瓦斯各自的优劣势及效率成本比。[15]1913年《电气》杂志以三期连载的形式刊载了单毓斌的《考察日本东京电灯会社桂川水力发电所记要》,着重介绍桂川水力发电所的建设历程及效果,阐明发展水电的优势。[16]1921年《电气工业杂志》第5期《日本:海外汇闻:水力发电增加趋势》一文介绍日本水电超过火电之事实。[17]

1930年郑礼明发表《挪威水力发电与电冶工业近年之进步》,该文详细介绍挪威水力资源、水电开发情况及电力促进工业的大发展,作者指出“挪威本非工业之国,更非出产铝矿之区,从前不过水秀山明,供旅行团之赏玩,近则异军突起,为世界之首屈一指之电气工业区域,宁非开发水力所致耶”,[18]作者因此号召大力开发国内水电资源。此外,相关报道还涉及美国、西班牙、法国、瑞士等诸水电强国。

1929—1933年世界经济危机席卷欧美各地,此时正值苏联“一五”计划实施期,苏联工业建设并未受经济危机影响,反而一枝独秀,“因电气业的发达遂使他的工业俞益前进”。[19]苏联在电力工业建设中十分重视水电的发展,1932年当时世界上最大的水电站—第聂伯河水电站第一台机组正式发电,“一五”计划期间全苏投入运转的水电容量共为333200千瓦。[20]。苏联在水电建设上的成就引起了国内广泛报道,《苏俄评论》、《新电界》、《电气月刊》等都曾刊文介绍。1933年《申报月刊》第2期《苏联利用水力发电的新建设》专文介绍了苏联“一五”计划水电成就以及今后的规划。[21]苏联是世界上第一个社会主义国家,为中国的有志之士提供了一条救国的切实可行的道路,因此苏联发展水电的成功经验,引起国内广泛的重视。

这一时期有关国外水电报道集中在水电为当地工业发展提供强大的动力,是工业建设的重要法宝,提倡我国要实现工业的发展应及早发展水力发电事业。

(二) 对水电开发进行设想和规划

除了介绍宣传水电知识外,一些专业人士为开发我国水力资源,还提出了规划和设计方案。1934年齐玉亭发表《对于我国水力发电事业的瞻望》,该文认为我国水力资源丰富,水电建设应从经济便宜的原则出发,密切结合水利建设。作者指出“工业必须发达,水力发电事业殆为中国各种工业之先决的问题了”,“用廉价的电力从事大规模的工业制造,以裕民生而固国防,为中国目前急迫的要求”,呼吁大力开发水力资源。[22]1934 年郑礼明的《水力发电之重要及其先决之问题》,提出进行水力资源调查的重要性,应“设立水力调查所,集电学水利专门人才,群加研究,广设测验场,并与国内各学术机关相联络,以精确之调查,作严密之设计,将全国之水力蕴量,建设之难易,分门别类,详列图表,俾企业家得以按图索骥,有所适从,则中国水力之发电前途,或有发展之望欤”。[23]1937年《进化》第11期发表《亟应发展水电力以裕民生》一文,呼吁发展水电,以促进民生。[24]1933年《新世界》第34期的《四川与水电》着重指出四川水力资源丰富,应充分开发。[25]

地方政府对水电开发也进行了一定筹划。福建省政府聘请上海西门子洋行工程师立士门赴闽勘查,拟在全省十四处建设水电厂。[26]山西省延请美国工程师塔德勘测黄河,计划利用黄河壶口瀑布开发五万匹马力的水电站,并在汾河来源、晋祠广胜寺、曲活之泉水三处开发小型水力发电厂。[27]山江省章邱县拟在绣江建设乡江河水电厂。[28]贵州省政府计划建设约6000kw的黄果树水力发电厂。[29]浙江省政府亦有开发瓯江及浙西水力资源的计划。[30]民国二十二年,广东省政府请德国西门子工程师来华实地勘测滃江,拟建发电量约4万千瓦的水电站。[31]

由上可知,早期的水电规划内容尚比较基础,重点在水电建设的前期工作,比如进行水力资源普查、水电人才培养等,尚未有整条河流综合性开发规划。其次,发展水电的目的在于促进工业发展,以裕民生,而对于其防洪、航运等功能尚未有足够的认识。最后,地方政府为了发展实业,对本省的水电开发也拟定了一些规划,甚至延请国外工程师协助,但囿于经费问题,这些规划最终大都停留于纸面,并未付诸实施。

二、南京国民政府早期对水电开发的筹划

电力工业是具有垄断性质的公共事业,南京国民政府在形式上完成了国家统一后,将电力行业收归国营为其题中之义。水力发电事业虽属新兴事业,国民政府亦予以关注,认为“水力发电工程往往兼及河流上其他水利事业,所发动力,影响国计民生者至巨,而水力工程需要经费颇大,亦非民间所能胜任”,[32]故在全面抗战爆发前,南京国民政府对水电开发也进行过一定筹划。

(一) 实业部拟定第一个全国水力开发方案

以往论著叙及国民政府对水电的开发时,往往提及1932年10月在国防设计委员会主持下,恽震、曹瑞芝、宋希尚、史笃培、陈晋模等五人组成长江上游水力发电勘测队,对三峡进行了第一次勘测,或者1933年国民政府资国防设计委员会成立水力组,开始在浙江、四川进行少量的水力资源调查工作,在笔者所见著作中,尚未见提及实业部对水电的筹划。

1930年2月,南京国民政府将农矿部和工商部合并组成实业部,负责管理全国的实业行政事务。1932年1月,陈公博就任实业部部长。陈公博早年留学美国时专攻经济学,就任实业部长使他大感振奋,觉得自此有了实现“学生时代的理想的机会”,[33]希望在国家的经济建设中大展鸿图。次月,陈公博旋即着手拟定《四年实业计划》,按该计划国家重要工业有望于四年内筹设完毕,而扬子江为首始的建设中心区。[34]解决该区域的动力问题遂成为陈公博关注的重点。因此,陈公博莅任之始就和实业部技正孔祥鹅面谈,陈公博认为:“长江上游之水力弛名世界,吾人似应开发以尽其力”,并垂询孔祥鹅意见。孔祥鹅当即答:“以全国水力,共约两千万马力,长江流域,约占半数,倘就长江上游设立水力发电厂,则川鄂黔湘四省工业之动力,悉可有所依赖矣。惟我国当局从未注意及此,欲谋发展似宜先组设专门委员会,俾资周详”。最后“陈部长深然斯言,嘱即拟具水电专家名单,以资聘请”。随后孔祥鹅着手拟定水力委员会简章草案及委员会名单,并由实业部呈请行政院备案。后“政府经费又适不景气的当儿,以致简章虽已公布多时,水力委员会至今仍未成立”[35],最后只好不了了之。

成立水力委员会虽最终失败,但实业部开发全国水力资源的努力仍在继续。不久孔祥鹅拟定《实业部发展全国水力方案》,以指导水电发展。方案全文分为三部分,第一部分“我国利用水力的萌芽”,介绍现有水力发电厂的情况。第二部分“调查全国水力方案”,作者认为“欲谋发展水力,必先自调查入手”,在该部分中作者详细列明进行水力资源调查的步骤。第三部分“筹办全国水力发电事业”,方案指出大规模水力发电厂应由中央独办或与地方合办,中等规模之水力发电厂则应由中央与地方政府合办或由地方政府独办,规模较小之水电厂则可由官商合办或完全商办。至于采用何种方式开发决定权在实业部,使用权亦在实业部,设置水力发电之请求,由实业部和建设委员会会核处理。此外,作者提出“我国水力发电事业,现尚幼稚”所以应“利用外国水电专家,而以中国技术人才补助之”,认为“即有一二博学之士,亦不可蘧予尝试,若无十数年之实地经验,其结果必将虚糜巨款,设置失宜,讳疾忌医,卒受损失”。[34]

《实业部发展全国水力方案》是第一份发展全国水力资源的方案,其倡导的诸多理念具有前瞻性。首先,方案认为:“(日本水电开发)实以举国上下切实倡导之故,始有今日之发达”,[34]中国要发展水电业应学习日本,因此主张大中型水电工程由政府主办,小型电站由民间自办。其次,方案认为我国水电事业“现尚幼稚”,水电开发应重视国际合作,充分利用外资,引进国外技术人员以培养本国人才。最后,方案认为较之于火电,水电开发成本高,且尚不为国人所重视,所以水电建设应慎之又慎,不至于因为失败而讳疾忌医,影响水电的发展。

除了出台《发展全国水力方案》外,实业部根据陈公博的计划—国家重要工业于四年内筹设完毕,而扬子江为首始的建设中心区,将扬子江水电开发作为开发全国水电的先期工程。实业部制定了以杨子江为主的五年水电计划,计划分为三期进行,第一期为期约一年半,对长江上游水力资源进行调查,第二期为设计建设工作,为期一年半或两年,第三期为扩充工作,定于三年内在宜昌附近设立一二万八千马力发电厂。[35]该计划第一期进行水力资源勘测,在一定程度上付诸施行,后两期则不见实行。

20世纪30年代初,国民政府各部门职责重叠,实业部并无多少实权,建设经费又不足,陈公博在实业部四年提出无数的计划、方案、建议,在内外各种因素制约下,不是“决而不办”,无疾而终,就是有名无实,“纸上谈兵”,很少取得成功。实业部有关水电开发的筹划也如《四年实业计划》一样“永远成为一部参考资料”。[36]

(二) 国防设计委员会对水力资源的勘探

1931年九一八事变以后,为抵抗日本侵略,国民政府开始着手秘密进行反侵略战争的准备工作。1932年11月,国防设计委员会在南京秘密成立,该委员会隶属于国民政府参谋本部,蒋介石亲自兼任国防设计委员会委员长,翁文灏为国防设计委员会秘书长,钱昌照为副秘书长具体负责各项事务。

加强国防首先要使国家工业化,而电力则为工业之母,因此动力工业的建设为当时之要务。20世纪20—30年代正是世界水电大发展的时候,水电开发风靡全世界,苏联、美国、日本等国建成的一系列大型水电站,对于当地工农业的蓬勃发展起了重大的作用,同时这种建设还含有“巩固国防的意味”,[37]这对激励我国水电开发产生了作用。国防设计委员会本为秘密机构,主要工作是针对日本的侵略威胁,有计划地调查研究全国的资源状况及国际局势,并提出相应的国防计划,供国民政府参考。《国防设计委员会工作计划大纲》明确指出“本会工作之目的,在按现代的国防需要,及本国之物资与形势,以制成整个的国防计划。”[38]因此,为发展水电业,国防设计委员会多次组织人力勘察我国水力资源。

1932年10月,在国防设计委员会资助下,恽震、曹瑞芝、宋希尚、史笃培、陈晋模等五人组成长江上游水力发电勘测队,对三峡进行了第一次科学勘测。勘测工作为期2个月,事后由恽震、曹瑞芝、宋希尚等人编写完成《扬子江上游水力发电勘测报告》。《扬子江上游水力发电勘测报告》是第一份开发长江比较详细、科学的报告,报告计划在黄陵庙和葛洲坝两个坝段修建两座装机容量分别为32万kw和50万kw的水电站,报告中所提出的葛洲坝、黄陵庙二坝段与现今的葛洲坝、三峡工程在坝段上不谋而合。

以往相关著作对全面抗战爆发前国民政府水电开发的关注,一般仅止于国防设计委员会组织的对三峡的勘测,实际上随着日本侵略的加剧,国民政府加紧了抵抗日本侵略的准备工作,水电开发作为国防建设的组成部分,也紧锣密鼓的进行着。1933年,国防设计委员会下设水力组以勘察水力资源。1935年4月国防设计委员会改隶军事委员会,易名资源委员会(以下简称为“资委会”)。1935年资委会派黄育贤会同蒋贵元、蔡镇宇等人至浙南及四川各地查勘水力资源。他们的目标在寻觅可立即开发水电的地址,以供工商业之用。勘测区域为浙南、成都、乐山、重庆等地区。1937年1月初,资委会组织龙溪河测量队,在黄育贤率领下从南京出发,对长寿龙溪河下游段从河口到上清渊硐的沿河地形进行测量,同时勘探下硐、上硐两地址的地质条件,以后又将工作范围扩大到了狮子滩,同年7月,成立了龙溪河水力发电工程筹备处,以后改为工程处,黄育贤任主任。

资委会对水力资源的勘测着重于西南地区,这同国民政府的国防建设方针是息息相关的。1935年 12月国民党五届一中全会通过了《确定国民经济建设实施计划大纲 》规定:基础工业、重大工程建筑,均须择国防后方安全地带来建设。[39]在后方建设基地的选择方面,1932—1934年间国民政府侧重于西北地区。随着国民党中央对川、黔、滇等西南各省控制的加强,在 1935年底制定的《民国二十五年国防计划大纲草案》中,国民政府正式确定了建立四川总根据地和以重庆为中心的西南大后方的方案。1936年 1月,蒋介石曾就统一西南诸省对未来抗日战争的意义作了阐述,他说:“将向来不统一的川滇黔三者统一起来,奠定我们国家生命的根基,以为复兴民族最后之根据地 ……从此(日本)不但三年亡不了中国,就是三十年也亡不了中国。”[40]显见,迫于战争的压力,国民政府加紧了西南地区水力资源的勘测,以备将来战争的动力需要。

1928年12月东北易帜,我国在形式上实现统一,国民政府开始规划全国经济建设。国民政府曾拟以长江为中心规划水电,以促进长江中下游地区工业化,然而由于经费等因素影响,并未付诸实践。而后随着日本侵略的加剧,国民政府着手进行抗日战争的准备工作。为解决战争时期动力问题,国民政府成立资源委员会水力组,加紧西南等地区水力资源的勘测,西南地区遂成为水力资源开发的重点区域。

三、1912—1937年水电建设成就

19世纪晚期国内的有识之士就开始倡议开发我国的水力资源,政府也予以一定重视,但直到1912年我国大陆才正式建成第一座水电站—石龙坝水电站,比世界上第一座水电站晚了近30年。石龙坝水电站位于云南省昆明市效滇池出口螳螂川上。石龙坝水电站于1909年7月17日正式开工。工程承包给德国礼和洋行,由礼和洋行负责全部工程建设。水电站及输、配、变电工程在德国水工工程师毛士地亚和机电工程师麦华德指导下,雇佣中国工人施工。石龙坝水电站于1912年4月建成发电。中国人自行设计和施工的第一座水电站则是1925年建成的四川省洞窝水电站。洞窝水电站位于四川省泸县龙溪河上,由留德工程师税西恒负责勘测、设计。水电站于1923年开工,税西恒负责全部技术工作,水轮发电机组由德国西门子公司制造。1925年2月工程全部竣工。

据资料统计,1937年以前全国建成的水电站共有18座①数据来源: 根据以下相关资料统计而成: 中国水力发电年鉴编辑委员会编.中国水力发电年鉴(1949—1983)[M]. 北京: 水力发电杂志社, 1985: 1189; 中国水力发电史编辑委员会编. 中国水力发电史(1904—2000)(第1册)[M].北京: 中国电力出版社, 2005: 58—61; 杨永年编.江河纪事——中国水电建设百年实录[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2013: 1—27.。这一时期的水电开发有如下特点:第一,水电站的建设主要由地方士绅倡议,由民间出资兴建和经营,以盈利为目的。第二,兴建水电站的主要目的在于解决城市照明和工厂用电。第三,开发的水电站以小型引水式为主。小型水电站建设技术、设备要求相对简单,投资较低,容易收回成本,易于地方兴办。第四,水电站的主要设备大多购置欧美发达国家,如美国、德国。国内尚无技术制造水电站建设所需的主要设备。第五,水电开发的地区主要集中在沿海、边疆地区。这些地区外国殖民势力入侵较早,容易接受水电等新兴事物,而且这些省份煤炭资源匮乏而水力资源丰富,亦适宜发展水电。

辛亥革命以后,国内军阀混战、灾荒频繁,社会经济遭到严重破坏,政府无力进行水电开发。而且作为新兴事业,人们对水电的认识还需要一段时间,当时人普遍认为“我国水力资源贫乏,不足重视,且对其开发,毫无信心”。[41]因此这一时期我国的水电建设规模极小、技术力量薄弱,纵使在全国也仅建成为数不多的小型水电站。水电建设以民间为主,政府还未设置开发水电的专门机构,处于放任自流的状态。这些电站建设目的主要用于城市照明,其次是满足民办工厂用电需求。国民政府在其编的《十年来之经济建设(1927—1937)》里对抗战前的水电开发有如此评介:“水力我国目前极形落后,发电容量及发电度数皆不及全国百分之一。故言吾国水力未开发,未始不可也。”[42]

四、早期倡议水电开发专家的特征分析

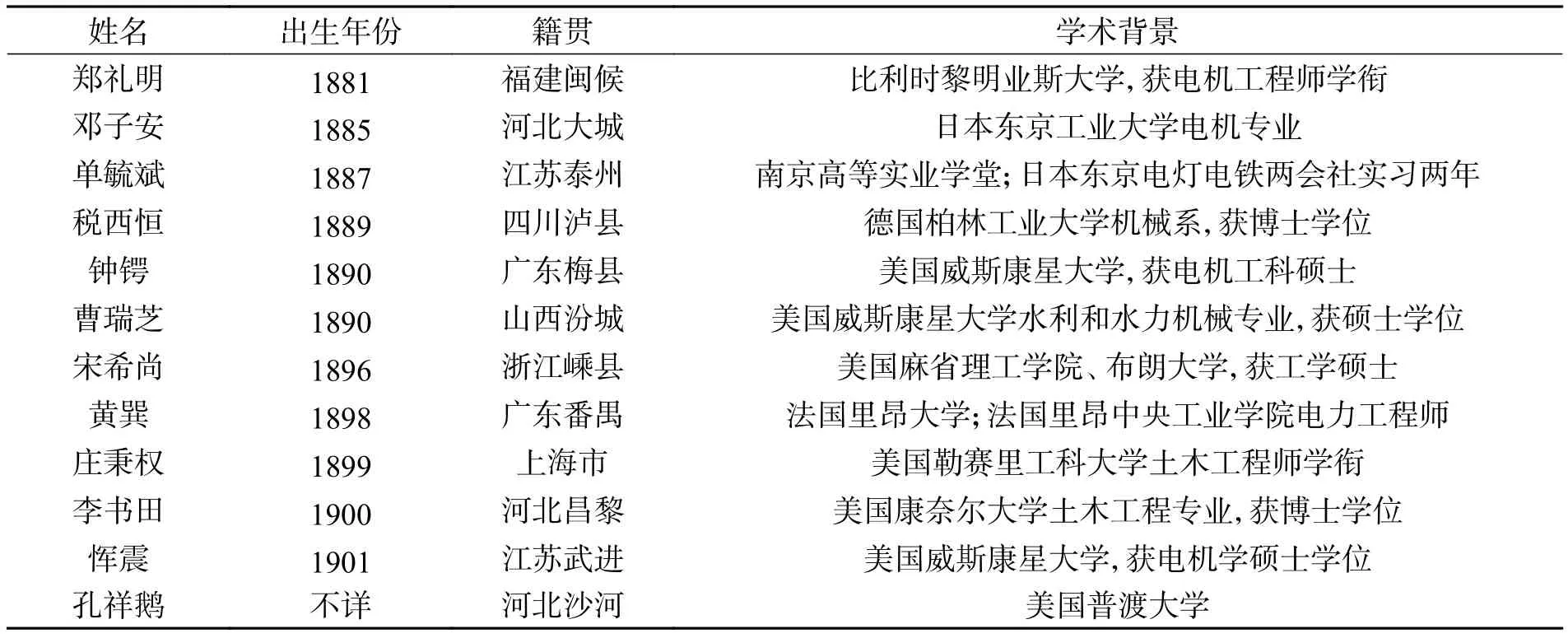

由上文的分析可知,虽然当时中国面临着严峻的内外形势,但一批技术人员怀抱着实业救国的理想,致力于国家的动力工业建设,新兴的水电技术是他们关注的重点之一,为中国水电事业的发展迈出了第一步。水电技术的引进、水电的科普、水电工程的规划和营造同这批人息息相关,部分技术人员情况如表1。

表1 早期部分倡议水电开发专家情况表① 资料来源:《中国国民党百年人物全书》(下);《襄汾文史资料》( 第11辑);《蓦然回首灯火阑珊处 北京百年电业稗史蕞谈》;《山西近现代人物辞典》;《海陵文史 第9辑》;《中华民国史大辞典》;《番禺文史资料 第3辑》;《上海高等教育系统教授录》;《沙河辞苑》。

由表1可知,早期倡导水电开发的专家具有以下特点:首先,水电技术在当时是国外新兴技术,早期水电开发专家几乎清一色有留学的背景,甚至一半以上的人具有硕士及以上学位,可以说是当时社会上最优秀的精英分子,他们是水电技术传播进中国的桥梁。其次,这批专家留学的国家主要有美国、日本、德国、法国和比利时,其中尤以美国为最多,占一半以上,日本次之。美、日、德三国是第二次工业革命后新兴的资本主义强国,着重发展电力工业,因此重视电力人才的培养,电力教育发达。再次,从这批专家的专业背景看,大都是电机工程专业毕业,主要是从事输配电工作,对于大中型水电的勘测、规划和设计等工作恐力有未逮。显见此时水电专门人才还较为稀缺,水电专家成长尚需时日。最后,这批专家大部分在国民政府水利机构中任职。新兴的水电事业民间无力举办,因此他们大都加入政府,意图施展其才华。这极大地推动了国民政府对水电事业的重视。

虽然早期我国的水电建设成果寥寥无几,纵是建成的水电站装机容量也不过是一两百千瓦,但是作为水电最早的引介人,这批专家在中国水电发展史留下了浓墨重彩的一页,正是由于他们的努力,我国水电从无到有,为我国水电事业的发展迈出了艰难的一步。