是商道也是佛道

Clara

将“湘桂走廊”这一地理名词拆分来看,“湘桂”二字很好理解,指明了这条由都庞岭、越城岭及其余脉围夹而成的弯曲谷地,南连广西,北接湖南,是打破五岭阻遏的天然大通道。而“走廊”二字,则暗示了这条天赐廊道的多重身份,从其扼湘桂边界的特殊地理位置来看,它无疑是战略价值非凡、历史意义重大的古老兵道;从五岭逶迤以及湘、漓二水蜿蜒流淌的自然景致来看,它又是泼墨山水的天然画廊,亦是承载了无数溢美之词的璀璨诗路。但当你顺着这条千年大走廊,追随当年那些南下移民的脚步,一路跋涉,去偶遇那些连绵千里的农田、亭台依稀的古镇、佛韵犹存的石窟,便会发现,这还是一条商贾云集的黄金商道,亦是一条梵音环绕的千年佛道。

从“人多粮少”到“开垦无遗”因海外贸易而盛的湘桂瓷业

自强秦一统岭南后,百越之地从此归邦,湘桂走廊也因其特殊的地理位置及自然地貌,被历代中原王朝所重视。因此,在历史上的几次大规模南下移民运动中,湘桂走廊及其沿线地区,都作为必经之路或迁居之地,成为首先波及的区域。随之而来的,是湘桂边界地带的人口数量激增,以及与其伴生的诸多矛盾,其中最为严峻的一点就是“人多粮少”。

解决粮食供应问题,无非两个思路:一是北粮南调,二是自给自足。虽说,湘桂走廊沿线山不高、水亦不险,是中原地区与岭南一带之间最便捷的低海拔通道,但在那个靠马车和人力运货的年代,若想长期在两地间输送体量庞大的粮食,就不得不面临费用高、周期长的问题,因此远水始终难解近渴。相较之下,兵民联手,于当地开荒垦田,自给自足,才为上策。

唐景龙末年,是湘桂走廊沿线农业发展的一个重要节点——在时任桂州(今桂林)都督王俊的带领下,湘桂走廊南段的屯田已达数千顷,极大地改善了唐朝初期桂州驻军从湖南衡阳、永州两地调运粮食的局面。后随着移民日益增多、耕地面积不断扩大,唐末宋初时,当地农业已逐渐步入从粗放经营到精耕细作的生产方式转型期,湘桂走廊沿线的农作物品种也随之丰富起来,其间不乏菠菜、扁豆、丝瓜等原产于东南亚及西方国家农作物。与此同时,北方人喜食的小麦、粟米及大豆等主食,也出现在了岭南百姓的餐桌上,这不仅拉进了移民族群与当地民众的距离,也进一步推动了南北饮食文化的大融合。发展至清康熙末年,湘桂走廊沿线尤其是桂东北各地,早已不再是当初那个榛莽未辟的荒蛮之地,而是步入了“开垦无遗”的农业黄金期。

换个角度来看湘桂走廊的移民史,人口迁移带来的丰富劳动力,不仅带动了当地农业的发展,也刺激了湘桂两地的手工业兴起——事实上,只有在劳动力呈饱和状态的情况下,才可能采取精耕细作的生产方式,而过剩的劳动力若想生存下去,就必须寻找其他出路,湘桂走廊沿线的手工业,尤其是瓷业,便是在这样的背景下发展起来的。

無疑,宋代是中国制瓷业飞速崛起的黄金年代。那时,大小窑厂遍布全国各地,仅湘桂走廊沿线就有全州永岁的江凹里窑、兴安的严关窑、桂林的瑶里村窑、永福的窑田里窑……它们烧造的瓷器多以碗、盏、碟、盘等日用品为主,纹饰构图相对疏朗,多为花卉、游鱼等小雅图案,或“寿山”“福海”等吉祥话语。与产自“五大名窑”——汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑的瓷器相比,湘桂走廊沿线所产瓷器更具生活气息,故多用于内销。

而作为连接中国南北的交通大通道,湘桂走廊的瓷业之盛,绝不仅限于“烧造”二字,还体现在“集散”一词上。宋朝的海外贸易空前繁盛,尤其是宋开宝年间朝廷在广州、宁波、泉州等地设立市舶司之后,位于珠江下游的广州就成了中国对外贸易的重要窗口,来自长江以北地区的瓷器、茶叶等外销商品,大多经长江、过灵渠后,溯珠江水而下,抵达广州,远销海外。

岭南首屈一指的佛门圣地鉴真曾讲经说法的名刹

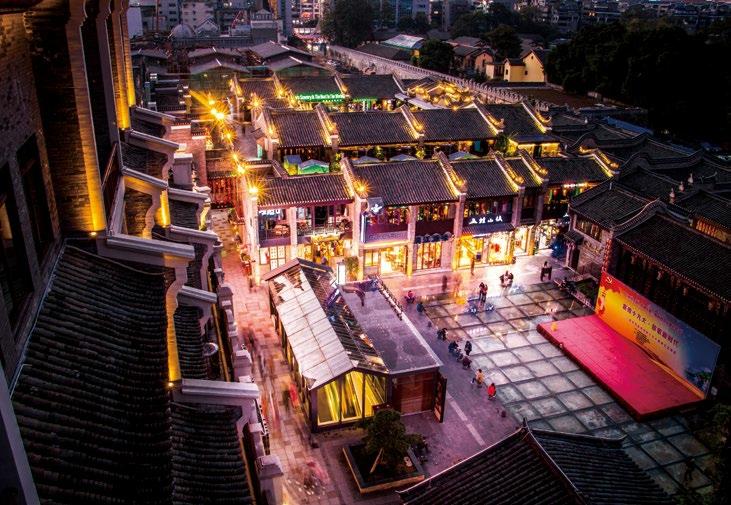

回到交通属性上来看湘桂走廊,其南北通达的地理优势,成就了沿线地区的繁盛商贸,亦为当地的民风开化、文化交融打开了契机。因此不难理解,湘桂走廊沿线地区,尤其是桂林何以成为岭南历史上的佛教兴盛之地。

事实上,作为佛教进入广西地区的主干道,湘桂走廊沿线佛教文化的鼎盛时期,与其商贸兴盛的时间是一致的,即唐宋两代。那时,国家经济渐入佳境,社会生活趋于稳定,佛教文化开始世俗化,并在湘桂走廊一带,迅速传播开来。据编纂于1995年的《广西通志》记载,仅在唐代,广西地区就新建了45座佛寺,其中有32座都位于桂林及其下辖各州。与此同时,佛教建筑的涌现也丰富了桂林城的建筑形态——由于佛教建筑多追求“天人合一”的境界,因此大到佛寺佛塔,小到摩崖造像,皆讲究与桂林的独特山水相交相融。其中,位于漓江及其支流小东江交汇处的叠彩山和伏波山,就有诸多与山水相应的文化景观,比如叠彩山下的木龙洞渡口旁,耸立着一座背靠山林、面临漓江的喇嘛古塔;地处伏波山腹地的千佛岩,保留有239尊依山体凿洞开龛的摩崖造像。

同一时期,对湘桂走廊沿线佛教传播影响最大的人,莫过于名僧鉴真。唐天宝七年(748年),鉴真自扬州出发,开启自己第五次东渡日本的航程。但天公不作美,他们一行人在途中遭遇“风高波峻,水黑如墨”的疾风巨浪,最终在海上漂流了十余天后,才在振州(今海南三亚)登上陆地。随后,鉴真及其随行者启程北返,途经桂林时,被时任桂州都督冯古璞以“五体投地”之大礼,引入城中名刹开元寺。而后,桂林僧众及州县官民自发地涌入开元寺,或执幡焚香,或口唱梵曲,开启了不分昼夜的佛教盛会。再后来,鉴真不仅在开元寺中为74名州官及赴考举子授菩萨戒,还在桂林留居一年,并不时为慕名而来的僧众开坛讲经。如今,鉴真于桂林讲经说法的身影早已远去,当年香火缭绕的开元寺也在清朝末年变得草蔓石阶,逐渐走向荒废,现仅存一座舍利塔,孤零零地立在永寧巷东段。

历史上,桂林城中另一处香火极盛的佛地,当属坐落于桃花江畔的西山,尤其是盛唐时期,可谓寺宇林立。其中,又以位居“南方五大禅林”之列的延龄寺香客最多,那时这里几乎日日香烟缥缈、禅乐悠扬。但不幸的是,元朝初期,西山成了蒙古兵攻进桂林时的主战场,而前朝所遗的佛盛景象也因此毁于一旦,延龄寺也随之不复存在。如今的西山,虽已经称不上“弘扬佛法之胜地”,但依然留存有两百余尊颇具历史价值的摩崖造像。它们虽然饱经岁月的洗礼,但仍然佛光闪闪,有的神态安详,有的低眉垂目,有的衣袂飘飘,有的拈花而笑……