感知特性对网络行为广告价值的影响

——基于消费者知识的调节效应

■肖玉琴 熊文暄

随着网络行为广告在全球范围内越来越受青睐,学者们愈发关注其广告效果的作用机理。广告价值是影响网络行为广告效果的重要因素,对其影响机制的探讨是解密网络行为广告效果的关键环节。研究表明,消费者对广告价值的评价首先受到广告感知特性(信息性、个性化、侵扰性)的影响,消费者掌握的网络行为广告知识能调节感知特性与网络行为广告价值之间的关系。实证结果显示:信息性显著正向影响网络行为广告价值,但消费者知识对信息性和网络行为广告价值之间关系的调节效应不显著;个性化显著正向影响网络行为广告价值,消费者知识在其中发挥减弱型调节作用;侵扰性显著负向影响网络行为广告价值,消费者知识在其中发挥调节效应,调节作用呈增强型。

一、问题的提出

近年来,网络行为广告(online behavioral advertising,简称OBA)在全球范围内大行其道,成为商界的新宠。网络行为广告也叫基于兴趣的广告(interest-based advertising),是网络广告的一种,它凭借先进的信息挖掘技术,在用户访问网站时采集其网络活动信息(如年龄、收入、位置、网页浏览、文章阅读、视频播放、搜索主题、互动内容等),并加以分析整理,描述出用户的大致“面貌”,从而预测用户的兴趣偏好,旨在投放迎合用户兴趣点的广告。比如,网络用户看完电子杂志上有关肥胖的文章后,登录另一家网站查看天气预报,广告联盟就会在此时向其投放一则减肥产品的广告。作为新兴的网络广告技术,网络行为广告的价值一直是业界和学界关注的热点。不少研究以实测数据论证了网络行为广告的效果优于其他传统网络广告形式,认为网络行为广告有助于提升点击率和转化率,可以最大限度地减少广告投资的浪费。[1][2]网络技术使得网络广告的实时效果(比如点击率)容易测量,而网络行为广告的跟踪技术,甚至可以让广告商识别出其广告诉求对象是否点击广告和购买产品,精准测算转化率。也有研究认为,网络行为广告能同时提升广告主收益和消费者福利。[3]

然而,从点击率、转化率和竞价优势的角度分析网络行为广告的效果,是一种销售者导向的研究思路,其只关注网络行为广告的到达效果和行动效果。以网络行为广告甚至所有的网络广告形式所强调的点击率为例,虽然高点击率在很大程度上说明了一则网络广告的效果,但是高点击率也可能来源于消费者的好奇,低点击率也并不代表网络广告就是无效的,低点击率的广告很可能在构建消费者-品牌关系方面有所建树。有的研究甚至提出,即使在消费者表现出高回避倾向时,无论其是否点击广告,网络广告的认知效果(品牌回忆)依然存在。[4]因此,有必要跳脱到达效果和行动效果的研究框架,从消费者心理视角扩展当前网络行为广告效果的讨论视野。

近年来,开始有学者尝试探究网络行为广告的心理效果,如有研究表明感知相关性显著正向影响消费者的网络行为广告反应,隐私关注则起着稍弱的负向影响作用。[5]此类研究虽已指出影响网络行为广告效果的众多因素(如隐私关注、消费者因素、广告特性、诉求理由等),但是,有关这些因素如何起作用、何时何处起作用的研究几乎没有,缺乏网络行为广告作用机理方面的探讨,而这正是本研究的切入点。广告价值(advertising value)从消费者视角探究广告的影响机制,指的是广告对于消费者整体上的积极意义和有用性,是消费者对广告效用的主观评定。[6]消费者对广告价值的评价首先受到广告感知特性的影响。根据已有研究,信息性、个性化、侵扰性、可信性和娱乐性是影响网络广告价值的关键要素。[6-8]鉴于行为重定向广告是网络行为广告的典型形态,其侧重展示商品信息,可信性和娱乐性表征不明显,因此本研究聚焦探讨信息性、个性化和侵扰性对网络行为广告价值的影响。

另有研究指出,消费者掌握的网络行为广告知识越多,越倾向于高估网络行为广告对他人的作用。[9]那么,在消费者自我评估网络行为广告价值时,其所拥有的网络行为广告知识在其中起什么作用呢?本研究关注信息性、个性化和侵扰性对网络行为广告价值的影响,同时检验消费者的网络行为广告知识(简称消费者知识)在其中的调节效应,以揭示感知特性对消费者网络行为广告认知评价的作用机制。

二、理论分析与研究假设

广告信息性(informativeness)是消费者对广告信息质量的主观知觉。[6]网络行为广告的信息性即消费者对网络行为广告信息质量的主观感知,具体表现为消费者对网络行为广告有用性、清晰性、全面性与及时性的感知。广告提供的信息有助于减少消费者决策过程中的信息搜寻成本。[10]因此,消费者接受广告的最主要原因就在于广告提供信息的能力。[11]诸多研究者探讨了各式广告的信息性对消费者广告价值感知及广告态度的影响,他们一致认为,广告的信息性是广告价值感知的重要预测变量,而后者对于广告效果至关重要。[12-15]网络行为广告致力于为消费者提供符合其潜在需求和偏好的营销信息,强调让消费者看到想看的广告,帮助消费者降低信息搜寻成本。因此,本研究假设,消费者对网络行为广告价值的判断受信息性的影响,当他们感知到的信息性水平越高,其对网络行为广告的价值评价就越高。因此,本文提出假设:

H1——网络行为广告的信息性越强,消费者对网络行为广告的价值评价越高。

个性化(personalization)是指基于对消费者偏好与行为的了解为其量身定制产品、服务或信息的能力[16],也即根据企业的需求将(营销)内容匹配给分类用户。它与信息性的区别在于个性化强调了商业传播内容针对消费者兴趣量身定制及其与消费者本身的相关性特征。[8]消费者总是希望广告信息能符合其兴趣偏好,这正是个性化广告定制的初衷。有研究指出,广告的个性化程度是衡量广告效果的指标之一,广告的个性化有利于增强消费者与广告的互动。[17]已有研究验证了个性化能有效提升广告价值,且正向影响消费者的反应。[8][15]个性化是网络行为广告的最大卖点,是网络行为广告备受业界青睐的根本原因,其对网络行为广告价值的提升毋庸置疑。因此,本研究假设:

H2——网络行为广告的个性化程度越高,消费者的广告价值感知越高。

侵扰性(intrusiveness)是“不受欢迎的营销传播妨碍个体认知过程和任务目标的程度”[18]。传统媒介环境下,广告的侵扰性通常源于“媒体内容的冒犯”[18]。随着网络广告技术的日益精进,利用个人信息投放兴趣相关的广告也成为一种侵扰,因为广告信息与消费者兴趣的高度匹配可能会唤起消费者对信息暴露的察觉,从而扰乱其认知和任务执行。[19]就网络行为广告而言,侵扰性可能是源于广告“太不合时宜”“太多太频繁”,也可能源于消费者对广告利用其个人信息的察觉。

网络行为广告的优势是其与消费者的兴趣高度相关,但是这个优势夹杂着某些风险,因为追踪人们的网络活动并投放相关广告,这可能会让网络行为广告显得具有侵扰性,不仅仅是打断人们正在执行的网络任务,也是对消费者私人空间的一种入侵。而且,因为它与消费者的行为过度相关,在网站之间跟随出现,“如影随形”,人们会因为广告分散注意力而感到不耐烦,亦会因其追踪定位而感到被冒犯,从而影响其对网络行为广告的评价。也就是说,网络行为广告的侵扰性有可能会降低消费者的广告价值认知。于是,本研究假设:

H3——网络行为广告的侵扰性程度越高,消费者的广告价值感知越低。

在西方发达国家,网络行为广告已经成为广受公众、消费者组织和监管部门关注的网络营销策略。在我国,网络行为广告虽然在营销应用上已大行其道,但是,对大多数人来说,网络行为广告是个隐蔽的营销工具,人们对网络行为广告的认知评价难免会受其知识的影响。因此,本研究假设:

H4——消费者知识对信息性与网络行为广告价值之间的关系有调节作用。

H5——消费者知识对个性化与网络行为广告价值之间的关系有调节作用。

H6——消费者知识对侵扰性与网络行为广告价值之间的关系有调节作用。

三、研究设计与数据收集

(一)变量测量

本研究参考国外已有成果,根据网络行为广告相关情境和国人思维习惯设计了变量量表,以李克特七点计分,1~7分别表示“非常不同意”到“非常同意”。其中,信息性量表和广告价值量表主要参考了Ducoffe的研究[6],个性化量表主要参考了Mittal和Lassar、Kim和Han的研究[15][20],侵扰性量表主要参考Van Doorn和Hoekstra的研究[21],消费者知识量表主要参考了Smit、Van Noort和Voorveld的研究。[22]此外,本研究借鉴前人的做法,将性别、年龄、教育水平、月收入、职业和网龄等人口统计变量设置为控制变量。

(二)数据收集与样本特征

为了保证量表的有效性,正式调查之前,本研究通过街头拦截访问进行了预调查(N=210),在此基础上从信度和效度两方面对问卷进行了纯化。正式调查的数据收集在专业调研网站“问卷星”上进行,问卷以“您见过网络行为广告吗?”为甄别问题,共回收问卷1135份,其中见过网络行为广告者844人,经过逻辑筛查,剔除了部分问卷,最后进入数据分析的问卷共808份。

本次调查的性别结构为男性41%(331人),女性59%(477人);年龄以19~29岁者为主,占总人数的82.2%;教育水平以本科和硕士为主,分别占70.5%和12.5%;职业以学生为主,占42.9%,除军人和农民外,其他职业几乎都有涉及;收入分布与学生样本较多有关,月收入2000元以下的人数占47.3%,2001~4000元收入段人数占23.5%;被调查者网龄以10~12年(28.6%)、7~9年(28.3%)与13~15年(21.5%)居多。

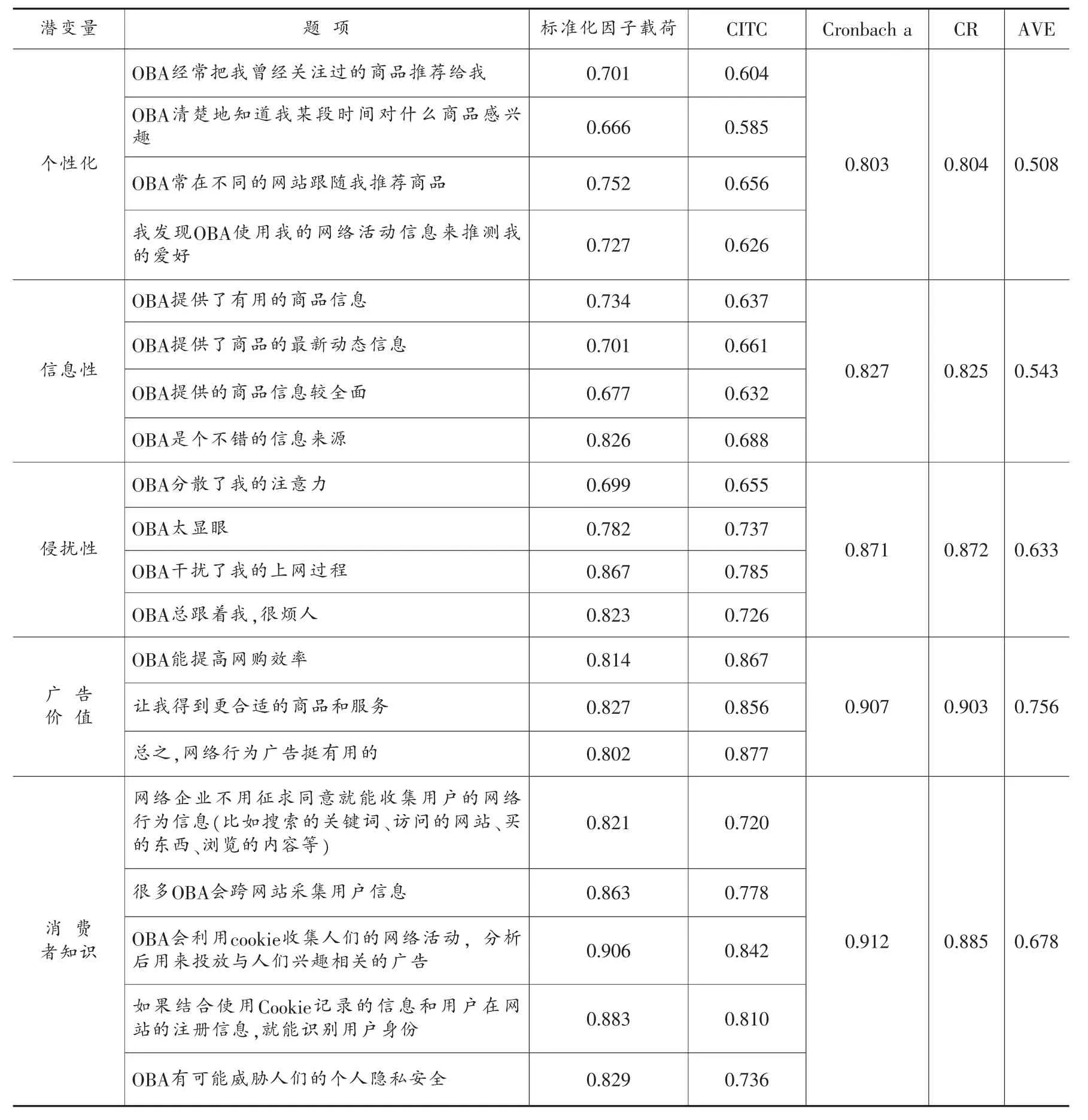

表1 验证性因子分析和信效度检验

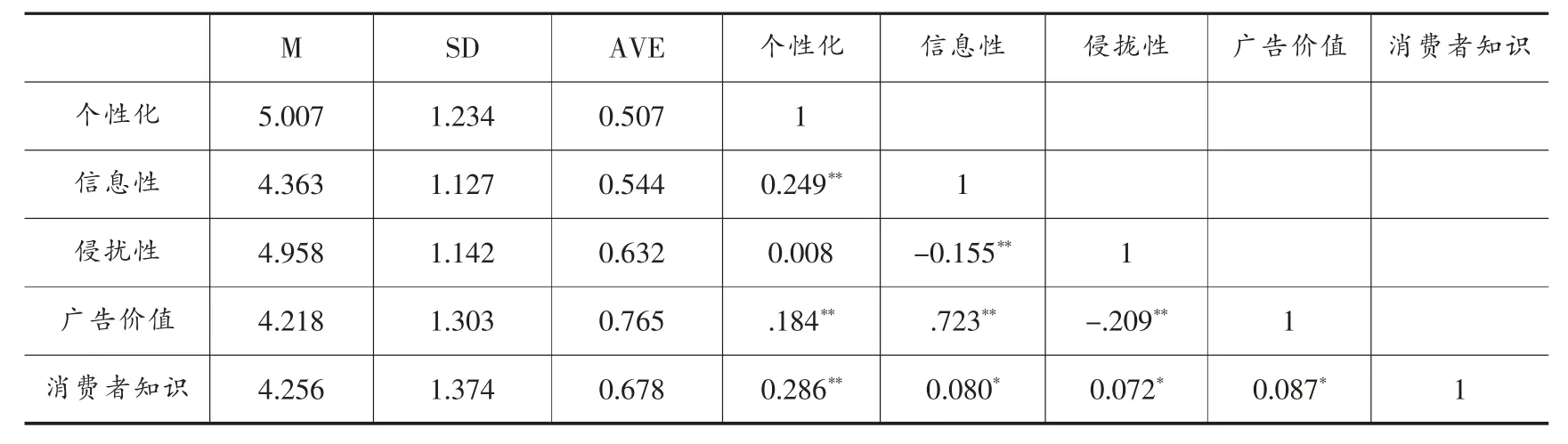

对量表各测量题项进行描述性统计分析,以对样本数据有基本的认识,并对各个潜变量求均值以了解被调查者的总体评价。结果显示,消费者对网络行为广告信息性的感知趋于中间状态(M=4.363,SD=1.127),消费者知识水平(M=4.2564,SD=1.374) 和网络行为广告价值感知(M=4.218,SD=1.303)也呈中间水平,而消费者对网络行为广告个性化的感知(M=5.007,SD=1.234)以及侵扰性的感知(M=4.958,SD=1.142)则高于一般水平。

(三)信效度分析

由表1可见,本研究量表的Cronbach a值均超过0.8,说明量表具有较高的信度。各观测变量的标准化因子载荷均超过0.6,说明量表具有良好的收敛效度,各潜变量的组合信度(CR值)均大于0.8,平均提取方差(AVE)均大于0.5,说明量表具有较好的判别效度。进一步通过关系矩阵检验各个潜变量之间的区别效度(结果见表2)可知,各变量AVE的平方根均大于标准化相关系数,可见各变量间的区别效度较好。各变量的标准差均大于1.1,说明变量的变异程度较高,除了广告价值和信息性的相关系数略高于0.7外,其他变量的相关系数均小于0.3,说明变量之间存在共线性问题的可能性比较小,适合做进一步的回归分析。

表2 变量的均值、标准差、相关系数和内部一致性

四、数据分析与假设检验

当自变量、调节变量和因变量都是潜变量时,根据温忠麟等的观点,如果各量表的题项信度都很高时,可以使用量表分进行分析,即将测量一个潜变量的若干题项视为分量表,将各题项得分的平均分作为该分量表的得分,并作为对应潜变量的观测值。[23](P106)本研究遵循此法将潜变量化为显变量后,使用分层回归检验调节效应。因自变量和因变量都是连续变量,采用以下检验步骤:(1)将所有变量进行均值中心化处理;(2)将自变量和调节变量的中心化分数相乘以创建交互作用项;(3)将广告价值作为因变量,进行分层回归,第一步对控制变量(性别、年龄、教育水平、职业、收入、网龄)回归,第二步引入自变量,第三步引入调节变量,第四步引入自变量与调节变量的交互作用项,以新增解释量(ΔR2)或交互作用项的回归系数的显著性来判断调节效应是否显著。

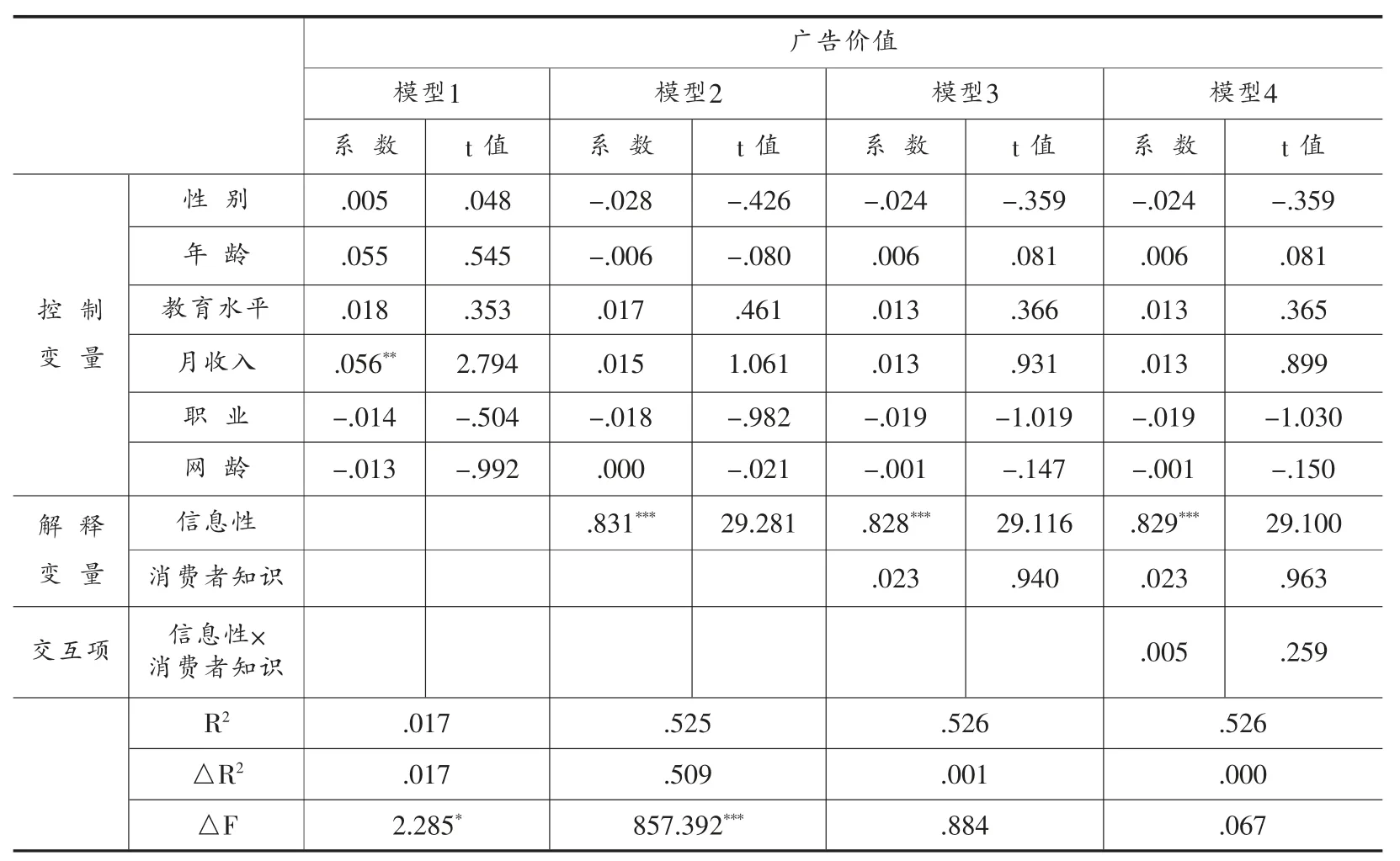

从表3可见,网络行为广告的信息性显著正向影响广告价值(β=0.831,t=29.281,p<0.001),H1得到验证。但是,以新增解释量(ΔR2)和交互作用项的回归系数的显著性来看,消费者知识对信息性与广告价值间关系的调节效应不显著,因此,H4没有得到验证。

表3 信息性、广告价值与消费者知识之间的效应分析

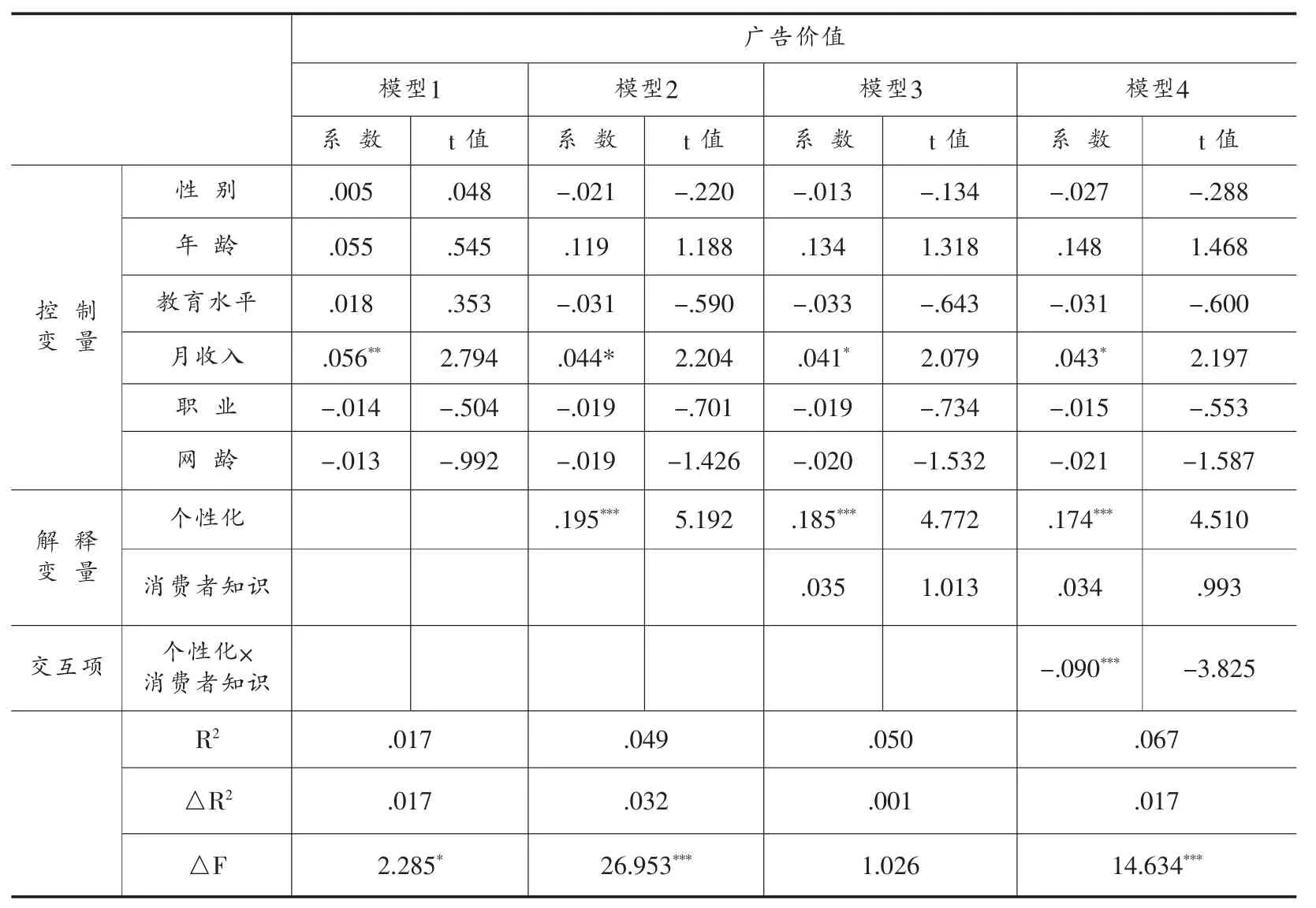

表4 个性化、广告价值与消费者知识之间的效应分析

从表4可见,网络行为广告的个性化显著正向影响广告价值(β=0.195,t=5.192,p<0.001),H2得到验证。引入个性化和消费者知识的交互项后,广告价值的方差显著增加 (△F=14.634,p<0.001),表明消费者知识能调节个性化对广告价值的影响(β=-0.09,t=-3.825,p<0.001),从而支持H5。

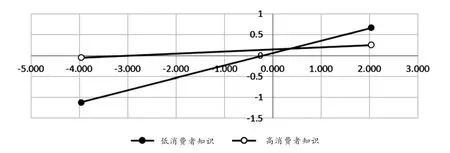

图1 个性化与广告价值:消费者知识的调节效果

图1直观地显示了消费者知识对个性化和广告价值关系的调节效应。从中可见,网络行为广告相关知识水平高的消费者,当其个性化感知水平低时,对网络行为广告的价值评价更高。随着个性化感知的增强,消费者对网络行为广告的价值评价逐渐增加,当其个性化感知水平最高时,对网络行为广告价值的评价比知识水平低的消费者更低。所以,这种调节作用是减弱型的:就知识水平高的消费者而言,个性化感知的提高所导致的网络行为广告价值评价的增加,小于知识水平低的消费者。

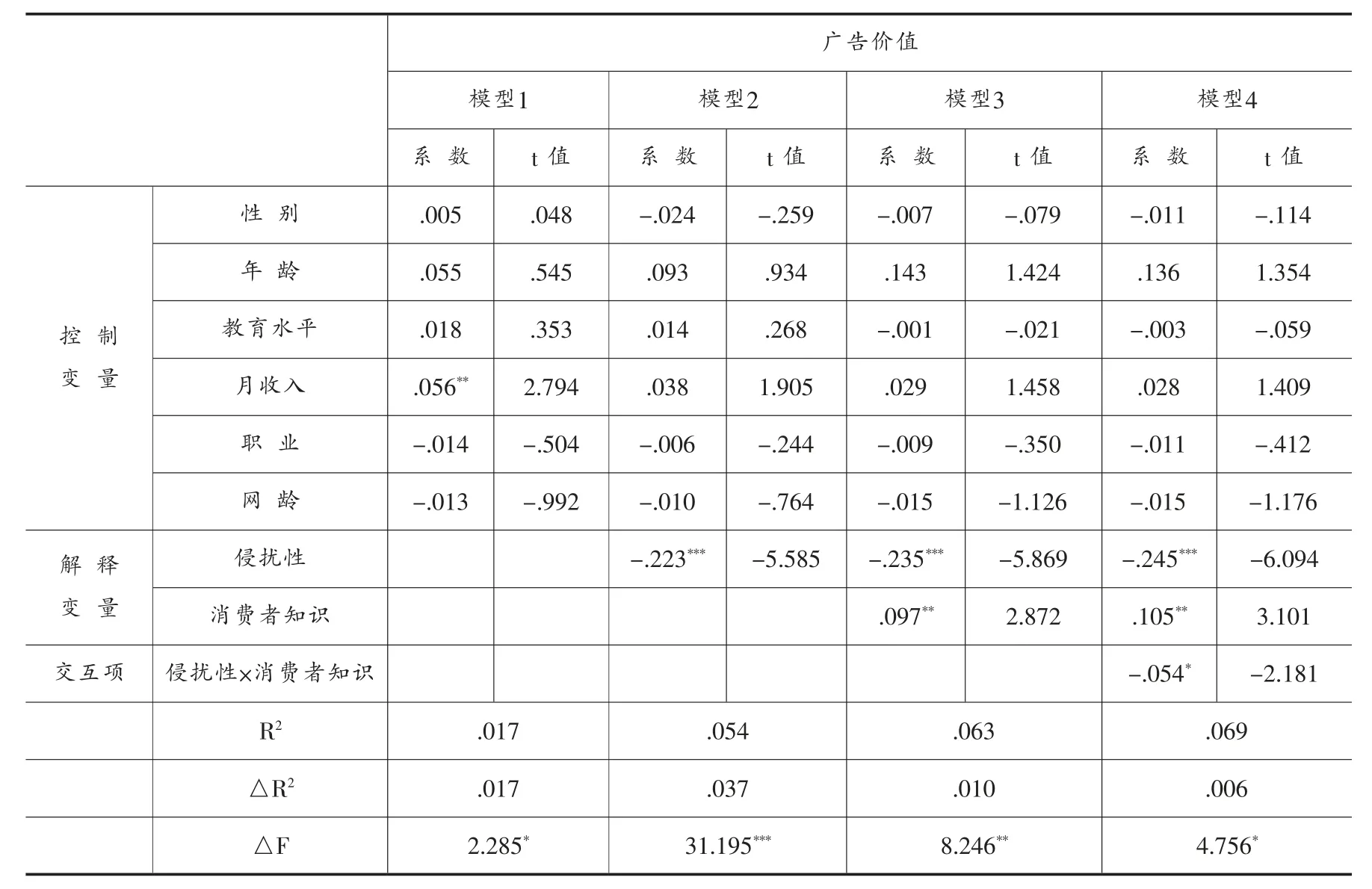

表5 侵扰性、广告价值与消费者知识之间的效应分析

表5的数据表明,网络行为广告的侵扰性特征显著负向影响广告价值(β=-0.223,t=-5.585,p<0.001),H3得到验证。引入侵扰性和消费者知识的交互项后,广告价值的方差显著增加(△F=4.756,p<0.05),表明消费者知识能调节侵扰性对广告价值的影响(β=-0.054,t=-2.181,p<0.05),从而支持H6。

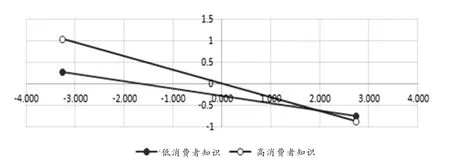

图2 侵扰性与广告价值:消费者知识的调节效果

图2呈现了消费者知识对侵扰性和广告价值关系的调节效应。从中可见,知识水平高的消费者,其侵扰性感知水平低时,对网络行为广告的价值评价更高。随着侵扰性感知的增强,其对网络行为广告的价值评价逐渐降低,当其侵扰性感知水平最高时,对网络行为广告价值的评价低于知识水平低的消费者。这种调节作用是增强型的:就知识水平高的消费者而言,侵扰性感知的提高所导致的网络行为广告价值评价的降低,大于知识水平低的消费者。

五、结论与启示

(一)研究结论与讨论

本研究探讨了网络行为广告感知特性对广告价值的影响,并分析了消费者知识对网络行为广告感知特性与广告价值关系的调节效应。研究结论主要包括以下方面:

第一,信息性特征显著正向影响网络行为广告价值,该结论与以往众多的研究发现一致。[6][10][14][15]而且,标准化系数反映出,在所有的网络行为广告特性中,信息性是广告价值形成的最重要影响因素,以往大多数研究亦显示信息性对广告价值的影响要强于其他因素。

第二,个性化特征显著正向影响网络行为广告价值,这与以往的研究结论一致。诸多研究均表明,广告的个性化有助于提升广告价值。[8][17][15]但从标准化系数来看,个性化特征的影响是三个特征中最小的。

第三,侵扰性显著负向影响网络行为广告的价值感知,其影响力比信息性弱,但比个性化强。

第四,消费者知识在信息性对网络行为广告价值的影响中无显著调节效应。这意味着不管消费者的网络行为广告知识水平如何,信息性都会同等程度地增强消费者对网络行为广告价值的认知评价。

第五,消费者知识会减弱个性化对网络行为广告价值的影响。主效应显示,个性化显著正向影响网络行为广告价值,说明不管消费者知识水平如何,其对网络行为广告的价值评价都会随着个性化感知的增强而增强。对于知识水平更高的消费者而言,这种增强的作用小于那些知识水平更低的消费者。这很可能是因为,对于网络行为广告知识水平更高的消费者来说,他们熟知网络行为广告迎合用户偏好的优势。因此,个性化感知的增强并不会明显提升其对网络行为广告价值的评价,但是,对于知识水平更低的消费者而言,个性化感知的增强,会让其不明就里地“大喜过望”,从而提升对网络行为广告的价值评价。

第六,消费者知识会增强侵扰性对网络行为广告价值的影响。主效应显示,侵扰性显著负向影响网络行为广告价值,这意味着所有消费者对网络行为广告价值的评价,都会随着侵扰性的增强而降低。对于知识水平更高的消费者来说,这种降低的作用会更明显。这可能是因为,如果广告商合理适度地使用网络行为广告,相关知识水平更高的消费者会比相关知识水平更低的消费者更加“宽容”地对待这种广告形式。但是,一旦网络行为广告侵扰性过强,他们也会因为知内情而更加否定这种广告的价值。

(二)管理启示

信息性是提升网络行为广告价值的最重要因素,而广告信息因素是广告本身的特性,与广告执行有关,是广告发布者可以掌控的因素。因此,企业在投放网络行为广告时,应该着重考虑如何为消费者提供及时、准确、有用的商业信息。同时也要看到,目前我国网络行为广告的投放工作更多地放在对消费者网络活动信息的数据挖掘上,并不像其他广告形式一样注重创意设计与表现,这直接导致当前消费者对网络行为广告特性的感知集中在信息性、个性化和侵扰性三大方面。但是,随着该行业竞争的加剧,广告从业者可以考虑如何通过创意策划以提高网络行为广告的生动性、娱乐性等,从而提高网络行为广告的价值。

鉴于个性化会显著增强网络行为广告的价值认知,所以适度提高网络行为广告的个性化程度将有助于提升广告效果。但是,消费者知识会减弱个性化对网络行为广告价值的影响,随着消费者对网络行为广告认识的深入,个性化对网络行为广告价值的积极作用会越来越弱,而高度个性化又可能招致消费者对个人信息泄露的负面感知。因此,营销者需要把握网络行为广告个性化的分寸,以发挥网络行为广告的最佳效能。

另外,侵扰性会显著降低网络行为广告的价值认知。而随着网络行为广告的幕后过程不断见诸报端,消费者的知识也日趋丰富,侵扰性对网络行为广告价值的负向作用则愈加突出。建议网络行为广告行业借鉴西方发达国家的做法,实行类似“选择进入”或“选择退出”这样的措施,给予消费者一定的控制权,这将有助于降低网络行为广告的侵扰性,从而提高网络行为广告的价值评价。