隧道洞口古滑坡堆积体边坡综合加固治理技术研究

刘运泽,洪 勇,李柏霄

(1.中铁十二局集团 第一工程有限公司,陕西 西安 710038;2.西安建筑科技大学 土木工程学院,陕西 西安 710055)

随着我国经济的快速发展,工程建设日益频繁、规模日益增大,遇到的边坡稳定问题也越来越突出,边坡失稳形成滑坡、崩塌等地质灾害,轻则增加投资、延长工期,重则摧毁建筑物、造成人员伤亡.因此,边坡治理一直是我国灾害治理的重要任务,边坡支护设计也是土木工程领域的重要课题之一.

多年来,国内外学者针对边坡失稳机理及加固理论的研究、边坡加固方案的设计及优化以及施工中的新技术等开展了大量的研究工作,取得了许多重要成果.随着计算机技术的发展,很多学者运用数值软件对边坡稳定性及边坡加固方案进行优化及评价.吴红刚[1]等考虑滑坡与隧道的空间关系,研究隧道-滑坡体系类型及其相互作用模式,结果表明不同体系受力与变形存在差异,相互作用随距离的增加而减弱.孙学毅[2]基于岩土边坡加固的丰富经验,总结了边坡治理施工的工法要素,重点探讨了预应力锚索加固边坡机理.苏立君[3]等通过数值模拟和室内试验研究了土钉支护结构相关参数对边坡加固的效果.Zhang[4]等通过离心模型实验和基于图像的分析方法研究了抗滑桩加固边坡机理.杨志法[5]等针对不同工程地质边坡提出了四项边坡加固新技术.Li[6]等研究了混凝土帆布用于边坡防护的力学性能和稳定性.罗丽娟[7]等对滑坡防治工程及其现状进行了综述.王恭先[8]对滑坡防治方案的选择和优化进行系统的总结和归纳.洪勇[9]等采用支持向量机方法对边坡的稳定性进行了研究.

相关学者的理论研究、数值模拟、试验研究为边坡工程稳定性分析和工程治理提供了一定的参考和依据.但是由于边坡工程的地质条件、所处环境、岩土参数等各种因素影响,特别是针对大型边坡工程的综合加固相关机制研究和加固参数优化比选还有待进一步深入研究.边坡工程治理常见技术有削坡减载、支挡结构、坡体加固等结构形式及其组合[10-12],针对单一的治理方案优化相关学者已经开展了很多研究工作.然而,传统的治理方案往往不能做到全局最优化设计,不是偏于保守就是偏于不安全,无法给出明确的安全、经济指标[8].因此,基于加固方案全局优化设计得到的边坡综合治理技术体系,是边坡加固治理方面极具应用前景的工作,尤其对于规模较大的边坡体具有显著的理论指导意义和现实价值.

我国广东岭南地区分布有大量古堆积体边坡[13-15],隧道穿越堆积体边坡将给施工带来极大的困难[16-17],尤其是体积巨大的不稳定堆积体边坡,须秉持先治坡后进洞原则,保证施工安全.本文以广东省汕湛高速公路惠州至清远段太和洞隧道洞口大规模古滑坡堆积体治理工程为背景,综合考虑防排水、坡前反压、抗滑桩、锚索锚杆框架梁等治理措施,研究了大型古堆积体边坡综合治理技术.基于理论计算、数值模拟,对边坡反压现场技术方案,抗滑桩位置、尺寸、距坡顶距离,锚索预应力值等参数进行设计并进行优化,通过分析堆积体治理前后的稳定性,形成了一套较完整的隧道洞口堆积体综合治理技术,为大规模堆积体边坡加固工作的定量化优化设计和工程安全提供理论依据和工程指导.

1 堆积体边坡概况

太和洞隧道隧址区场地为低山地貌,地形切割较为剧烈,隧道洞口浅埋,地表为含有碎石、块石的粉质黏土,层厚为3~10 m不等,下部基岩为全风化泥质粉砂岩,V级围岩,岩体结构破碎,极易失稳,洞门上方坡度约为45°.隧道右洞洞口上方存在一个常年人工取土形成的取土陡坎古堆积体边坡,堆积体平面呈圈椅状.由于取土后山坡形成临空面,坡体自然支承力削弱,顺坡向岩层产生卸荷作用产生拉裂,导致地表产生裂缝.同时雨水常年沿裂缝灌入,进一步侵蚀软化岩层,使裂隙有扩大趋势,但目前滑面并未贯通.

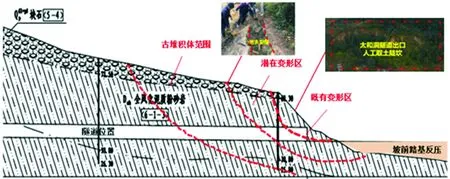

图1 隧道洞口堆积体纵断面示意图Fig.1 Longitudinal section of the accumulation body at tunnel portal

表1 岩土体计算参数表

根据平面地质调绘、超高密度电法物探、地质钻探及室内试验等勘察方法,表明堆积体具有多层、多级的特点,具体可划分前、中、后三级.如图1,其中前级边坡为既有变形区,中级边坡为潜在变形区,后级边坡则为坡体后部较大范围的缓坡区域.该堆积体长期处于极限平衡状态,洞口开挖前须对边坡进行预加固处理.

2 边坡加固理论计算

通过对该边坡的简化模型进行理论计算初步拟定边坡支护结构布置方案,后续运用数值模拟对方案中的具体布置参数优化比选后制定.边坡简化模型理论计算包括确定计算断面及滑面参数、计算剩余下滑力、拟定初步方案几个步骤.

2.1 滑面参数及反算指标确定

选取该边坡的中间主轴断面(如图1)作为计算断面.在边坡治理工程实施前,结合各潜在滑动面的变形特点及稳定程度,确定的各地层的土体力学指标作为反算参数.由于边坡前缘出现多条拉裂缝,中部及后缘未出现拉裂缝,因此该斜坡体处于蠕滑变形阶段,未形成贯通滑动面和大规模失稳.滑面参数结合边坡主滑方向断面地质勘探资料,取不同工况下两种计算稳定系数进行下滑力反算.计算结果见表2.

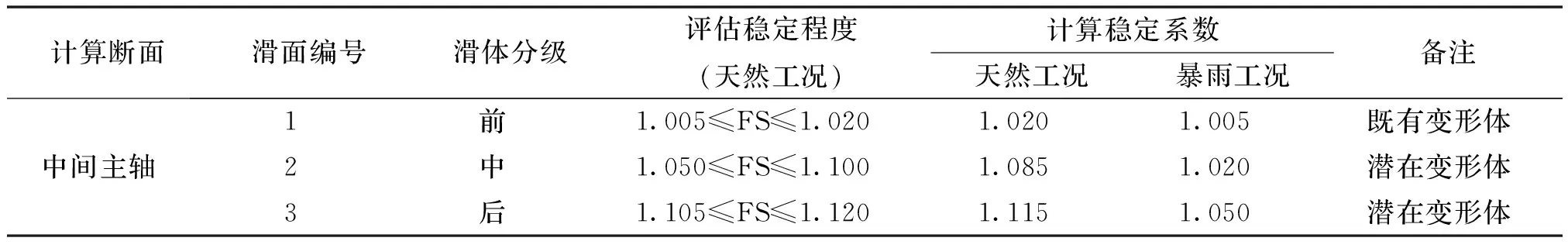

表2 边坡治理前各滑面稳定程度评估与稳定系数计算结果

表3 计算断面稳定性分析与滑坡推力计算结果

2.2 剩余下滑力计算

结合边坡稳定性评估与各地层土体力学指标反算成果,设计边坡加固治理方案,并验算治理方案效果.根据《建筑边坡工程技术规范》采用安全系数1.25和1.30计算边坡剩余下滑力.

表3给出了三个潜在滑动面的稳定评估,及其相应的抗滑桩剩余下滑力.其中第二级滑面:内摩擦角φ=11.4°,粘聚力c=15 kPa.当安全系数FS=1.25时,计算剖面第一排抗滑桩设桩处下滑力为1 420.2 kN/m,第二排抗滑桩设桩处下滑力为1 200.9 kN/m,滑体的剩余下滑力为1 672.4 kN/m;当安全系数Fs=1.30时,计算剖面第一排抗滑桩设桩处下滑力为1 811.4 kN/m,第二排抗滑桩设桩处下滑力为1 445.2 kN/m,滑体的剩余下滑力为2 153.7 kN/m.

最终以第二级滑面的计算结果参数进行支护方案设计.第二排抗滑桩支挡后,剩余下滑力将不再传递,则第一级抗滑桩处剩余下滑力为1 215.8 kN/m.

3 加固治理方案参数优化及效果评价

3.1 原边坡稳定性分析

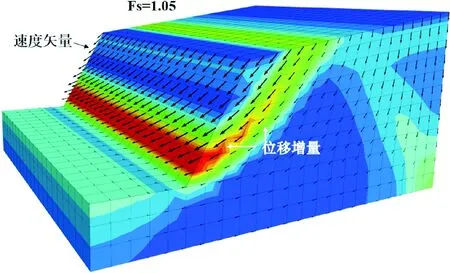

采用FLAC3D数值模拟软件,通过强度折减法对原边坡的稳定性进行分析,整体模型X方向长160 m,Y方向宽120 m,竖向(Z方向)高75 m.模型上部边界取至地表,为自由边界,其余边界均施加固定约束.模型分为地表粉质黏土和下伏基岩两层.模型岩土体计算参数均来自于试验结果计算和工程地质勘察报告.相应的计算参数见表1.

数值分析结果图2表明,自然状态下滑坡体的安全系数为1.05,远未达到《建筑边坡工程技术规范》中三级边坡安全系数为1.25的要求,且处于极限平衡状态,稍加扰动即可能发生坍塌破坏,因此必须进行加固治理.

图2 自然滑坡体剪切应变增量分布、安全系数及速度矢量图Fig.2 Incremental distribution of shear strain, safety factor and velocity vector diagram of natural landslide

3.2 加固方案拟定

以边坡中间主轴中级滑面为控制滑面,剩余下滑力作为计算推力,依托理论计算结果,初步加固方案为:堑顶处设计两排埋置式抗滑桩;边坡坡面处设计低预应力锚索、锚杆框架梁,用于锚固稳定边坡,防止边坡土体继续被牵引.另外,在洞口坡脚处减一跨桥梁并增设路基进行回填反压;在滑坡体周界外围设计截排水沟,坡体内设计若干集水井,完善排水措施,用粘土充填坡顶处的拉裂缝,阻隔渗流,防止雨水对滑坡体进一步侵蚀.

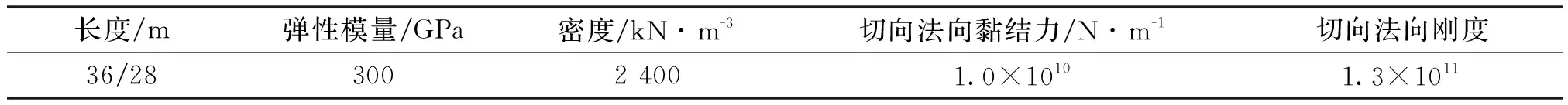

抗滑桩在堑顶处共设置前后两排,间距50 m;第一排共16根,桩长28 m,其中左洞左侧7根,桩间距6 m,左右洞之间5根,桩间距5 m,右洞右侧4根,桩间距5.5 m;第二排共15根,间距6 m,桩长36 m.所有抗滑桩均按照工程实际布置,模型中抗滑桩通过FLAC中的pile结构单元添加.

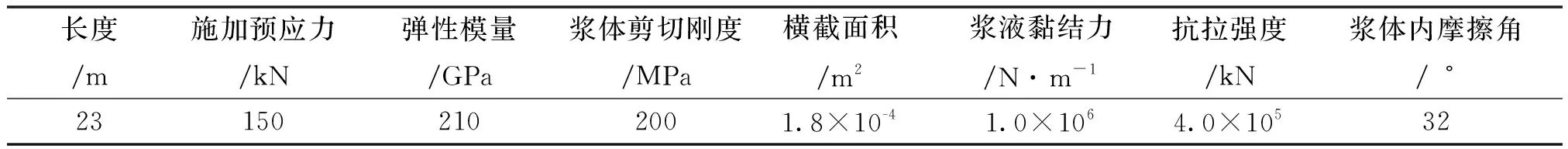

在第一排抗滑桩处,每根抗滑桩布置两根预应力锚索,锚索总长23 m,其中锚固段10 m,自由段13 m.在坡面靠近坡顶处设置4根预应力锚索,规格与抗滑桩上锚索相同,在坡面靠近坡脚处设置4根锚杆,长度为15 m.所有锚索均按照工程实际布置,坡面锚索、锚杆通过cable结构单元添加.其中坡面处采用框架梁连接锚索及锚杆,框架梁间距为3 m×3 m.支护结构参数如表4、表5.

表4 预应力锚索、锚杆物理力学参数

表5 抗滑桩物理力学参数

3.3 加固方案参数优选

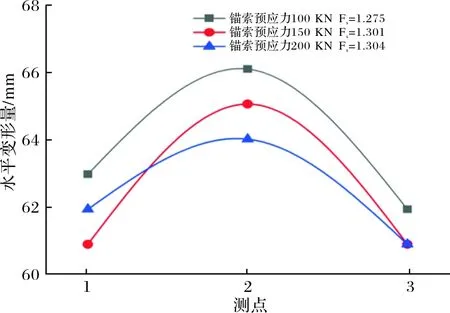

为确定最优的边坡加固参数,针对抗滑桩位置、抗滑桩尺寸、锚索预应力三个参数进行优化分析,对比分析不同参数下边坡安全系数以及坡顶最大水平位移.与此同时,现场选取三个监测点监测坡顶最大水平位移,1#监测点位于第一排抗滑桩之前,主要监测坡体前缘变形信息;2#监测点位于两排抗滑桩之间,隧道左右洞之间,主要监测既有滑面变形;3#监测点位于第二排抗滑桩之后,变形体潜在不稳定周界之外,主要监测坡体后缘变形信息.

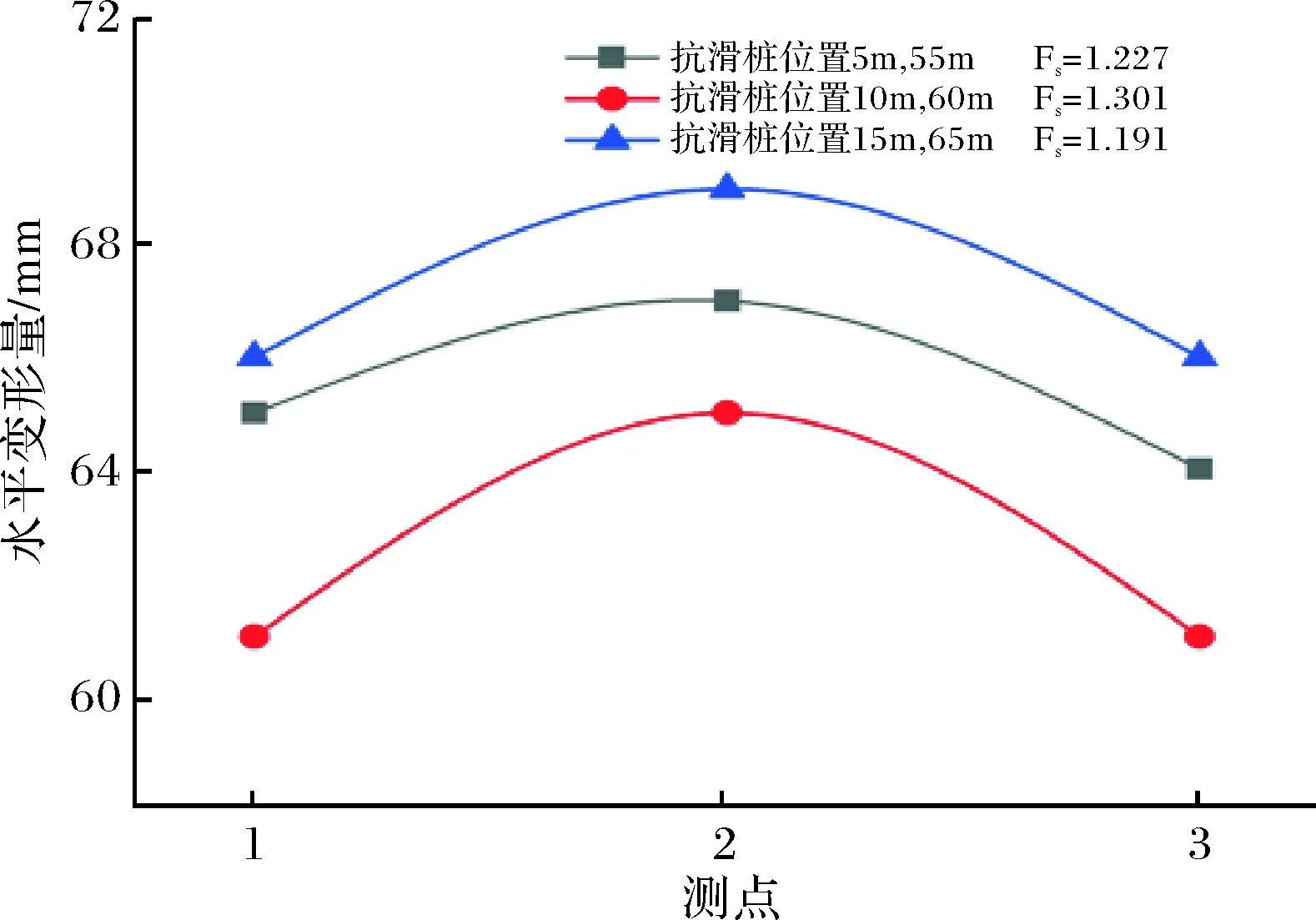

(1)抗滑桩位置优化

对于抗滑桩位置,本文选取三种布置方案进行对比分析.三种布置方案分别为:第一排抗滑桩距离坡顶前端5 m,第二排抗滑桩距离坡顶前端55 m;第一排抗滑桩距离坡顶前端10 m,第二排抗滑桩距离坡顶前端60 m;第一排抗滑桩距离坡顶前端15 m,第二排抗滑桩距离坡顶前端65 m.三种加固工况下滑坡体的坡顶最大水平位移曲线及安全系数计算结果见图3.

图3 双排抗滑桩不同位置时滑坡体最大水平变形曲线及安全系数Fig.3 Maximum horizontal displacement curve and safety factor of sliding slope at different positions of double-row anti-slide pile

计算表明第一排抗滑桩距离坡顶前端5 m第二排抗滑桩距离坡顶前端55 m时,滑坡体安全系数为1.227;第一排抗滑桩距离坡顶前端10 m第二排抗滑桩距离坡顶前端60 m时,滑坡体安全系数为1.301;在第一排抗滑桩距离坡顶前端15 m第二排抗滑桩距离坡顶前端65 m时,滑坡体安全系数为1.191.形成以上规律的主要原因是由于边坡前缘坡脚处人工开挖形成陡坎,滑动方式表现为牵引式,方向在近坡面处上翘,表现为“剪出”;边坡中部处滑动方向几乎与坡面平行,且沿顺坡向,表象为“剪切”;边坡后缘坡顶处较缓,滑动方向为垂直向下,表现为“地表沉降”.上述规律表明抗滑桩的位置过于靠前以及靠后都不利于边坡的稳定.同时,坡顶最大水平位移变形特点也很好地反映了上述规律,当坡顶抗滑桩分别位于10 m和60 m的位置时坡顶水平变形量最小.综合考虑边坡安全系数以及水平变形量,认为最有方案为第一排抗滑桩距离坡顶前端10 m第二排抗滑桩距离坡顶前端60 m处.

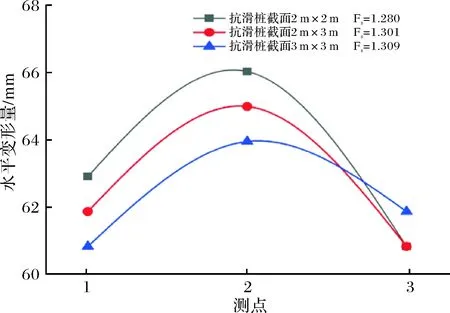

(2)抗滑桩截面尺寸优化

对于抗滑桩截面尺寸,本文选取三种截面尺寸进行对比分析.三种尺寸分别为:2 m×2 m,2 m×3 m,3 m×3 m.其中,2 m×3 m抗滑桩截面较长边顺坡向布置.三种加固工况下滑坡体坡顶最大水平位移曲线及安全系数计算结果如图4所示,可以看出,抗滑桩截面积对于滑坡体稳定性影响较小,在使用截面积为4 m2的抗滑桩时,坡体安全系数计算结果为1.280;在使用截面积为6 m2的抗滑桩时,坡体安全系数计算结果为1.301;在使用截面积为9 m2的抗滑桩时,坡体安全系数计算结果为1.309;不同截面面积下坡顶最大水平位移量随着抗滑桩尺寸的增大而减小.显然,抗滑桩截面面积越大,对于坡体稳定性提升效果越好.但考虑到经济效益,在已满足安全要求的前提下,应尽可能节省材料使用,在工况三比工况二桩身横截面积增加近一倍的情况下,安全系数增幅仅为0.008,因此认为最优方案应为截面尺寸2 m×3 m 的抗滑桩.

(3)锚索预应力优化

对于锚索预应力设置,本文选取三种预应力大小计算结果进行对比分析.三次分别施加100 kN、150 kN、200 kN预应力.三种加固工况下滑坡体坡顶最大水平位移曲线及安全系数计算结果如图5所示,由图可以看出,在较低预应力水平时,预应力大小对于滑坡体稳定性影响较大,在较高预应力水平时,预应力大小对于滑坡体稳定性影响较小.因此对预应力大小的设置要适中,才能最大限度地对坡体进行有效加固.在工况一预应力大小为100 kN时,安全系数计算结果为1.275;在工况二预应力大小为150 kN时,安全系数计算结果为1.301,提升较为明显;在工况三预应力大小为200 kN时,安全系数计算结果为1.304,提升非常小;不同预应力大小下坡顶最大水平位移量随着锚索预应力的增大而减小.显然,锚索预应力越大,坡体稳定性提升效果越好.同样,在满足安全和规范要求的前提下,基于加固成本的经济效益考虑,推荐最优方案为采用预应力150kN的锚索对边坡进行加固治理.

图4 抗滑桩不同截面尺寸时滑坡体最大水平变形曲线及安全系数Fig.4 Maximum horizontal displacement curve and safety factor of sliding pile with different cross section sizes

图5 锚索施加不同预应力时滑坡体最大水平变形曲线及安全系数Fig.5 Maximum horizontal displacement curve and safety factor of landslide body with different prestress applied to anchor cable

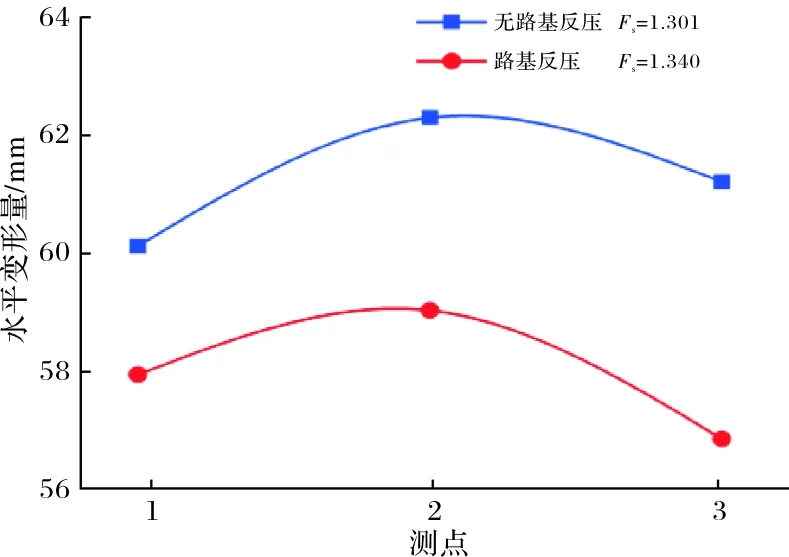

3.4 洞口路基反压对边坡稳定性影响

太和洞隧道洞口施工时,隧道洞口前方与桥相连,桥隧相连处场地较窄,出于安全和增大施工场地考虑,研究了洞口桥梁减跨增设路基对坡体进行反压的加固措施.本文也分析了该措施对滑坡体稳定性的影响以及治理效果.路基反压的数值实现通过在坡脚前部施加均布荷载后进行坡体稳定性分析.

增设路基反压能够有效的抑制滑动面的产生与贯通,从图6可以看出,增设路基反压后,在坡脚前的地面处,由于受路基压力,能够有效地抑制边坡下滑,其安全系数提高了3%,由1.301提升至1.340,表明滑坡体稳定性得到了明显提升,且能够很好地结合工程现场实际情况,节省施工成本,扩大施工场地,带来巨大收益.

图6 路基反压前后坡体最大水平变形曲线及安全系数Fig.6 Maximum horizontal displacement curve and safety factor before and after subgrade reverse pressure

3.5 边坡综合治理效果评价

经分析计算,不同最优加固参数下以及自然状态下洞口边坡的安全系数如图7所示,自然状态下下滑坡体安全系数为1.05,几乎处于临界失稳状态,稍加扰动即可能发生破坏,单项边坡加固措施仅能够满足规范要求的安全系数,但是缺少一定的安全储备;经综合加固治理后,则安全系数提升至1.340,综合治理效果见图8.根据《建筑边坡工程技术规范》,一般工况下安全等级为三级的永久边坡安全系数须大于1.25,显然综合加固治理方案已完全满足规范要求,其安全等级已达到一级,可认为已足够安全,可进行后续施工.

图7 不同加固方案边坡稳定安全系数Fig.7 Safety factor of landslide body with different reinforcement measures

4 工程加固效果

依据优化后的边坡加固处理方案,对太和洞隧道洞口处边坡进行治理,如图8,布设两排抗滑桩支护,同时在斜坡上设置预应力锚索框架梁对因开挖损失的应力进行补偿.另外,从工程最不利工况出发,结合现场实际情况,在洞口坡脚处减一跨桥梁并增设路基进行回填反压;在滑坡体周界外围设置一条截排水沟和若干集水井,完善排水措施.用粘土充填坡顶处的拉裂缝,阻隔渗流,防止雨水对滑坡体进一步侵蚀.

图8 现场效果图Fig.8 Scene diagram

在方案制定实施过程中,现场同时进行了滑坡体变形监测,一个钻孔中布置A、B两个方向的位移监测,A方向平行于边坡坡面,B方向与之垂直.边坡加固治理施工开始时间在6月底,8月上旬结束,随后进行隧道开挖施工.图9反映出,施工过程中由于边坡开挖卸荷及隧道进洞开挖施工,在开挖坡面、掌子面及隧道围岩附近的一定范围内应力水平急剧降低,变形体应力调整,临空面应力释放,岩体原有的节理张开或产生新的节理,形成开挖卸荷松弛区,影响变形体的整体稳定,造成变形体位移增量增加,发生波动,但位移增量都位于10 mm以下,截至9月上旬,隧道已开挖18 m左右,监测数据表明,隧道进洞开挖以后,边坡变形增量呈明显下降趋势,前中后三级边坡位移速率逐渐减少,整体变形速率始终处于较低值,加固治理有效提高了坡体稳定性.

图9 钻孔监测位移增量变化Fig.9 Borehole monitoring displacement increment

5 结论

(1) 太和洞隧道洞口边坡为大型堆积体边坡,由于长期人工取土坡前形成人工陡坎造成边坡堆积体处于极限平衡状态,隧道穿越堆积体施工易造成边坡失稳,堆积体规模巨大,加固治理效果要求高.因此,单一的支护措施无法满足要求,需综合采用多种支护措施并优化组合.

(2) 通过数值模拟对抗滑桩位置、抗滑桩截面尺寸、坡面锚索预应力三个支护结构设置参数进行了优化必选.结果表明,当第一排抗滑桩距离坡顶前端10 m,第二排抗滑桩距离坡顶前端60 m,抗滑桩截面尺寸为2 m×3 m,锚索施加预应力为150 kN时,该边坡加固治理方案为最优方案.

(3) 本工程滑坡体坡脚处地基土体较软,承载力差,易造成路堤失稳或产生过大的工后沉降变形.治理过程中结合太和洞隧道出口明洞、路基及桥台的设计,采用了减一跨桥台并增设路基的方案,加强洞口坡脚对边坡的反压效果.数值模拟计算结果表明对路基和桥台优化后边坡安全系数提高了3%,由1.301提升至1.340,有利于边坡安全和施工.

(4) 经过综合加固治理后的古滑坡堆积体边坡安全系数提升至1.340,已满足《建筑边坡工程技术规范》要求,其安全等级已达到一级,监测数据表明,边坡加固治理施工及隧道进洞开挖施工过程中,边坡变形未见明显增加,综合加固治理效果安全可靠.