巧用实验转变初中生的物理前概念

——以“光的色彩 颜色”为例

陈 芳 吕华平

(1. 江苏师范大学物理与电子工程学院,江苏 徐州 221116;2. 江苏省昆山市新镇中学,江苏 苏州 215300)

物理学是一门与生活紧密联系的学科,学生在学习新概念之前并不是“白纸一张”,而是已经有了一定经验和认识,即前概念,但这些前概念往往是一分为二的,正确的前概念对学生的学习起到正迁移的促进作用,错误的前概念会对科学概念的建构产生阻碍作用。无论是哪种情形,都积蓄着极大的教学能量,是学生建构科学概念的基础。因此,在教学过程中,教师必须了解并正视学生的前概念,尤其是对待错误前概念时,传统的“填鸭式”“灌输式”教学往往粗暴地用科学概念强行“覆盖”前概念,学生的学习效果较差,无法促进学生的有意义学习。[1]奥苏泊尔曾经说过:“如果我必须把教育心理学全部原理归结为一句话,那么我将会说,影响学生最重要的一个因素乃是学生已经知道的东西,肯定这一点并据此教学”。[2]因此,教师如何在教学中了解学生的前概念,并有针对性地寻找教学策略来实现前概念的有效转变,培养学生的科学素养,让学生的“学”变得更有意义,是每一位教师需要不断研究的课题。

1 正确认识前概念

1.1 初中生物理错误前概念的产生原因

莱布尼茨指出:“任何结果都有原因”,要想有效转变错误前概念,我们就必须了解这些前概念的成因。

首先,在初中生的头脑中已经积累了大量的生活经验,根据皮亚杰的认知发展理论,儿童的认知发展过程具有阶段性和连续性的特点,初中生的思维处于具体运算阶段,该阶段学生的思维活动仍然比较刻板,只能被动地遵守规则,对成人给的经验深信不疑,这些都会引起错误前概念的形成。[3]同时,日常经验往往具有单一性、表面性和偶然性等特点,与科学概念之间存在差距,例如,学生会认为“轻的物体会上浮,重的物体会下沉”等。

其次,随着科学技术的飞快发展,初中生会通过大众传媒获取知识,但是在物理中有一些相似的概念,由于社会媒体的生活性,部分内容的表述会不够科学严谨,例如媒体一般不会区分“重量”和“质量”,往往会误导学生产生“质量会随着物体的位置改变而改变”的错误前概念。

1.2 有效转变错误物理前概念的教学步骤

错误前概念具有顽固性、重复性等特点,[1]如果仅仅通过简单的说教去纠正,很难达到转变的效果。因为这些概念已经在学生的头脑中形成了一种定势,学生在分析和解决问题时,还是会不自觉地运用错误前概念。这就要求教师在教学过程一定要采用合适的教学策略来实现其到科学概念的有效转变。[4]通过实践和研究,有效转变前概念大致可分为以下4步。

(1) 了解与暴露概念。打“虎”要知“虎”,教师只有了解了学生的前概念,才能做到有的放矢。一般知“虎”的方式有:师生对话、问卷调查、教师间交流等。

(2) 再现概念情境,形成认知冲突,解构前概念。错误的认知往往是因为对事物或事件观察的片面性而导致,教师可以先从学生角度,将片面的前概念涉及的内容以演示实验、学生实验等方式展现其全面性质,从而引发学生的认知冲突,用事实来冲击“前概念”,调动学生强烈的好奇心,为科学概念的重建创造良好的条件。

(3) 解释冲突,建构科学概念。在形成认知冲突后,教师应趁热打铁,帮助学生发现前概念的不合理之处,从而建构科学概念,实现概念的有效转变。

(4) 巩固与应用概念。学生的前概念是具有“惯性”的,学生在解题或解释生活现象时仍然会习惯性地运用前概念,而我们的物理教学的最终目的就是要应用于生活,因此在概念的巩固和应用时,就应该强调情景化、生活化,而不是简单的数学化、模型化,从而更好地实现知识的迁移。

2 概念转变的教学案例

在进行苏科版“光的颜色 色彩”的教学时,教师若以讲授法授课,效果会较差,学生对物理概念的理解仍然很模糊,这种处理方式没有体现“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程基本理念。[5]通过对一线教师的调查和访谈发现:光在生活中随处可见,学生在课前已积累了大量的前概念,主要存在以下3个错误前概念:(1) 白光就是一种单色光;(2) 透明物体可以透过任何色光;(3) 我们看到的物体是什么颜色,是因为它本身就是这个颜色,与光的颜色无关。这些概念在学生的头脑中已根深蒂固,仅仅通过简单的说教很难纠正。教师应通过演示实验、学生实验等方式,一步步地解构前概念,从而实现概念的有效转变。

2.1 创设情境,了解与暴露前概念

教师展示多彩的图片并提问:白色阳光下的世界为什么是多彩的?

以问题引发学生思考,暴露上述第3个错误前概念,此时学生是非常疑惑的,教师再引导:大家都在接受白炽灯的照射,但是看到物体的颜色却是不同的,如A同学的衣服是红色的,而B同学的衣服是绿色的,要解决这个问题,就必须要了解白光是由什么组成的?我们从最常见的白光——太阳光开始研究。在太阳光的照耀下,为什么物体的颜色不同?物体的颜色又由什么来决定?以下将物体分为透明物体和不透明物体来研究。

设计意图:创设真实的问题情境,还原并暴露学生的前概念,进而引导学生将教师提出的问题分解成为3个小问题:(1) 白光是由什么组成的?(2) 透明物体的颜色是由什么决定的?(3) 不透明的物体的颜色是由什么决定的?通过问题解决,有针对性地转变学生的错误前概念。

2.2 演示实验,使前概念的转变更直观

活动1:分解太阳光

教师简单介绍三棱镜,演示光的色散实验。学生仔细观察色散现象,发现太阳光通过三棱镜后被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等7种色光。

设计意图:用事实说话,让学生直观地认识到前概念的错误,知道白光不是一种单色光,而是由多种色光混合而成的,此时教师应适当引导一句:“白炽灯照在我们身上不是只有一种色光,而是有7种色光”,为后面讲解“物体的颜色”部分奠定基础。而这一概念的成功转变能够引导学生关注情境中的其他问题,激发了学生的好奇心及想要弄清事实的欲望。

2.3 通过学生实验,使前概念转变更深刻

活动2:探究透明物体的颜色

学生实验:利用手边的手电筒让白光分别通过红色、蓝色、绿色玻璃纸,仔细观察现象。

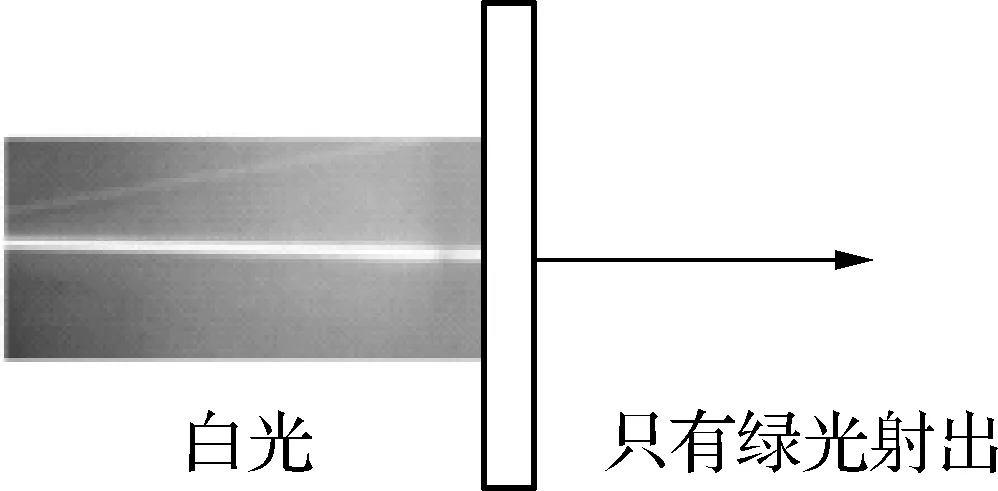

学生发现:红色透明物体只能通过红光,蓝色透明物体只能通过蓝光,绿色透明物体只能通过绿光。再请学生将蓝光照在红色玻璃纸上,观察现象(如图1),发现:没有光射出。由此得出结论:透明物体只能通过与其自身颜色相同的光,而吸收其他不同颜色的光。

图1

此时教师打铁趁热提问:当白光通过什么颜色的玻璃片会呈现图2所示的效果?学生在练习中体会到:透明物体允许什么色光通过它就是什么颜色。由此得到结论:透明物体的颜色由它透过的色光决定。

图2

设计意图:学生亲自动手,得到的实验结果更具有说服力和冲击力,明显的实验现象让学生清楚意识到自己的前概念是错误的,教师再因势利导讲解“透明物体的颜色”,成功构建了科学概念。

2.4 利用自制教具,制造认知冲突,使前概念转变更有效

活动3:探究不透明物体的颜色

教师展示自制教具:一个暗盒,内置一个实物展台连接至屏幕,内接一个白色灯泡和一个红色灯泡(如图3),先将白色灯泡打开,看到蓝色的“中国梦”字样,再将白色灯泡关闭,打开红色灯泡,看到黑色的“中国梦”字样。

教师提出问题:为什么同一物体在不同的灯光照耀下呈现出不同的颜色?物体的颜色究竟是由什么决定的?

设计意图:利用自制教具可以使学生直观地发现同一物体在不同灯光下呈现不同的颜色,引发了学生对前概念的“不满”,激发了学生概念转变的内驱力。

教师引导学生一起分析:打开白色灯泡时,“中国梦”呈现蓝色,说明当七色光照到蓝色物体时只有蓝光被反射进入人眼(如图4),得出结论:蓝色不透明物体只反射蓝光,而吸收其他不同色光。

图4

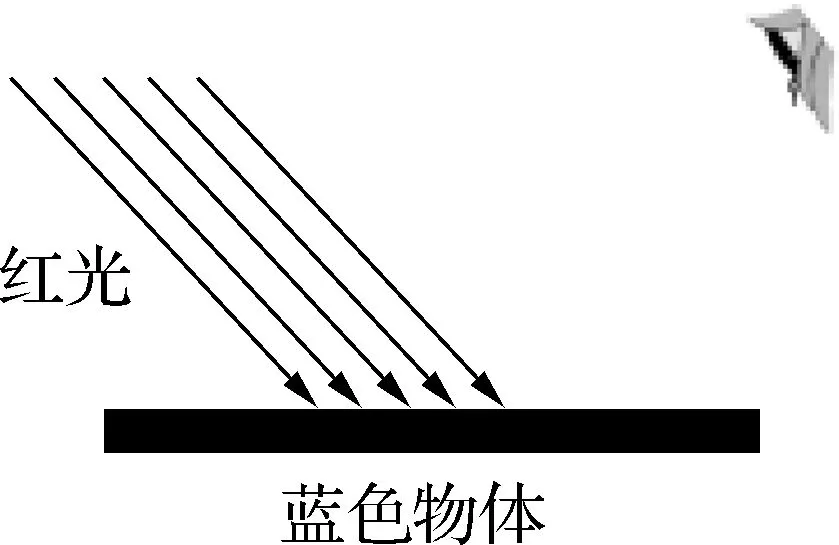

接着请学生闭眼模拟没有色光进入眼睛时,感觉到的就是黑色。说明当红光照到蓝色物体时看到黑色,实际上是没有色光反射出来(如图5),即蓝色物体只能反射蓝光,红光被蓝色物体吸收了。由此得到结论:不透明物体只能反射和自身颜色相同的色光,吸收其他色光。

图5

此时教师打铁趁热提问:当白光照到什么颜色的物体上时会呈现图6所示的效果?

图6

学生在学习中体会到:不透明物体反射什么色光,观察到的就是什么颜色。说明绿色不透明物体之所以是绿色,是因为它只反射绿色,由此得到结论:不透明物体的颜色由它反射的色光决定。

设计意图:再现前概念情境,通过直观的实验现象与学生的前概念形成冲突,从而让学生意识到自己的前概念是错误的,打破了原有的认知,使学生主动摒弃错误前概念,成功帮助学生实现了概念的转变,完成了知识的意义建构。

2.5 回归生活,使前概念转变更深入

教师提问:屏幕为何用白色, 冬天为何穿深色衣服?

设计意图:让学生“从物理走向社会”,实现前概念的根本转变。

教师再次提问:白色阳光下的世界为什么是彩色的世界?

学生回答:因为白光由各种色光组合而成,而物体的颜色由它反射或透过的色光决定。

3 结语

前概念普遍存在于学生的头脑中,具有顽固性、生活性、反复性等特点。教师要以学生为学习主体,充分了解并把握学生的前概念,据此创设情境,引起学生的认知冲突,激发学生的学习兴趣,从而揭示学生前概念的错误,运用实验等教学方式实现概念转变,建构科学概念。