黄土丘陵沟壑区沟道土地整治工程的排水设计

窦少辉, 高建恩,2, 李兴华,, 高 哲, 刘思璇, 周凡凡

(1.西北农林科技大学 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100; 2.中国科学院 水利部 水土保持研究所水利部 水土保持生态工程技术研究中心, 陕西 杨凌 712100; 3.西北农林科技大学 水利与建筑工程学院, 陕西 杨凌 712100)

黄土丘陵沟壑区土地整治工程自2013年由国土资源部、财政部发文批复后开始正式实施[1],目前已有整治土地3.37×104hm2,潜在整治土地2.00×105hm2余。沟道土地整治工程是一种通过对两岸边坡开挖并快速填沟覆土来增加耕地面积的工程措施[2],当年即可耕作收获,对保障黄土高原“退耕还林”成果,保障土地安全、粮食安全、水生态安全和黄河长治久安具有重要意义[3]。但沟道土地整治工程在保生态,惠民生的同时却为黄土高原带来了新的隐患:沟道回填阻断了原始流路,使沟道内土壤含水率显著提高,同时抬升了局部地下水位,造成土壤盐碱化、不均匀沉降,坝体出现渗漏、管涌等灾害问题[4-5]。为此,亟需一种适宜的排水方式来提升沟道中新造地对灾害环境的响应能力。

在沟道土地整治研究方面,Liu等[6]研究表明沟道土地整治工程在建立优质农田的基础上可以减少泥沙运移;李裕瑞等[7]调查发现陕北黄土丘陵沟壑区沟道整治工程实施以来,大量林地、草地和坡耕地向新造地转化且土地生产力显著提高。孙彭成等[8],娄现勇等[9-10]人试验发现随着沟道整治比例的增大,地表径流向地下径流转化增加,且沟道控制性工程的防洪标准随着沟道整治比的增大也有所提高,但地下径流中氮磷等污染含量增大。在排水研究方面,徐彬冰等[11]在沿海土地整治区,通过布设由排水井、地下吸水管、各级沟网等组成的暗管排水系统来起到农田排水的作用。排水渠密度与方向,暗管与明沟的组合布设形式的改变也会起到不同的排水效益[12-13]。刘丽萍[14]根据黄土沟壑区特殊的地质条件,通过修正渗流公式,改良了路基防排水的设计技术。排水的相关研究目前多集中在农田、市政、矿区等领域,而对于黄土高原沟道新造地的排水设计与应用的相关研究较少。

本文针对沟道整治工程带来的新造地蓄水排出困难的现状,通过一种碎石盲沟排水技术的布设应用,探索其对于沟道新造地蓄水和盐碱化的防控能力,并利用水窖收集渗水进行农田水保的高效利用,以期为今后相关领域的排水设计提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于陕西省延安市宝塔区李渠镇羊圈沟流域(109°31′E,36°42′N),流域面积2.02 km2,属于黄土丘陵沟壑第二副区。该区气候为半干旱性大陆季风气候,年均气温9.4 ℃,平均无霜期140~165 d,多年平均降水量535 mm,降水多集中在7—9月,延河流域平均水面蒸发量为897.7~1 067.8 mm,干旱指数1.57~1.92。土壤类型主要以黄绵土为主,土壤质地均一,抗侵蚀能力差。流域内植被属于深林草原过渡带,主要有杨树、柳树和刺槐等。土地利用类型主要以林地、草地和耕地为主。

因为黄土丘陵沟壑区特殊的地貌与环境因素,常年受土壤侵蚀的影响,羊圈沟流域土壤侵蚀模数平均可达8 979 t/(km2·a)[15],所以在20世纪末开展以淤地坝为主的水土保持工程建设以来,羊圈沟流域也筑起了淤地坝系。研究区位于羊圈沟流域的一个子流域,流域面积2.18×105m2,流域出口处修建有一座长30 m,高5 m的挡土坝,坝北侧有一小型排水沟。后期沟道新造地面积约1 950 m2,对土壤进行取样分析,测得土壤黏粒含量17%,粉粒24%,砂粒59%,土壤平均容重为1.42 g/cm3。

1.2 设计依据

本设计基于《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014),《地下工程防水设计规范》(GB 50108-2008)和《雨水集蓄利用工程技术规范》(SL267-2001)等,同时根据室内土柱试验结果和当地水文气象资料进行水文水力计算,依据计算结果进行沟道土地整治工程排水设计。现场施工过程要严格按照设计图要求进行放样、开挖、布置与回填。依照设计方案,碎石盲沟排水工程于2019年8月3日在设计区流域完成施工布置。

1.3 试验方法

1.3.1 取样方法 为了探索碎石盲沟排水工程对于沟道新造地环境的影响,分别在施工前后对设计区沟道新造地和相邻流域的对比区沟道新造地进行取样分析,探索碎石盲沟对新造地土壤含水率及土壤盐分的影响。设计区和对比区同为羊圈沟流域内的子流域,流域面积分别为2.18×105m2和2.09×105m2。两区海拔高度大致相同,分布在1 065~1 143 m的范围内,两子流域出口方向分别为东南和西南,并相互对接。取样点皆为新造地上的摞荒地,土质均为黄绵土。每次取样在两处造地分别取点3~5个,每点取20,60,100,140,180 cm深度的土样,即每处每层深度的土样有3~5个重复。样品进行含水率和电导率的测量与分析。

1.3.2 数据处理 设计图制作借助AutoCAD 2014完成,土样含水率的测定通过烘干法完成,并将烘干土样带回实验室磨细,按照1∶5的比例取土壤浸提液,用DDS-370A测溶液电导率并校正数值,使用SPSS19.0及Excel 2010完成数据分析和图表制作。

2 设计内容

沟道土地整治工程碎石盲沟排水设计主要从碎石盲沟的选材,整体的设计结构,盲沟设计断面尺寸,盲沟稳定性等方面综合考虑。

2.1 碎石盲沟选材

碎石层的渗透速率主要取决于碎石粒径和孔隙率。本设计参考李鑫[16]室内试验结果:在相同体积容器内放入不同粒径大小的碎石时,碎石的平均粒径越大,它相对应的孔隙率就越大,渗透系数就越大。考虑到野外布设施工难度与工程量相对较大,且工程安全更不易被忽视的原因,最终选取粒径50~80 mm级配良好的,强度不小于MU80,且吸水性能较强的石料来进行盲沟的填充。碎石层孔隙率保证大于35%,泥沙含量不得高于5%[17]。

碎石层外部考虑用无纺土工布进行包裹处理《土工合成材料应用技术规范》(GB/T 50290-2014),并进行热熔焊接法连接。无纺土工布具有良好的过滤性、伸缩性、通气性等特点,且造价低廉,材质轻,适合在野外布设,同时可以达到透水不透泥沙的工程要求。

2.2 结构设计

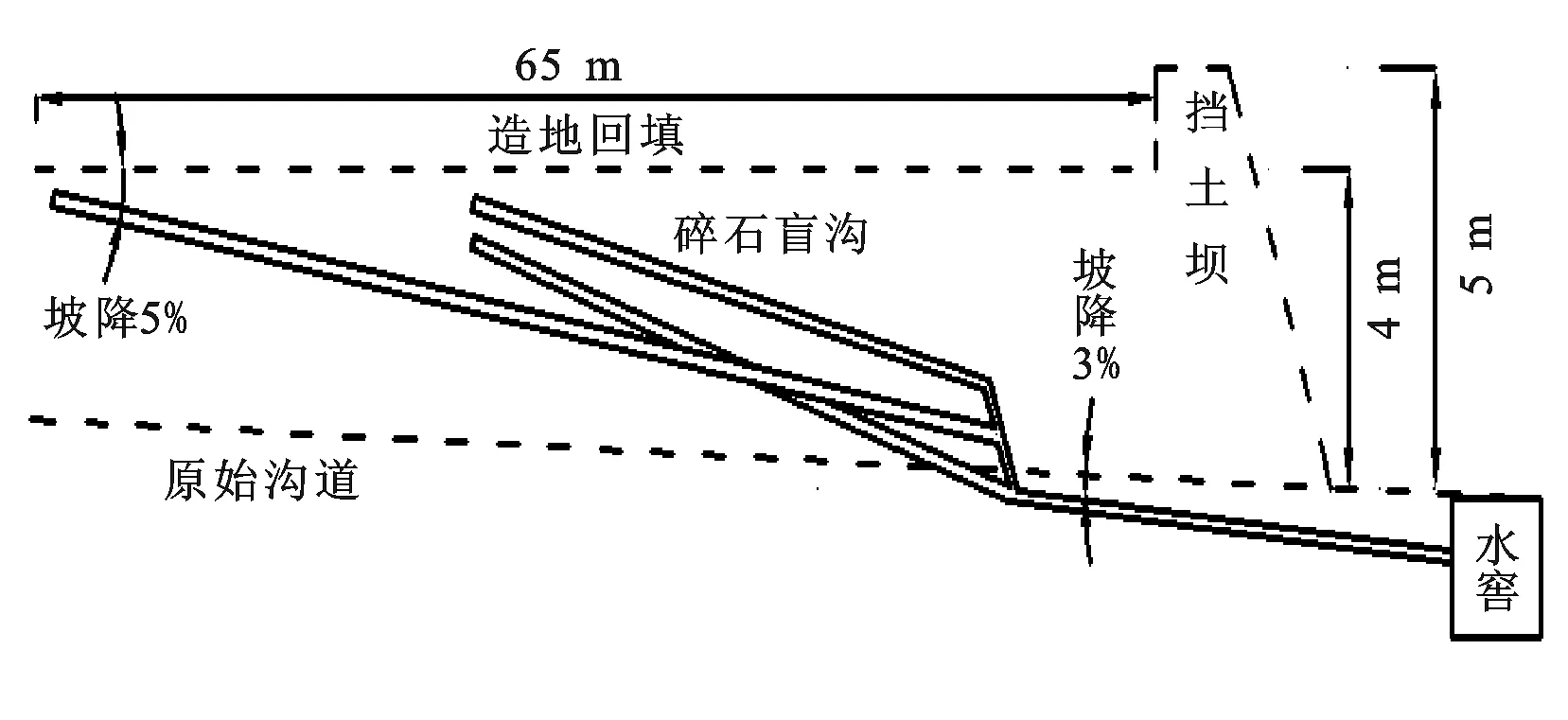

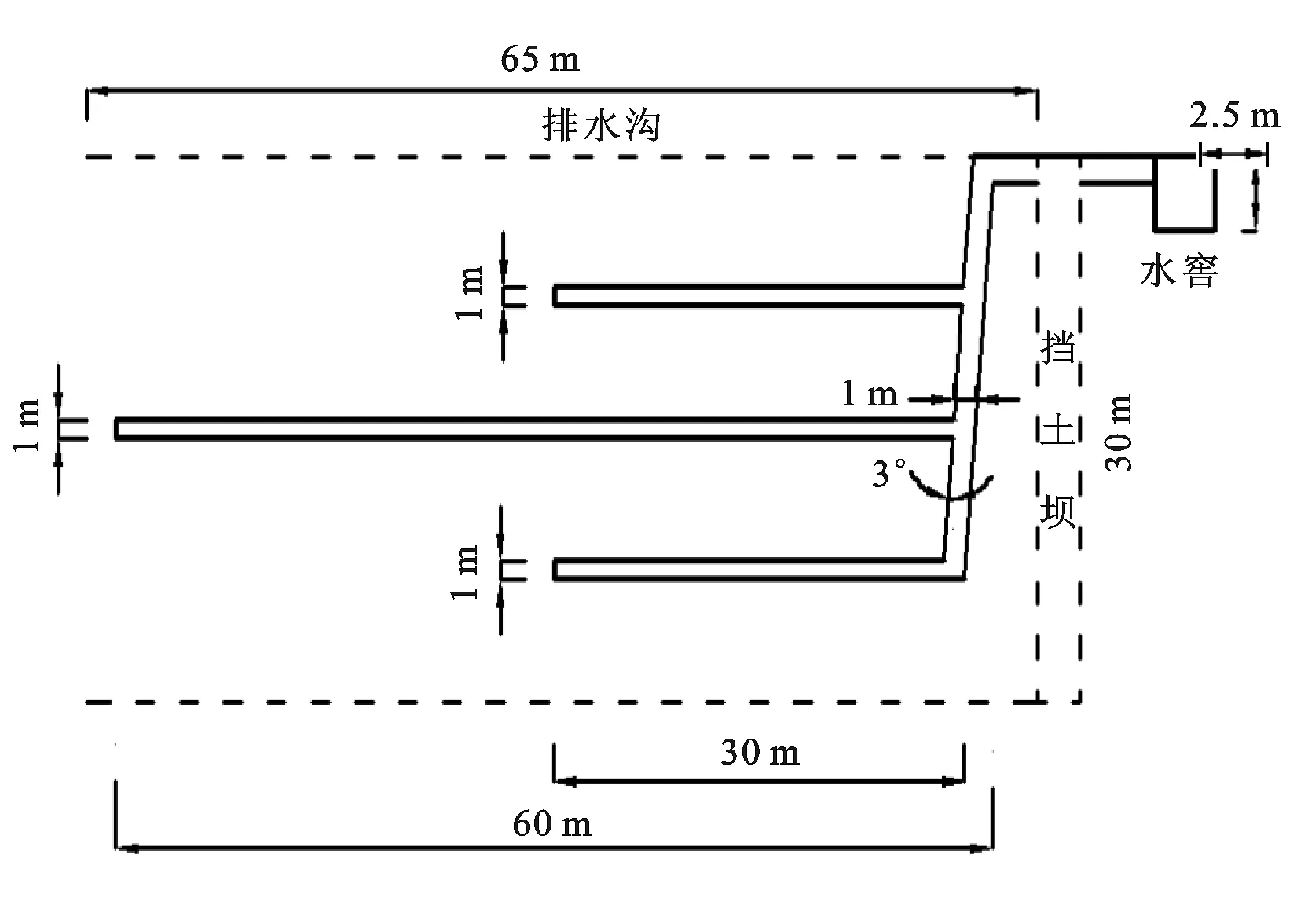

盲沟排水采取主、支盲沟结构设计(见图1)。依次布设3条地下碎石盲沟,并经地下流路系统规划,由坝下排出后汇集于设计水窖,工程设计如图1所示。主盲沟沿沟道新造地中轴线放样,距挡土坝约63 m处开挖,基本贯穿沟道新造地,设计长度60 m。考虑到盲沟要从挡土坝底部穿过,且过坝盲沟距坝体应不小于40 cm,因此在还原始沟道坡度(3%)的基础上加大坡降(见图2),同时考虑安全因素,设计主盲沟坡降为5%。综合造地深度,过坝盲沟埋深、盲沟长度和坡降设计,设计主沟埋深由地下0.7 m逐渐下降到地下3.7 m处,并与横向盲沟连接。为保证坝体结构稳定性和坝后环境相对不受到设计影响,设计横向盲沟将渗入盲沟的地下水引至坡脚,由坝体一侧底部穿过。

图2 碎石盲沟结构设计断面示意图

图1 碎石盲沟结构设计平面示意图

两条支沟位于主沟两侧,依据等间距法,设计两条支沟距主沟分别为8 m,3条沟可以尽可能收集整块造地的渗水。两条支沟在距坝体约30 m处开挖布设,设计坡降9%~10%,由南向北埋深分别为0.6~3.3 m和1.1~4.1 m,与主沟道交汇于横向盲沟,横向盲沟埋深由3.3 m向北连续下降到4.5 m,在贯通3条汇水沟的同时到达坡脚,之后穿过坝底收集于地下水窖,过坝盲沟与坝底高差为50 cm。盲沟体系整体保证不小于5%的坡降,确保渗流沿盲沟的流路运行。

2.3 最大入渗速率与流量设计

土壤的入渗速率主要取决于降雨强度i和土壤饱和入渗系数KS,当i

(1)

通过野外取样测量,并利用设计区新造地土壤进行室内土柱入渗试验。试验用土取自羊圈沟设计区新造地0—3 m深度区间,土样过1 cm筛去除根系杂质等,风干后均匀洒水,控制土样初始含水率14%进行配置,并模拟新造地土壤原始容重,按照1.4 g/cm3每5 cm分层夯实回填,装填深度为100 cm。静置土柱3 d,自然沉降后进行试验。试验过程中用马氏瓶提供稳定的3 cm入渗水头,观察并记录湿润锋和马氏瓶液面的刻度变化,计算土壤入渗速率的变化。

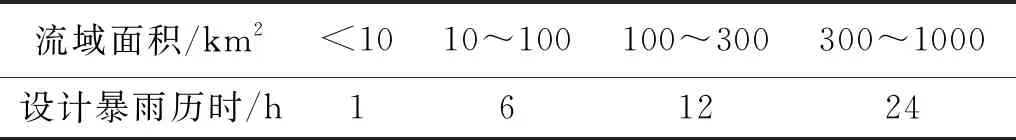

最终确定设计区土壤最大入渗速率Vmax出现在每次降雨的最初阶段,通过5组重复试验,确定最大入渗速率约为Vmax=5.40×10-3cm/s,设计区稳定入渗速率约为V稳=2.70×10-4cm/s。根据《延安地区实用水文手册》[19]查得设计暴雨历时与流域面积的关系(见表1)。

表1 设计暴雨历时取值范围

对于面积小于10 km2特小流域往往需要求算20 a一遇1 h甚至更短时间的降雨。计算公式如下:

Ht面=αt·Ht

(2)

式中:Ht面为设计历时t的流域面平均雨量(mm);Ht为历时t的点暴雨量(mm),可查相应历时最大点雨量均值图; ɑt为设计历时t的雨量点面系数,计算公式为:

(3)

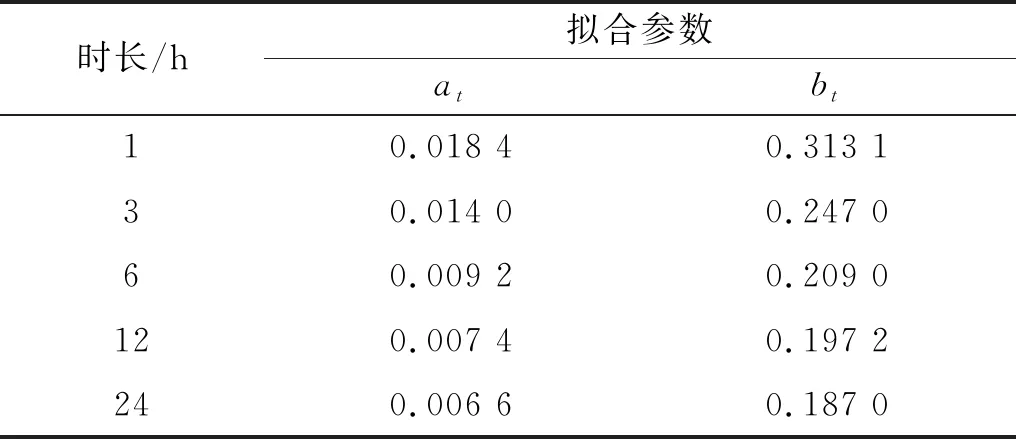

式中:F为设计流域面积(km2);at,bt为线性拟合参数(见表2)。

表2 at,bt线性拟合参数值

计算得设计区小流域20 a一遇1 h最大雨量为Ht面=29.96 mm,V降=8.325×10-4cm/s。

Vmax>V降>V稳,在这种降雨环境下,土壤最大入渗速率为V=8.325×10-4cm/s。考虑到设计区是一条季节性干旱沟,且土壤各层入渗速率略有差异,7 d内排出蓄水即可。因此,取最大入渗速率50%设计,设计区沟道土地整治工程排水盲沟设计流量Q=7.99×10-3m3/s。

2.4 盲沟稳定性设计

由于地下盲沟的开挖与布置,开挖土体与盲沟交界面的土颗粒相对不稳定,更易受到扰动而发生位移,严重将会导致盲沟堵塞或是地面塌陷。因此,需要对盲沟周围的土体进行起动分析,排除不合理的设计引起泥沙的运动,从而带来工程隐患。

针对排水工程中的泥沙运动问题,在此借鉴地下斜孔虹吸管内泥沙起动流速方程[20],其中盲沟设计角度θ为自变量,公式如下:

(4)

式中:u为泥沙起动流速(cm/s);ρs为泥沙密度(g/cm3);ρw为水的密度(g/cm3);d为泥沙颗粒直径,在此选取d50=0.02 mm;g为重力加速度,取9.8 m/s2。

其中泥沙密度的计算,利用韩其为等[21]的初始干密度计算公式,如公式(5)所示:

(5)

式中:D为泥沙粒径(mm);D1为临界粒径(mm);δ为薄膜水厚度,取为4.00×10-5cm。

根据公式(5),得到羊圈沟设计区土壤平均干密度ρs=1.377 g/cm3。将结果带入公式(4),并按照盲沟设计最大坡降tanθ=0.1进行求解,得到起动流速u=9.46×10-1cm/s。u>Vmax,所以在设计坡降的情况下,泥沙不会达到起动流速而被水流搬运,符合地下工程设计稳定性的要求。

2.5 断面尺寸设计

盲沟断面设计应符合在极端环境下,有效控制渗流的排出,无法补给地下水位。在此认为碎石层是均匀布置的,透水性能符合各向同性,可以利用渗流基本方程Darcy定律反推设计断面尺寸。

(6)

式中:Q为渗流量(cm3/s);K为渗透系数(cm/s);J为水力坡降(%)。

碎石层渗透系数K的计算利用Kozeny和Carman针对多孔介质渗流提出了渗透率k与孔隙率n的半经验半理论公式[22]。

(7)

(8)

式中:n为渗透介质的孔隙率;c为Carman常数,通常取5;D指碎石的平均粒径;ρ为流体密度;g为重力加速度;μ为流体粘滞系数,取20 ℃时μ=1.01×10-6kPa·s。

取D=60 mm,n=50%,得到铺设碎石层的渗透系数K=9.70 cm/s,设计盲沟断面面积A0=1.37 m2。根据前期设计和计算结果,3条盲沟截面设计为1 m×0.5 m的矩形断面,合计截面A=1.5 m2,达到排渗需要。主、支盲沟的渗水将汇集到横向盲沟至坝底盲沟,但考虑到沿程水头损失和开挖位置对坝体稳定性的影响,因此对于横向和坝底盲沟考虑适当增大设计横截面积。

2.6 水窖设计

基于对沟道土地整治工程地下渗水收集、监测、高效利用的目的,水窖设计为“全埋型”水窖,不另设地表集流面。为了方便在山区开挖与施工,水窖设计为矩形,尺寸为2.5 m×2.5 m×3 m,窖体主体位于地下,挖深3 m,进水口距窖底2 m,通过PVC管与盲沟出口连接,并用土工布包裹,可收集蓄水8 m3左右。

窖底进行翻夯处理后,利用混凝土制10 cm左右底基,窖身整体用砖块砌成,表面用M10水泥砂浆进行20 mm抹面。水窖上层与窖口各覆一混凝土盖板,窖口露出地表约30 cm,其余部分用土回填。

3 结果与分析

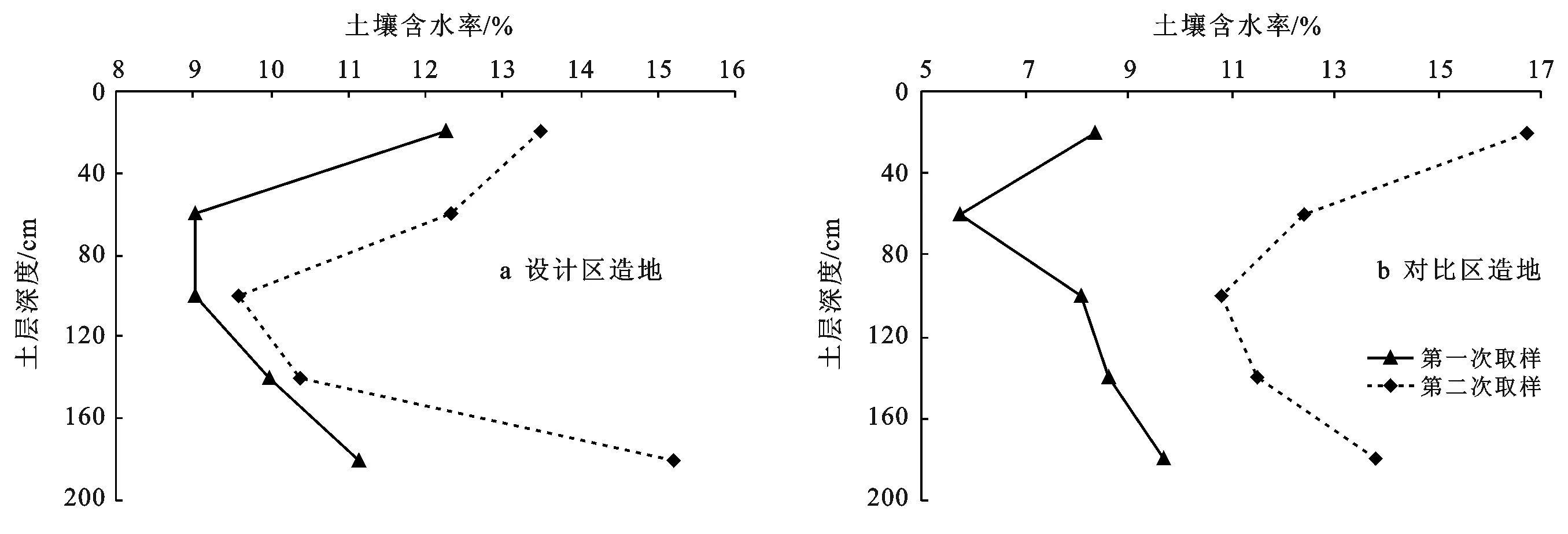

3.1 碎石盲沟对沟道新造地土壤含水率的影响

针对碎石盲沟排水设计对沟道新造地土壤含水率的影响进行研究,分别在设计施工前后对设计区域沟道新造地和相邻流域沟道新造地20—180 cm土层土壤含水率进行取样分析(见图3)。图3中第一次取样于2019年7月29日进行,此时已连续7 d无降雨(7月22日次降雨量81.9 mm);第二次取样是在地下盲沟施工后,且次降雨量达到54.2 mm后第3 d进行(下同),水窖共收集蓄水约1.875×10-1m3。分析第一次取样结果发现,设计区土壤含水率在土深20~180 cm范围内呈现先减小后增大的趋势,含水率分布在9.01%~12.28%之间。对比区沟道新造地在深度20~180 cm范围内土壤含水率同样先减小后增大,含水率分布在5.72%~9.71%之间。第二次取样结果显示,设计区20~180 cm土壤含水率相比第一次取样时有所增大,含水率整体分布在9.59%~15.22%,相对平均增幅18.63%;相比设计区沟道新造地,对比区沟道新造地含水率增幅更为明显,含水率整体分布在10.83%~16.76%,相对平均增幅65.44%。由两次取样结果分析可得,在应对次降雨量54.2 mm的情况下,与无措施的沟道新造地对比,碎石盲沟排水工程可使沟道新造地土壤含水率增幅相对降低46.81%,可使土壤最大含水率的绝对值降低1.53%。

图3 设计区与对比区沟道新造地土壤含水率变化特征

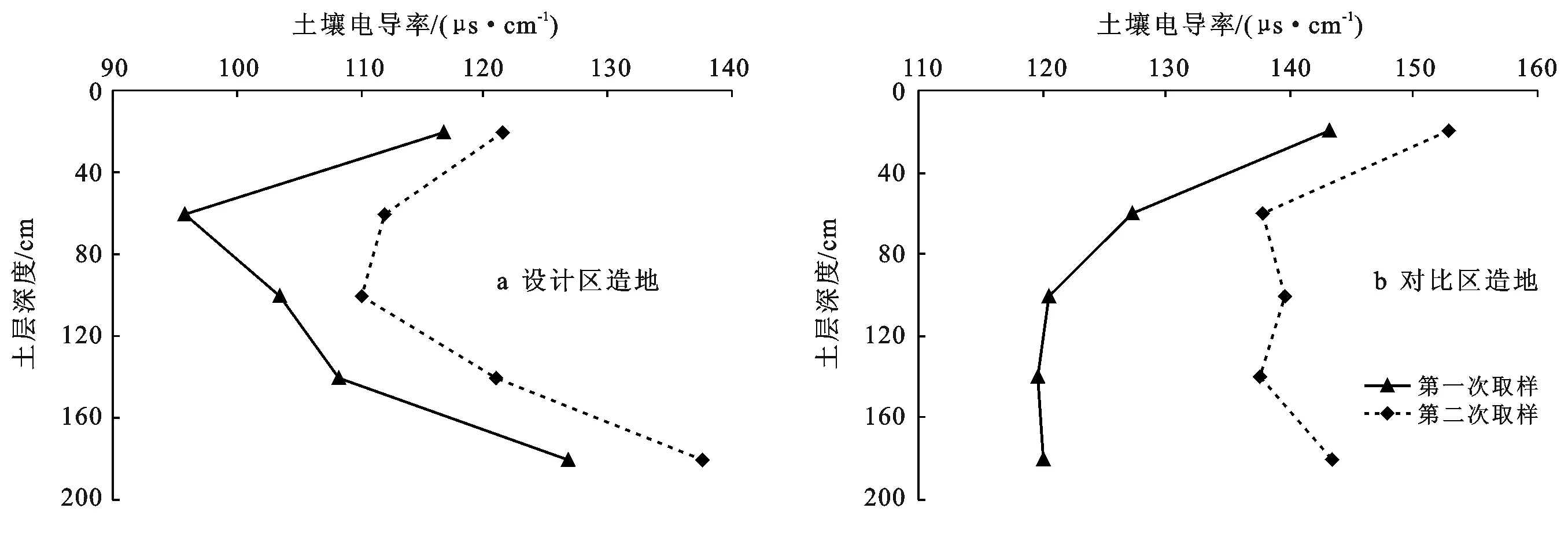

3.2 碎石盲沟对沟道新造地土壤电导率的影响

土壤电导率可以反映土壤中水溶性盐的情况,当土壤含水率低于30%时,电导率的大小主要取决于土壤中盐分的含量,两者呈正相关关系[23]。针对碎石盲沟排水设计对沟道新造地土壤电导率的影响进行研究,分别在设计施工前后对设计区域沟道新造地和相邻沟道新造地20—180 cm土层土壤电导率进行取样分析(如图4所示)。第一次取样后分析得到设计区的土壤电导率在土壤深度20—180 cm范围内呈现先减小后增大的趋势,数值分布在95.80~126.74 μs/cm之间。对比区土壤电导率呈现先减小后逐渐稳定的趋势,其值分布在119.61~143.26 μs/cm之间。碎石盲沟排水工程布设后,由第二次取样分析可得,在20—180 cm土壤深度范围内,设计区沟道新造地土壤电导率分布在109.98~137.47 μs/cm之间,相比第一次取样时各层数值有所增大,平均增幅9.44%。相比设计区的沟道新造地,对比区沟道新造地20—180 cm土层范围内的土壤电导率变化更为明显,电导率分布在137.57~152.88 μs/cm之间,平均增幅可达13.05%。由上述分析可见,在应对次降雨量54.2 mm的情况下,与无措施的沟道新造地相比,碎石盲沟的排水工程可使沟道新造地的土壤电导率增幅降低3.61%,可使土壤最大电导率降低15.41 μs/cm。

图4 设计区与对比区沟道新造地土壤电导率变化特征

4 结 论

(1) 本研究以黄土丘陵沟壑区羊圈沟子流域沟道土地整治控制性工程为例,基于小流域20 a一遇1 h暴雨设计标准,并结合室内试验结果及相关设计规范,设计3条矩形排水盲沟。盲沟长度分别为60,30,30 m,坡降介于6%~10%,盲沟截面积为0.5 m2,盲沟以粒径50~80 mm的碎石填充,用无纺土工布包裹,并由挡土坝底经过将渗水收集于下游的地下水窖进行监测利用。

(2) 碎石盲沟排水设计可有效缓解沟道新造地土壤的蓄水状况和盐碱化程度。初步监测结果表明,针对雨量为54.2 mm的次降雨,与无措施的沟道新造地对比,碎石盲沟排水工程可使新造地土壤含水率增幅相对降低46.81%,最大土壤含水率绝对值降低1.53%;同时使新造地土壤电导率增幅相对降低3.61%,土壤最大电导率降低15.41 μs/cm。

(3) 碎石盲沟排水设计是一种施工方便、经济环保的有效应对沟道新造地出现不均匀沉降、土地盐碱化,坝体出现渗漏、管涌等灾害的工程措施,可为陕北沟道土地整治工程和其他领域的排水系统设计提供参考。