学科建设研究的热点主题与未来展望

[摘 要] 运用科学计量可视化软件CiteSpace,基于词频分析法和共词分析法,对1998~2018年CSSCI收录的1 795篇学科建设相关文献进行可视化分析,通过223个共现关键词的筛选及相关文献的阅读归纳学科建设研究热点主题,探索未来研究趋势。结果表明:我国学科建设研究热点主要包括学科建设理论,人才培养,高校、高等教育与学科建设,思想政治教育、马克思主义理论学科建设,重点学科建设与一流学科建设等;在未来研究中应注重完善学科布局、调整学科定位,并加强学科建设理论研究、理工类学科建设研究与一流学科评价制度研究。

[关键词] 学科建设;双一流;CiteSpace;知识图谱

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2020)04-0021-11

2015年11月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(以下简称《方案》),提出加快建成一批世界一流大学和一流学科[1]。在这一战略部署下,近年来高校学科建设发展迅速,学科建设研究力度不断加强,呈现出新时期的新特点。本文以1998~2018年中文社会科学引文索引(CSSCI)收录的1 795篇文献为研究对象,运用CiteSpace软件,在对作者和机构等信息进行统计的基础上,通过223个共现关键词的分布揭示学科建设研究的热点主题与研究趋势,为未来研究提供方向与参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

利用国内权威的人文社会科学数据库——中文社会科学引文索引(CSSCI)获得研究所需文献样本。将检索主题词设置为篇名(词)=“学科建设”、发文年代为1998~2018年,即涵盖该数据库收录的全部年限,共检索到相关文献1 795篇(检索时间为2019年4月19日)。为保证数据的全面性,本研究在数据筛选过程中保留论文、综述、评论、传记资料、报告等多种类型文献,对其来源篇名、来源作者、期刊、机构、关键词等题录信息展开文献计量研究。

1.2 研究方法

近年来,以知识域为分析对象,显示科学知识发展进程与结构关系的知识图谱(Mapping Knowledge Domain)吸引了众学者的目光。随着信息可视化的发展,绘制知识图谱的各种工具纷至沓来。其中,信息可视化软件CiteSpace通过对特定文献的计量,以多元、分时、动态的引文分析可视化语言绘制知识图谱,展现知识领域的演进进程,并自动标识图谱上的引文节点文献和共引聚类所表征的研究前沿,以增强图谱的解读性。基于此,本文使用CiteSpace 5.3 R4,通过绘制作者、机构、关键词等知识图谱以及相关文献的阅读整理,探究我国学科建设领域的研究热点与发展趋势。

2 学科建设研究的基本情况分析

2.1 学科建设研究的时间分布

某一特定领域文章刊载量的增减变化,能够从一个侧面反映出该研究领域在学界受到关注程度的变化。1998~2018年CSSCI来源学科建设文献的时间分布及其数量变化情况如图1所示,可以看出1998~2000年学界对学科建设这一议题关注度较低,文献数量较少;2000~2008年进入我国学科建设研究的活跃增长阶段,文献数量激增,并于2008年达到峰值135篇;2008~2014年研究热度虽有所下降,但2014年至今再次呈现稳步增长趋势。可以看出,学科建设研究的两次增长期与我国“211工程”建设与“双一流”建设时间节点呈现高度契合。其中,“211工程”是国家在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点学科建设工程,其作为科教兴国战略对学界研究起到了较大的促进作用。这一规律体现出我国学科建设研究深受国家宏观规划影响,具有较强的政策导向特征。因此,可以推断在“双一流”背景下,学科建设仍是具有发展潜力的研究主题之一。

2.2 学科建设研究的学科分布

学科领域的多样性决定了学科建设研究的文献分布具有广泛性的特点。据不完全统计,1998~2018年CSSCI来源学科建设的相关文献分布于教育学(732篇),艺术学(136篇),历史学(101篇),图书馆、情报与文献学(98篇),经济学(84篇),政治学(82篇),中国文学(81篇)等学科(如图2所示)。从文献数量上来看,学科建设研究的绝大部分来源于教育学,这一结果从定量层面给予了“教育的发展是否需要教育学”以肯定回答,体现出教育学以其理论前瞻性为教育事业发展提供的方向与指导。同时,学科建设研究主要集中于人文社会学科,理工科与近年来如火如荼进行的新工科则对于自身学科建设研究较少,与近年来我国工程类专业的新设、重组等大刀阔斧的学科改革进程不匹配。这一现象一方面能够反映出工程类专业学者对自身学科建设关注度不高;另一方面也反映出该群体由于自身学科背景限制等因素对教育部2017年后陆续颁布的《关于开展新工科研究与实践的通知》等政策文件敏感性不强,表现出新工科建设研究的滞后性。

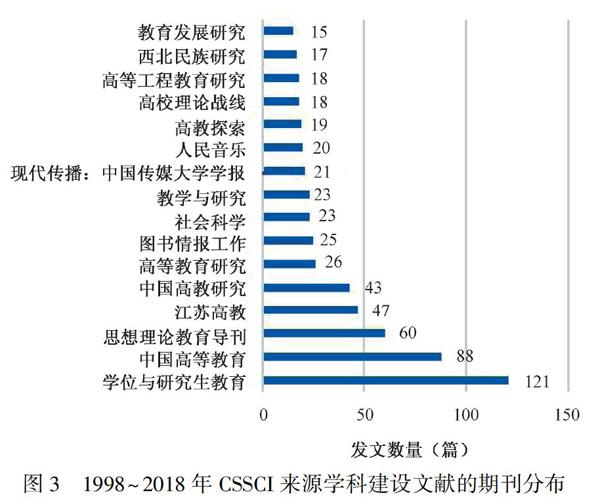

2.3 学科建设研究的期刊分布

1998~2018年CSSCI来源学科建设文献的期刊分布较广。图3统计了刊文量较高的前16本期刊,其中,文献量在100篇以上的期刊为《學位与研究生教育》(121篇);文献量在50~100篇的期刊为《中国高等教育》(88篇)和《思想理论教育导刊》(60篇)。除此之外,《江苏高教》(47篇)、《中国高教研究》(43篇)、《高等教育研究》(26篇)也都有较高载文量。值得注意的是,在文献量大于15篇的16本期刊中有9本均为高等教育类期刊,其将学科建设研究视为高等教育领域的重点选题,以设置专栏、组织学者笔谈等多种形式对学科建设研究给予了特殊且持续性关注。其中,《学位与研究生教育》凭借其自身定位与刊文高影响力成为我国学科建设研究成果发表的主要平台,对学科建设及其研究的发展起到显著推进作用。《思想理论教育导刊》《图书情报工作》《现代传播:中国传媒大学学报》等期刊也依据其自身学科特性对其建设路径进行了理论探讨。

2.4 学科建设研究中的合著情况

学术论文作为学术活动产出的重要形式,能够从一个侧面反映出某一领域的合作状态。本文运用CiteSpace软件,从微观的学者合作网络(co-author)与中观的机构合作网络(co-institution)两个层面,分析我国学科建设文献中的合著情况[2]。

1)学科建设研究中的学者合作。运用CiteSpace软件生成学者合作网络知识图谱(如图4所示),图中节点的大小代表作者发表论文的多少,节点间的连线代表作者间存在合作关系。可以看出,学科建设领域中学者合作较少,且尚未出现明显的核心作者与作者群。

发表论文是学者传播其研究成果的重要途径,论文发表的数量尽管不能全面反映该学者在某一研究领域或学术问题上的影响力,但在某种程度上可以反映其研究成就和活跃程度[3]。结合代表作者发文数量的节点频次信息,可以看出江西师范大学刘小强(5篇)、教育部社会科学委员会顾海良(4篇)、文化部于平(4篇)、南京师范大学教育科学学院王建华(4篇)、清华大学王大中(3篇)、武汉音乐学院汪义晓(3篇)、东南大学黄红富(3篇)、北京师范大学朱旭东(3篇)等学者在学科建设领域较为活跃。其中,顾海良、于平曾任教育部、文化部官员,以其高站位对马克思主义理论、艺术学科的学科建设进行了深入分析;刘小强、王建华作为高等教育学教授,从教育学原理的角度进行了学科建设理论研究;王大中、黃红富作为大学校长、行政人员,从大学发展战略、学科评价等角度进行了学科建设研究;汪义晓、朱旭东则围绕武汉音乐学院学科建设发展史、教师教育学科建设展开系列研究。可以说,以上学者在发文量、被引率等方面表现突出,对学科建设研究起到了主导与奠基作用。

2)学科建设研究中的机构合作。分析某一特定领域文献归属的研究机构,能够发掘该领域的主导力量与研究重镇。本研究运用CiteSpace软件,选取1998~2018年中每年刊文量排名前50的机构为节点绘制机构合作网络知识图谱,共得到47个节点(如图5所示),经过整理统计出学科建设研究发文量较高的30家单位(如表1所示)。

图5中节点的大小代表着机构发表论文数量的多少,表1中节点的频次代表着机构发表论文的具体数量。根据CiteSpace软件对所属机构的统计结果显示,发文10篇以上的机构仅有中国人民大学1家;发文5篇以上的机构包括华东师范大学、复旦大学、华中科技大学等8家;发文2篇以上的机构包括文化部、东南大学、武汉音乐学院等6家;发文2篇的机构包括杭州大学、暨南大学等15家。在这些机构中,除文化部、中国唐代文学学会、中国教育科学研究院外,其他机构均为高校,可见当前高校为我国学科建设研究的主要阵地。其中,中国人民大学凭借教育学院周光礼、马克思主义学院张雷声等核心作者学术成果产出的稳定性所形成的优势,占据学科建设研究发文榜的榜首,成为学科建设研究的主导和主体力量。

值得关注的是,图5中每个节点呈现散落状态,意味着当前学科建设研究不存在高校间的科研合作。这一现象反映出由于高校学科建设自主性带来的相对封闭,各校将学科建设视为大学自治事务,对学科发展外部环境的关注度不够;同时也反映出在各省纷纷颁布学科建设方案的背景下,各校面对共同目标缺少协同合作,地域性的学科建设共同体尚未形成。随着科研的迅猛发展,科学研究中的合作关系对不同机构间、学者间的资源共享、思想交流、知识传播与信息获取发挥重要作用,日渐成为影响科学生产力的巨大力量[4],因此,加强不同高校间的协作,共同攻克学科建设问题将成为接下来需要解决的问题之一。

3 学科建设研究的热点主题分析

关键词作为文献中的重要指示词汇,对研究主题具有较强约束力,是文献计量研究中的重要分析指标。运用CiteSpace词频分析法,能够通过高频关键词的筛选客观揭示一段时间内相关文[HJ*3/5]献研究问题的集中情况,归纳研究的热点主题。本研究为提高关键词共现知识图谱的可读性,将数据的时间切片设置为1年,选取每个时间切片中前50个节点,共得到223个节点与447条连线,其中频次排序前20的高频关键词如表2所示。

节点的聚类是指将抽象的数据集合根据其内在性质分成若干类,每一聚类中的节点具有相同特性,不同聚类间节点则存在较大差别。通过时间线视图(Timeline View)展现学科建设关键词聚类知识图谱,共得到学科建设、高校、学科、人才培养、马克思主义、方法论、一流学科等12个聚类(如图6所示)。

该聚类网络的模块值(Modularity Q)Q=0.541 2>0.3,说明划分出的社团结构是显著的;网络的平均轮廓值(Mean Silhouette)为0.563 1>0.5,说明聚类是合理的[5]。在此基础上,从时间[HJ70x]线的长度可以看出,学科建设、高校、人才培养、马克思主义、一流学科聚类包含的关键词数量较多且具有持续的研究热度;而中国古典舞、民俗学等聚类包含的关键词数量过少,说明此类研究不够深入、不具备较强代表性。因此,综合关键词分析与聚类结果,可将国内学科建设研究的热点主题归纳为学科建设理论研究,人才培养与学科建设,高校、高等教育与学科建设,思想政治教育、马克思主义理论与学科建设,重点学科建设与一流学科建设5个方面。

3.1 学科建设理论研究

在学科建设理论研究方面,学者们较为关注的研究主题主要有学科发展、学科体系与课程设置等。

1)在学科发展方面,相关研究可以分为两类。一类是学科发展的宏观研究,如通过分析学科建设背后的政治和行政权力逻辑,提出抛弃“罐头思维”、建立符合学科发展时代精神的新思维[6];以河南大学为例论述 “双一流”背景下一流学科建设的历史传统逻辑、学术逻辑与社会需要逻辑等[7]。由于学科建设工作牵涉到学校各个层面的多个环节,进行理论研究和科学管理时具有很强的复杂性和多学科交叉性[8],因此挖掘学科建设科学内涵及内在规律的理论研究能够起到高屋建瓴的作用,对相关研究及学科建设发展起到指导作用。另一类是具体学科的学科发展研究,如从“音乐分析”与“音乐学分析”到“音乐分析学”的学科发展过程[9];基于31所高校政治学学科建设现状的调研,论述其学科发展的马克思主义路径[10];从30年发展之路分析思想政治教育学科面临的考验和挑战,提出科学的发展路径等[11]。

2)在学科体系的相关研究方面,现有文献多为单一学科的学科体系构建研究。如在21世纪初学者们对教育管理学学科构建的基础上,结合最新进展提出该学科亟待解决的问题和今后的发展路径[12];运用比较研究法和理论分析法,论述我国土地科学学科成熟度较低的主要原因,并对该学科的基本范畴、方法论、学科体系进行构想等[13]。

3)在课程设置方面,学者们较多地开展某一学科的国际比较研究,如将国际计算机音乐界前沿与国内相关专业培养目标进行比较,提出引进教材、相关专业准确定位、加以细分的对策建议[14];以美国7所大学为案例,通过其教育技术学科的发展历史与人才培养模式概括教育技术学科的建设形成,为我国该学科今后的发展提供了建议等[15]。

可以看出,已有研究不仅在学科建设的概念界定、特点、原则和方法等方面进行了理论研究,还注重构建基础学科、主干学科、支撑学科和交叉学科相互促进、相辅相成的学科体系,并将学科体系和课程设置紧密结合。多方面、多层次学科建设理论研究,能够为学科建设实践提供方向性指导。

3.2 人才培养与学科建设

学科建设与人才培养存在相互促进关系。学科建设是人才培养的基础,人才培养能够为学科建设提供动力。因此,学科建设与人才培养的协同互动成为了学者们关注的研究热点之一。具体来说,学者们关注的研究热点主要有以下3个方面。

1)在高校层次上,学者们不仅对高校人才培養进行了宏观研究,如论述学科、专业建设与人才培养的内在关系[16],“双一流”战略背景下学科建设和人才培养的实践统一等[17]。学者们还将高校进行分类,针对不同办学类型高校进行人才培养相关研究,如结合北华大学学科建设经验论述地方高等学校学科建设的认识和思考[18];以武汉科技大学为例,探析地方行业高校特色一流学科建设路径等[19]。

2)在人才培养类型上,学者们关注到了各个学科领域的人才培养。如中、美、英3国高校电子商务人才培养模式比较研究[20];大化工类创新型人才培养体系的理论探索与经验总结[21];思想政治教育专业建设和人才培养问题对策研究等[22]。

3)学者们关注到学科建设、课程体系等与人才培养的紧密联系,开展人才培养模式研究。如以清华大学为例,介绍其创新性实践教育的人才培养新模式[23];以北京大学为例,梳理交叉学科的发展与人才培养的新趋势,系统介绍其人才培养模式的探索实践等[24]。

3.3 高校、高等教育与学科建设

高校以学科建制为组织特征,高等教育以专业教育为基本特征。学科建设是高校发挥人才培养、科学研究、社会服务3大职能的基础性建设,是高校发展的核心内容。因此,高校、高等教育与学科建设始终是教育学研究的热点议题。

在关键词知识图谱中,与“高校”这一节点有连接的节点包括“改革开放”“科学发展观”“211工程”“重点学科建设”等,结合这些关键词能够看出我国高校学科建设的演变历程。如科学发展观指导下创新型国际化外语学科建设与人才培养的路径策略[25]、思想政治教育学科建设导向[26];根据过程控制和目标控制构建基于监理制的重点学科建设项目管理模式[27];完善“211工程”建设内容、构建“211工程”宏观管理体系等[28]。可以看出,国家对高校的宏观部署对高校学科建设发展路径具有指导性的规划作用,同时,高校学科建设的实施与改革也存在着自觉呼应国家形势的特点。

与高校学科建设研究注重国家宏观形势不同,“高等教育”这一节点的相关研究则更为关注教育系统的内部建设,包括教育改革、学科队伍建设、学科布局、绩效评价等。如阐释学科队伍建设的重要性,讨论加强学科队伍建设的对策措施[29];基于中美29所世界一流高校的学科评估数据,从学科水平与布局结构两个维度进行量化分析[30];论述建设世界一流学科在学科遴选、经费投入、制度供给方面需要实现的“三个转变”等[31]。

3.4 思想政治教育、马克思主义理论与学科建设

在某一具体学科的学科建设研究中,思想政治教育、马克思主义理论与学科建设的研究文献量最为庞大,且研究问题具有深度与广度。国家引领对于思想政治教育、马克思主义理论与学科建设研究的开展有重要影响,学者们关注的热点主要包括马克思主义理论学科体系的构建与保障、思想政治教育的内在逻辑与话语体系、学科定位等。如该学科在一级学科与二级学科两个层面的文献建构[32];在学科建设视域中推进思想政治理论课的内在逻辑[33];思想政治教育话语体系的学科话语群、教学话语群与宣传话语群分类[34];从习近平的重要讲话中明确思想政治教育学科定位等[35]。

3.5 重点学科建设与一流学科建设

“重点学科建设”这一关键词分布于1999~2009年。在重点学科建设时期,学者们关注的热点问题包括学科建设的发展与评价、制度与管理等内容。如早在1999年就已从内部建设角度探讨重点学科建设[36];论述重点学科建设的学科队伍、投入—产出、环境三大要素[37];运用专家咨询法设置学科建设验收评估指标体系的35条指标[38];结合数据包络模型进行重点学科建设效率的评估指标体系对策分析[39];论述政策领导下重点学科建设制度形成轨迹、效应与成因[40];提出以政策分权化为特征的扁平化组织结构为“211工程”重点学科建设管理组织结构优化提供参考等[41]。由此可见,重点学科建设时期,学科建设的相关研究关注的不仅是学科自身内部建设的各个环节,而是一方面将学科建设融入到整个大学治理过程中,关注到学科建设的保障与评估;另一方面将重点学科建设视为我国重点建设制度在高等教育领域中的现实反映,关注到高校间学科竞争与利益博弈的过程。

2016年后,“一流学科”和“一流学科建设”进入学者们的视野。学者们首先关注到的是一流学科的内涵、特征与核心问题,如从大学与学科统筹推进过程明晰“双一流”建设的内涵与基本特征[42],论述一流学科建设在学科评估、学科结构、学科发展、师资队伍等方面的误区与新路向[43]。近年来,研究热点逐渐过渡到双一流学科建设路径研究、比较教育研究与院校研究,如基于24个地区“双一流”政策文本提出推进双一流建设策略[44];以哥伦比亚大学学科制度变革为例探究一流学科建设制度[45];以6所亚洲全球顶尖年轻大学为例,对学科设置与学科布局进行量化分析等[46]。可以看出,目前一流学科建设研究已明确一流学科的内在价值意蕴,进入具体改革实施环节。

4 学科建设研究的未来展望

综合考量运用CiteSpace软件计算的关键词频次和突变值等数据、关键词聚类知识图谱以及基于学科建设研究热点主题的文献述评,本文认为在未来的学科建设研究中应注重完善学科布局、调整学科定位,加强学科建设理论研究、理工类学科建设研究与一流学科评价制度研究。

4.1 完善学科布局,調整学科定位

重点学科建设既是学科生态自然发展的结果,也是政府和高校对学科建设价值与利益的期盼与诉求;重点学科建设既源于政府政策的导引,又是在高校的积极参与下逐渐演化并不断完善的制度化过程[40]。无论是211工程、985工程还是正在进行的双一流建设,无不受到政府政策规划的影响。随着2017年9月一流学科建设高校及建设学科的颁布,处于学科金字塔顶端的“一流学科”备受推崇,作为发展重点被分配到更多资源,形成学科发展的良性循环。但与此同时,从学科生态的角度来看,构建一流的学科生态体系不仅需要一流学科实现新发展和新突破,也需要及时跟进弱势学科,整体提升大学学科竞争力。因此,如何规避学科发展中的“木桶效应”,在建设一流学科的同时发展弱势学科、使各类学科共同进步,应成为未来学科建设政策研究的趋势之一。

此外,我国高等教育毛入学率已达到48.1%,高等教育步入普及化阶段指日可待。进入普及化阶段,“高深学问”将不再成为高等教育的唯一指向,如何瞄准学科定位、统筹学科布局、细化培养目标将成为必须直面的问题。从世界上发达国家的高等教育发展经验来看,实现高等教育普及化的重要推手不是“一流大学”,而是“地方院校”和“私立院校”,这一发展规律同样符合我国高等教育的发展历程。当前,我国已建成世界上规模最大的高等教育体系,如何以内涵发展为主调整高校内部学科布局和专业设置、提高高等教育质量将成为教育改革方向之一。面对这一形势,地方高校与私立院校应紧随时代步伐、准确捕捉发展机遇、依靠学科基础服务社会,从社会获得发展的经济基础和学科定位,加强学科建设。

4.2 加强学科建设理论研究

近20年,我国学科建设研究取得了较为丰厚的成果。但总的来说,在研究问题上,基于理论思辨的问题对策研究多,基于现状调研的实证研究少;在研究对象上,关注单一学科建设路径的研究多,关注整体学科建设规律的研究少;在研究方法上,院校工作总结研究多、理论构建研究少,历史比较研究多、国别比较研究少。可以说,目前学科建设理论的构建、学科建设和发展内在规律的探索等方面的相关研究仍较为薄弱。针对这一现状,在未来的研究中应强化学科建设理论研究与问题研究间的链接,注重理论构建与现实问题间相辅相成的关系。学科建设理论研究需要不断从现实中汲取研究问题,现实问题研究也应以相关理论为逻辑起点,避免就事论事的泛泛之谈。

加强学科建设理论研究,应拓宽学科与学科建设的内涵。学科不仅作为知识体系的学科,也是作为组织建制的学科,是由学者以及学者依赖于一定学术物质基础围绕知识进行的创造、传递、融合与应用的活动所组成的知识系统,是实在的具有组织形态的学术组织系统[31]。而学科建设则是围绕学科方向、学科梯队和学科基地,通过硬件的投入和软件的积累,提高学科水平,增强人才培养、科学研究和社会服务综合实力的一项系统工程的过程[47]。因此,不应将学科建设狭义地理解为某一学科的具体发展路径和人才培养模式,而应将学科团队建设、学术带头人的选拔与培养、学科平台的共享、经费资源的分配等问题纳入研究领域,丰富学科建设内涵、扩宽研究视野。

4.3 加强理工类学科建设研究

通过上文对学科建设相关文献的学科分布的统计,可以看出目前学科建设研究多聚焦于人文社科类学科,而极具冲击世界一流学科的理工类学科却尚未开展学科建设的深度研究。以“卓越计划”升级版——新工科为例,新型学科、新生学科与新兴学科的学科建设仍处于起步状态,如何创新学科建设方式、开展交叉学科建设、创新人才培养模式将成为未来学科建设与人才培养研究的趋势之一。

丰富理工科类学科的学科建设研究,一方面可以将其他学科的建设路径作为参考,寻找学科建设的普适做法;另一方面,可以根据工程类学科的自身特点开展院校研究与比较教育研究,不断开拓研究领域。已有研究虽已遍及工科院校学科平台建设[48]、制度建设[49]、人才培养模式[50]、教学团队建设等多方面[51],也通过美国普渡大学[52]、辛辛那提大学、加拿大滑铁卢大学等高校的院校研究推广了学科建设的经验与启示[53],但总的来说相关研究大多处于起步阶段,高质量文献数量较少,研究仍需持续深入。

4.4 加强一流学科评价制度研究

按照《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法》,“双一流”建设每5年为一个建设周期,第一周期即2016至2020年。按照总量控制、开放竞争、动态调整的原则,在第二周期建设方案将有所调整。但是,目前仍没有同一标准下的评价结果,使得一流学科建设动态调整成为未知数。因此,通过一流学科评价机构、评价程序、指标体系等问题的研究,建立一流学科评价制度应成为未来学科建设研究的趋势之一。

首先,在评价机构上,目前第三方评价已成为世界高等教育评价的潮流。独立于学校和政府之外的第三方机构能够在政府行政部门的认可下,站在社会公益立场进行大学评价,具有公正性。例如,目前由教育部学位与研究生教育发展中心对具有博士硕士学位授予权的一级学科进行的整体学科评估,作为目前我国评价范围较广、历时较长、影响力较大的学科评估,对我国学科建设的不断完善起到了重要的推动作用。以第四轮学科评估为参考,确立评估目的、募集评估人员、设置评估机构,将成为开展一流学科评价的组织保障。

其次,在评价程序上,根据《关于高校加快“双一流”建设的指导意见》和《关于编制“双一流”建设年度进展报告的通知》要求,“双一流”建设高校从2018年起应编制年度进展报告,一流学科评价存在着内部评价与外部评价相结合的趋势。大学内部评价有利于大学的自我改善;外部评价则更侧重于维持学科建设标准、追求效率等目标。因此,将内部评价与外部评价相结合的评价程序能体现评价的层级性,使评价结果更加全面。同时,第三方机构基于高校自评材料进行认证评价、高校根据第三方机构评价结果建设相应的反馈体系,调动高等教育各利益相关者参与学科评价过程,完善评价程序,将成为开展一流学科评价的过程保障。

再次,在评价指标上,一流学科建设评价存在着质性评价与量化评价相结合的趋势。一方面,从教育部学位管理与研究生教育司提出的“双一流”建设2018年度进展报告提纲来看,高校工作开展情况被分为拔尖创新人才培养、高素质教师队伍建设、科学研究和社会服务、传承创新优秀文化、国际交流合作5个方面,通过对每个维度下不同项目的总結,最终形成各高校的质性评价报告。另一方面,从我国高校学科评价的主要评价体系来看,影响力较大的上海交通大学《世界大学学术排名》、武汉大学《世界一流大学与科研机构学科竞争力评价》和浙江大学《国际大学创新力评价》等虽评价指标各异,但皆作为量化评价对大学与学科发展起到了推动作用。因此,是将《方案》中提到的“进入世界一流行列”变成可以量化的评价指标?还是摒弃大学排名与学科排名,将“双一流”建设评价作为形成性评价推动其建设?如何继续建设那些进入“动态调整”阶段的大学与学科?这些问题都将成为学科建设问题未来的研究方向。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].(2015-10-24)[2019-12-30].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201511/t20151105_217823.html.

[2]李杰,陈超美.CiteSpace:科技文本挖掘及其可视化(第二版)[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2016:180-181.

[3]李孝更.院校研究之研究:国内研究进展、热点与前沿[J].高校教育管理,2018,12(6):115-124.

[4]邱均平,王菲菲.基于SNA的国内竞争情报领域作者合作关系研究[J].图书馆论坛,2010,30(6):34-40+134.

[5]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2):242-253.

[6]王建华.学科建设话语的反思与批判[J].现代大学教育,2016(4):1-6+110.

[7]孟艳,刘志军.“双一流”背景下一流学科建设的三重逻辑——以河南大学学科建设为例[J].研究生教育研究,2017(4):67-71.

[8]张雷生,郑光远.[WW)]《[WW(]学位与研究生教育[WW)]》[WW(]2000~2007年度学科建设论文统计分析研究[J].学位与研究生教育,2008(12):46-50.

[9]陈鸿铎.从“音乐分析”与“音乐学分析”到“音乐分析学”——“音乐分析学”学科建设刍议[J].黄钟(中国.武汉音乐学院学报),2007(4):3-7+14+2.

[10]崔华前.论我国政治学学科发展的马克思主义路径——基于对31所高校政治学学科建设现状的调研[J].政治学研究,2010(5):30-39.

[11]冯刚.不断探索思想政治教育学科建设与发展的科学路径[J].思想理论教育导刊,2014(4):16-18.

[12]李旭.反思与构建:21世纪初教育管理学学科建设的新选择[J].现代教育管理,2012(7):13-17.

[13]吴次芳.土地科学学科建设若干基本问题的反思与探讨[J].中国土地科学,2014,28(2):22-28.

[14]李斯心.国际计算机音乐研究与我国相关专业学科建设管见[J].中央音乐学院学报,2003(2):46-50.

[15]任友群,程佳铭,吴量.一流的学科建设何以可能?——从南国农之问看美国七所大学教育技术学科建设[J].电化教育研究,2012,33(6):16-28.

[16]冯向东.学科、专业建设与人才培养[J].高等教育研究,2002(3):67-71.

[17]倪亚红,王运来.“双一流”战略背景下学科建设与人才培养的实践统一[J].江苏高教,2017(2):7-10+15.

[18]王文祥.地方高等学校学科建设的几点认识和思考[J].学位与研究生教育,2007(10):47-51.

[19]刘军伟,冯征,吕勇,等.地方行业高校特色一流学科建设路径探析——以武汉科技大学为例[J].研究生教育研究,2017(4):72-76.

[20]李枫林,刘滔,徐静.中外电子商务专业人才培养的比较研究[J].图书情报工作,2006(8):73-75+98.

[21]姜广峰,付志峰,郭广生.大化工类创新性人才培养体系的探索[J].中国大学教学,2008(10):39-41.

[22]佘双好,邢鹏飞.关于思想政治教育专业建设和人才培养的综合研究[J].思想政治教育研究,2014,30(6):1-8.

[23]顾秉林,王大中,汪劲松,等.创新性实践教育——基于高水平学科建设的创新人才培养之路[J].清华大学教育研究,2010,31(1):1-5.

[24]黄俊平,陈秋媛,瞿毅臻.交叉学科人才培养模式的探索与实践——以北京大学为例[J].学位与研究生教育,2017(5):39-42.

[25]曹德明.以科学发展观为指导培养创新型国际化外语人才[J].外国语(上海外国语大学学报),2007(4):2-5.

[26]张国启,王忠桥.论科学发展观对思想政治教育学科建设的导向价值[J].思想教育研究,2009(3):5-8.

[27]李爱彬,王鹏,赵文闯.基于监理制的“211工程”重点学科建设项目管理模式探讨[J].学位与研究生教育,2009(10):26-30.

[28]梁传杰.对我国“211工程”建设的若干思考[J].学位与研究生教育,2013(10):49-53.

[29]刘虹,马桂林.高水平大学学科队伍建设的思考[J].清华大学教育研究,2007(3):65-69.

[30]沈健,胡娟.高水平大学优势学科布局与选择的量化分析——基于中美两国29所世界一流高校的数据[J].中国高教研究,2013(9):61-67.

[31]宣勇.建设世界一流学科要实现“三个转变”[J].中国高教研究,2016(5):1-6+13.

[32]张雷声,邓春芝,龙晓菲.论马克思主义理论学科的文献建构[J].思想理论教育导刊,2013(5):55-62.

[33]白显良,卢波.高校思想政治理论课改革的几个认识问题[J].教学研究,2006(3):229-233.

[34]高鑫.思想政治教育话语体系结构探析[J].思想教育研究,2017(3):25-30.

[35]张澍军.试论思想政治教育学科定位——学习习近平两次重要讲话的一些思考[J].马克思主义研究,2017(7):125-130.

[36]陆思东,曹健.重点学科建设可持续发展问题初探[J].江苏高教,1999(4):81-84.

[37]刘志惠.重点学科建设要素构成分析[J].现代大学教育,2006(4):42-48.

[38]郑忠民,周景泰,刘唯聪,等.上海市地方高校重点学科建设验收评估指标体系研究[J].研究与发展管理,2002(2):46-50.

[39]陈凯华,官建成.重点学科建设效率的科学评估[J].学位与研究生教育,2008(5):59-64.

[40]左兵.政策导引下的重点学科建设制度分析[J].高等教育研究,2006(10):36-41.

[41]黄英.高校“211工程”重点学科建设管理组织结构优化探析[J].大学教育科学,2008(4):44-47+54.

[42]杨岭,毕宪顺.“双一流”建设的内涵与基本特征[J].大学教育科学,2017(4):24-30.

[43]王洋,何晓芳.“一流学科”建设的误区及新路向[J].教学研究,2017,40(6):1-4.

[44]褚照锋.地方政府推进一流大学与一流学科建设的策略与反思——基于24个地区“双一流”政策文本的分析[J].中国高教研究,2017(8):50-55+67.

[45]严三九,南瑞琴.一流学科建设的制度研究——以美国哥伦比亚大学新闻学院和密苏里大学新闻学院的学科制度变革为例[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,35(6):95-106+156.

[46]王宝玺.亚洲全球顶尖年轻大学学科布局的量化分析[J].清华大学教育研究,2017,38(6):52-58.

[47]陆军,宋筱平,陆叔云.关于学科、学科建设等相关概念的讨论[J].清华大学教育研究,2004(6):12-15.

[48]王彬,李秋红,韦青燕.工科院校“教研结合型”学科平台建设与应用初探[J].科教文汇(中旬刊),2015(5):22-23.

[49]马廷奇,李鑫.学科規训制度与新工科专业建设[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2018,20(3):319-323.

[50]饶碧玉,刘艳慧,陆志炳,等.新工科理念下城乡建设多学科交叉融合人才培养模式构建[J].云南农业大学学报(社会科学),2018,12(3):103-107.

[51]张勇,陈丽萍,徐秋月,等.面向“新工科”的信息类专业学科竞赛教学团队建设路线图[J].曲靖师范学院学报,2018,37(6):46-48.

[52]林健,彭林,BRENT JESIEK.普渡大学本科工程教育改革实践及对新工科建设的启示[J].高等工程教育研究,2019(1):15-26.

[53]向美来,易伟松.产教融合背景下新工科建设途径——北美合作教育启示录[J].中国高校科技,2019(Z1):80-84.[ZK)]

Hot topics and trends of development in research of discipline construction

JIN Yue

(Institute of Education, Jilin University,Changchun,Jilin130012,China)

AbstractBy using CiteSpace, based on word frequency analysis and synchronic analysis, the paper makes a visual analysis of 1 795 journal articles related to discipline construction collected in CSSCI during 1998~2018. Through 223 keywords and related literature to summarize the hot topics in the research of discipline construction, and explore the research trend in the future. The results show that the hotspots of discipline construction in China mainly include discipline construction theory, personnel training, university, higher education with discipline construction, ideological and political education, Marxist theoretical discipline construction, key subject construction and first-class subject construction. In the future research, we should pay attention to perfecting the subject layout, adjusting the subject orientation, and strengthening the theoretical research of discipline construction, the research of science and engineering discipline construction and the research of first-class discipline construction evaluation.

Keywordsdiscipline construction; double first-class; Citespace; mapping knowledge domain

[责任编辑 刘 冰]

[收稿日期] 2019-12-30

[基金项目] 吉林省教育厅“十三五”社会科学研究项目(JJKH20170880SK);吉林大学社科处种子基金项目(2016QY034)

[作者简介] *金玥(1994—),女(满族),辽宁锦州人。硕士研究生,主要研究方向为大学治理。