石头开花及其他

王永胜

一

俄罗斯白银时代著名诗人曼德尔施塔姆(1891-1938)过早秃头,所以总能感受到“一阵寒冷掠过头顶”,他在写给妻子的一首诗中就如此写道。看他留存于世的不多的照片,深邃的眼神在浓浓的眉毛和光光的脑门映衬之下,除了带给我们寒冷之外,更多的是深深的不安。

曼氏感受到的“掠过头顶的寒冷”,是整个喧嚣时代的象征。曼氏妻子说:我们可以从曼氏(二十世纪)二十年代的诗中看出,他从未怀疑一个新时代已随着革命到来,他说“我们时代脆弱的秒表已临近停顿”,旧时代只剩下一个声音,尽管“时间的来源消失了”。接着,是那个时代作为一头脊骨折断的野兽形象,它盯着自己的足迹。在《石板颂》中,曼氏称自己是“一个两面派,有两颗灵魂”。

缺乏人道主义的时代,让曼氏感到一股压力。“众人皆能感受到不断前行的社会建筑之形式的宏伟。尚未见到高山,可高山已将其阴影投向我们……我们不知道,这是迫近的夜的翅膀呢,还是我们应当步入的故乡的暗影。”

时代是兽,是高山,当它压过来时,就变成一把锋利的刀子,砍下曼氏,“如同切掉足踝”。

自一九二五年到一九三○年底,曼氏整整五年没有写诗,却在这段时期转向了散文随笔写作,写下回忆录《时代的喧嚣》。北岛认为,这段时期曼氏的散文写作,“可以看作是一种精神调整,即在个人与革命之间寻找缓冲地带”(《时间的玫瑰》,中国文史出版社2005年)。

在回忆录《时代的喧嚣》里,曼氏最关心的仿佛是文学之外的社会事件,也较少提到自己,着力写到的几个人物,其实算不得那个时代的风云人物,皆是“无名之辈”。曼氏写道:

我想做的不是谈论自己,而是跟踪世纪,跟踪时代的喧嚣和生长。我的记忆是与所有个人的东西相敌对的。如果有什么事与我相干,我也只会做个鬼脸,想一想过去……在我和世纪之间,是一道被喧嚣的时代所充斥的鸿沟。(《时代的喧嚣》,刘文飞译,敦煌文艺出版社2014年)

曼氏想藏起自己,却又要指出在他身处的时代,每一位正直之人的应对之道。与自己有关的,他就装成一副轻松的样子,“做个鬼脸”。不过,曼氏显然低估了那个喧嚣时代滚滚而来的碾压力。

时代列车“缓慢地爬行”,其实是马上要呼啸之前的蓄劲与热身,它“病态的安宁”,其实是诗人可怕的错觉。

二

曼氏出生于犹太家庭,不过他马上发现,父亲将自己带进了一个“完全陌生的世纪,一处遥远的环境,但无论如何,这并非一个犹太式的环境”。在大时代的冲刷下,曼氏感到的这种不安,也深深地影响着曼氏的父辈。

父亲则完全没有一种语言。这是一种口齿不清和失语症。一个波兰犹太人的俄语?—不是。一个德国犹太人的语言?—也不是。也许,是一种特殊的库尔兰口音?—那样的口音我没听到过。一种完全抽象的、深思熟虑的语言,一种自学而成的过于华丽、富有技巧的话语,在那里,通常的字眼与赫尔德、莱布尼茨和斯宾诺莎等人的古老的哲学术语结合在一起,一个研究犹太教的书呆子的古怪句法,一种做作的、不是总能说到底的句子—这样一种东西随便算做什么都可以,却不是一种语言,无论是用俄语还是用德语道出,均是如此。(同上)

曼氏敏锐地发现,不单单是自己的父亲如此,他身边许多人也是“口齿不清”。

家庭想说什么?我不知道。家庭天生就是口齿不清的,然而它却有些话要说。我和许多同时代的人都背负这天生口齿不清的重负。我们学会的不是张口说话,而是讷讷低语,因此,仅仅是在倾听了越来越高的世纪的喧嚣、在被世纪浪峰的泡沫染白了之后,我们才获得了语言。(同上)

“我和许多同时代的人都背负这天生口齿不清的重负。”所以,我怀疑曼氏很有可能就是口吃的。这从他的家庭成长环境、感受到的时代压力,与他写下的文字可以推断出来。

曼氏对文字的发音非常着迷,他总是从发音的角度去写作、解读经典文本。曼氏是一位声音诗人,诚如他自称的:“我没有手稿,没有笔记,没有档案。我不用手写,因为我从不写。在俄罗斯,只有我一个人用声音工作,而周围全是一些低劣者的乱涂乱抹。”

他的文字之中布满各种窸窸窣窣的呢喃之音,这种类似保护色的做法,是他的另一种“鬼脸”。从字面上读来,这也是一种心理补偿,是“孩子们自尊”的表达。这让他感到舒服。

曼氏甚至认为,这种不正常的、低语的声音,有时比正常的声音更真实、更生动,也更接近本质。“一个历史时代终结时的抽象概念,总是要发出臭鱼的味道。俄语诗歌那恶毒、欢乐的低语声要更好一些。”他在评价一位女演员时说:“戏剧过去、将来都将靠人类的声音而存活。彼得鲁什卡(俄罗斯民间木偶戏中的一个角色)用铜片抵着上颚,以改变声音。较之于卡门和阿伊达,较之于朗诵的猪拱嘴,彼得鲁什卡更为出色。”

据曼氏妻子回忆,一九二○年,刚回到列宁格勒(今圣彼得堡)的曼氏在诗人俱乐部朗诵了一首关于威尼斯的诗,众人都被曼氏朗诵诗歌的样子吸引:

曼德尔施塔姆便开始唱歌似的朗诵,并轻微地随着诗歌的节奏晃动。勃洛克和我并肩而坐。他突然轻碰我的衣袖,眼光指着奥西普·叶米利耶维奇的脸。我从未见过一张人类面孔这样被灵感和忘我所转化。曼德爾施塔姆那张普通、不显眼的脸,已变成先知和预言家的脸。亚历山大·亚历山德罗维奇也为之震惊。(转引自《曼德尔施塔姆诗选·译后记》,黄灿然译,广西人民出版社2015年)

据《人·岁月·生活》一书的作者爱伦堡回忆,曼德尔喜欢用“男低音唱自己庄严的圣歌”。

用唱歌似的方式朗诵,并轻微地随着诗歌的节奏晃动,恰恰就是口吃者最常见的方式,因为这样有助于表达。我口吃严重时,就是用唱的方式,手指在裤兜里打节拍,才能说出一句完整的话。口吃者在说话时,面部表情会特别生动,曼氏应该是注意到了自己这个细节,所以,他在论但丁文章中写道:“诗的内在形式是与那位说话和感受情感的叙述者脸上掠过的无数表情变化分不开的。”

他认为,“但丁似乎小心研究过所有言语缺陷,细心倾听口吃者和口齿不清者,倾听带鼻音的方言和吐字不清的发音,并从中获益匪浅”,“唇音形成了某种‘编码的男低音—持续男低音—也即和声的和音基调”,再加上拍擊声、吸吮声和口哨声,以及各种齿音,为《神曲》里的犹大层和该隐层的听觉风景,“培养了水晶”。在我看来,一个没有口吃的人是很难找到如此奇怪的角度解读但丁的。

当然,我们也切不可被曼氏笔下“口吃”“口齿不清”“低语”的表层叙述迷惑,就像曼氏在诗中常用的“陶罐”意象,陶罐的形状只是表象,其核心取决于陶罐究竟容纳了什么内容。实际上,一个口吃的、不能自由表达的人,不会真心说自己喜欢这种独特的、有着所谓“自尊”的表达方式。这其实是在禁锢的大环境下,对自己“舌头”的另一种不得已的“管辖”。

曼氏说:“任何一个词都是一捆,意义是从它的各个方向伸出,而不是指向任何划一的正式的点。”“口吃”“口齿不清”等词语,是一个时代的通病,也是某种象征、隐喻与反讽。当它们被曼氏一一捕获,书写下来时,它们之间反讽、矛盾的意义,却是如此诡异地统一在词语的内部,如同原告和被告裹着同一件披风,并肩立于风雪之中。

三

一九一三年,曼氏第一本诗集《石头集》出版,据说这本诗集从题名到意象都与丘特切夫的诗句有关。曼氏在《阿克梅主义的早晨》一文中写道:

丘特切夫的石头,“从山上滚下,在山谷静卧,像是自己滚下,又像是被一只思维的巨手推下”—这则是词。在这意外的坠落中,物质的声音如清晰的话语一般响起。只有建筑能够回答这一召唤。阿克梅主义者虔诚地搬起隐秘的丘特切夫的石头,并将它立为自己大厦的基础。

石头仿佛渴望另一种存在。它自己发现了自身中潜藏的动能—像是在追求“十字形拱”—加入了与其同类的欢快的相互作用。(《时代的喧嚣》,刘文飞译,敦煌文艺出版社2014年)

布罗茨基说,曼氏抑扬格的节奏如同“鹅卵石”般自然,读曼氏在《石头集》中所运用的严谨格律,能让他清楚地想到普希金以及普希金诗群。此时,我却一边读着曼氏的译本,一边诅咒自己对俄语的一无所知;耳边也响起曼氏的一句叹息—这是他在读但丁时发出的—“作为外国人,我们很难穿透外国诗歌的终极秘密。我们不能成为裁判,我们没有最后发言权。”

翻译也许是一门造成磨损的遗憾手艺,但是,我们也不用太悲观。纵使如此,我们也能发现那种只有本地人的耳朵才能完全领略的迷人韧性,在力所能及的范围。

曼氏笔下的“石头”和“词”相似。它是基石,可供建筑,俄罗斯可以站在石头上,它也是容纳万物的器皿。曼氏相信,“词语”和“石头”一样,都有其重量,可重量之中也隐藏着“内在意念”或潜在可能性,而他要做的,就是“使美在残忍的重量中升起”,也就是在这样的背景之下,曼氏才会肯定,“石头”/“词语”是能与自然相对峙的,甚至能战胜权力、生命、时间与空间。

曼氏笔下的“石头”,固然有布罗茨基读出的“鹅卵石”般的明亮与“自然”,但是不管如何,“石头”自身所带的重量,却又是不能不忽略不计的,并且它还在时时刻刻提醒着读者,一直存在着。所以,曼氏才会在“美在残忍的重量中升起”前加了一个“使”字。

当然,曼氏将“轻重”拿捏得很好,正如他在一首诗中所云:“沉重与轻柔,相像的姐妹/……缓缓的/漩涡中,沉重而轻柔的玫瑰。”

“沉重”与“轻柔”,这组矛盾的意象如何能共存?举一个现实的例子,看太极高手行拳,身形行云流水,左顾右盼,是谓“轻柔”,而步伐又是稳稳当当,蓄劲于丹田,可谓是“沉重”,两者确实能和谐并存于一位太极高手的身体中,如藏身于一朵玫瑰之中。

细细品读,曼氏笔下的石头,也有如此味道。

四

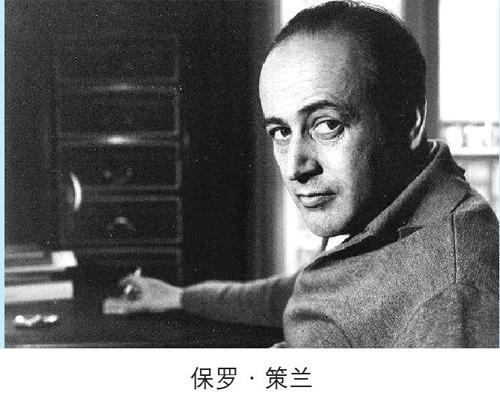

读到“石头”和“玫瑰”,你一定会想起写下那句著名诗句“是石头要开花的时候了”的保罗·策兰(Paul Celan,1920-1970)吧?

曼氏和策兰,两人有太多的相像:都是犹太人,苦于流放,艰难生存,都是译诗者,同样遭受过剽窃冤案。一九五七年,策兰购买了曼氏诗集,并开始着手翻译曼氏诗歌,策兰形容这次“相遇”,是“一种不可剥夺的真理的印象”。自此,经过几十年的时光流淌,曼氏笔下的“石头”“玫瑰”等诸多意象和策兰笔下的,开始叠加、重生。

北岛在《时间的玫瑰》里说:“在策兰的诗歌符号中,石头是沉重而盲目的。”然后句子如石头一样戛然而止,笔锋转向另一个方向。北岛这句话其实说得并不全面,因为他有意或无意地忽视了策兰的犹太人背景。石头、石板对犹太教来说,有着独特意义。如果说,它们确实是“沉重与盲目”,但目的又是什么?我们也许可以说,石头是“沉重而盲目”的,见证着策兰叩问的犹太意识,通过犹太意识,也理所当然地通向整个人类的生存意识。

读策兰,尤其是后期的诗,其冷峻、晦涩、难懂让人绝望。可是,如果我们通过他爱用的几组意象,找到他摆渡的船,力所能及地读懂他的几首诗,到达他用语言栅栏圈出的国度,那时,我们的内心,一定会感动得战栗。

举一个例子。策兰出生于说德语的犹太人家庭,策兰是想知道,大劫难之后,继续用德语写作的可能,以及在德国发表作品是何等感觉。在此过程中,策兰也受到外部的质疑,比如,马丁·布伯明确表示异议,说在德国发表作品,其对德国抱原谅态度是相当自然的。

同样有着犹太血统的德语哲学家阿多诺认为“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”。人们一般认为阿多诺这句著名的话是对策兰名诗《死亡赋格》而说的。阿多诺在《否定式辩证法》中的详细主张是—“从形而上的角度看,哲学家必须找到符合历史学的种种方式言说意义、真理与苦难,这样的言说方式既不否认也不肯定先验于我们知道的这个世界的另一个世界的存在:否认就是隐瞒召唤我们予以根本变革的这个世界的种种苦难,而直接肯定乌托邦的存在又会中断我们对当代社会的批评和改革这个世界的斗争。”(约翰·费尔斯坦纳《保罗·策兰传》,李尼译,江苏人民出版社2009年)

阿多諾的思想以复杂难读著称。尽管他后来撤回了这个说法,但是对策兰的伤害似乎木已成舟。

有人问精通多种语言的策兰,在战后怎么还用德语写作?策兰答:“一个人只有用母语才能说明自己的真相。在外语环境下,诗人是在撒谎。”这正是策兰的宿命,他和在集中营杀死他双亲的德国兵说同一种语言,与此同时,这种语言也是他挚爱母亲的语言,通向对母亲的思念。

策兰用德语写作,类似金庸笔下的“七伤拳”,拳法固然迅猛,可是每一次出拳,都会给出拳者自己带来内伤。策兰像是一手握着星光,另一只手握着“灰烬”(“灰烬”也是他爱用的词),伤心地走着夜路。这夜路他又不得不走,因为每一位杰出的作家在有生之年都不能停止自己的写作。

这真是命运对其最大的嘲讽。策兰写母亲的诗,读来都极其悲怆感人。如《狼豆》中的一节:

妈妈。

妈妈,谁的

手,我曾握过,

当我携你的

言语去往

德国?

(《保罗·策兰诗选》,孟明译,华东师范大学2010年,下文引用保罗·策兰诗歌,皆出自该书)

语言是一只手。策兰这首用来纪念母亲的《狼豆》,收录在他的德语诗集里,会被德国人读到,比如说海德格尔,也难免被刽子手读到。也就是说,策兰难免“握”上了刽子手的手。

策兰曾在集中营铲石头,修路间隙,在艰苦的环境和极少粮食配给的情况下写诗。一九四七年,总计四万罗马尼亚犹太人逃往维也纳,策兰给走私者出了高价,经历了一次危险的跨境逃亡。我们从他那篇神秘的散文体小说《山中会话》中也许可以猜出,他和其他流亡的犹太人躺在石头上过夜,绝望地看着神已不在的天空:“我就躺在石头上,那时候,你知道,就睡在石板上;在我身旁,他们也躺着,另外一些人,他们跟我一样,那些人他们与我不同,却又完全一样。”

《保罗·策兰传》的作者约翰·费尔斯坦纳说,对于在集中营里挖过石头却无法给父母一块墓碑的策兰来说,“石头”早已经代表着无言的伤痛。如果一块石头真能开花,那么就必须会是“一场改变信仰的风暴”。

按照时间的逻辑,假以时日,让石头持续风化到泥土的地步,是有可能开出花,但是策兰迟迟没有机会看到,正如他终究没有听到海德格尔的道歉。

“沉默”“石头”“嘴”“杏眼”“黑暗”

“雪”……诸多意象构成了策兰内心痛苦的版图。“石头”和“雪”,在策兰这里,是指无言的伤痛与见证,它们甚至比曼氏笔下的“石头”“雪”更为沉痛。

在内心的煎熬之中,策兰的写作也变得“结巴”。

黑暗中的姐姐啊,去拿你治病的香膏

救治这漂白的生活和不能说话的嘴

(《大陆》)

一张迟来的嘴……

(《摘葡萄者》)

长着灵魂胡须,冰雹似的

眼睛,白砾石那样

结结巴巴的人

(《向着黑夜的秩序》)

策兰在《密接和应》的诗中,甚至把欢呼词直接写成结巴;在《山中会话》中的饶舌;以及在一九五八年一月二十六日发表获奖演说中所说的:“我绕了一个弯子才来到这片风景。什么样的弯子呢?果真有弯子可绕吗?”我们都可以一并观之。

法国哲学家吉尔·德勒兹在《批评与临床》一书中扩大了口吃的表达范围,他把小说中主人公独特的穿鞋方式,换家具的方式,左右摇晃、前后颠簸、无法形容的走路姿势,都认为是一种口吃,是语言一种多分枝的变化。他在书中提到了曼氏,而我觉得,如果把策兰纳入他的论述之中,也不会不合适。

五

一个航海者在危急关头将一只密封的漂流瓶投进海水,瓶中有他的姓名和他的遭遇记录。许多年之后,在海滩漫步的曼氏,发现了沙堆中的瓶子,他读了信。这是一种天意。诗的接受人就是一位“后代中的读者”。

曼氏在《论交谈者》一文中提到的美丽而忧伤的漂流瓶,深深地打动了后来的策兰,策兰在文中也提到过漂流瓶。现在,我们又找到了策兰的漂流瓶,一再读他的信。正如策兰所云:“谁的手,我曾握过。”

读漂流瓶中的信息,我们很容易意识到,诗人的告别也是他作品中很重要的一部分。我们在读每一个杰出作者的作品的同时,也在阅读他们的死亡。

一九三八年十月,在集中营劳动的曼氏给家人写了最后一封信,这很有可能也是他留给这个世界的最后文字。曼氏说:“身体非常虚弱,弱到了极点,瘦极了,几乎变了形。我不知道,邮寄东西、食品和钱还有没有意义。还是请你们试一试吧。没有衣被,我被冻僵了。”

北岛在《时间的玫瑰》中写道:

策兰住在塞纳河米拉波桥附近,这桥因阿波利奈尔的诗而闻名。一九七○年四月二十日左右,策兰从桥上跳下去,没有目击者。他的公寓门前的邮件堆了起来,吉瑟丽向朋友打听她丈夫是否出门了。五月一日,一个钓鱼的人在塞纳河下游七英里处发现了他的尸体。

最后留在策兰书桌上的,是一本打开的荷尔德林的传记。他在其中一段画了线,“有时这天才走向黑暗,沉入他心的苦井中”。而这一句余下的部分并未画线,“但最主要的是,他的启示之星奇异地闪光”。

策兰把自己变成一个漂流瓶,“沉入他心的苦井中”。“井”也是策兰爱用的凄苦意象。

二○二○年一月十七日