“绿康城市”论

李树华

康 宁

史舒琳

杨荣湉

姚亚男

1 由东京城市中心“大手町之森”引发的思考

大手町位于日本东京城市中心地带的千代田区、皇居东侧,是摩天大楼与高档宾馆的集聚区,为东京建筑密度最高的街区之一。“大手町之森”项目根据2007年日本制定的都市再生特别地区制度规划建成,占地面积3 600m2,于2014年4月竣工。该项目着眼于在城市空间中重现自然和野趣,创造城市公共空间的新形态,通过表现大自然的活力和深奥感,使城市中的人们想起自然的“森林”,感受大地原本的自然风貌。

在项目建设过程中,项目组采取了以下独特的技术与手法:1)利用研究项目地原有植被(潜在植被)形成以乡土植物为主体的近自然植被景观;2)采取疏密变化、异龄搭配与混交栽植手法,形成近自然、有活力、有深度的森林景观;3)事先在千叶县君津市马登地区营造森林景观,成功后原样搬迁移植到项目地;4)对于关东地区的代表性鸟类和昆虫的栖息地环境进行了考虑和营造;5)作为该项目的重要目标,通过树林景观的自然美和四季变化,让市民、近邻工作人员和游人感受到宁静、活力和舒适感,促进身心健康。

由于场地被5条地铁线路包围,因此优化地下空间、构建地上和地下步行系统也是本项目的主要内容与对社会的贡献之一。设计师将森林的一部分设计为连接地上与地下的下沉花园,将丰富灵动的绿色与光影渗透到地下空间,大幅提升了通往地铁入口的空间舒适性。

时至今日,大手町已经形成了郁郁葱葱、春华秋实、鸟语花香、潺潺流水的城市森林景观,场地内可观测到多种鸟类和昆虫。经测定发现,与场地外气温相比,场地内气温平均下降1.7℃、周边气温下降0.3℃,缓解了城市热岛现象。

除此之外,大手町之森还在休憩娱乐、改善民众身心健康方面发挥了重要作用:地上部分的公共空间被树荫覆盖,为来往行人提供充满绿色活力的空间体验;通过林下设置的咖啡馆及座椅营造出在自然环境中放松休憩的场所。仲大街与场地相邻,穿过森林向南北延伸,道路与森林之间设置的半透明玻璃幕墙既能明确森林领域感,又能柔化城市的人工环境,并在一定程度上承担森林林缘群落的功能。特殊停座区可为使用者创造“独特的静坐体验”;泳池上方的网状躺椅、大型躺椅、秋千和景观亭下的座位也都是使用者乐意停留、体验与使用的休憩空间[1]。

对大手町之森的调研引发我们的思考:绿地与城市应是何种关系?在建成区,特别是在城市中心应该营建什么样的绿地?怎样考虑城市绿地的生物多样性、生态涵养,以及城市环境的可持续发展问题?由于城市的主要使用者是市民,如何发挥城市绿地对于市民的身心健康功效?

针对上述问题,本文基于自然(绿地)、人和城市三者之间的关系,从东京城市中心“大手町之森”引发的思考入手,追溯欧美、日本和我国在不同阶段理想型城市的发展历程,探讨“绿康城市”的建设原则与构成要素,希望其兼具可持续发展的绿色城市功能和有益于市民身心健康的健康城市功能,最后提出建设“绿康城市”是缓解当今“城市病”与“城市人群病”的理想模式之一。

2 基于人与自然关系的城市发展理论与实践

城市由人类生产生活等需要发展而成,早期大多规模较小,强调防御、政治、交通和贸易等实用需求,受到生产力和人口的限制而发展缓慢。工业革命后,农村人口大量涌入城市,城市的发展发生了根本性的转变,出现了各种问题。其中关于人与自然关系的讨论与探索也从未停止。

2.1 欧美相关城市理论与实践历程

18世纪的工业革命极大提高了社会生产力,工业革命后期农业人口及土地向城市转变,西方出现“城市化”现象。城市人口的迅速增长带来了巨大的经济效益,但也带来了许多负面问题。绿地与公共空间被缺少规划的住宅挤占,恶劣的卫生条件、水体污染和人口大规模流动为细菌的滋生和传染病的流行创造了条件。19世纪上半叶霍乱、伤寒和黄热病等传染病在英美等国多次爆发,严重危害公共健康[2-3]。经济快速发展与健康状况不良的矛盾,以及大量人口的死亡引起了社会各阶层的关注,以英国和美国为代表的西方国家开始反思城市发展模式,提出了不同的应对策略与理论。

1898年,英国社会活动家霍华德(E. Howard)提出田园城市理论,意在建立城市与其外围农业用地间健康、自然且经济的组合,为城市居民提供充足的就业机会并提升其健康及生活水平。为此,该理论主张将城市限制在合理的规模内,采用环状及放射性路网组织生产、生活、游憩及公共服务等城市功能[4-6]。该理论开启了英国“新城运动”,对之后的“卫星城”(Graham Taylor,1915)和“有机疏散”(Eliel Saarinen,1943)等代表性城市理论均有一定影响。其最著名的应用为1944年阿伯克龙比(Patrick Abercrombie)制定的大伦敦规划及1946年的《新城镇法案》(New Towns Act)。大伦敦规划通过设置环城绿带环,利用农田、森林公园、大型公园等各类游憩空间控制城市向外扩张,并陆续在伦敦城外开发新城以疏解人口压力。在具体实践过程中,城市绿地、公共空间及公众健康始终是规划工作的重要内容[7-8]。

与田园城市的提出基本同时期的19世纪90年代—20世纪20年代,美国掀起了“城市美化运动”热潮,主张在城市中重新开辟绿色公共空间,为城市人口创造积极的活动和交往空间;推动公共卫生相关法案,通过规范给排水、兴建基础设施、降低建筑密度、增加阳光与通风等多种措施应对各类城市问题,改善公共健康[4]。该运动也促进了综合性、多目标城市规划理念的发展。在此期间,华盛顿、旧金山及芝加哥等城市相关规划设计的实施均取得了较好的成效[9]。

19世纪40年代,英国各城市开始大规模建设和开放公共绿地,伦敦、曼彻斯特、诺丁汉以公园和城市绿带的形式为公众提供绿色空间[10]。1858年风景园林师奥姆斯特德(F. L. Olmsted)主持规划了纽约中央公园,后来又在旧金山、底特律等地设计了一批城市公园,推动了美国“城市公园运动”的实践[5]。良好的卫生条件、充足的绿色开放空间成为解决公共健康问题的有效手段。

20世纪中期以后,在可持续发展、系统化思想的影响下,将社会、经济、自然因素综合考虑的生态发展观念开始成为城市建设的主导思想。联合国教科文组织发起“人与生物圈计划”(Man and the Biosphere Programme,MAB),在1984年的报告中提出“人与自然和谐共生的美好家园”的生态城市概念及其规划的5项原则:1)生态保护战略(包括自然保护、动植物区系及资源保护和污染防治);2)生态基础设施(自然景观和腹地对城市的持久支持能力);3)居民的生活标准;4)文化历史的保护;5)将自然融入城市。这5项原则成为后来生态城市理论与实践的基础[11]。苏联生态学家杨诺斯基(Yanistky)、美国生态学家雷吉斯(Register)等分别提出了生态城市设计和建设的若干理论原则,涵盖了城市密度、生态保护与修复、社会公平和可持续发展等多个方面[12],强调社会、经济、自然协调发展,营造高效、和谐的人居环境。生态城市国际会议也提出“国际生态重建计划”(The International Ecological Rebuilding Program),为生态城市实践提供指导。

2.2 日本相关城市理论与实践历程

历史上,从以绿地为主体的自然与人之间的密切关系来看,日本江户时代(1624—1867年)的江户城(今东京)最具代表性,各种类型的庭园和绿地分属于公有(幕府)、半公有(寺庙神社)和私有。社会构造的多层性决定了江户政治城市、军事城市、经济城市和文化城市等多方面的特征,进而使市民生活富有多样性;自然条件的多样性则表现在地形、水文和海岸线等方面。日本城市生态学学者武内和彦对江户城高度认可,认为其属于初期的生态城市[13]。

联合国教科文组织倡议建设生态城市后,日本政府积极响应,其环境厅于1989年发布环境白皮书,提出建设人与环境共生的自然共生城市(Ecopolis),基于城市生态学的概念在城市中进行自然保护,构筑高效能源利用系统,形成准自然型的自立、安定的生态系统。1993年,日本建设省为推进城市规划事业,以“减轻自然负荷”和“与自然共生”为主要理念,提出建设环境共生城市(Ecocity),主要包括以下特点: 1)把城市作为一个系统进行考虑;2)在自然中生息的城市;3)小型城市;4)确保生物多样性[13]。同年,埼玉县大宫市、千叶县船桥市、神奈川县横滨市等6座城市被认定为环境共生模范城市。

此外,霍华德的田园城市理论在日本也有一定的应用与发展。1907年该理论被日本内务省引入并开展宣传,引起社会反响。1918年明治实业界涩泽荣一设立“田园城市”株式会社,在东京多摩川附近的调布村建立花园式高级住宅区域“田园调布城市”。日本相关人士认为,田园城市建立在大城市郊外,兼具农村的优美环境和城市文明的舒适性。建成后的田园调布城市成为东京经济界、演艺界和政治家的集聚地[14]。1991年,武内和彦结合日本城市发展现实,基于“田园城市”提出“绿农城市”概念,主要针对在国土高度城市化的日本难以营造类似欧美的大型环状绿带的问题,建议在城市郊外配置点状农林地区,灵活运用城市与农村的互补优势形成环境网。

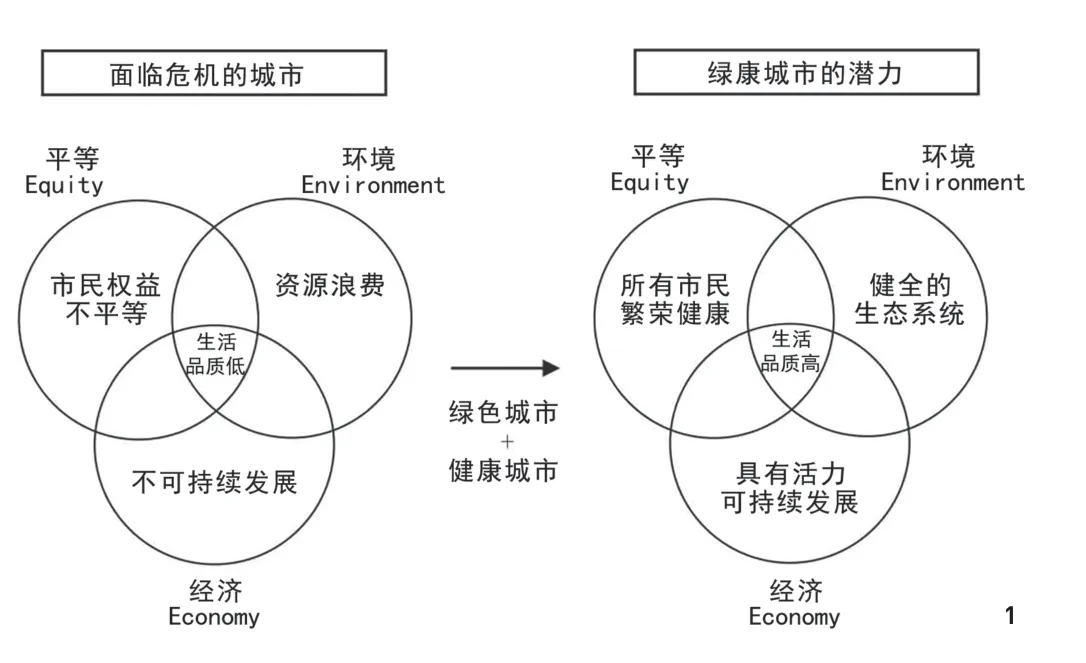

图1 绿康城市的潜力

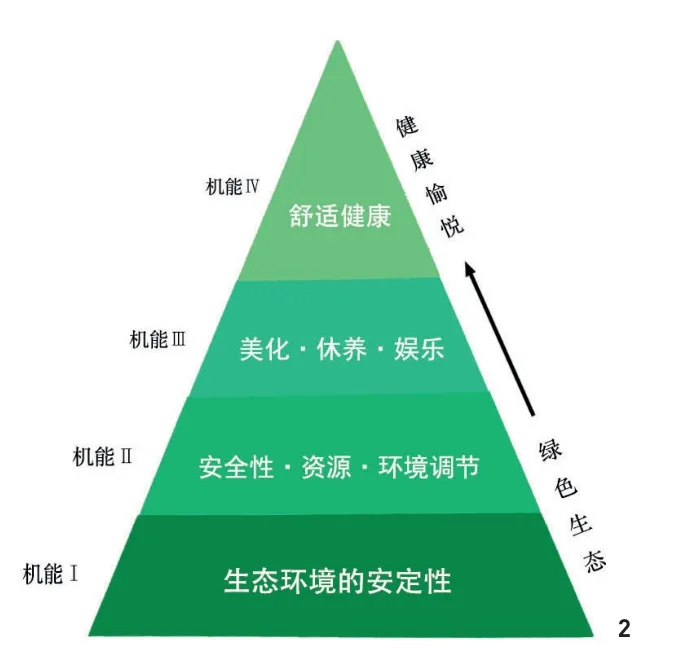

图2 绿康城市的机能

2.3 中国相关城市理论与实践历程

封建社会时期,我国的城市建设主要受政治因素控制,严格的等级制度限制了城市的发展。虽然有皇家园林、文人园林等绿色空间的营建,但其主要目的是满足审美、赏游的需要。在半殖民地半封建时期,我国城市发展受西方思想影响,通过完善基础设施建设改善城市环境。这一时期的公共绿地大多体现出西方的特点,成为现代城市绿色空间的萌芽[15]。

改革开放后,我国城市建设思潮曾有一轮有机结合中外文化的讨论。最具代表性的“山水城市”概念为钱学森于1993年正式提出。钱老结合山水诗词、古典园林与山水画,基于天人合一的自然哲学观,将园林和城市建设联系起来[16],在小区和城市尺度提出城市园林与城市森林相结合的应用设想[17]。吴良镛将其概括为“建立‘人工环境’(以城市为代表)与‘自然环境’(以山水为代表)相融合的人类聚居环境”[18],成为建设园林城市的理论基础。

20世纪80年代后期,我国积极响应联合国教科文组织关于建设生态城市的倡议,多个相关部门先后提出了不同的先进城市建设评比标准,为最终建成生态城市设立了阶段性指标。1992年,建设部开展创建“国家园林城市”的活动,主要强调城市绿化和基础设施建设;设立《国家园林城市标准》进行评选,该标准几经修改,评选活动持续至今,已有若干地级市、县级市和城区入选[19]。在此基础上,2004年国家住房和城乡建设部启动“国家生态园林城市”建设活动;与园林城市相比,生态园林城市标准增加了反映物种多样性、公众对生态环境满意度等指标,综合考察城市人工环境与自然生态环境的复合发展[20]。

生态城市相关的理论研究同样在国内蓬勃发展,1984年马世骏等提出城市是典型的“社会-经济-自然复合生态系统”;王如松、黄光宇等分别提出了人与自然和谐发展、资源循环高效可持续利用,以及城市系统整体化发展等生态城市的建设原则和标准,全国多个城市和地区进行了生态规划建设[12]。

在生态思想的基础上,以森林城市、海绵城市等为侧重的研究与实践持续进行。森林城市侧重城市森林(主要指被城市利用、与城市关系密切的森林)建设,强调发挥森林系统的复合功能,为城市居民提供生态、经济和社会效益[21];海绵城市侧重对城市雨水的控制和利用,主张进行低影响开发的城市雨洪综合管理以应对水文自然灾害,为区域内的水生态系统保护和修复作出贡献[22]。

2010年以来,韧性城市(Resilient Cities/ Urban Resilience)也日益受到广泛的关注与应用[23]。虽未达成统一的定义,但有关各界普遍接受此概念强调城市系统承受及适应扰动并恢复正常功能或平衡状态的能力,通常以自然、经济、社会、物质和机构5个维度进行讨论[24]。

通过上述回顾不难看出,在城市化进程中,人类社会不断面临日趋复杂的问题与挑战,并随之发展相应的理论进行实践探索和经验总结。这些应对策略或综合,或各有侧重,但作为城市空间基底的自然环境和城市居民的健康始终是关注的重点。这不仅说明自然环境与居民健康在城市可持续发展中的重要性,也显示出其问题的复杂性。

3 “绿康城市”论

3.1 “绿康城市”的建设原则

简而言之,绿色城市(Green City)是绿色生态型城市,健康城市(Healthy City)是对市民身心健康的城市,而“绿康城市”(Green Healthy City)是绿色城市与健康城市的合成名词,兼具绿色与健康的特点。绿色城市是健康城市的基础,健康城市是绿色城市的目的(图1、2)。

为达到城市环境的绿色生态和市民身心健康的要求,在进行城市绿地建设时,应坚持以下原则。

1)生物多样性丰富与构建近自然型人工生态系统是维持城市环境可持续发展的基础。

1992年联合国环境与发展会议制订的《生物多样性公约》特别指出针对生态系统多样性、物种多样性和基因多样性3个层次的保护对策。现代人类的生活必需品,包括衣料、食物、家具物品乃至医药等,均依赖于野生生物,如果没有数量众多的野生生物,就没有人类今天的文明。对于城市绿地来说,生物多样性,特别是健全的生态系统(ecosystem)同样十分重要,因此生物多样性丰富与近自然型人工生态系统是城市环境可持续发展的基础。

在建设城市绿地时,可通过以下手段丰富生物多样性与构建近自然型人工生态系统:(1)尽量多地选择以乡土植物为主体的植物种类与品种;(2)模拟自然植物群落形成近自然人工群落;(3)构建较为复杂的地形与生境;(4)利用生态学边缘效应理论,增加植物种类等[25]。当城市绿地植物多样性丰富后,昆虫、鸟类和小型哺乳类动物等的动物多样性也会随之增加,可维持城市环境的可持续发展。

2)共生、循环是低碳社会背景下城市绿地建设的基本思路。

共生是指生物界不同生物之间因为相互利益而进行共同生活的状态。在城市中,有必要通过保留尽量多的土壤地面、河道、园林绿地,以及建设屋顶花园改善城市环境,形成植物与植物、植物与城市动物、人与城市生物之间的共生关系。除了追求人与城市绿地中自然要素的共生关系之外,还要追求人与城市环境、区域环境,甚至地球环境的共生关系[26]。

生态系统中,绿色植物从大气、水和土壤等无机环境中获得营养物质,使之进入生命系统,被其他生物重复利用,最后归还于环境中,这一过程就是循环。我国目前进行的海绵城市建设,其目标就是建设循环型城市。循环型城市绿地是循环型城市环境建设的主要途径。

3)从植树种草,到生态修复,再到自然再生。

我国现代城市绿化经历了从植树种草到生态修复的阶段,现在倡导的“城市双修”就包括城市环境的生态修复。今后,城市绿地建设将朝自然再生方向发展。

为了恢复过去损坏的生态系统与自然环境,有必要对河流、湿地、滩涂、田野、森林和珊瑚礁等自然环境进行维护、再生、营造和保护性管理,尽量使生物(植物与动物)获得破坏之前独立生活、世代繁衍和自由生活的环境条件和状态,这就是自然再生(natural rehabilitation),是一条可持续发展的环境营造之路[27]。东京城市中心“大手町之森”就是自然再生型城市绿地建设的尝试。

4)在绿地植物选择上,以乡土植物为主体,避除非健康植物。

以乡土植物为主体的园林绿化与植物景观营造不仅可以保护当地的自然环境、有利于园林绿地的维护管理,还可以形成富有当地特色的植物景观[28]。选择城市绿地植物时,宜在选取尽量多的乡土植物种类(不低于50%)的基础上,剔除有毒、致敏、引起环境污染等的种类,多选用具有疗愈、康养性能的植物。

5)理解自然是人的最基本属性。

人类自诞生以来,绝大部分时间都是在充满绿色植物的环境中度过的,并形成了遗传基因:绿色植物能够给人体带来健康,人们可以从植物中获得平静,看到绿色植物后心灵会得到慰藉,产生回归自然的情感[29]。自然是人的最基本属性,现代科学所探讨的人类对自然环境的诸多反应,如感觉、认知、行为等,都具有遗传进化基础。围绕着这一基本共识,20世纪70年代后涌现出了一系列相互关联的理论和假说[30]。以绿色植物为构成要素的城市绿地属于自然的范畴,接触绿地能够满足人们回归自然基本属性的要求。

6)城市绿地是市民身心健康的保障因素。

人是城市环境中重要的参与者,“以人为本”是营造城市人居环境的基本原则,“健康”则是人类生活质量的基本保障之一。自1986年世界卫生组织(WHO)设立“健康城市工程”(Healthy Cities Project)项目开始,居民健康就成了城市建设的必要因素。李树华等对于绿地的健康功效从生理、心理和社会3个维度进行了总结,并把绿地发挥健康功效的作用机理归纳为满足人类自然基本属性、改善人居环境条件、刺激五感、提供活动支持、激发联想,以及提供树木能量和气场6个方面[30]。长期以来对公共健康问题的研究也证实了城市中的绿色空间对健康具有多方面的益处。

3.2 “绿康城市”的构成要素

“绿康城市”在保障绿地环境生物多样性丰富、城市环境可持续健康发展的同时,改善城市居民身心健康状况,提高幸福感指数和生活品质,其构成要素如下。

1)水、绿相交的生态绿网系统。

城市生态绿网系统是指将城市所有绿地资源构成完整的系统关系,以便形成有助于生物迁移、基因交流、物种繁衍的生物多样性环境。城市规划在综合考虑城市功能的前提下,应当将绿地系统规划与道路交通、河道等规划建设密切结合,在分析生态因素的基础上进行生物栖息地保护、繁殖环境改善和分散孤立空间的连接,构建合理布局,形成安全的生态绿网系统,提高城市生物多样性,促进城市环境的再生。城市公园作为城市绿地系统的一环,除了拥有增加安全感、提供社会福利、帮助自然认知等功能外,也应当被纳入生态绿网系统的建设之中。

2)作为生物栖息环境(biotop)建设的城市绿地。

在城市绿地建设过程中,生物栖息环境的营造非常重要。biotop(生物栖息环境)为德语,相当于英语的biotope,与生态系统含义基本相同,但与生态系统较为抽象的概念相比,生物栖息环境是指某地区具体的生态系统[31]。

人为构建城市绿地中的生物栖息环境是保障城市绿地生物多样性的重要手段。生物栖息环境应具有以下特点:(1)多样的地形条件:营造起伏的山丘、谷地等微地形,可适当修建小河道、水塘等,形成多样的基底环境;(2)乡土植物的引入:与移栽大型苗木相比,应用当地带土的块状草本群落是更好的选择;(3)多样的植物群落:稳定的、具有自然演替、自我更新能力的植物群落更适合小型哺乳类动物、鸟类及昆虫等的生存繁衍;(4)创造多孔质环境:多孔质环境不仅可供各种小型动物藏身,而且能够成为它们繁衍后代所需的半封闭场所[32]。

3)亲水型近自然河川廊道。

水文是城市生态系统的重要一环,应在保障水利功能的基础上进行河道环境保护,形成良好的生物栖息环境,合理设置居民休憩设施,建设美好的河道景观。近自然河川的概念产生于瑞士、德国与奥地利,后来传入日本后被称为多自然河川,但均以人与自然的共生为目标。近自然河道的建设手法包括:(1)河中滩涂、小岛以及河道弯曲等河道形态的保护和恢复;(2)通过护岸、水流控制措施对驳岸进行保护和恢复; (3)通过河道纵断方向的连接、与流域其他生物栖息空间的连接等形成网状的保护系统;(4)河畔林的保护与再生;(5)大规模项目建设必须考虑将对环境的影响降至最低等[33]。

河道的亲水性表现在为市民提供娱乐、健康、养生、舒适、放松和更换气氛的场所,以及为儿童提供探险的场所。同时,美丽的河道还有助于恢复人们日常生活中产生的肉体方面的疲劳、缓和精神方面的压力,使人重新焕发活力[34]。

4)保健型生态道路廊道、绿荫大道。

城市道路在满足汽车、自行车、步行者等移动需求的基础上,应考虑形成生态廊道,满足昆虫、鸟类和小型哺乳类动物的移动需求,同时还要考虑道路廊道对于市民保健、康养和娱乐空间的利用。

新建道路的路线选择和建设应与自然地形、植被相协调;现有道路可进行改造提升,形成绿量丰富的绿荫道路;绿带较宽道路可建设成物种丰富的生态道路。生态道路考虑环境、安全性、效率和波及效果等,保证所有道路利用者安全、迅速、高效、心情舒适地通行,同时将对周边环境的影响降到最低。建设生态道路时,应注意以下要点:(1)对道路构造的形状、形式进行合理设计;(2)确保动物移动路径不被阻断;(3)设置动物可进入的小型设施;(4)保证自然水循环;(5)道路两侧尽量使用乡土树种绿化;(6)路侧边坡采用稳定的树林化绿化方式等[35]。

此外,可通过树种选择和康养景观设计形成可达性强的绿道空间,以供市民散步、休憩和健身等。

5)具有对城市环境与市民身心双重健康功效的树林与大树。

树林、大树对城市环境的维护与改善发挥着重要作用,如吸附粉尘和污染物质以净化空气、保持水土、增加雨水下渗,以及为小动物和昆虫提供栖息地等。树林、大树还能起到城市地标、文化象征和娱乐保健的作用,是有生命的历史见证者。除了保护现有树林、大树之外,还要拥有把城市公园、郊野公园中的植被培育成百年树林、千年大树的远见和规划。了解大树生长与回归大地的过程,可使儿童感受到我们居住地球的喜悦与神秘感。

6)构建以屋顶花园和墙面绿化为主体的空中生态廊道。

在城市土地资源日益紧张的背景下,立体发展的屋顶绿化和墙面绿化,不仅可以增加绿量、改善局部小气候,还具有一定的生态功效,有助于形成空中生态廊道,为城市鸟类、昆虫提供落脚点和栖息场所,提高城市生物多样性。立体绿化在美化街景、形成舒适性景观,以及缓解市民精神压力、恢复视觉疲劳、安神健康等方面具有重要作用。

7)高架桥生态绿化廊道。

高架桥是现代城市中常见的巨型构筑物。绿康城市的建设中,环境共生型的高架桥绿带可以成为连接要素。高架桥生态绿化廊道的构成要素包括:高架桥生态系统的形成、高架桥周边景观建设、车站文化景观与生态景观建设、灵活运用农林技术、城市新魅力营造,以及防灾网络系统形成等。

8)环境共生型住宅。

与环境共生型住宅相关,建筑学领域有建筑生物学(Baubiologie)和建筑生态学(Bauokologie)的理念,这2个理念以瑞士和德国为中心得以普及推广,并引起公众的关心。严格来讲,建筑生物学和建筑生态学的含义不同,前者偏重居民身心健康,后者偏重生态平衡方面的能源收支。在进行建筑环境绿化美化时,也要考虑到能源收支与居民身心健康方面的问题,包括垃圾处理时的循环、再利用以及低影响等[34]。

9)花景街道。

花景街道即花卉景观街道,起源于20世纪中期的法国和英国,主要手法是将花卉栽植于街道中形成花卉景观街道。与一般街道绿化景观相比,花景街道的景观可以称为“绿花”景观,其关注街道清洁、树木与绿地在街道的配置和建设,以及花卉用于街道的景观营造和环境间的调和。街道对生活环境的改善,可使市民与游客感受到愉悦和放松,促进旅游产业发展,提高市民幸福感指数[36]。

10)生态健康绿道。

绿道是城市绿地一种重要的表现形态,兼顾保护与利用,将各类城市绿地连成一体,从城市延伸至乡村[37]。绿道兼具生态与健康功效,既强调人与自然共生的生态观,又注重满足游人休憩娱乐的需要,是“绿康城市”中理想的绿地形式。

11)充满活力与趣味性的市民农园、社区花园。

市民农园、社区花园不仅可以在一定程度上为城市居民提供无农药、无化肥、不用除草剂的应季蔬菜食物,还能够带来身体上的健康和精神上的愉悦,又可以促进社会交流。市民农园、社区花园的栽培活动,对于亚健康、慢性病、老年性疾病、精神性疾病,以及“手机病”具有疗愈功效。市民农园更适合居住于近郊、可以自驾的家庭团体,社区花园更适合居住于城区社区中的老年人和亲子家庭等。

12)环城绿带(绿环)。

环城绿带是一个综合性的概念,不仅包括传统意义上的城市绿地,也包括农田、湿地、果园和牧场等景观类型。基于城市生态系统演变的复杂特征与社会经济发展的不同阶段,要素复合化、结构复杂化、形态灵活化、功能多样化越来越成为环城绿带建设的趋势。1944年大伦敦规划中的环城绿带堪称典型:距离伦敦中心半径约48km的范围内由内到外划分为4层地域环,分别是内城环、近郊环、绿带环和农业环。绿带环宽约11~16km,作为伦敦农业和游憩地区,实行严格的开发控制[37]。环城绿带在控制城市格局、改善城市环境、提供康养场所,以及提高居民生活质量等方面具有显著作用。

除以上要素外,城市水循环、边坡绿化体系、透水铺装,以及绿色垃圾再利用系统等的完善,对于建设“绿康城市”也十分必要。

4 结语

随着城市化进程的加速、社会的进步和科技的发展,人类与自然的平衡关系遭到破坏,不仅导致生态景观破碎、热岛现象严重、环境质量下降、动植物种类减少,以及气候异常等“城市病”的发生,也导致居民精神压力增大、亚健康人群增多、老龄化现象严重、运动量不足,以及人际关系淡漠等身心健康与社会健康方面的“城市人群病”的发生,大型瘟疫疾病也时有暴发。

在这种情况下,“绿康城市”理念与实践应运而生。东京“大手町之森”就是“绿康城市”理念与实践的先驱案例,其生物多样性丰富,缓解了“城市病”现象,使城市环境可持续发展,并且在一定程度上解决了“城市人群病”问题,提高了舒适度和居民的幸福感指数。

理想的“绿康城市”应坚持如下建设原则:生物多样性丰富与构建近自然型人工生态系统是维持城市环境可持续发展的基础;共生、循环是低碳社会背景下城市绿地建设的基本思路;坚持自然再生型城市绿地建设;在绿地植物选择上,以乡土植物为主体,避除非健康植物;理解自然是人的最基本属性;以及城市绿地是市民身心健康的保障因素等。“绿康城市”的建设实践应包括以下构成要素:水、绿相交的生态绿网系统;作为生物栖息环境(biotop)建设的城市绿地;亲水型近自然河川廊道;保健型生态道路廊道、绿荫大道;具有对城市环境与市民身心双重健康功效的树林与大树;构建以屋顶花园和墙面绿化为主体的空中生态廊道;高架桥生态绿化廊道;环境共生型住宅;花景街道;生态健康绿道;充满活力与趣味性的市民农园、社区花园;以及环城绿带(绿环)等。

如何形成稳定、可持续发展的城市环境,使之保持生命活力,并兼具舒适性、福利性与文化性,确保城市绿地发挥生态涵养、景观美化、休憩娱乐、文化传承、防灾避险与健康卫生的六大功能,是风景园林行业永恒的课题。

注:文中图片均由作者绘制。