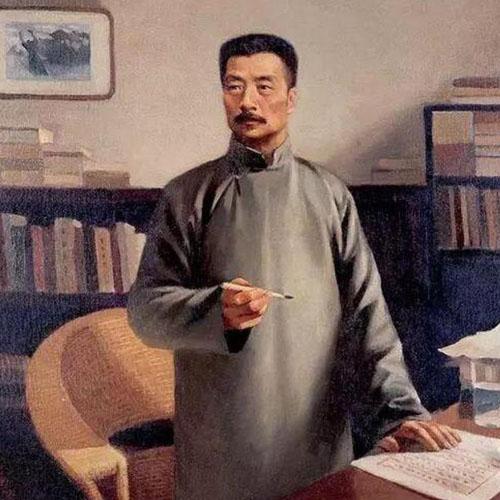

读鲁迅“青年必读书”的思考

魏玉山

近期在断断续续地读鲁迅的著作,感觉鲁迅的一生与书结下不解之缘,读书、写书、译书、评书,其中有许多关于读书的文字,包括为什么读书、读什么书、如何读书等,其中许多观点至今仍然给人以启发。

在鲁迅论读书的文章中,无论当时还是当今,争论最大、影响最大的是鲁迅关于“青年必读书”的答卷。不仅当时就有一些人发文进行攻击与批判,现在也还有人对此非议与评论。

此事的缘起是《京报副刊》主编孙伏园在1925年1月4日发起的“本刊之二大征求 青年爱读书十部 青年必读书十部”的活动,邀请全国青年和海内外名流学者给青年推荐图书。这个活动当时影响很大,参与其中的名家云集,回答“青年必读书”的有78人,包括梁启超、胡适、林语堂、徐志摩等78人,鲁迅兄弟三人都在其中;回答“青年爱读书”的更踊跃,有306人之多。所推荐的书目有340种之多,其中“国学”及与“国学”有关的书目占了大部分。鲁迅是孙伏园早年的老师,也是著名的文学家,所以孙伏园也给鲁迅寄送了问卷。1925年2月21日,《京报副刊》刊登了鲁迅的问卷。在这个问卷当中,鲁迅并没有为青年推荐书目,而是在“青年必读书”的栏目内,写了“从来没有留心过,所以现在说不出。”在“附注”栏目内,写了几句话。

但我要趁这机会,略说自己的经验,以供若干读者的参考——

我看中国书时,总觉得就沉静下去,与实人生离开;读外国书时——但除了印度——往往就与人生接触,想做点事。

中国书中虽有劝人入世的话,但也多是僵尸的乐观,外国书即使是颓唐和厌世的,却也是活人的颓唐与厌世。我以为要少——或者竟不——看中国书,多看外国书。

少看中国书,其结果不过不能作文而已。但现在的青年最要紧的“行”,而不是“言”。只要是活人,不能作文算什么大不了的事。

鲁迅这篇189个字的征文发表以后,“很收些赞同和嘲骂的信”,《京报副刊》编发了3篇文章或来信(分别署名“柯柏森”“熊以谦”“赵雪阳”),对答卷进行“嘲骂”,鲁迅对此予以回击与反驳,相关文章收在鲁迅《集外集拾遗》内。争论的焦点是“少看或者竟不看中国书,多看外国书”的观点,攻击者或说:鲁迅对中国书有偏见;或说:鲁迅读的中国书非常多,偏不让人家读;或说:鲁迅只管自己不读中国书,不应叫青年都不读。只能说自己不懂中国书,不能说中国书不好,等等。

今人在研究鲁迅或研究阅读的著作中,也有不少提及“青年必读书”的,中肯评价不少,但是也有人认为:“少看中国书”的观点,也是鲁迅在当时就说得过激却影响后学更大的一个著名观点。鲁迅所持少看中国书的观点,不符合历史上作为中国文化最基础载体的中国书存在精华和糟粕的事实,更不适应新时期国家一再倡导弘扬中国优秀传统文化的精神,也是极其不科学的。

当年参加荐书活动的78位名人当中,只有二人没有推荐书目,其中之一就是鲁迅。鲁迅之所以没有推荐书目,而是提出少看甚至不看中国书,并不是“另类”,也不是想与众不同,而是基于对社会思潮与文化思潮的反思,他不是就书目而书目,而是以推荐读什么书的方式引导文化思想发展的方向,指引青年成长的方向。

从思想文化发展的方向看,文化从新文化运动兴起,到1925年也有10年的时间,“德先生”“赛先生”等各种新思想、新思潮已经广受青年人的喜爱,封建正统思想的统治地位已经动摇,社会主义思潮广泛传播,马克思主义思想受到一批左翼青年的欢迎。国共两党“曾经共同宣传了反帝国主义的主张,共同反对了尊孔读经的封建教育,共同反对了封建古装的旧文学和文言文,提倡了以反帝反封建为内容的新文学和白话文。”但是与此同时,文化领域、思想领域的论战一直没有停歇,各种思潮思想争夺青年人的斗争愈演愈烈,有人声称“科学破产”,有人宣称“科学万能”,有人提出“保持国粹”,有人倡导“整理国故”,还有一些人用“国学”赚钱,不一而足。在此之前,1923年,胡适发表了《一个最低限度的国学书目》,梁启超撰写了《国学入门书要目及其读法》,列出推荐的几十种“国学”图书,其目的都是引导青年阅读“国学”,试图对新文化运动以来“文化革命”的方向进行修正。

从社会革命与社会运动发展趋势看,1924年第一次国共合作,大革命运动渐入高潮,工人运动、农民运动、学生运动广泛开展。但是一些文化人,要青年人不要参加各种反帝国主义游行,而是要进入图书馆、研究室,钻入“故纸堆”,潜心“整理国故”。所以鲁迅说:“就现状而言,做事本来还随各人的自便,老先生要整理国故,当然不妨去埋在南窗下读死书,至于青年,却自有他们活的学问和新艺术,各干各事,也还没有大妨害的……”鲁迅特地强调青年人最要紧的是“行”,而不是“言”。其意图不仅是要把新文化运动深入持续下去,更是鼓励青年人投身到火热的大革命实践当中去,以行动去打倒帝国主义封建主义。

当时的人不理解鲁迅,嘲骂鲁迅,是因为他们站位要比鲁迅低很多,眼界要短很多,他们看不出社会发展的大势,不能顺应社会发展的方向。他们还想用倡导读国学来抵制社会主义思潮、马克思主义思想的传播,还想让青年人回到書房,而不能参与对虽然已经危机四伏但是还没有分崩瓦解的旧社会秩序的改造。毛泽东说:“鲁迅先生的第一个特点,是他的政治的远见。他用望远镜和显微镜观察社会,所以看得远,看得真。”“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”所以,鲁迅提出的少读或不读中国书,提倡行胜于言,其用心是坚持新文化运动的方向,鼓励青年人用新思想、用新行动投身到已经轰轰烈烈的革命运动。当代人不理解鲁迅的观点,一是不了解历史,没有历史地看待问题,没有把这个观点放在当时的历史背景去对待。二是形而上看问题,孤立地、片面地看待这一观点。我们不能用今天的认识去苛求前人,如果用今天的尺子去衡量前人,那武松打虎违反了野生动物保护法,这岂不是笑话!

在一定程度上讲,阅读同一个书目人就具有了精神共同体的意义,他们拥有共同的精神家园,容易形成价值认同,因此近代以来,无论是组织推荐还是个人推荐,向社会或向不同群体推荐书目,成为经常之举。因此,任何一个书目都具有一定的目的性,都是希望通过阅读相关图书,形成思想共识,甚至是行动的一致;因此,任何一个书目,都具有时代性,都要以满足时代之需、回答时代之问、顺应时代发展为前提;因此,任何一个书目,都要符合阅读群体的特点,要对症下药。各种组织要会用善用推荐书目这种形式,进行文化引导、思想引导、价值引导。在这方面,毛泽东为我们做出了榜样,从抗日战争时期开始,一直到社会主义建设时期,他在不同时期为各级领导干部开列的书单近10个,虽然总的目的都是提高干部的马克思主义理论水平,但是每个时期的阅读书目是有区别的,是和国情党情政情紧密配合的。

习近平总书记要求我们,要认真学习党史、国史,知史爱党,知史爱国。学习历史就离不开如何看待历史事件,如何评价历史人物的问题。马克思主义认为:必须考察个人活动背后的社会历史条件,发现历史规律,才能了解历史人物活动的实质。如果脱开历史场景,不能从历史发展规律的高度评价历史事件和历史人物,不可避免地会得出与事实相反的结论。历史毕竟已经远去,并且越来越远,历史的背影越来越模糊,我们只有不断地重温,才能不断地加深记忆。历史越来越远,越来越远的历史被越来越宏大的叙述,越来越简练的文字留在了史书当中,要对一个历史人物、历史事件作出恰当的评价,我们必须花更多的工夫,把历史事件、历史人物还原到历史的场景,才不至于发生大的误判。

作者系全国政协委员、中国新闻出版研究院院长