探访庵埠文里村

李煜群

在介绍广东潮州的文里村之前,我想先谈谈它所处的庵埠古镇。

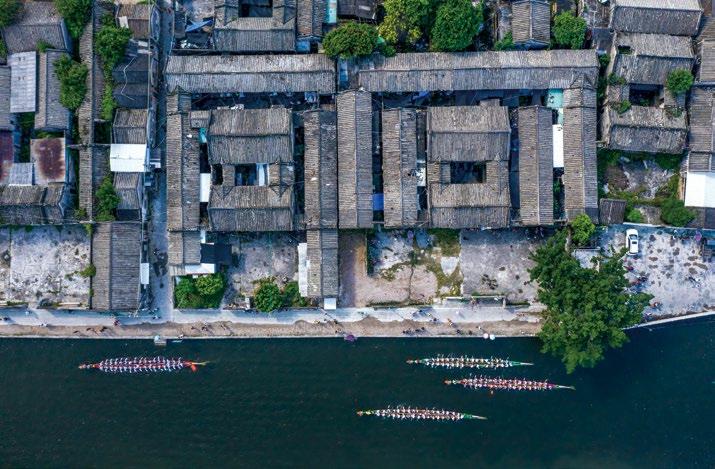

庵埠古镇坐落于粤东潮汕平原,隶属潮州市潮安区。长久以来,不熟悉庵埠古镇的人,都会将其视作土豪遍地的印刷工业重镇。殊不知,历史上的庵埠古镇滨海贸易发达、镇场商铺林立——据《粤海关志》记载,清康熙二十四年(1685年),清政府设立粤海关,下辖七处总口,其中地处庵埠古镇的庵埠海关,是继省城大关总口和澳门总口后的第三大总口。贸易港口的设立,为整个庵埠古镇带来了巨大的商机,其下辖的各个村寨也随之受益。

在此大背景之下,便不难理解为什么文里村是个“麻雀虽小,五脏俱全”的宝地——面积仅有3.5平方公里,却集结了一众堪称“潮派建筑之翘楚”的古宅第、老祠堂;作为广东谢氏郡望“铁牌世家”的发祥地,文里村还是个俊彦叠出的人文荟萃之地。

夹于寨墙间的百年老巷研究古代建筑营造史的“活化石”

1992年年底,潮安恢复建制,地处其中心地带的庵埠镇文里村便在机缘巧合下,成为潮安的党政所在地。自此以后,村中那些“养在深闺无人识”的老街老巷、民居祠堂,也随着城市化进程以及流动人口的增多,逐渐被世人所发现。

有关文里村的老故事,得先从一条旧称“藤巷”的窄街讲起。

藤巷位于今文里村中心以西,是一条宽1米有余、长200多米的小巷,因形似长藤,故而得名。早在文里村还未建制以前,藤巷是东郊、西陇二寨间的分界线。有趣的是,这条狭长通道不是一朝一夕建成的,甚至并非人们刻意修建的,而是由两面寨墙夹成的——其左侧东郊寨的寨墙建于南宋理宗年间,右侧西陇寨的寨墙建于明代中后期。

到了清朝末年,为解决地少人多的问题、避免以邻为壑的情况,包括东郊、西陇在内的5個小村寨合并为了一个大村——文里村,藤巷也随之保存了下来,成为村中的重要通道之一。如今的藤巷,东南接文里文东路,西北抵文西路,其右侧的明墙保存完好,左侧的宋墙有部分损毁:其中部分墙体因风化严重,出现了深凹近40厘米的缺口。

事实上,放眼整个潮州,如藤巷这般,拥有丰厚历史底蕴且曾见证过村落变迁史的小巷,并不多见。与恢弘的古楼城池相比,藤巷少了些华美的色泽,却多了几分幽深之意。每当人们穿行其间,就像是走进了一段久远的老故事,或俯身观察从石缝间冒出来的青苔野草,或轻触那些被风雨侵蚀得略显斑驳粗粝的墙体,总能生出时光错位之感。

值得一提的是,如今的宋墙上依然保存着一种古老的建筑工具——水平石,有人曾形象地将其称作“研究古代建筑营造史的活化石”。古时候,由于没有先进的水平测量仪器,人们在建屋盖房时,为了校正地平线、测量建筑高度,会先将石条嵌入墙体,再通过盛有水或水银的条状凹槽尺,校正石条的水平度,而后这块石条就会成为永久的水平点,它不仅能在建筑营造过程中,提高各项指标的准确度,也能为日后的建筑改造、修复工程提供有效的帮助。

从门楼到书斋“潮派建筑之翘楚”

从藤巷西口穿出,行至文里文东路,可寻到不少堪称精品的古民居。历史上的文里村曾出过不少名宦巨贾,这些古民居多出自于他们之手,无不古色古香、各具特色,即便是将它们称作“潮派建筑之翘楚”,也不为过。

位于文里文东路路口的民居“双环献瑞”,由原新加坡外交部长杨荣文的祖父杨德科所建。当年,杨德科在南洋地区开办船务公司,其手下船队常年穿行于广州、潮州、泉州等海上丝绸之路节点。经过多年的打拼,杨德科借海运之盛,赚得钵满盆满,而后就回到家乡文里村修建了这座豪宅。

民居“双环献瑞”的最大特色,是将传统的潮派建筑风格与古典的西方建筑艺术有机结合:整座院落共分为二进,由牌楼、后楼、火巷及从厝组成,是典型的潮派院落布局;宅院内的局部建筑则透着些许西洋风情,譬如将传统的浮坛建筑,修成钢筋混凝土结构的哥特式洋楼。令人惋惜的是,这座哥特式洋楼,已在1974年时被折毁,如今人们只能通过文献资料来遥想它曾经的风采。不过,“双环献瑞”内的其他建筑保存得還算完好,仅有部分建筑外立面上的木雕装饰,被岁月剥蚀得稍显斑驳。

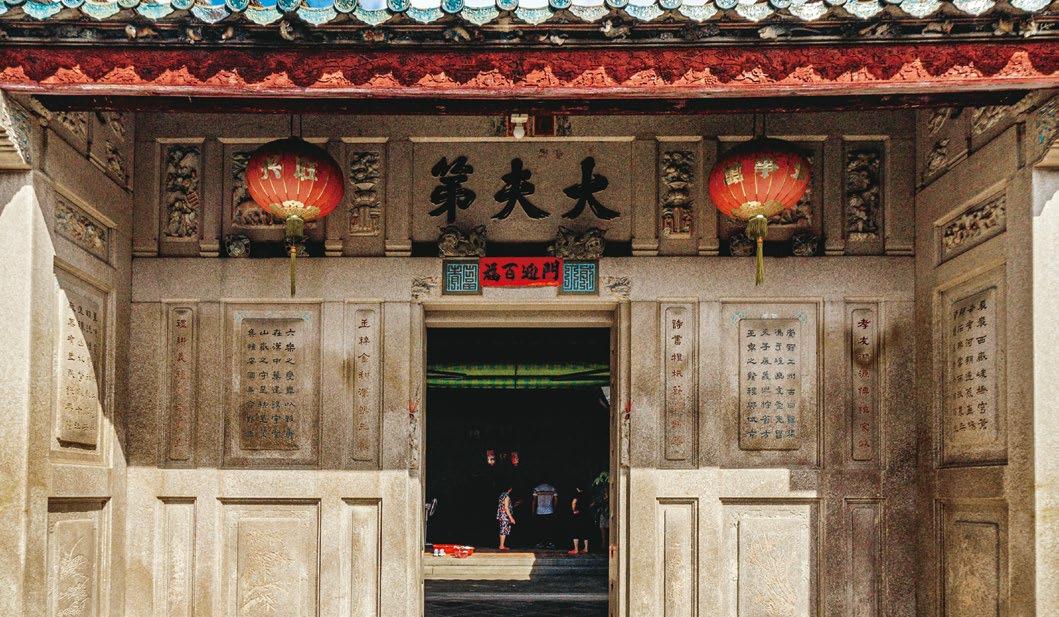

潮州一带有句流传甚广的建筑术语,即“千斤门楼四两厅”,其含义为:对于一座民居来说,最重要的部分是门楼,若想知道宅院规划是否大气,屋内装饰是否精美,单看门楼就能窥见一斑。民居“穆若清风”的门楼,是文里村中最别具一格的门楼。它矗立于文里文东路刺巷,其上的亭子全部以光滑如镜的花岗岩打造,上覆青砖古瓦,墙体雕琢有各式线条、纹样,看上去韵味十足。

文里人向来重视教育,以前村内每座大宅均设有书斋,行走于村中,总能听到琅琅读书声。如今,村内保存较为完好的书斋坐落于“东郊郡马府”内,是一座典型的浮坛式建筑,建于南宋理宗年间,出自当时的潮州刺史、郡马谢壶山之手。这座书斋不仅是古潮州文风鼎盛的体现,在建筑形制上亦凸显了古人对风水理念的运用——走廊屋架为柔美的拱形,但斋内的屋顶天面依然呈棱角分明的人字形。说得再明了一点,从位置上来看,书斋处于郡马府南角,在五行中属火位,所以在营造过程中,需借水形来化解;拱顶在潮派建筑学中属水,将其设在主厅通廊的屋架上,可起到解除火厄之用。

博大精深的祠堂文化讲究颇多的旗杆石

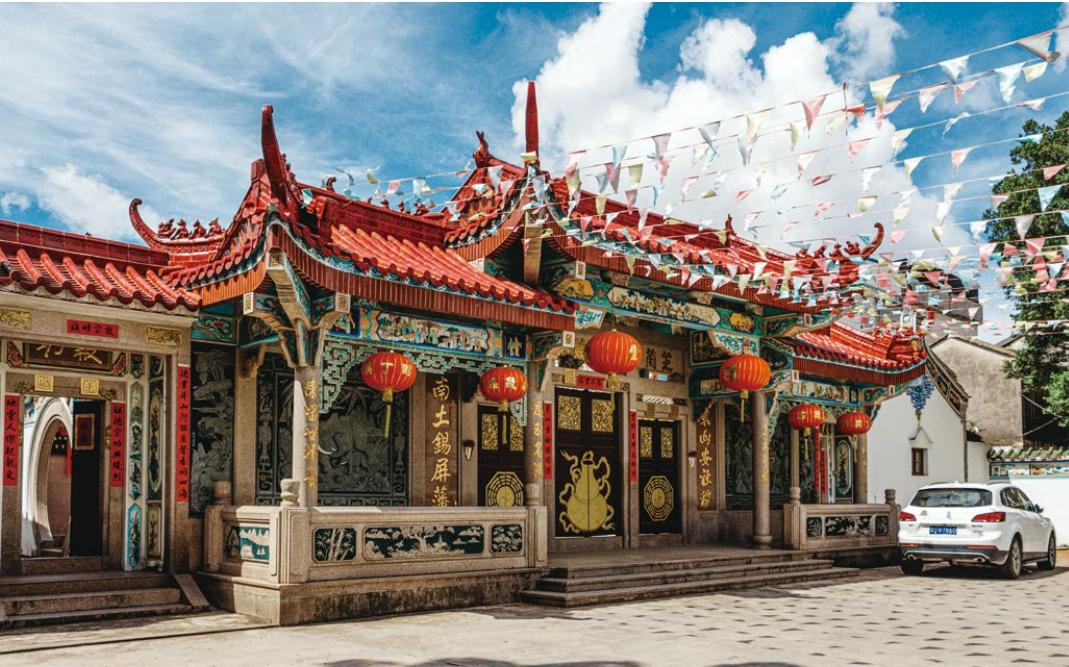

潮州地区十分重视孝道文化,因此在民间有“未盖房屋,先建祠堂”之说。不过对于潮州人来说,祠堂不单单是祭祀祖先的活动场所,更是乡规族法的执行地,甚至还可以被视为宗族血脉的象征。因此,无论是祠堂建筑,还是暗藏其间的文化内涵,都可以用“博大精深”来形容。

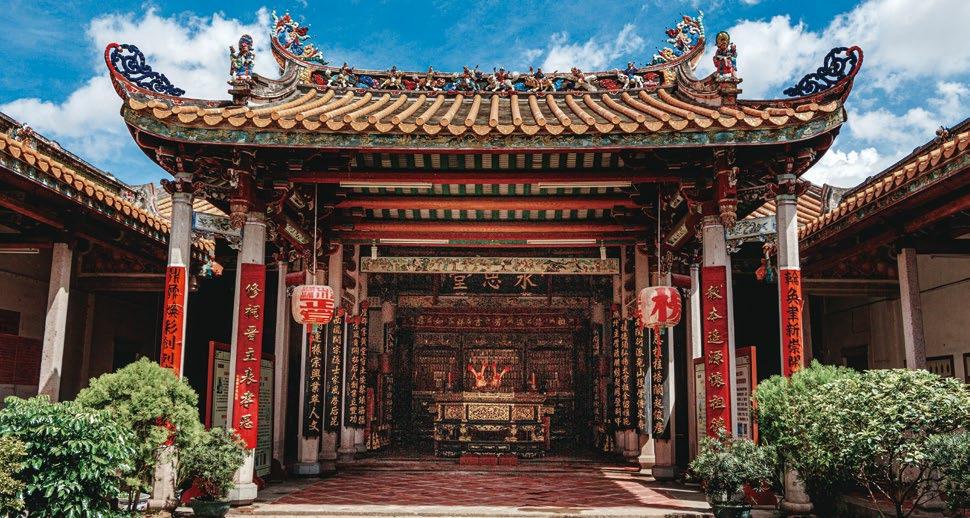

文里村古有祠堂36座以及诸多为追念祖先而修的公厅,其中一部分在岁月更迭中,草蔓石阶、逐渐荒废,还有些则被人为破坏,如今只剩下长房杨公祠、闲云杨公祠、谢氏大宗祠等16座祠堂。这些祠堂的建筑风格基本相同,整体呈宫殿式,沿中轴线对称,其中面积最小的为“二进三开间”,最大的为“三进三开间一后包”。

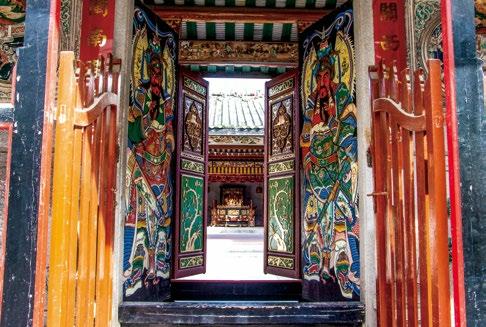

以大门为起点,细究文里村祠堂的布局:门楼通常为半亭式建筑,左、右两侧各立有一根石矴,用以承载屋顶两边的斗载,中间的大门处则安有门当一对;一进厅多设有屏风式样的扇门,从功能上来讲,这是一道“中门”,平日里需紧闭,只有在朝庭命官到访、迎接圣旨,以及举行大型祭祀活动时,才能打开;主殿纵深多为三进,两侧设有12根石矴,用以支撑木结构的斗载和角载,殿中立有座龛和竖龛,其间安放着先祖神位。

既为纪念先祖、奉行孝道之所,文里村祠堂在细节设计上也有诸多讲究,特别是堂内花样百出的装饰和挂件,其种类之多,不仅有贝灰塑、漆画、彩绘等典型的潮州民间艺术,还有并称“潮州古建筑三大装饰工艺”的木雕、石雕及嵌瓷。其中,尤以大殿内的金漆木雕最为美轮美奂,这些图案或通过花、鸟、鱼、虫等雅致纹样,来寄寓对美好生活的向往,或以儒学典故、戏剧故事,来体现忠君爱国、睦邻和里之思想……

除此之外,文里村祠堂还有另一大共同特征,那就是祠堂前都立有旗杆石。所谓旗杆石,说白了就是用来固定旗杆的石制基座。在古代,旗杆石就相当于今天的荣誉证书——若是族内有人中了举人、进士,人们就会在祠堂前立旗杆石,并将荣登金榜者的名字及中榜年份、科目、名次镌刻其上。立旗杆石时很有讲究,比如举人的基座须矮于进士,且只能修成四边形,而进士则可建成六边形或八边形;文科中举者的旗杆石装饰多为笔尖造型,武科中举者的则多刻成戟、剑或兽头的形状。旗杆石立好后,得中功名者会在乐班的伴奏下,升绣有本家姓氏的功名旗,接着还要在祠堂中设席宴请全族。