团体沙盘游戏对单亲家庭共情困难学生的干预研究

俞玲玲

〔摘要〕本研究对单亲家庭共情困难学生的共情能力进行系统性和周期性的团体沙盘游戏干预,以探寻团体沙盘游戏的干预效果。研究首先使用人际反应指针量表筛选某中学学生,选择来自单亲家庭,具有共情困难的30名学生,随机分成团体沙盘实验组、团体辅导对照组和空白对照组,进行为期4周的心理实验,干预后用人际反应性指标共情问卷和沙盘主题特征编码表评估干预效果。结果发现,团体辅导对于共情能力有一定的提升,而团体沙盘游戏对于提升共情能力具有极大的效果。因此团体沙盘游戏是提升单亲家庭学生共情能力的有效途径。

〔关键词〕团体沙盘游戏;单亲学生;共情能力

一、引言

探究共情这一术语的来源,最早可以追溯至德文“Einfühlung”,这也是英文“empathy”的前身。简单地讲,共情是指个体理解他人的情绪状态并产生相似的社会性情绪反应[1]。

近年来,相关研究表明,共情能力与青少年的健康成长息息相关。陈武英、卢家楣、刘连启和林文毅[2]研究发现,共情在不同年龄阶段存在不同的性别差异,此种差异与社会赋予的性别角色倾向有关。丁凤琴、陆朝晖[3]通过元分析则发现,个体的共情能力越高,表现出的亲社会行为也更多,二者之间呈显著正相关。国外相关研究也表明,共情与攻击行为呈负相关关系[4-7]。以上研究共同说明,构建良好的人际关系离不开好的共情能力。

此外贾笑颖[8]指出,高中生的共情能力可以通过共情训练的方法得到提升,对青少年的共情能力进行干预,能够帮助他们建立更和谐的人际关系,有利于他们更加健康地成长。而相关学者提出的培养共情能力的各项方法中也包括团体沙盘游戏[9-11]。具体来说,团体沙盘游戏是指两个及两个以上的人共用一个沙盘,在咨询师营造的自由与受保护的空间里,在咨询师的陪伴下,使用沙子、沙盘、水以及有关人或物的缩微模型来进行的心理咨询技术[12]。来访者在沙盘里通过动沙,选择沙具,加入水等方式来创作自己的作品。通过创作,成员一方面可以释放自己意识和潜意识层面的情绪情感,另一方面,成员之间的互动可以促进个体成长,从而达到自性化。每个人生而为人,身上都蕴含着强大的自愈力量,在沙盘游戏的过程中,所有成员自身的自性力量能够凝聚成一个能量场,促使身处其中的每个个体心理得到发展和成长,朝向自性化道路不断迈进。从以往的研究可以发现,团体沙盘游戏在人际关系问题、孤独感、考试焦虑等方面,均有较好的辅导效果。大量研究表明,共情能力是可以通过干预训练来加以改善的[13]。离异家庭学生由于家庭环境的特殊性,造成性格偏向冷漠孤僻,共情能力较低,团体沙盘游戏可以为其营造一个自由而受保护的空间,在这个氛围中,他们可以自由表达,可以感受到彼此之间的尊重、关心和爱。另一方面,离异家庭学生可以通过摆放沙具表达自己的无意识和情绪。以上研究都为团体沙盘游戏应用于共情能力改善提供了可能性证据。

二、研究方法

(一)研究对象

在江苏省南京市某实验中学初一年级中随机抽取15个班,运用Davis[14]编制的人际反应指针量表进行普测。筛除无效问卷后,共收集到600名学生的问卷,回收率为91.05%。根据测验结果,从中随机抽取30名单亲家庭共情困难学生,随机分成三组,每组各5名男生和5名女生,第一组为实验组,接受为期4周的团体沙盘游戏;第二组为团辅对照组,接受为期4周的一般团体辅导;第三组为空白对照组,不接受任何处理。运用单因素方差分析检验,确保实验组和两个对照组在量表上的得分不存在显著差异(p>0.05)。实验前签署知情同意书。

(二)研究工具

1.整套沙盘

72×57×7cm尺寸的沙盘,沙子、水适量。沙具包括以下18 类共计1000 余种:金字塔图腾等宗教类、风车灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥梁栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中的人物类、空想虚拟人物类、恐龙怪兽类、家具生活用品类、水生动物类、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类等。

2.人际反应指针量表(Chinese version of interpersonal reactivity index,IRI—C)

该量表由Davis编制,经过张凤凤、董毅、汪凱、詹志禹和谢伦芳[15]的本土化修订。该量表共有22条项目,分为观点采择(Perspective Taking)、想象力(Fantasy)、共情性关心(Empathy Concern)和个人痛苦(Personal Distress)4个因子,为自评量表。每个项目计分采用0~4分的5级评分系统,“0”表示“不恰当”;“4”表示“非常恰当”。该量表还设有反向计分题,各因子内条目总分越高,说明共情能力在该因子上越高。

3.蔡宝鸿[16] 的沙盘主题特征编码表

R.R.Mitchell和H.S. Friedman[17]据多年临床经验与研究,提出沙盘游戏包括两大类型的主题:创伤主题(themes of wounding)与治愈主题(themes of healing),蔡宝鸿在此基础上分别扩充为15个小主题。由四名心理学专业人员对初始沙盘和结束沙盘进行主题编码。

(三)研究程序

1.团体沙盘游戏干预过程

在前人的研究基础上,本次团体沙盘游戏的干预方案从认知共情、情绪感情和行为共情三个维度进行设计[18]。团体沙盘游戏是一个动态发展的过程,根据形式与内容的不同,划分为非限定性及限定性两种。本研究将两者结合起来,每次活动的设置都是热身活动与主题沙盘的结合,前者是为了增进成员之间彼此的联结,构建安全和谐的氛围,后者则与研究目的息息相关。见表1。

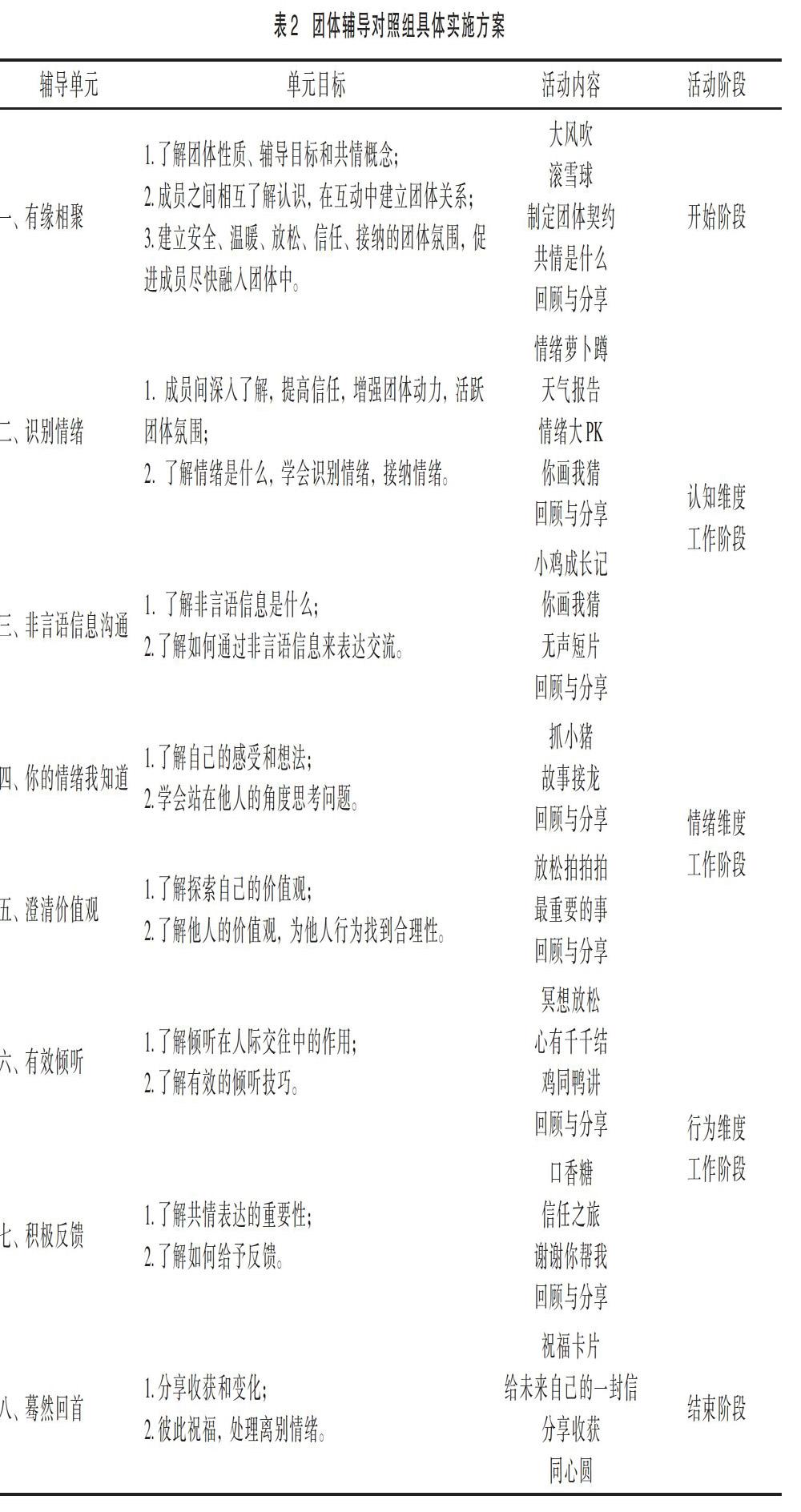

2.团体辅导干预过程

对照组实施方案设计,见表2。

(四)统计分析

将三组的测试数据录入SPSS 24.0中进行统计分析,所使用的統计方法包括描述统计、t检验与方差分析。

三、结果与分析

(一)实验组对照组前后测重复测量方差分析

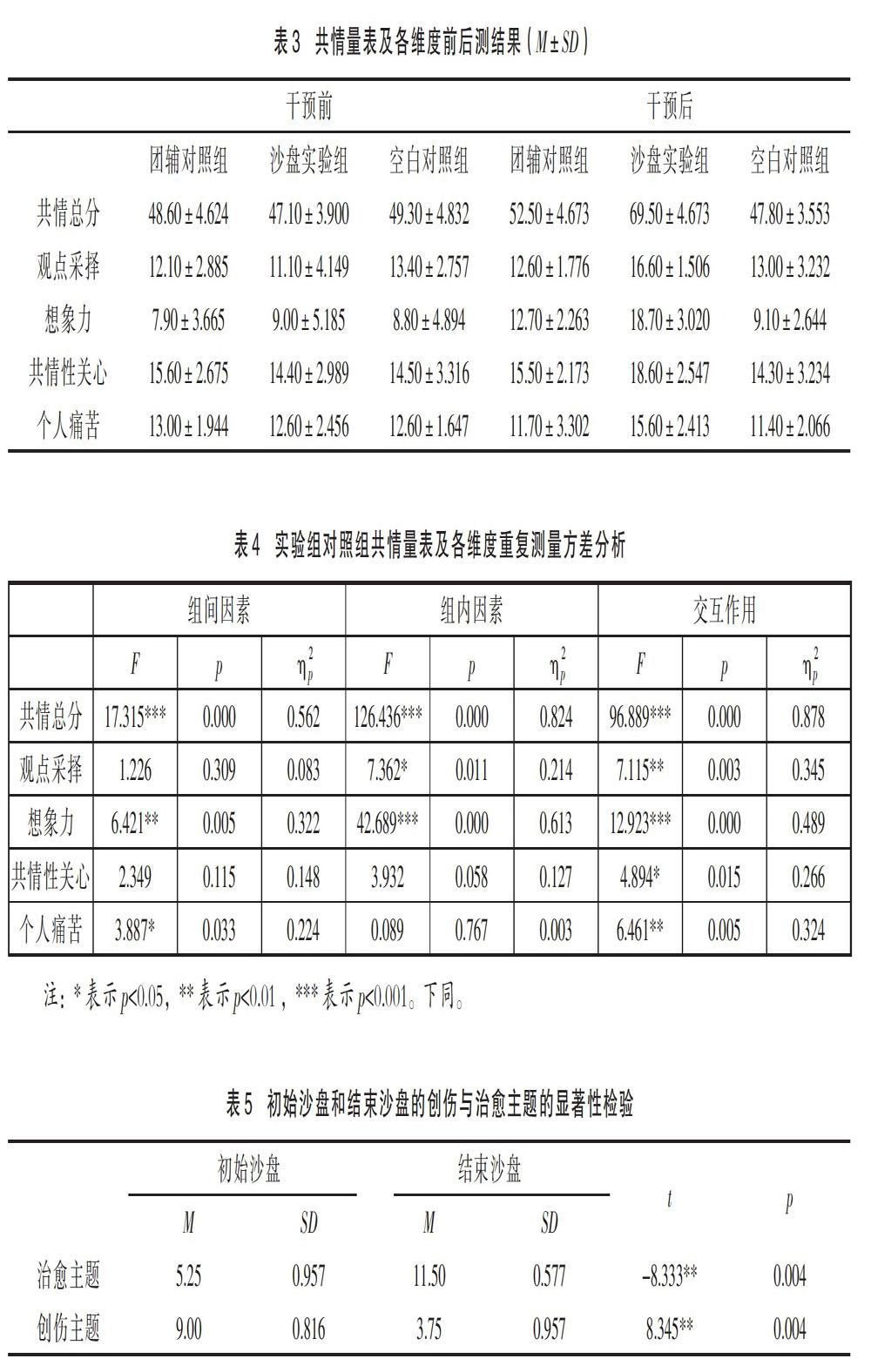

通过两因素重复测量方差分析发现,在共情总分上,组间和组内的主效应以及交互作用均极其显著(p<0.001);在观点采择维度上,组内的主效应显著(p<0.05),组间的主效应不显著,二者的交互作用相当显著(p<0.01);在想象力维度上,组间的主效应相当显著,组内的主效应以及交互作用极其显著;在共情性关心维度上,组内与组间的主效应均不显著,组内与组间的交互作用显著;在个人痛苦维度上,组间的主效应显著,组内的主效应不显著,组内与组间的交互作用相当显著。具体见表3、表4。

因为在总分及各维度上交互作用均显著,只是显著的差异性不一致,因此进一步进行简单效应分析。结果发现,团体辅导对照组经过多次的活动,组内前后测在总分和想象力维度上达到了相当显著的差异,说明团体辅导对于提升单亲家庭共情困难学生的共情能力有一定的帮助。团体沙盘实验组经过多次的沙盘活动,组内前后测在总分、观点采择和想象力维度上达到了极其显著的差异;在共情性关心和个人痛苦维度上达到了相当显著的差异,说明团体沙盘对于提升单亲家庭共情困难学生的共情能力具有极大的帮助。空白对照组在前后测的总分及各维度上均不存在显著差异。

(二)初始沙盘与结束沙盘主题显著性分析

收集团体沙盘实验组的初始沙盘与结束沙盘,请4名评定者(均为具有沙盘训练背景的心理学工作者)对初始沙盘和结束沙盘的主题特征进行编码。对4名评分者的评分结果进行一致性检验,结果表明4名评定者对主题特征的评定一致性达到统计学意义可接受水平。对初始沙盘和结束沙盘的创伤主题和治愈主题分别进行t检验,比较团体沙盘干预过程中创伤与治愈主题是否存在显著性差异。根据表5可知,结束沙盘的治愈主题数量极其显著高于初始沙盘,结束沙盘的创伤主题数量相当显著低于初始沙盘。

四、讨论

团体沙盘游戏技术对于共情总分、观点采择、想象力、共情性关心以及个人痛苦等维度的提高均具有显著效果,说明团体沙盘游戏可以作为一项十分有效的方法用于提升学生的共情能力。团体辅导在共情总分与想象力维度上也具有一定的效果。可以发现团体沙盘游戏的效果是优于团辅对照组的,因为团体沙盘游戏相比团体辅导而言,将无意识的表达与团体动力相结合。可见团体动力对于共情能力也是有益的,通过团体关系的建立,成员之间逐渐建立亲密和谐的氛围,能自由表达自我,也能表达对于他人的感受,这对于单亲家庭共情困难学生来说,是不可多得的生活资源,在其中可以慢慢疗愈与成长,所以团体辅导有一定的效果。而团体沙盘在此基础上,还借由沙盘这一媒介,让成员的无意识得到自由表达,从中汲取更多的能量去面对生活。因此团体沙盘对学生共情能力的干预效果优于团辅对照组与空白对照组。

由于团体沙盘游戏是多个成员共同参与,按照顺序摆放沙具,因此在某种程度上无法将个人的无意识内容完全呈现在作品之中,但是能够体现出与他人沟通合作的能力。经过8次团体沙盘游戏,团体之间经历了由最初的各自为政,互不相干,彼此之间没有连接,接下来是充满矛盾冲突,成员之间彼此竞争,再到最后的互相配合的过程。在后面的沙盘活动中可以观察到,大家挑选沙具更仔细,摆放的速度也在减慢,避免因为自己的沙具而影响到整幅作品。大家都在慢慢学会“察言观色”,思索着他人摆放沙具是出于什么考虑,如果自己将沙具放在某个位置,其他成员会有何感受。在这种心理场的推动下,成员不断根据他人的行为来修正自己的思路,共情的能力在一次次尝试中得到锻炼。在咨询师营造的自由而受保护的空间内,成员能够自由表达和呈现无意识的内容,并且尝试去想他人所想,感他人所感。团体中好的人际关系也能够给所有成员带来心灵的滋养,成员们开始意识到自己的感受是重要的,是被重视的,那么自己也要去关心自身在乎的他人的感受和想法。

R.R. Mitchell[17]指出,经历过童年创伤的来访者,通常会在沙盘中呈现出曾经的创伤经历,这种创伤不仅是身体上的躯体虐待,还包括精神上的情感忽视,此类创伤会让来访者体验到巨大的负面情绪,如恐惧、害怕、愤怒等。当接触沙盘后,在咨询师陪伴下,在自由的、受保护的空间内,这些沉睡在无意识深处的内容会慢慢浮现于沙盘之上,这是他们无意识的表达。在本研究中,团体成员均为学生,在过往的经历中,与父母的糟糕关系无疑会在他们的心灵上留下或深或浅的烙印。在整个团体过程中,沙盘提供了这样一个容器去表达自我,而且成员会发现自己并不是孤独不幸的那个“唯一”,大家的境遇相似,彼此之间能够给予支持。随着团体沙盘游戏的干预进程,创伤的主题会逐渐减少,慢慢呈现转化主题,再被丰富多样化的治愈主题替代,沙盘作品更加和谐。对初始和结束沙盘的主题特征分析发现,整个过程中创伤主题逐渐减少,治愈主题逐渐增加,进一步说明了团体沙盘游戏对单亲家庭共情困难学生的干预是有效的。

团体辅导对于提升单亲家庭共情困难学生的共情能力有一定的帮助,笔者认为,其原因一方面与整个团体的动力场有关,团体中好的关系能够补偿成员在生活中体验到的不满意的人际关系,成员逐渐习得好的社交技巧与沟通方式,并将此方法逐渐运用于自己的生活之中,从而促进改变;另一方面,团体的活动,如“鸡同鸭讲”能够帮助成员认识到倾听别人的重要性;“你画我猜”能够帮助成员站在他人角度去思考问题,采择他人的观点;“信任之旅”能够帮助成员去同感他人的感受,从而促进共情能力的提升。

团体沙盘游戏的干预方法结合了团体辅导与沙盘游戏的优点。在沙盘的制作过程中,带领者努力营造自由而受保护的空间,并对团体有一定的设置,当有成员打破设置的时候,带领者提出自己的所见所想,大家一起来讨论。如在第三次活动中,有三个成员打破“成员彼此之间不说话交流”的设置,挑选沙具的时候彼此商量,想要营造更和谐的沙画作品。笔者在分享的阶段,首先不带指责地分享自己的观察和感受,然后邀请成员做出回应。这样一方面保护了团体的设置,另一方面也使得成员感受到被尊重和看见。此外,沙盘游戏可以推动成员在安全的氛围内自由地呈现无意识的内容,从而慢慢实现从创伤向治愈主题的转化[19]。

参考文献

[1]戴蒙. 儿童心理学手册(第6版)[M]. 上海:华东师大出版社, 2009.

[2]陈武英, 卢家楣, 刘连启,林文毅. 共情的性别差异[J]. 心理科学进展, 2014, 22(9):1423-1434.

[3]丁凤琴, 陆朝晖. 共情与亲社会行为关系的元分析[J]. 心理科学进展, 2016(8):1159-1174.

[4]Jolliffe D , Farrington D P . Empathy and offending: A systematic review and meta-analysis[J]. Aggression & Violent Behavior, 2004, 9(5):441-476.

[5]Stanger N, Kavussanu M, Ring C. Put yourself in their boots: effects of empathy on emotion and aggression[J]. Journal of Sport & Exercise Psychology, 2012, 34(2):208.

[6]Muoz L C , Qualter P , Padgett G . Empathy and Bullying: Exploring the Influence of Callous-Unemotional Traits[J]. Child Psychiatry & Human Development, 2011, 42(2):183-196.

[7]Mikulincer M,Gillath O,Halevy V, et al. Attachment theory and reactions to others' needs:' evidence that activation of the sense of attachment security promotes empathic responses[J].Journal of Personality and Social Psychology , 2002,81(6):165-168.

[8]賈笑颖. 共情训练改善高中生人际关系的分析[J]. 南方论刊, 2014(1):106-107.

[9]冯振军.共情能力结构及培养研究[J].科技视界,2016(26):120-121.

[10]金玉蕊. 团体沙盘游戏对大学生移情能力和人际交往能力的影响研究[J]. 科教导刊, 2018, 340(6):197-199.

[11]孙燕超.浅析共情在团体沙盘游戏中的作用[J].速读,2015(9):338.

[12]高岚,申荷永.沙盘游戏疗法 [M] .北京:中国人民大学出版社,2012.

[13]张艳碧.团体沙盘游戏对高校宿舍人际关系的干预研究[J].智库时代, 2018(18): 118-120.

[14]Davis M H. Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983,44(1):113-126.

[15]张凤凤,董毅,汪凯,詹志禹,谢伦芳.中文版人际反应指针量表的信度及效度研究[J].中国临床心理学杂志,2010(2):155-157.

[16]蔡宝鸿.初始沙盘及其临床诊断意义研究——行为问题儿童初始沙盘诊断特征的分析与探索[D].广州:华南师范大学, 2005.

[17]Rie Rogers Mitchell, Harriet S. Friedman. Sandplay: Past, Present and Future[M]. Routledge, 1994.

[18]刘聪慧,张耀华,王永梅.儿童和成人共情的结构及影响机制的比较分析[C].第十二届中国心理学会会议论文集,2009.

[19]张日昇.箱庭疗法[J]. 心理科学, 1998,21(6):544-547.

(作者单位:东南大学,南京,211100)

编辑/张国宪 终校/卫虹