基于生态系统服务功能评价的贵阳市生态安全格局维护研究

肖杨, 周旭, 蒋啸, 张继, 李洪广

基于生态系统服务功能评价的贵阳市生态安全格局维护研究

肖杨, 周旭*, 蒋啸, 张继, 李洪广

贵州师范大学地理与环境科学学院, 贵阳 550025

生态系统结构与服务功能的协同调控是生态系统管理的基础。以贵阳市为例,依据区域生态基底特征, 通过生态系统服务功能重要性评价识别生态源地, 基于最小累积阻力模型和重力模型构建区域生态安全格局, 并从生态系统结构与功能的关系视角探讨生态安全格局的维护策略。结果表明: 研究区重要、极重要等级的生态用地面积为 2580.77 km2, 占全市总面积的32.09%; 提取面积大于10.00 km2的重要、极重要的20个生态用地为生态源地, 总面积为1078.02 km2, 占全市总面积的13.40%, 主要分布在研究区北部、东部及西南红枫湖、百花湖等区域; 生态廊道总长度为1658.14 km, 呈北密南疏的空间分布格局, 部分廊道沿河流走向分布, 少部分穿过人口集聚区; 识别生态节点共16个, 主要分布在北部最小阻力路径与生态廊道的交叉处, 生态安全格局以“两环三轴四带”的形式呈树状辐射分布。从生态系统结构视角, 建立生态源地、廊道、节点缓冲区, 保证研究区生态系统结构的基础作用。从生态系统功能视角, 划定现状生态功能主导区, 提出生态安全维护策略, 以期为区域生态经济协同发展提供参考依据。

生态系统服务功能; 生态安全格局; 生态源地; 生态廊道; InVEST模型

0 前言

生态系统服务是人类赖以生存发展的福祉惠宜[1-2]。随着人口增长与城镇化发展, 人类对资源环境的过度开发日益加剧, 生态系统扰动趋于严重, 诸如水源涵养、水土保持和生物多样性保育等重要生态服务功能退化凸显[3], 区域生态安全面临严峻挑战。生态安全格局是以景观生态学理论为基础, 由生态源地、廊道和节点构成的生态系统网络结构, 是保障生态系统服务供给及可持续发展的前提[4]。量化识别与协同调控生态系统的结构与功能的关系[5], 既是现代生态学的前沿核心内容, 也是生态系统管理的重要基础, 对提高区域生态系统服务功能、维护区域生态安全格局具科学参考价值。

以中国知识资源总库(CNKI)为文献信息检索源, 按篇名含“生态安全格局”检索项, 文献检索时间范围始于建库起始, 截止时间为2019年8月, 经筛选共检索到303篇相关中英文期刊文献。其中, “源地识别—阻力面设置—廊道提取”已逐渐成为我国生态安全格局的成熟研究模式, 而通过生态系统服务功能评价指标识别生态源地的文献多达60.70%。彭建等[6]选取粮食供给、土壤保持、近水游憩、产水、生境维持5项生态服务功能, 对雄安新区的生态基底特征和环境进行评估; 王玉莹等[7]通过对生物多样性保护、水资源安全、土壤保持生态功能进行综合评价, 构建东部苏南发达地区安全格局。廊道对于物质流通和能量交换具有重要的连通作用, 是生态安全格局构建的基础, 当前最小累积阻力模型(Minimum Cumulative Resistance, MCR)定量识别方法被广泛应用与廊道识别和生态安全格局构建[8-9]。地类赋值的方法被广泛用于阻力面设置[10], 而廊道判定的精准度依赖于阻力面设置, 由于该方法具有较强主观性, 忽视了人类活动对生态阻力系数的影响, 合理修正阻力面成为廊道判定的关键[11]。

区域生态安全格局的调控与维护已成为一个不可回避的问题, 优化调整生态空间结构要素, 实现区域生态系统服务与功能的提升, 协调经济发展与生态保护显得尤为重要[12]。彭建等[6]通过对雄安新区生态安全格局中源地与廊道的优化重组, 形成功能化、网络化的空间结构体系, 优化了新区生态空间布局模式。杨天荣等[12]在构建区域生态安全格局的基础上, 形成关中城市多层次、复合型、网络型生态空间结构体系优化方案。上述研究识别空间结构要素组分, 优化区域生态功能分区, 为城市生态空间优化布局提供定量化范例。本文基于生态空间结构要素研究, 从生态系统结构与功能视角出发, 分别对生态系统结构和功能的协同调控提出相应策略, 维护区域生态安全格局。

贵阳市是长江中上游的重要生态屏障, 也是中国西南的典型喀斯特山区城市。随着城镇化迅速发展、人口增加, 自然资源的开发利用和城镇用地扩张导致生物多样性减少、水土流失、城市内涝、环境污染等诸多生态问题[13]。因此, 本文通过构建贵阳市生态安全格局, 定量识别生态安全格局结构要素, 并结合生态系统结构与功能关系探讨生态安全格局维护策略, 以期为贵阳市生态文明城市建设和生态系统管理提供科学依据。

1 研究区概况

贵阳市位于黔中山原丘陵中部, 地处长江与珠江分水岭地带(图1), 全市下辖6区3县1市, 总面积8034.00 km2, 占全省面积的4.56%。总地势西南高、东北低, 平均海拔1183.27 m, 地貌以山地、丘陵为主的丘原盆地地区, 年均气温为15.30℃, 年均降水量1129.50 mm, 属于亚热带湿润温和气候。2018年底, 全市年末常住人口488.19万人, GDP总量3798.45亿元, 城镇化率达75.43%, 是贵州省的政治、经济、文化、交通的集聚和扩散中心。

2 数据与方法

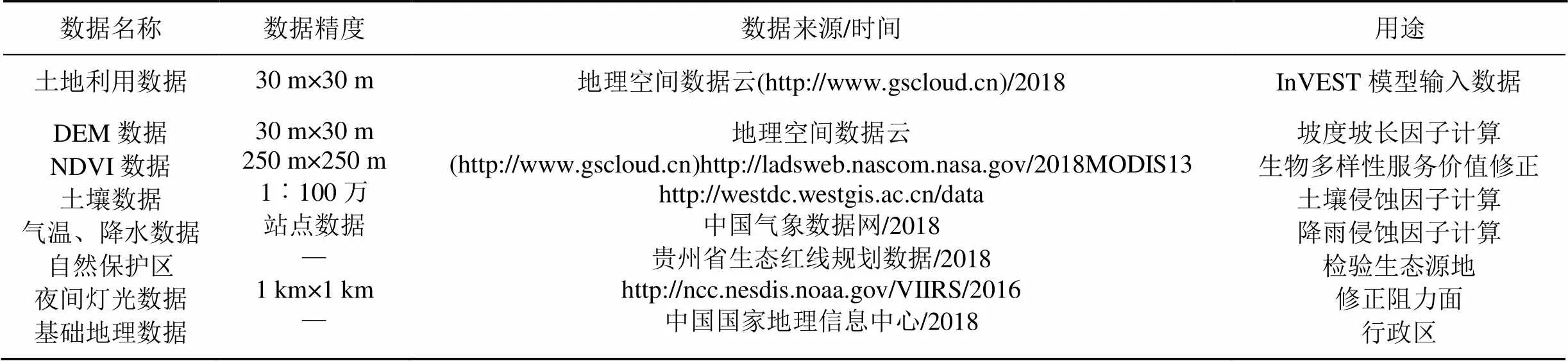

2.1 数据来源

本文使用的数据包括土地利用数据、气象站点数据、高程数据、植被NDVI等数据(表1)。2018年贵阳市土地利用数据来源于Landsat 8 OLI遥感影像解译, 数据下载于地理空间数据云(http://www. gscloud.cn), 空间分辨率为30 m。根据《全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系》(LUCC), 将解译后土地利用数据划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地6大类(图1)。气象数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn), 通过克里金插值法得到。利用ArcGIS10.5软件, 将所有空间数据统一为Albers等积圆锥投影(Albers_Conic_ Equal_Area)。将所有数据重采样为30 m×30 m栅格单元进行计算。

图1 研究区地理位置图及土地利用现状图

Figure 1 Location map of the study area and map of land use status

表1 研究数据概况

2.2 研究方法

2.2.1 生态系统服务功能评价

生态系统服务涵盖人类直接或间接从生态系统得到的所有收益, 是测度生态系统健康程度的关键指标[14]。从生态系统服务功能角度出发, 选取生物多样性、土壤保持、固碳释氧、水源涵养4项功能指标, 对研究区生态系统服务功能进行定量评价, 通过归一化处理与叠加分析评价综合生态系统服务功能。具体评价方法及计算过程如表2所示。

2.2.2 生态安全格局构建

生态安全格局构建的实质包括构建生态源地、生态廊道、生态节点一体化网络的关键格局, 通过对关键格局的识别与保护, 能够保障区域生态系统服务和生态过程。其中, 生态源地是指具有重要生态服务功能、维持生态系统完整性的重要生态斑块[5]。在综合生态系统服务功能评价基础上, 采用自然断点法划分重要生态系统服务功能区, 将研究区生态用地划分为极重要、重要、较重要、一般重要、不重要5个等级, 并提取重要性等级为重要、极重要的生态用地为“生态源地”, 从而保证生态源地具有较高的生境质量。

生态廊道是指景观中与相邻两边环境不同的线性或带状结构, 用于相邻源地之间的物种迁移与扩散, 是相邻“源”间的生态流的低阻力生态通道[19]。采用MCR识别出生态源地间的最小累积耗费路径, 作为潜在生态廊道识别的依据[20], 在此基础上采用重力模型识别出重要生态廊道, 在构建区域之间的重要生态网络关系。

表2 生态系统服务评价方法及计算过程

生态阻力面是生态安全格局构建的核心要素, 描述了不同物种在不同生境斑块间的难易程度, 反映出物种对生态过程的水平抗性。根据已有学者的研究, 按照生态系统服务功能强弱构建基本生态阻力面, 设置研究区不同土地利用类型的景观阻力值:林地、草地、耕地、水域、建设用地、未利用地分别为:10、30、50、100、300、500[21]。因仅对土地利用类型赋值具有主观性, 忽略同一地表覆被下的生态阻力差异, 且没有考虑人类活动对生态扩散的影响, 本文引入表征人类活动干扰强度的夜间灯光数据对阻力值进行修正[22], 计算公式如下:

式中:R基于夜间灯光指数修正的栅格生态阻力系数;NL为栅格的夜间灯光指数;NL为栅格对应的景观类型的平均夜间灯光指数,为栅格对应土地利用类型的基本生态阻力系数。

生态节点是生态源间物种的跳板或转折点, 一般位于生态廊道中生态功能薄弱处, 主要由最小路径与最大路径交叉点或最小路径的汇集处交点构成, 加强生态节点的生态环境建设有利于降低生态廊道的耗费成本, 提升区域生态网络的生态服务功能[23],本文将最小阻力路径的交点作为生态节点。

2.2.3 生态安全格局维护

景观格局与生态过程是景观生态学研究的核心内容, 两者相互作用, 构成生态系统服务的主体[24]。景观的结构和功能无论在哪一个生态学组织层次上都是相辅相成的, 其发展变化影响整个生态系统的变化态势。结构在一定程度上决定功能, 而结构的形成与发展又受到功能的影响, 同时, 景观功能的改变可导致结构的变化。斑块—廊道—基底模式是构成景观空间格局的基本模式, 有利于考虑景观结构与功能之间的相互关系, 使得景观结构、功能和动态的表达更为具体。本文对生态源地、廊道、节点分别做缓冲区处理, 构建生态环境完整性屏障, 保证研究区生态安全格局结构的基础性作用。根据生态系统服务功能, 选取重要性等级最高级作为优势主导功能区, 并按照研究区实际情况分别提出维护策略。

3 结果分析

3.1 生态系统服务功能现状特征

综合生态服务功能划分结果如图2所示, 重要性等级所占土地总面积及百分比如表3。研究区生态不重要地区总面积为1497.26 km2, 占全市总面积18.62%, 分布在市、县区等建设用地主要区域。生态一般重要、较重要地区面积分别为2139.03 km2、1788.72 km2, 占全市总面积的26.60%、22.24%, 此区域以耕地为主, 部分为湖泊流域, 受人类活动干扰强度大, 生态系统服务功能较弱。生态重要、极重要地区面积之和为2580.77 km2, 分别占全市总面积的19.63%、12.45%, 主要分布在森林覆盖率较高、湿地等区域, 是区域土壤保持和生物多样性保护的重要地带, 生态服务功能质量较高, 生态系统完整性与稳定性较好, 也是源地的主要分布区。

图2 贵阳市生态服务重要性分级

Figure 2 Importance classification of ecological services in Guiyang City

3.2 生态安全格局源地-廊道-节点特征

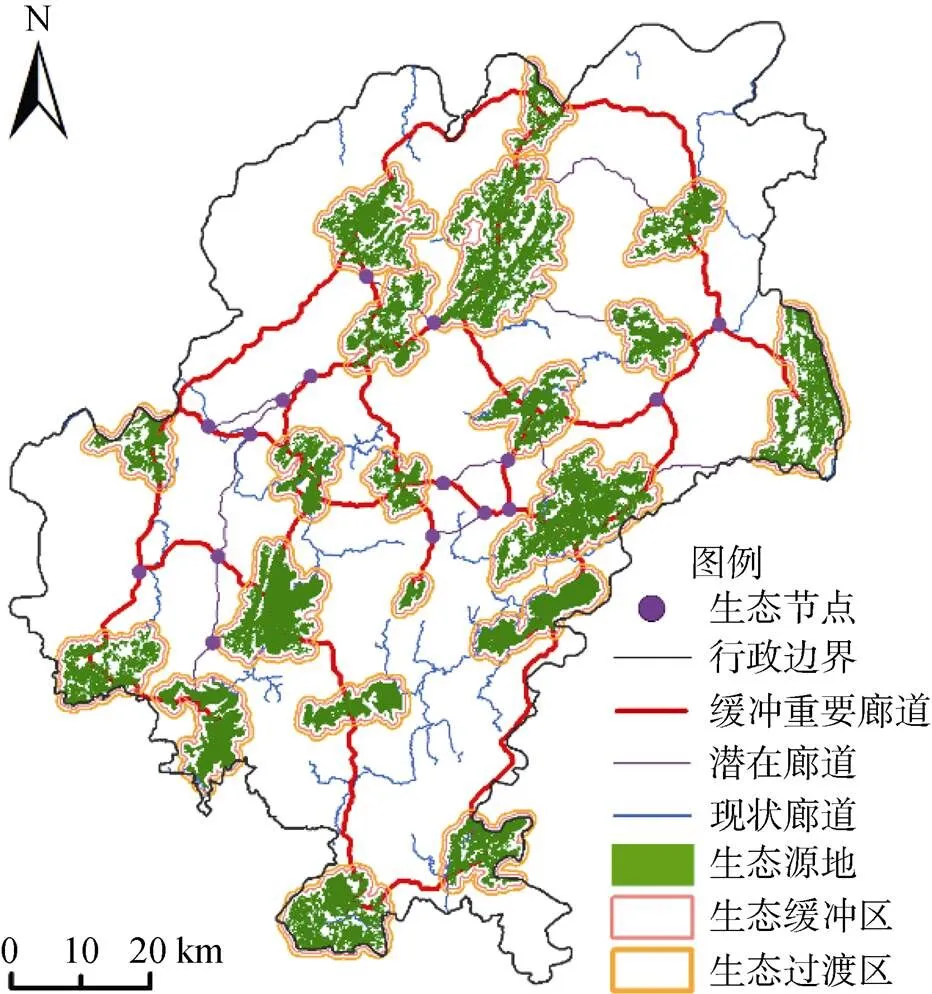

提取面积大于10.00 km2的重要、极重要的20块生态用地作为生态源地[25], 总面积约1078.02 km2, 占全市总面积的13.40%(图3)。生态源地主要分布在研究区北部、东部及西南红枫湖、百花湖等区域。从土地利用类型来看, 林地为主要的生态源地类型, 面积为887.53 km2, 其次是草地, 还包括耕地和水体, 生态源地面积共195.00 km2; 建设用地和未利用地生态服务功能较低, 为非源地。生态源地主要分布于息烽县、开阳县、乌当区和清镇市的郊区, 总体呈北、东部斑块居多且集中, 西、南部斑块稀少分散破碎的分布格局。

表3 贵阳市生态服务重要性分级统计

图3 贵阳市景观生态安全格局

Figure 3 Ecological security pattern in Guiyang City

研究区生态廊道分为现状廊道(河流)、潜在廊道、重要廊道, 得到廊道共37条, 二者总长为1658.14 km(图3)。受地形与人类活动影响, 廊道呈北密南疏的空间格局, 部分廊道沿河流走向分布, 少部分贯穿人口集聚区。

研究区识别生态节点共16个(图3), 主要分布在北部最小阻力路径与生态廊道的交叉处, 此区域生态用地扩张阻力值最大, 是生态廊道的薄弱区。

研究区的生态安全格局总体上呈“两环三轴四带”分布的空间分布趋势, 其中, “两环”即为市域内外两大自然生态屏障, 一是北部乌江—清水江流域的外部生态屏障, 对于保护贵阳市生态完整和国土安全具有积极作用; 二是中心城区环城生态屏障, 是经济中心和重心, 该区生态用地较少, 保护重要生态用地显得尤为重要。“三轴”即为贯穿南北的生态廊道, 具有生态结构的完整性、生态功能的延续性, 依次为由清镇市向修文县、息烽县延伸; 由花溪区向观山湖区、修文县、息烽县延伸; 由花溪区向南明区、乌当区、开阳县延伸。“四带”连通东西方向的重要廊道, 包括由西望山向温泉森林公园、南江峡谷延伸的廊道; 由阳明风景区向南江河流域廊道; 由猫跳河流域向香纸沟、相思河风景区延伸的廊道; 由长坡岭森林公园向阿哈水库、花溪马铃乡水源区延伸的廊道。

3.3 结构视角的生态安全格局维护策略

为保护生态源地和生态环境不受人为破坏, 参照文献[26]和研究区实际情况, 以生态源地为中心, 分别建立500、1000 m缓冲区, 依次为生态缓冲区、生态过渡区(图3)。缓冲区越向外发展, 受到的阻力越大, 越不易被物种利用, 所属的缓冲区级别越低。生态缓冲区面积为987.16 km2, 占全市总面积12.27%, 生态环境质量较好, 且与生态源地紧密相连, 能被物种充分利用, 是保护生态源地的重要屏障, 在土地开发利用时应实施严格的管控, 在城市建设过程中应设置禁建区。生态过渡区面积1522.17 km2, 占全市总面积18.93%, 此区域可进行活动强度较低的开发利用, 满足环境保护与农业生产, 但不得过度开发利用, 引导土地利用向健康状态发展, 维护整个生态系统的完整性。

参考相关研究[20],对重要重要廊道缓冲500 m, 总面积685.01 km2, 占全市总面积的8.52%。廊道中林地是重要的生物栖息场所, 面积占比为60.73%。耕地对动物迁徙具有一定的阻力, 面积占比为21.29%, 应在耕地阻力最大的地方为动物设置替代迁徙带。草地对动物迁徙的阻碍作用较小, 面积占比14.29%。除潜在、重要生态廊道外, 河流作为天然的现状生态廊道, 对各地区之间的连通及环境保护具有重要的作用, 应优先强化治理和保护, 尽量避免或减少耕地、建设用地对河流廊道及两岸绿化带的侵占和破坏, 加强沿河流域植被恢复, 保障现状生态廊道畅通。

建立生态节点1 km缓冲区[27], 作为源地间的重要栖息地, 对区域生态安全格局有着重要影响, 增加生态节点的林地、草地和水域的比例以提升生态战略节点的规模和质量, 从而巩固其连接作用; 减少生态节点附近的人为干扰, 禁止在战略点附近进行生产建设, 对已破坏的生态节点进行恢复时参考原有的或周边的景观进行恢复。

3.4 功能视角的生态安全格局维护策略

重要生态功能区是人类赖以生存的自然环境, 对社会经济发展起着重要的生态支撑作用, 根据研究结果分别识别4项生态系统服务功能主导区(图4), 并提出维护策略

(1) 生物多样性功能主导区

生物多样性功能主导区主要分布在北部和西南部等地区, 包括野梅林森林公园、温泉森林公园、息烽西望山风景区和红马水库饮用水源保护区、红枫湖、百花湖等饮用水保护区, 土地利用类型以林地、水域和耕地为主, 其中林地面积为2072.28 km2, 占全市总面积的25.77%。此区域生境质量高, 距离城镇较远, 受人类活动干扰较少, 需加强自然保护地生态廊道建设, 构建生态廊道系统, 建立生物多样性保护综合管理体系, 形成生物多样性保护网络。

(2) 土壤保持功能主导区

土壤保持功能主导区主要分布在北部、东部等地区, 区内涵盖息烽西望山风景区、温泉森林公园、开阳南江峡谷风景区、贵阳相思河风景区和贵阳长坡岭森林公园。土地利用类型以林地、耕地和草地为主, 其中林地面积为694.92 km2, 占全市总面积的8.64%。以科学方式进行耕地改造, 实施田间生产道路、蓄排引灌等工程措施, 加强石漠化治理和水土流失整治, 充分发挥水土保持综合效益。

(3) 固碳释氧功能主导区

固碳释氧功能主导区主要分布在北部、东部和南部地区, 区内有息烽西望山风景区、温泉森林公园、开阳南江峡谷风景区、贵阳市猫跳河风景区、贵阳相思河风景区和贵阳长坡岭森林公园。土地利用类型以林地、耕地和草地为主, 其中林地面积最大, 为1829.84 km2, 占全市总面积的22.75%, 具有固定碳素、释放氧气、积累营养物质的生态功能。加强监督和防治, 严守保护区森林防线, 要继续深化新一轮退耕还林, 实施长江防护林、天然林资源保护工程。

(4) 水源涵养功能主导区

水源涵养功能主导区主要分布在北部、东部和南部地区, 区内有息烽西望山风景区、温泉森林公园、开阳南江峡谷风景区、贵阳景阳森林公园、贵阳相思河风景区和贵阳长坡岭森林公园。土地利用类型以林地、草地和耕地为主, 其中林地面积最大,为2107.40 km2, 占全市总面积的26.20%。此区域受城市化进程影响较小, 生态环境良好, 加强保护森林植被和长江防护林体系建设, 以及山水林田湖草生态保护修复工程, 构建以湿地自然保护区和湿地公园为主体的湿地资源保护体系, 推进饮用水源地规范化建设, 合理的开发和利用土地资源。

图4 生态系统服务功能主导区

Figure 4 Ecosystem service function dominant area

4 结论与讨论

通过定量评估生物多样性、土壤保持、固碳释氧、水源涵养4项生态系统服务功能, 识别生态源地, 采用夜间灯光数据修正生态阻力面, 最后利用MCR模型及重力模型识别生态廊道, 构建贵阳市生态安全格局, 并从生态系统服务结构与生态系统服务功能视角对安全格局提出维护策略,得出以下结论。

(1) 研究区重要、极重要的生态用地占研究区总面积的32.09%, 识别生态源地1078.02 km2, 占研究区总面积的13.40%, 主要分布在北部、东部及西南红枫湖、百花湖等区域。

(2) 生态廊道总长度为1658.14 km, 呈北密南疏的空间分布格局, 部分廊道沿河流走向分布, 少部分贯穿人口集聚区。识别生态节点共16个, 主要分布在北部最小阻力路径与生态廊道的交叉处。生态安全格局以“两环三轴四带”的形式呈树状辐射分布。

(3) 从生态系统结构出发, 建立生态源地缓冲区987.16 km2, 作为保护生态源地的重要屏障; 建立生态过渡区面积1522.17 km2, 可进行活动强度较低的开发利用。建立廊道缓冲区685.01 km2, 对物种传输、保护具有积极作用。对生态节点缓冲1 km, 提升生态节点的规模和质量, 巩固其对源地连接作用。

(4) 从生态系统功能出发, 生物多样性功能主导区需加强自然保护地生态廊道系统建设, 完善生物多样性保护综合管理体系; 土壤保持功能主导区需进行耕地改造, 开展蓄排引灌等工程措施, 加强石漠化治理和水土流失整治; 固碳释氧功能主导区需强化监督和防治, 严守保护区森林防线, 继续深化新一轮退耕还林; 水源涵养功能主导区需强化森林植被和长江防护林体系建设, 注重山水林田湖草生态保护修复工程, 推进饮用水源地规范化建设, 合理开发和利用土地资源

通过构建贵阳市生态安全格局, 进而从生态系统结构与功能视角提出生态空间维护策略, 有助于提升城镇开发的生态安全保障, 促进该地区生态系统与社会经济发展相协调。但是, 受数据获取限制, 在生态源地的选取只考虑4种生态服务功能, 其他生态服务功能的影响有待深入研究。此外, 不同尺度的生态安全格局有不同特征, 如何整合不同尺度生态安全格局是需要研究的问题。

[1] 李双成, 刘金龙, 张才玉, 等. 生态系统服务研究动态及地理学研究范式[J]. 地理学报, 2011, 66(12): 1618–1630.

[2] 王晓峰, 吕一河, 傅伯杰. 生态系统服务与生态安全[J]. 自然杂志, 2012, 34(5): 273–276, 298.

[3] 苏常红, 傅伯杰. 景观格局与生态过程的关系及其对生态系统服务的影响[J]. 自然杂志, 2012, 34(5): 277–283.

[4] 彭建, 赵会娟, 刘焱序, 等. 区域生态安全格局构建研究进展与展望[J]. 地理研究, 2017, 36(3): 407–419.

[5] PENG Jian, WANG An, LIU Yanxu, et al. Research progress and prospect on measuring urban ecological land demand[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 333–346.

[6] 彭建, 李慧蕾, 刘焱序, 等. 雄安新区生态安全格局识别与优化策略[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 701–710.

[7] 王玉莹, 金晓斌, 沈春竹, 等. 东部发达区生态安全格局构建——以苏南地区为例[J]. 生态学报, 2019, 39(7): 2298–2310.

[8] 陈昕, 彭建, 刘焱序, 等. 基于“重要性—敏感性—连通性”框架的云浮市生态安全格局构建[J]. 地理研究, 2017, 36(03): 471–484.

[9] 许峰, 尹海伟, 孔繁花, 等. 基于MSPA与最小路径方法的巴中西部新城生态网络构建[J]. 生态学报, 2015, 35(19): 6425–6434.

[10] 潘竟虎, 刘晓. 基于空间主成分和最小累积阻力模型的内陆河景观生态安全评价与格局优化——以张掖市甘州区为例[J]. 应用生态学报, 2015, 26(10): 3126–3136.

[11] ZHANG Liqing, PENG Jian, Liu Yanxu, et al. Coupling ecosystem services supply and human ecological demand to identify landscape ecological security pattern: A case study in Beijing-Tianjin-Hebei region, China[J]. Urban Ecosystems, 2017, 20: 701–714.

[12] 杨天荣, 匡文慧, 刘卫东, 等. 基于生态安全格局的关中城市群生态空间结构优化布局[J]. 地理研究, 2017, 36(3): 441–452.

[13] 吕敬堂, 吕大明, 刘海萍. 贵阳市生态环境资源承载能力分析[J]. 中国农业资源与区划, 2014, 35(2): 24–28.

[14] 曹祺文, 张曦文, 马洪坤, 等. 景观生态风险研究进展及基于生态系统服务的评价框架: ESRISK[J]. 地理学报, 2018, 73(5): 843–855.

[15] 谢高地, 鲁春霞, 肖玉, 等. 青藏高原高寒草地生态系统服务价值评估[J]. 山地学报, 2003(1): 50–55.

[16] 唐秀美, 陈百明, 路庆斌, 等. 生态系统服务价值的生态区位修正方法——以北京市为例[J]. 生态学报, 2010, 30(13): 3526–3535.

[17] 毕晓丽, 葛剑平. 基于IGBP土地覆盖类型的中国陆地生态系统服务功能价值评估[J]. 山地学报, 2004(01): 48– 53.

[18] 胡胜, 曹明明, 刘琪, 等. 不同视角下InVEST模型的土壤保持功能对比[J]. 地理研究, 2014, 33(12): 2393–2406.

[19] 张丽芳, 冉丹阳, 张鑫, 等. 基于GIS的北部湾经济区生态安全格局构建与评价[J]. 生态科学, 2019, 38(04): 202– 208.

[20] YU Kongjian. Security patterns and surface model in landscape ecological planning[J]. Landscape and Urban Planning, 1996, 36(1): 1–17.

[21] 彭建, 郭小楠, 胡熠娜, 等. 基于地质灾害敏感性的山地生态安全格局构建——以云南省玉溪市为例[J]. 应用生态学报, 2017, 28(2): 627–635.

[22] 赵笑然, 石汉青, 杨平吕, 等. NPP卫星VIIRS微光资料反演夜间PM_(2. 5)质量浓度[J]. 遥感学报, 2017, 21(02): 291–299.

[23] 黄木易, 岳文泽, 冯少茹, 等. 基于MCR模型的大别山核心区生态安全格局异质性及优化[J]. 自然资源学报, 2019, 34(4): 771–784.

[24] 邬建国. 景观生态学—格局、过程、尺度与等级. 第2版[M]. 北京: 高等教育出版社. 2007.

[25] 俞孔坚, 乔青, 李迪华, 等. 基于景观安全格局分析的生态用地研究——以北京市东三乡为例[J]. 应用生态学报, 2009, 20(8): 1932–1939.

[26] 李国煜, 林丽群, 伍世代, 等. 生态源地识别与生态安全格局构建研究——以福建省福清市为例[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(3): 120–125.

[27] 徐威杰, 陈晨, 张哲, 等. 基于重要生态节点独流减河流域生态廊道构建[J]. 环境科学研究, 2018, 31(5): 805–813.

Research on ecological security maintenance of Guiyang City based on evaluation of ecosystem service function

XIAO Yang, ZHOU Xu*, JIANG Xiao, ZHANG Ji, LI Hongguang

School of Geography and Environmental Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, China

The coordinated regulation of ecosystem structure and service function is the foundation of ecosystem management. Taking Guiyang City as an example, Based on the ecological background characteristics of the regional,the ecological source is identified through the evaluation of the importance of ecosystem service functions, and the regional ecological security pattern is constructed based on the minimum cumulative resistance model and the gravity model. Maintenance strategy of ecological security pattern. And to explore the ecological security pattern of relationship maintenance strategies from the perspective of ecosystem structure and function. Results showed that:The area of important and extremely important ecological land was 2580.77 km2and accounted for 32.09% of the total area. When important and extremely important ecological land above 10 km2was selected as a source, the total area was 1078.02 km2and accounted for 13.40% of the total area, were mainly distributed in the north, east and southwest of Hongfeng Lake and Baihua Lake; The total length of the ecological corridor was 1658.14 km, showing a spatial distribution pattern in the north and south. Some of the corridors are distributed along the river, and some of them pass through the population concentration area; identify 16 ecological nodes, mainly distributed at the intersection of the least resistance path and the ecological corridor in the north, Which appeared as two rings , three axes and four zones. From the perspective of ecosystem structure, establish ecological source areas, corridors, and node buffer zones to ensure the basic role of the ecosystem structure in the study area. From the perspective of ecosystem functions, the status quo of ecological function-dominated areas is delineated, and ecological security maintenance strategies are proposed to provide a reference for the coordinated development of regional ecological economy.

ecosystem services function; ecological security pattern; ecological source; ecological corridor; InVEST model

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.04.030

肖杨, 周旭, 蒋啸, 等. 基于生态系统服务功能评价的贵阳市生态安全格局维护研究[J]. 生态科学, 2020, 39(4): 244–251.

XIAO Yang, ZHOU Xu, JIANG Xiao, et al. Research on ecological security maintenance of Guiyang City based on evaluation of ecosystem service function[J]. Ecological Science, 2020, 39(4): 244–251.

X826; P901

A

1008-8873(2020)04-244-08

2019-11-15;

2019-12-09

贵州省科技支撑项目(黔科合支撑[2017]2855); 贵州省科学技术项目(黔科合基础[2017]1195)

肖杨(1994—), 男, 贵州铜仁人, 硕士研究生, 主要从事土地利用变化与生态系统服务, E-mail: xygznu@163.com

周旭, 男, 博士, 副教授, 主要从事遥感水文与流域管理, E-mail: zxzy8178@163.com