非物质文化遗产视角下民族传统体育传承与发展研究*

——以甘肃省为例

张靖庚,卫路兵

(甘肃省科学技术情报研究所,甘肃省科技评价监测重点实验室,甘肃 兰州730000)

1 民族传统体育传承与发展的重要性

1.1 丰富传承我国非物质文化遗产

从古至今,中国一直是一个幅员辽阔、历史悠久的多民族组成的国家,拥有着灿烂的文化和悠久的文明史,积淀了许许多多丰富的文化遗产,如世界文明的故宫、神秘的敦煌壁画等物质文化遗产,也有象征东方文化的二胡艺术、传统戏剧等非物质文化遗产。民族传统体育作为非物质文化遗产中重要的组织部分,为我国非物质文化遗产的传承与发展的丰富性起着重要的作用。

1.2 促进我国特色体育文化的局面形成

甘肃省民族体育文化作为中华体育精神组成部分,也体现出中国区域体育的特色。在思想意识上,其目的能更好地去提升全民的素养,尤其是在全民精神文明建设上有所提升。在体育文化建设上,能增添中国特色的体育文化精神内涵,能弘扬体育中平等客观、遵守纪律、团结进取的体育精神。

1.3 有利于扩大和推进我国传统民族体育文化内涵建设

查阅相关文献,可以看出目前多文献的研究成果始终围绕体育精神、体育学科、体育内涵、体育路径等方面来进行研究,并形成了海量的理论性成果,但由于研究的局限性,使得对于传统民族体育传承和发展的研究成果相对较少。因此,笔者以国情发展和思想政治方针路线为指引,以中国特色社会主义理论为推手,从当代中国体育和社会发展实际出发,遵循“文化是一个国家、一个民族的灵魂”为原则,分析区域体育文化特性差异,将中国体育文化的特有内涵推广和扩大到各省份民族体育文化的战略布局中。

1.4 有利于推进我国体育文化的发展

从政策导向来看,此次选题是站在国家提倡文化强国思想的指引下进行的选题工作。从研究方向看,是建立在探索区域传统民族体育从过去的发展到如今现状反应的问题进行深入再次研究,以及现如今到未来发展的一个定位和战略发展的一个谋划。因此,立足于当前探索传统与现代、现代与未来的传统民族体育发展走向、创新模式,可以推动我国社会主义体育文化的繁荣,为体育事业的发展更好地提供支持和助力。

2 甘肃省民族传统体育的现状分析

2.1 甘肃省民族传统体育分布、分类情况

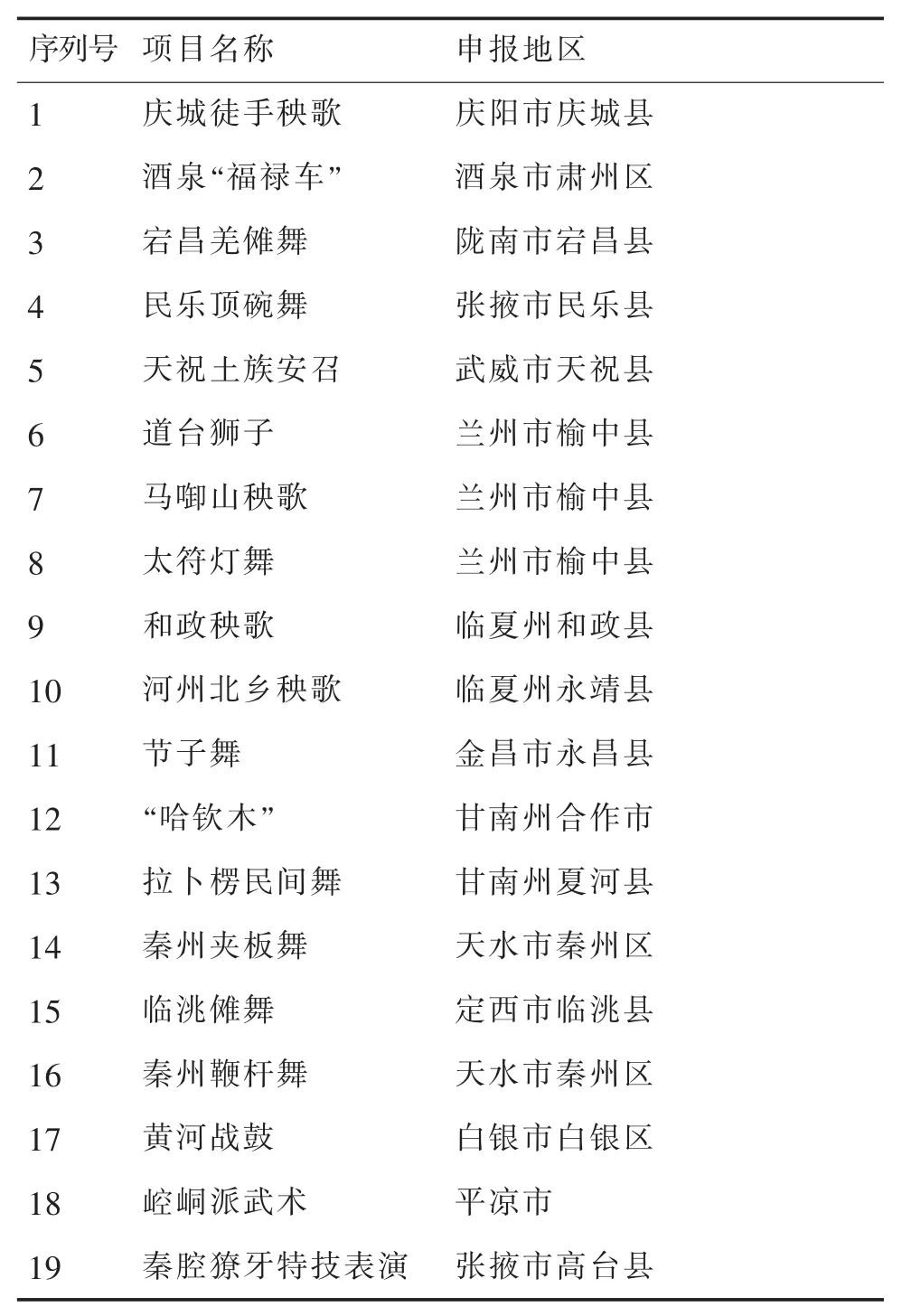

地域性是研究非物质文化遗产起源、文化、背景、形式等的重要因素,不同地域文化创造和传承了独有的文化遗产。甘肃省体育非物质文化遗产根据地域划分:兰州市10项,甘南州9项,天水市8项,张掖市7项,酒泉市7项,定西市5项,白银市5项,陇南市5项,平凉市4项,临夏州3项,武威市2项,庆阳市2项,嘉峪关1项,金昌市1项,此数据参考的是甘肃省政府批准省文化厅确定的四批省级体育非物质文化遗产名录,见表1-4。

表1 甘肃省第一批省级体育非物质文化遗产名录

表2 甘肃省第二批省级体育非物质文化遗产名录

表3 甘肃省第三批省级体育非物质文化遗产名录

表4 甘肃省第四批省级体育非物质文化遗产名录

2.2 甘肃省进入国家非物质文化遗产名录的传统体育项目

国家非物质文化遗产共计统计了5次,分别是2007年、2008年、2009年、2012年、2018年。甘肃省体育非物质文化遗产进入国家级体育非物质文化遗产名录共有5项,分别是永登县的苦水高晓、兰州市的兰州太平鼓、武威市的凉州攻鼓子舞、武山县的武山旋鼓舞、眠县的巴当舞。如图1所示。

图1 国家非物质文化遗产民族传统体育在甘肃省的地理分布

2.3 甘肃省民族传统体育所面临的困境

2.3.1 民族传统体育逐渐在遗失原生态体育的文化内涵

历史长河中的体育文化随着时间的推移越来越多的民族传统体育已经渐渐遗失掉原有的文化内涵。就兰州太平鼓而言,近几年兰州太平鼓在很多方面都有了不错的创新,如步伐、打法、队形等。但实质上根据“鼓经”记载,太平鼓表演形式不仅要有“棋盘击”的特点,还有具备古战的阵法和太平歌等遗失部分,兰州太平鼓原有的表演形式已经失传,在传承中原有的生态体育文化遗产开始呈现不对称性。

2.3.2 参与者的认知度不够

非物质文化遗产从申报单位情况来看,很大一部分是来自县城、农村。在2013年调查数据中可以看出国家贫困县名单,其中甘肃省58个县中43个县是贫困县,贫困率达74%,贫困县经济的落后导致农村在交通便利、义务教育、文化认知等方面存在诸多问题,而这些问题的存在对民族文化发展影响很大。

2.3.3 外部文化对我省体育的冲击

体育强国不仅仅是一个口号,更是国家综合实力的象征。近些年,我省信息技术不断提升,国际间交流频繁,西方的体育文化进入我省,竞技教育与国际接轨,篮球、田径、台球等体育项目已成为了民间运动的一部分,西方领先的体育极限文化冲击着我省传统体育,如极限单车、攀岩、空中冲浪、极限轮滑等新体育元素慢慢受年轻人追捧。

3 甘肃省民族传统体育保护、传承、发展的对策

3.1 重视体育非物质文化遗传保护意识

遗传保护强调的是对体育非物质文化遗产的原生态保护。非物质文化遗产则是存在于民间,并散发浓烈村土气息的传统文化表演形态,这种原生态文化是需要政府提倡并政策性扶持,社会群体在保护意识上需遵循原生态环境和原生态文化,应自发性从内容、形式、种类上进行保护。

3.2 鼓励学校引进体育非物质文化遗产课程

对于体育非物质文化遗产与教育平台的紧密结合是体育非物质文化遗产保护工作可持续发展的重要保障。文化需要传承与保护,体育文化也同样需要我们去重视,只有传播与传承完美衔接,才是文化遗产代代相传经久不衰的原动力。学校体育非物质文化遗产课程资源的引进能对该项课程本身的起源、背景、形式、器材、文化内涵等进行科学系统的教学。目前,只有很少一部分的学校引进了体育非物质文化遗产的相关课程,多为选修课而非必修课,在推广力度上始终跟不上时代的发展,如此下去千百年传承下来的非物质文化遗产将随着时间的流逝而消失在历史的舞台。因此,政府的相关部门作为学校的强大后盾应给予大力的支持,需在相关条例、制度和资金上重点落实,政府引导学校、学校引导学生,鼓励学生接触、了解、学习我国的非物质文化。

3.3 拓展体育非物质文化遗产在全民运动中的介入

全民运动最大的特性就是健身,锻炼。而体育非物质文化遗产也具有健身的特性,把民族传统体育的非物质文化遗产拓展到全民运动项目中有两方面的好处。一方面发挥了民族传统体育非物质文化遗产的号召力。近年来国家对非物质文化遗产的重视程度不断提升,引来了很多热爱运动和健身的群众,他们的参与传播了文化,身体也得到了锻炼。另一方面热爱参与民族传统体育非物质文化遗产的人群具有终身性和积极性,传播和锻炼中可以得到双重的发挥。