城市住区儿童交往空间设计探索

——以获奖作品“童行石城”为例

曹心培

(江苏省城市规划设计研究院)

1 引言

随着我国城市化建设的不断推进,“城市更新”、“小区出新”等热议词常见于报端。同时,伴随着二胎政策的全面放开,有关儿童活动交往空间内容也成为热议话题。如何在城市更新建设进程中继承和保留、突破和创新,避免千城一律,又能利用激活城市住区最小交往节点的空间活力,为儿童提供触手可及的安全交往场所成为了城市住区更新中值得探讨的问题之一。

2 发现城市住区儿童空间现状问题

城市建设中儿童交往活动的主要矛盾点在于:城市公园设计大多为普适性公园,缺少孩童的趣味性、参与性;住区内儿童游憩交往空间功能缺乏地域性文化特点,无法兼顾城市景观要求;住区内因废旧建筑或区域,极易成为卫生、安全死角,极易引发儿童安全事件;老住区内部人车混行情况严重,儿童临近住宅可达性较好的区域缺乏安全性,事故频发。从生活行为角度,城市生活中老人带孩子的情况普遍存在,他们在行为能力、体力和自我保护能力上极为有限[1]。

3 探索合适内容、发现可行载体

设计项目地址位于南京城墙清凉门段的清凉雅苑住区,住区南侧出口紧邻南京城墙清凉门城门,东侧为清凉山公园,周围山形地貌起伏,自然文化景观资源优渥,是集人文特色和建筑特色于一体的南京城区老小区的代表之一。公元前211年,孙权在金陵邑故址修建“石头城”,南京石城别称因此流传。南京的城市记忆绕不开这砖石书写的历史,城市规划建设的更新历程、城市住区建筑的更新也应该充分考虑城市文化内涵和历史因素。

住区内共有多层住宅9幢,地面车库1幢,营造时间约为2000年。住区内,人车混行,无道路等级划分,无适合儿童安全交往的安全活动空间;住区外,一墙之隔的清凉门城楼,因其拱形的门洞、未知的洞内空间、长如跑道的顶层步道而充满了神秘的吸引力,却又因阴暗深邃、安全保护设施不足,可达性不好,有坠落危险等问题让人望而却步。南京城古有童谣:“城门城门几丈高,三十六丈高,骑大马,带把刀,走进城门绕一绕。”儿童天性好动、喜欢攀爬、对高低空间充满好奇、喜欢围合空间的安全感、喜欢站高看远。在如何利用现状,化解矛盾的思考中,位于住区中心位置的老旧停车库和一旁的废弃绿化带进入了我们的视线。

4 寻找切实可行设计思路,设定有针对性设计目标

设计主体一为小区内旧车库,该车库为单层层高约3.9m,平屋面不可达现为闲置绿化。车库北侧与6层住宅首层区域相接,西侧南侧为小区主要交通道路,路面宽度5m。车库主体内部空间为两跨框架结构,车库西侧设有出入口一个,内部为机动车、非机动车停车区。小区内地形北高南低,住宅一层正负零较车库正负零高大约2.4m。车库位于住宅阴影区域,加之侧窗窄小,周围及屋顶绿化长期无人打理,遮挡窗口,导致内部阴暗潮湿、视线不明,形成了卫生和安全的双重死角。设计主体二为与旧车库一路之隔的小区绿化带,该区域呈梯形,东南角为保留古树,现状环境杂草丛生,草坪区域为垃圾临时堆放点,生活垃圾和建筑废料随意堆放,散落的碎砖和木条亦是严重儿童活动安全隐患。

但也正是上述的设计主体,为用地极为宝贵的城市住区提供了较为完整的屋顶闲置空间和绿化空间,使得儿童交往空间的改造再利用具有可能性,同时两者临近又相对独立,主从结合,虚实结合,具有较好的可塑性。

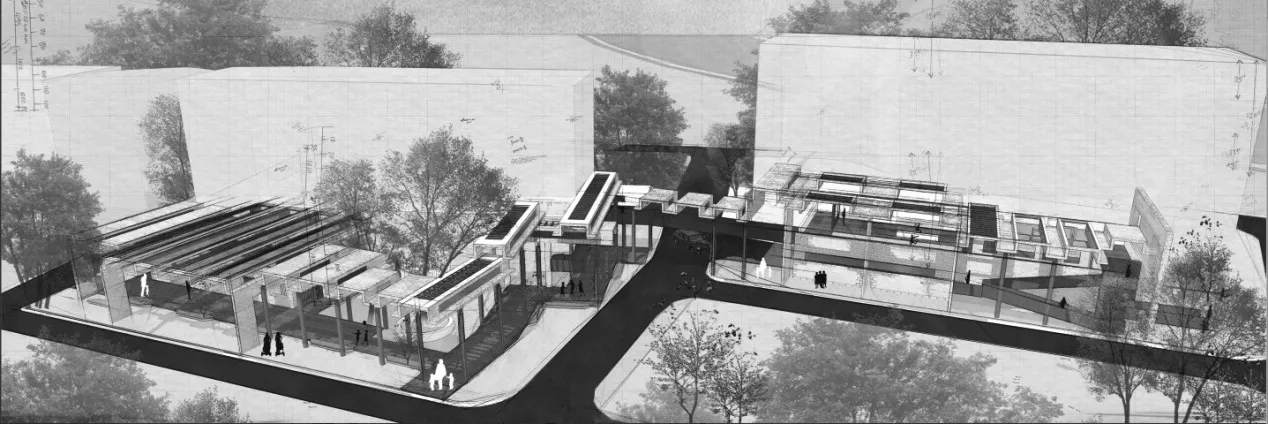

综上,设计从实用角度出发,赋予建筑空间一定的使用功能和社会属性,从人文关怀的感性角度融合社会问题和地域元素,确立了“既有建筑空间+环境重塑+儿童行为特点+安全文明宣传+地域文化特色”的综合立体设计框架(见图1)。

5 创造有亲切感的安全空间、设计有社会意义的童乐园

改造后,改建后建筑总占地面积800㎡,其中既有老旧车库220㎡。在平面功能布局上,以既有旧车库为主体,利用屋顶区域新增屋顶交往空间,以废旧绿化带为多功能交往空间,中间以交通交往空间和架空连廊空间相互串联贯通。

创作作品从交通、消防、意外伤害、食品卫生、儿童心理、灾害救生等多项安全问题关键词引申出建筑功能设计关键词,确立了“知识宣贯、急救普及、日常提醒、服务帮助”的建筑功能属性,设定了“游戏、休憩、宣传、集中活动、绿化”的复合型使用功能定位[2]。

主体车库保留原有停车功能,建筑本身基本保留原有形态,因内部进深方向停车后仍有部分富余,在现状单排停车单车道直进直出的功能使用基础上将南向长向墙面砌筑部分做适当内退处理。利用南侧东侧形成的灰空间安置通向屋顶、方便儿童通行的折叠弯曲坡道,结合墙面开洞开窗,增加流线趣味性,满足无障碍通行需求。

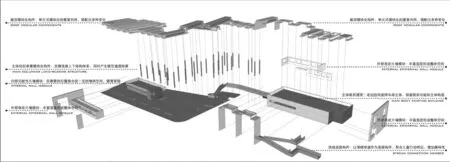

将新增建筑体安排在车库屋顶最南边缘和废弃绿地南侧边缘布置,新增墙体构件互相有序穿插错落。屋面顶部构件分别采用实体顶、镂空格栅顶、玻璃顶便于遮蔽和采光通风,亦形成不同的光影效果。侧面构件连接屋顶和下部建筑主体,向下延伸至地面,车库屋面空间与下部主体空间得以延续,弱化车库的独立感,强调改建和新建的整体感(见图2)。

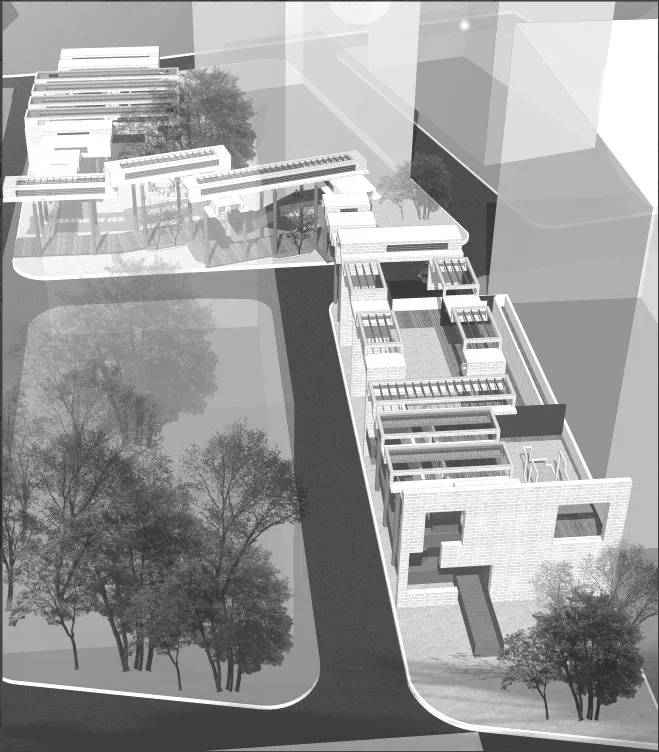

在景观绿化设计方面,建筑组合形成了若干个大小不同的院落空间,在重点部位形成了主要停留节点。屋顶庭院尺度较小, 利于小范围的交往互动,地面庭院则以保留古树为中心,通过交通连廊和新增的功能空间共同围合成的室外院落,更加适合儿童嬉闹和社区活动集会场所。

在造型创作上,设计从小区毗邻的南京城墙中提取最为醒目的雉堞、石头作为主要意向元素。提取雉堞锯齿和方形孔洞元素,进而通过排列,重叠,起伏等多种变化,形成有趣的高低错落的整体立面构图,在进深方向进退变化,用凹凸厚薄的构件搭建空间。通过相似形态模块体量、细节、材质的区分,配合石材质感和城墙色彩作为主色调,达到与周围环境的共生互融的同时进而演变成如同积木一般的模块分子。模块的正置、倒置、拼接既模拟出石头堆叠的感觉又创造了趣味性、可变性、推广性。在设计家前屋后的儿童活动空间的同时探索了将南京古城墙趣味特征与文化符号融入设计当中的方法。

6 以新设计改变老现状、以新内容带来新气象

纵观整个设计,一方面,它承载了南京石城的文化记忆,起伏高低的顶部模块构件如城墙雉堞一般整齐有序;坡道般盘旋而上、路线绵延向前好似城墙一眼看不到头的步道;可供游戏嬉闹躲藏的孔洞墙面则满足了孩子们对于城门、藏兵洞的好奇心。又因设计的细节巧思实现了儿童安全玩耍、家人方便陪伴、实用多效的综合作用。

图1 设计整体效果

图2 设计模块框架

另一方面,它综合利用城市“夹缝”创造空间亮点,结合社区安全隐患较大,存在景观死角且宣传科普缺乏场所的现状,将改建后的建筑物与构架所形成的空间作为儿童安全问题的使用载体和意识载体,兼顾物质层面的使用意义和精神层面的宣传意义,设计建造了集寓教于乐,承担多重功能为一体的复合型公共建筑,通过新功能的植入使得原本疏于打理的绿化带重获新生,更加使得住区绿化成为人们真正可达、可触、可赏的实用景观。契合了当前国土空间利用相关指导意见,尝试向上空间的发展,体现了以需定向、基本功能多样化改造、提升宜居品质的目的(见图 3)。

图3 院落围合效果

7 结语

“童行石城”作为2019第六届紫金奖建筑及环境设计大赛建筑职业类三等奖获奖作品之一,是以儿童作为研究主体,以南京石城印象为设计灵感,以儿童行为特点为出发点,以为儿童提供安全交往空间为设计目的的作品,它不仅承载着建筑师对于城市儿童群体的爱护之心,更饱含着对城墙、城门、城市的深情。这是儿童自由玩耍时的“童行”;也是儿童与小伙伴之间游戏时的“同行”;亦是孩子们与家人亲子互动、全龄互动的“同行”;更是家庭与家庭互动的“同行”!