中国传统山水画写生的守正与笃行

中国山水画写生曾是众多画家和理论家都曾提到的话题,由于长时间从事山水画的教学、创作和科研以及曾经的美国加州大学的访学学习、欧洲诸国博物馆美术馆的多次游历和观摩,使得自己有机会在不同的文化视域中对中国传统山水画反复地相互对比和观照,并在实践中对中国传统山水画写生略有感悟——既感其与西画写生意趣之迥异,又叹中国古人智慧才情之高大,使得中国传统山水画之写生在艺术的殿堂中“一超直入如来地”而得自然之妙、山川之真。唯如此,中国传统山水画才有无穷的魅力吸引人们专注艺道,守正笃行,体味其中神妙和意趣。

中国传统山水画有其自己的写生方法,只不过较少有专门的阐述或论著。20世纪之初中国传统山水画受到西学之影响,其学习与教学方式也发生了较大的变化,临摹、写生、创作成了山水画学习中的三部曲,“写生”作为一个独立的环节被提出。然而,在这三个环节之中,与传统差异较大且受到西学影响较深的应该就是写生环节。对写生的影响不仅是由于蒙学阶段西画式观察方法的训练,也是由于当下社会日常生活中大量的摄影图像及视频的观看潜在地影响和改变了人们感知世界的方式。这种改变的结果就是促使人们不断转向对物象、形象的关注和对构成、形式的强调,这种趋势伴随着本世纪被鲍德里亚称之为电子拟像时代的到来被进一步加速和放大,艺术家比以往更加注重外在的造型形式和视觉上带给观众的震撼与惊异。虽然中国山水画也属于造型艺术的类型,也需要对外在物象的写生与探究,也需要借助一定的视觉形式去呈现,但如果过多地重形式、重觀看,则势必会远离中国山水画传统之正道,因为中国传统山水画“写生”之意旨、观察之意趣更多是一种内在的体验和感悟。古代的写生或观察是一种“目视华山”“心师造化”而“中得心源”,并终得山水之意旨的过程。五代的荆浩就经常深入到大自然中去进行观察体验,观看千姿百态的古松,“因惊奇异,遍而赏之”,画松“凡数万本,方如其真”。荆浩从“遍赏”到“如其真”的过程,就是传统山水画的“写生”体验之过程。

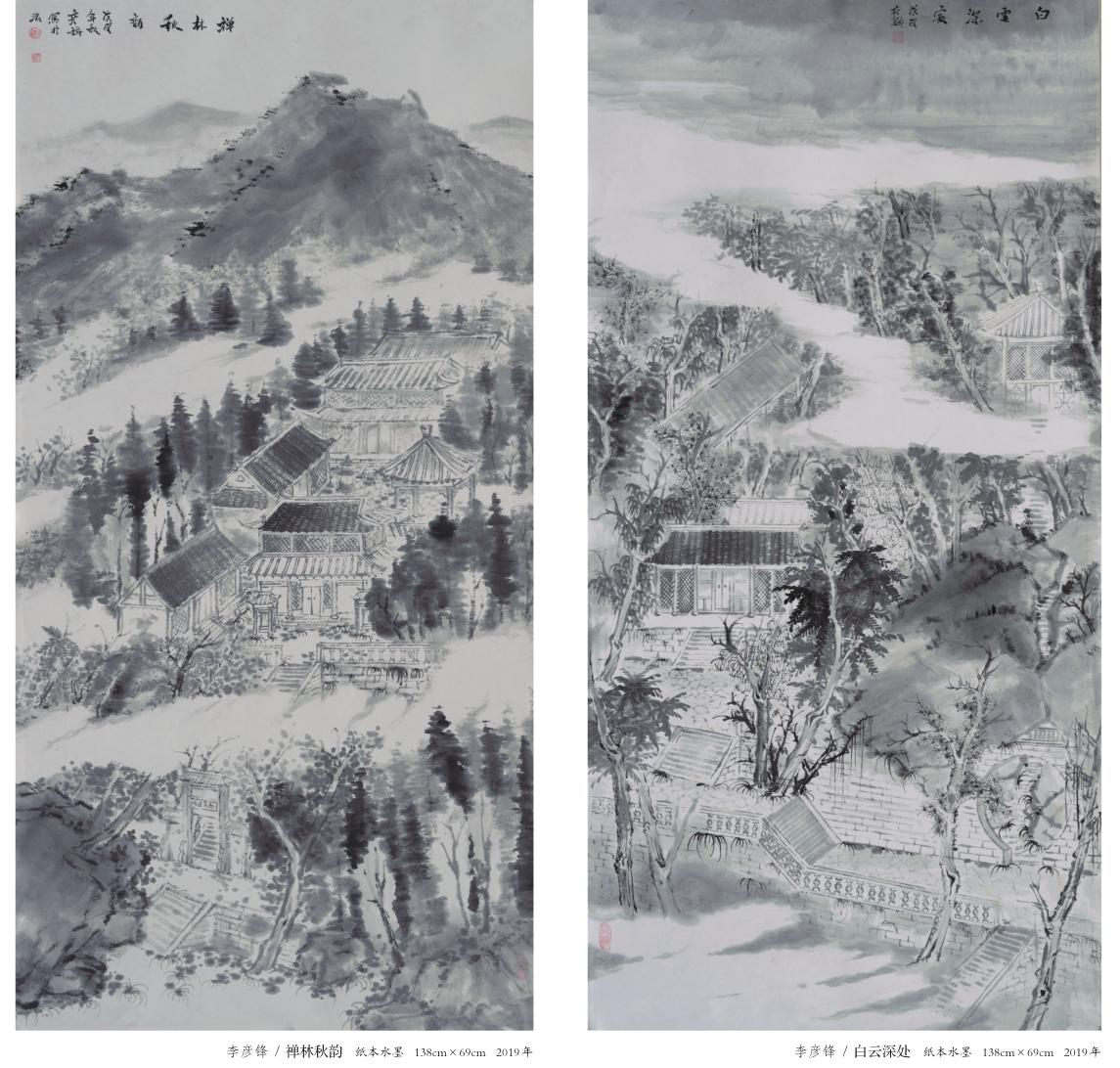

在写生的过程中,自然之真或山水向人们传达之“话语”该如何去体会和领悟呢,这就需要古人所说的“步步移、面面观”“以大观小”的“观看”方式。在视点变换的体验中,人们置身其中,进而领悟山川之语言,这种“话语”可能随着山川时空之不同而变化,如王微在《叙画》中云:“望秋云神飞扬,临春风思浩荡。”郭熙在《林泉高致·山水训》中云:“真山水之烟岚,四时不同:春山澹冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”对于中国山水画话语的理解,使得我们能够在写生中更主动地与物象对话。唯如此方能“山川与予神遇而迹化”(石涛语),唯如此方能解太行之浑厚与苍茫、峨眉之险俊与峭拔、雁荡之灵秀与清丽……唯如此山川与我们相遇之时才能感其“林泉之意”,而得其真“言语”。当我们对自然山川的话语有了现场的体验、感悟与理解之后,才能开启和自然的对话。“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”(辛弃疾《贺新郎·甚矣吾衰矣》),“相看两不厌,只有敬亭山”(李白《独坐敬亭山》),由此,丘壑之意方能聚之于心,凝之于意,形之于笔,并最终得自然山水之“本意”。如郭熙在《林泉高致》中之所言:“君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常亲也;尘嚣缰锁,此人情所常厌也;烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。”郭熙所谓的“常处”“常乐”“常适”等无一不是诉诸于人们的“内在”感觉体验而不是“外在”的视觉观看。在人们的内在体验中,才能够体会到山川“语言”“林泉之志”,唯如此“品味”画作才有“游”之快意和“畅”之淋漓,即所谓的“不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼,依约在耳;山光水色,滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉。”这也是郭熙所谓的“画山水之本意也”。郭熙的论述也表明,画意需要从写生(观察)的内在感悟和体验中得来的,而不是仅凭视觉形式的观看与描摹而获得。当然,西画的写生也非常重要,对于西方艺术的“拿来”与“借用”无疑也具有其合理性,而且也是中国传统绘画获取养分的重要途径。但是“山水”之写生决不同于西方的“风景”之写生,西方风景写生更多侧重外在的视觉形象,而中国传统山水画写生则是更多侧重内在的意蕴。在写生中不断地揣摩自然之内蕴,反刍咀嚼山川之内美,虚怀若谷,澄怀味象。这样,净音寺、清凉亭、钓鱼城、温泉寺等她们那美丽的自然话语就在你面前变得澄明而显现。

中国传统文化中“山水”本身就是一个极富哲学意味的概念。就形式而言,山,是垂直竖立的,是向上的;就意蕴而言,直立向上是生命与活力,是人们感受上的厚重。而水,就形式而言,则是水平的,横向的线条;就意蕴而言,是内敛的,平静的,给人的感受是轻盈的、灵动的。在“山——水”这一对儿矛盾的交织中,生机万千,幻化无穷,才有了中国的山水画,才有了中国的山水文化。仁者乐山、智者乐水,这种仁智文化传承千年而不息。写生就是对于这种文化的深入体验和发掘。这种深入体验是一种在场性的感受,是海德格尔所说的“在之中”的感受,这种体验是鲜活的,是生动的。在古人的临摹中我们对于自然界的认识好比是观赏展览馆中的蜡像,虽然栩栩如生,但始终因缺少气息而无灵,体验式的写生恰恰弥补了这一缺失和不足。

总之,如果说西方的绘画是诉诸于视觉的观看的话,那么中国的传统绘画恰恰是诉诸于内在的感悟与体验,外在的形式是体验之后留下的痕迹,在这些痕迹之中慢慢的“反刍”和“咀嚼”,才能够感受到宗炳所谓的“卧游”,进而体会山水之“含道映物”。既如此,我们唯努力在中国传统山水画写生中坚守传统之正道,尽己之心力去笃行,会心凝神聆听山川之话语,以得自然山川画道之无穷乐也。

李彦锋

河南平顶山人。现为西南大学美术学院副教授、硕士研究生导师。美术学博士、美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)访问学者、中国美术学院国画与书法学院山水画专业访问学者。