旱碱地增施叶面肥对减氮棉田冠层光分布及产量的影响

平文超,蒋建勋,刘贞贞,曹平平,王长安,王安录,赵光辉,张忠波*

(1.河北省沧州市农林科学院/河北省农作物耐盐碱评价与遗传改良重点实验室,河北沧州061001;2.河北省孟村回族自治县农业技术推广站,河北沧州064000;3.沧州职业技术学院,河北沧州061001)

合理的棉田群体结构,是指能够有效利用太阳辐射,尽量提高单位面积的光合产物并合理运输分配,从而获得在一定条件下最高经济产量的棉花群体;塑造合理的群体结构,涉及诸多因素[1]。 黄春燕等[2-3]研究发现,可以利用吸收性光合有效辐射(Absorbed photosynthetically active radiation, APAR)与光合有效辐射截获量(Fractional interception of absorbed photosynthetically active radiation, FAPAR)较好地估算叶面积指数、覆盖度、地上部生物量鲜物质质量和地上净初级生产力,冠层光合有效辐射截获量能够反映棉花不同生育期的生长状况,决定棉花产量的形成;在黄河流域中等密度(4.5 万株·hm-2)条件下,通过调控棉花整枝方式和冠层高度塑造不同的冠层结构,研究表明高矮相间群体的单铃重、籽棉和皮棉产量均显著高于高冠层和矮冠层群体[4];吴杨焕等[5]和曲海峰等[6]研究了不同密度对棉花冠层结构的影响,不同类型的棉花品种均有其适宜的种植密度,株型紧凑、耐密性强的棉花品种冠层上部遮光面积小, 提高了冠层上部透光率,使照射光可以更合理地分配到冠层中下部叶层,有利于形成更高的产量;杨成勋等[7]研究了棉花喷施化学打顶剂对冠层结构特性的影响,发现与人工打顶相比,化学打顶抑制了棉株的横向伸长,具备调节棉花冠层结构形成的重要作用,化学打顶处理的棉花叶面积指数与叶片叶绿素含量较高,中、下部冠层光吸收率高。 目前,有关冠层光分布的研究主要集中在西北内陆滴灌条件下的高水肥、高密度棉花群体,有关滨海盐渍土壤中氮肥用量对棉花群体光照影响的研究较少。随着机采棉种植技术的推广应用,旱碱地机采棉田现有氮肥用量是否适宜也值得进一步探究。因此,在磷钾肥施用量一致的基础上,研究河北滨海旱碱地条件下减施氮肥增施叶面肥对棉花冠层光分布及产量的影响,为河北植棉区栽培技术体系的创新与完善提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

试验于2019 年在河北省沧州市东光县西小崔村旱碱地进行, 试验田耕层土壤含盐量0.37%~0.45%。该地位于河北省东南部,地处黑龙港流域下游,属暖温带半湿润大陆季风性气候,四季分明,雨热同期,年均日照时间2 736.6 h,无霜期200~220 d,年平均出现降水66.3 d,主要集中在7-8 月,平均年降水量522.6 mm[8],土壤类型为盐化潮土。 试验田为连续植棉多年的一熟棉田,有机质含量11.2 g·kg-1,速效氮79.5 mg·kg-1,速效磷15.1 mg·kg-1,速效钾113.3 mg·kg-1。 供试棉花品种为沧州市农林科学院自育品种沧棉666。

1.2 方法

1.2.1试验设计。试验以不施氮肥为对照(CK),设置6 个施氮水平, 分别为60 (N1)、90(N2)、120(N3)、150(N4)、180(N5)、225 kg·hm-2(N6)纯氮,其中N5 为当地棉农常规施氮量。 磷肥(P2O5)和钾肥(K2O)施用量均为112.5 kg·hm-2。采用随机区组排列,重复3 次,共21 个小区。 田间种植采用机采棉一膜双沟起垄种植模式(已获发明专利,专利号:ZL201510400595.4),行宽(10+66)cm,一膜4 行,小区长15 m, 面积22.8 m2, 设计密度7.5 万株·hm-2。 氮磷钾肥料一次性基施,N1、N2、N3 和N4处理均 于6 月15 日、6 月25 日、7 月8 日和7 月22 日,结合棉蚜、绿盲蝽防治和化控喷施复合型叶面肥(含多种微量元素及氨基酸、腐殖酸等有机营养成分),施用浓度300 倍液,共计施用4 次。 其他栽培措施按照大田管理要求进行。

1.2.2测定项目叶面积指数。在最后一次叶面喷肥后3 d(花铃期),选择晴天中午11∶00~13∶00,使用AccuPARLP-80 植物冠层分析仪测定距植株上方0.3 m 处自然光,再分别测定宽行和窄行底部光照,平均后计算出叶面积指数(Leaf area index,LAI)。

冠层光分布。 叶面积指数测定后,同时测定冠层中间和底部的光分布,使用AccuPAR LP-80 植物冠层分析仪测定距植株上方0.3 m 处自然光总量IO(探杆面水平向上)、冠层反射光强度IN(探杆面水平向下)、入射到冠层底部的光照强度IL,植株高度1/2 处的光照强度IM[9]。 冠层光截获率的计算方法[10]:冠层光总截获率=(1-IN/Io-IL/Io)×100%,上层光截获率=(1-IN/Io-IM/Io)×100%,下层光截获率=(IM/Io-IL/Io)×100%。

籽棉产量。 收获期各小区全部收获计产量。

1.3 数据处理

采用Excel 2010 进行数据处理,SPSS 20.0 软件进行方差分析, 不同处理之间所得的均值采用Duncan 新复极差法(SSR)进行多重比较,采用Origin8.0 进行绘图。

2 结果分析

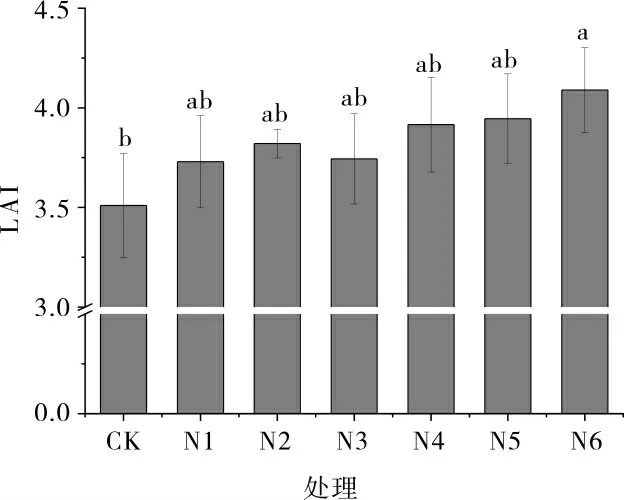

2.1 不同处理对棉花花铃期叶面积指数的影响

机采模式相同种植密度下,棉花花铃期叶面积指数有随施氮量减少而降低的趋势(图1)。 与N6相比,施氮量N5~CK 处理花铃期群体叶面积指数降低了3.5%~14.2%, 但N1~N5 处理与CK、N6处理差异均未达到显著水平,N6 处理群体叶面积指数显著高于CK。 相较于当地常规施氮量N5,N4~N1 处理叶面积指数降低了0.7%~5.5%,处理之间差异未达到显著水平,说明减施氮肥后增施叶面肥有减缓叶面积指数降低的作用。

图1 不同处理棉花花铃期叶面积指数(LAI)

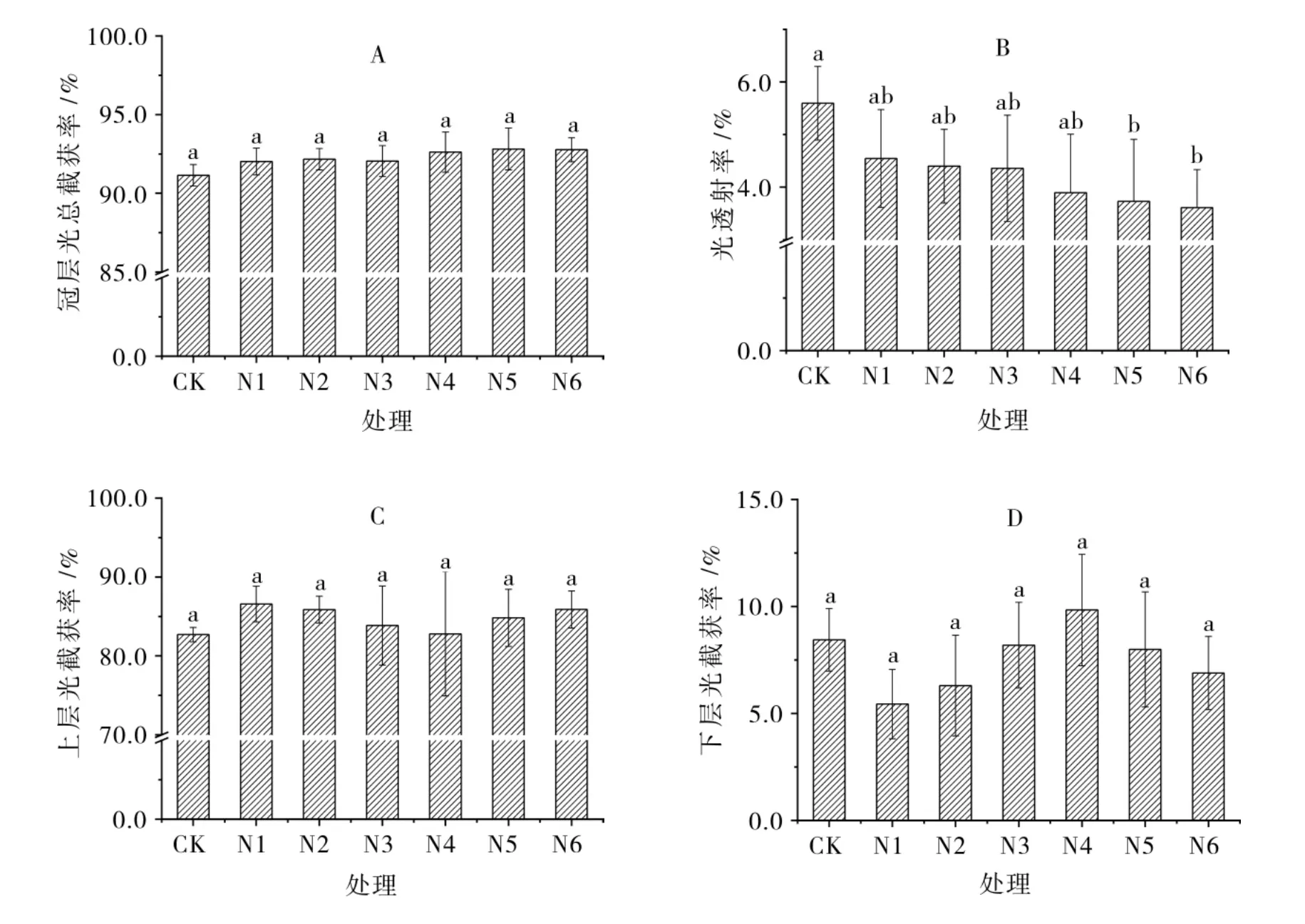

2.2 不同处理对棉花花铃期冠层光分布的影响

由图2 可知,随着施氮量的减少,棉花花铃期冠层光总截获率逐渐降低、光透射率逐渐上升。 与常规施氮量处理N5 相比,施氮量N4~CK 处理花铃期冠层光总截获率降低了0.2~1.7 百分点,但各处理之间差异未达到显著水平(图2A);图2B 显示,从光透射率来看,施氮量N5~CK 处理花铃期冠层光透射率逐渐升高,分别为N6 处理的1.03~1.55 倍,N5、N6 处理较对照显著降低了冠层光透射率; 减施氮肥增施叶面肥后,N4~N1 处理冠层透射率逐渐升高, 较N5 升高了0.2~0.8 百分点;对群体冠层分层测定发现,各处理上层叶片光截获率均大于82.7%,下层叶片光截获率均小于9.8%,但差异均不显著。

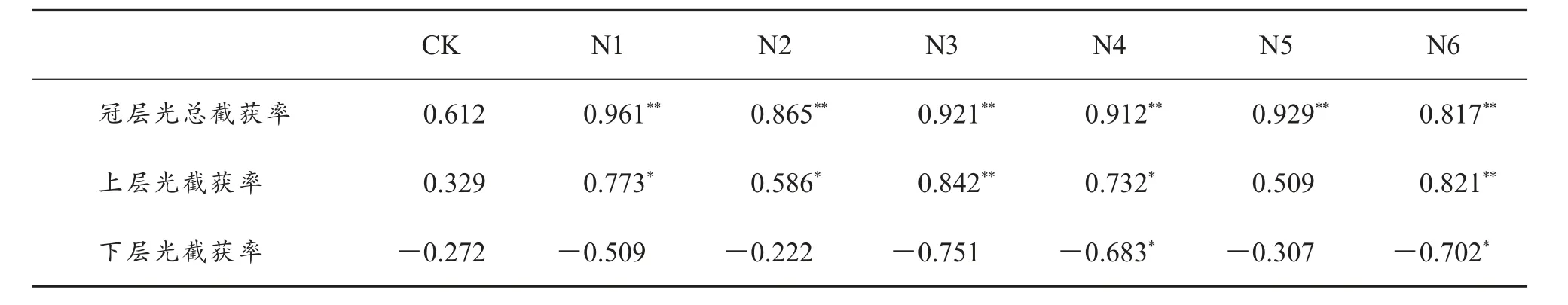

2.3 不同处理下叶面积指数与分层截获率的相关关系

图2 不同处理棉花花铃期群体光分布情况

由表1 可看出,CK 处理群体叶面积指数与冠层光总截获率相关性不显著,N1~N6 氮肥处理群体叶面积指数与冠层光总截获率呈极显著正相关关系,即叶面积指数越大,冠层叶片光截获率越高;N1~N4 处理的叶面积指数与上层叶片的光截获率相关性达到显著或极显著水平;各处理群体叶面积指数与冠层下层叶片的光截获率则呈现负相关关系,但只有N4 和N6 处理达到显著水平。

表1 不同处理的叶面积指数与冠层不同位置光截获率的相关关系

2.4 不同处理对棉花籽棉产量的影响

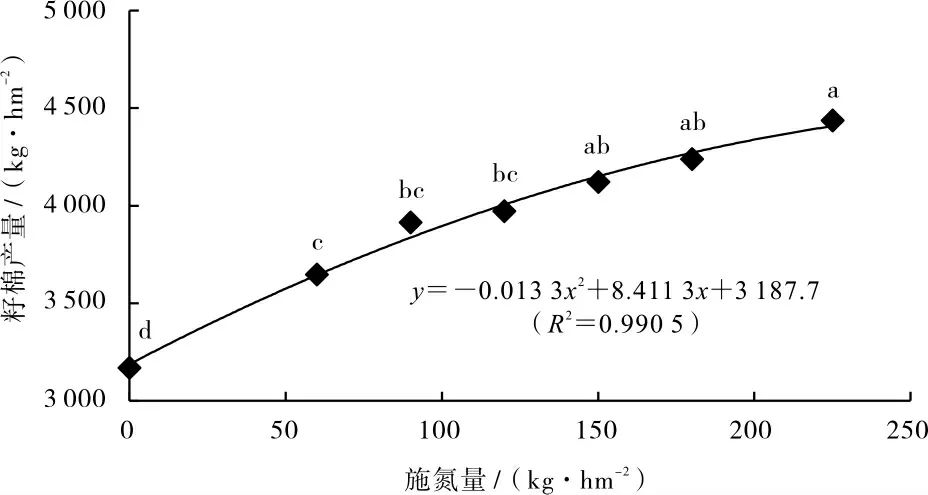

由图3 可知, 分析氮肥用量与产量相关性,拟合施氮量对棉花产量的效应关系,施氮量与籽棉产量是二次曲线关系,y=-0.013 3x2+8.411 3x+3 187.7(R2=0.990 5)。 本试验条件下,籽棉产量随施氮量的减少而降低,减肥处理(N1~N4)比当地常规施氮量N5 处理的籽棉产量下降了2.8%~14.0%,但N5 与N2~N4 处理差异不显著。 根据拟合公式得出,本试验条件下棉花最高产量和相应的施氮量分别为4 517.59 kg·hm-2和316.21 kg·hm-2。

不同小写字母表示不同处理间在5%水平差异显著。

3 讨论与结论

氮素施用量对棉花LAI 动态具有调控作用,施氮量在一定范围内与LAI 呈正相关关系,显著影响群体平均叶面积指数、最大叶面积指数及二者的比值[11-13],供氮不足或过量均不利于棉花发育[14-15]。 研究发现,不同生育期棉花群体LAI 随施氮量的增加呈现上升的趋势,施氮量270、360 kg·hm-2处理棉花在盛铃期群体LAI 较适宜,籽棉产量与施氮量间呈二次曲线关系,施氮量360 kg·hm-2时,籽棉平均产量最高[16]。 李春艳等[17]研究了机采种植模式下种植密度与施氮量对LAI 的交互影响, 密度为24万株·hm-2、 施氮量320 kg·hm-2处理的LAI 最大值出现时间早, 有利于光合作用及干物质的积累,增产效果最好。 本试验结果显示,棉花花铃期叶面积指数随施氮量减少而降低, 与前人研究结果一致[14-16];与当地常规施氮量180 kg·hm-2相比,60~150 kg·hm-2处理叶面积指数降低了0.7%~5.5%,但差异不显著,说明适量增施叶面肥对减施氮肥后的棉花叶面积指数有一定的补偿作用。籽棉产量随施氮量的减少而降低,但90~150 kg·hm-2减肥处理与180 kg·hm-2处理差异均未达到显著水平;由氮肥用量与产量拟合可知,籽棉产量与施氮量相关性较强(R2=0.990 5),本研究条件下施氮量316.21 kg·hm-2时籽棉产量最高,与李春艳等人[17]的研究结果相近,但与李鹏程等[16,18-19]的研究结果有差异,这些差异可能是由于土壤环境、气候条件及种植密度不同造成的。

有研究表明, 皮棉产量达到4 000 kg·hm-2的超高产棉田冠层中、 下层光吸收率的分布比例增大,冠层各层叶片光合贡献率呈均匀分布,中、下层叶片的光合生产力提高,群体光合速率较高且高值持续时间增加[19-20]。 也有研究发现,棉花群体冠层上、中部LAI 大于下部,光合有效辐射截获量占主要地位[3,5],与前者研究结果有差异。本研究中,棉花群体冠层光总截获率随氮素减少而降低,与当地常规施氮量处理180 kg·hm-2相比, 施氮量60~150 kg·hm-2处理花铃期冠层光总截获率降低了0.2~1.7 百分点,冠层光透射率升高0.2~0.8 百分点,但各处理间差异不显著;各处理冠层上层叶片光截获率均大于82.7%, 施氮量60~150 kg·hm-2处理与群体LAI 显著正相关, 下层叶片光截获率与群体LAI 则呈负相关,验证了黄春燕等[3]与吴杨焕等[5]的研究结果,与冯国艺等[10]研究结果的差异可能是由于测定时间差造成的。