汉冶萍公司留学生技术人才培养与技术自主能力述论

杨洋

摘 要:汉冶萍公司作为近代中国最大的钢铁煤炭联合企业,对留学生技术人才的培养非常重视,从晚清至民国初年一直进行委派留学生的活动。留学生的外派培养和回国后的岗位历练,为汉冶萍公司提升技术自主能力提供了强有力的支撑。但随着汉冶萍公司日趋衰败和日本势力的渗透与控制加强,汉冶萍公司的留学生技术人才逐渐流失,汉冶萍公司的技术自主能力也逐渐失去。纵观汉冶萍公司留学人才的培养可以看出,国家和企业的独立是技术人才能持续发挥作用的重要保障,而技术人才的成长也促进了国家和企业技术自主能力的提高。

关键词:汉冶萍;留学生;技术人才;技术自主能力

汉冶萍公司是中国近代最大的钢铁煤炭联合企业,也是中国近代工业化的重要缩影和标志之一。汉冶萍公司的存续和发展,离不开对技术人才的培养,尤其是留学生人才的培养和他们的贡献。从1872年清政府派出幼童赴美开始,中国近代开启了留学的序幕。但人数总体较少,据统计,张之洞1890年创办汉阳铁厂时,留美学生除了留美幼童外数十年来合计仅43人①。甲午战败之后,政府和民众更认识到学习欧美和日本的重要性,留学生人数大大增加,1906年在日留学生总数“达一万四千至二万之谱”②,1909年当年甚至达到5266人③,留美学生从1905年的21人增加到1911年的107人④。

关于留学生的外派、培養和回国后的贡献,学术界从不同视角和领域做了较为丰富的研究。如对留学生群体进行数据统计研究⑤,对留学生群体做介绍⑥,对留学生群体在中国或者区域现代化的推动作用方面进行研究⑦,对留学生在特定学科或者行业发展中的贡献进行研究⑧。但对于具体企业在留学生的委派、培养及他们的贡献以及对留学生政策的成效分析特别是从技术自主视角的研究,则相对不足。本文从技术自主的视角审视汉冶萍公司留学生技术人才的培养制度,通过个案研究丰富学术界对近代留学生的研究,同时从留学生对企业技术自主能力提升的视角予以审视,以探究近代留学生对技术自主能力提升的作用和影响。

一、汉冶萍公司留学生的选拔和委派

在汉冶萍公司诞生之时,中国一直使用的是土法炼铁技术,并未真正掌握西方现代钢铁冶炼技术。国内第一家现代意义上的钢铁企业——清溪铁厂投产不久即因各种原因停产,自此再未重新投产。虽然洋务派意识到创办钢铁工业对于中国国防、经济的重大意义,但无奈现代钢铁冶炼技术和人才极度匮乏。张之洞1890年创办汉阳铁厂时感慨“人才难得,通达洋务、谙习机器者尤不易觏”⑨。盛宣怀1896年指出“(邝荣光)林西煤井是其一手开成,中国经历西法开煤有成效者,仅此一人”⑩。在这种情形下,发展现代工业借助国际技术溢出效应、借由技术引进是相对最为明智和可行的选择。基于此背景和认知,洋务派不得不借才异域,“以中国暂时无人而招致之,月费巨金”B11,通过购买西方设备、引进技术和聘任洋匠实现钢铁工业的技术引入。不特汉阳铁厂,其他洋务企业也聘任了大量的洋匠,据雷丽芳、潜伟、方一兵统计,1895年前来华工作的有名可考的外籍矿冶工程师(不含外籍工匠等技术工人)有49位。B12

张之洞、盛宣怀深刻意识到依赖洋匠的局限性和提升技术自主能力、掌控技术自主权的重要性。如盛宣怀1897年致函盛春颐时指出:“我厂员董无人肯近窿查阅,亦无人明白矿内之事,利钝悉听帕特一人之言,仍只能结之以信义,怵之以利害,似无他术以防之。”B13张之洞、盛宣怀开始逐步培养本土人才,希望“年余各厂粗工匠尽用华匠,两三年洋匠目亦拟陆续辞去,亦以华匠代之”B14。张之洞1892年派工人赴比利时学习钢铁技术,1894年安排学生赴美游历学习。但这些举措比较零星,且侧重培养技术工人,而钢铁煤炭工业的核心技术人才——工程师,依旧由洋匠充任。

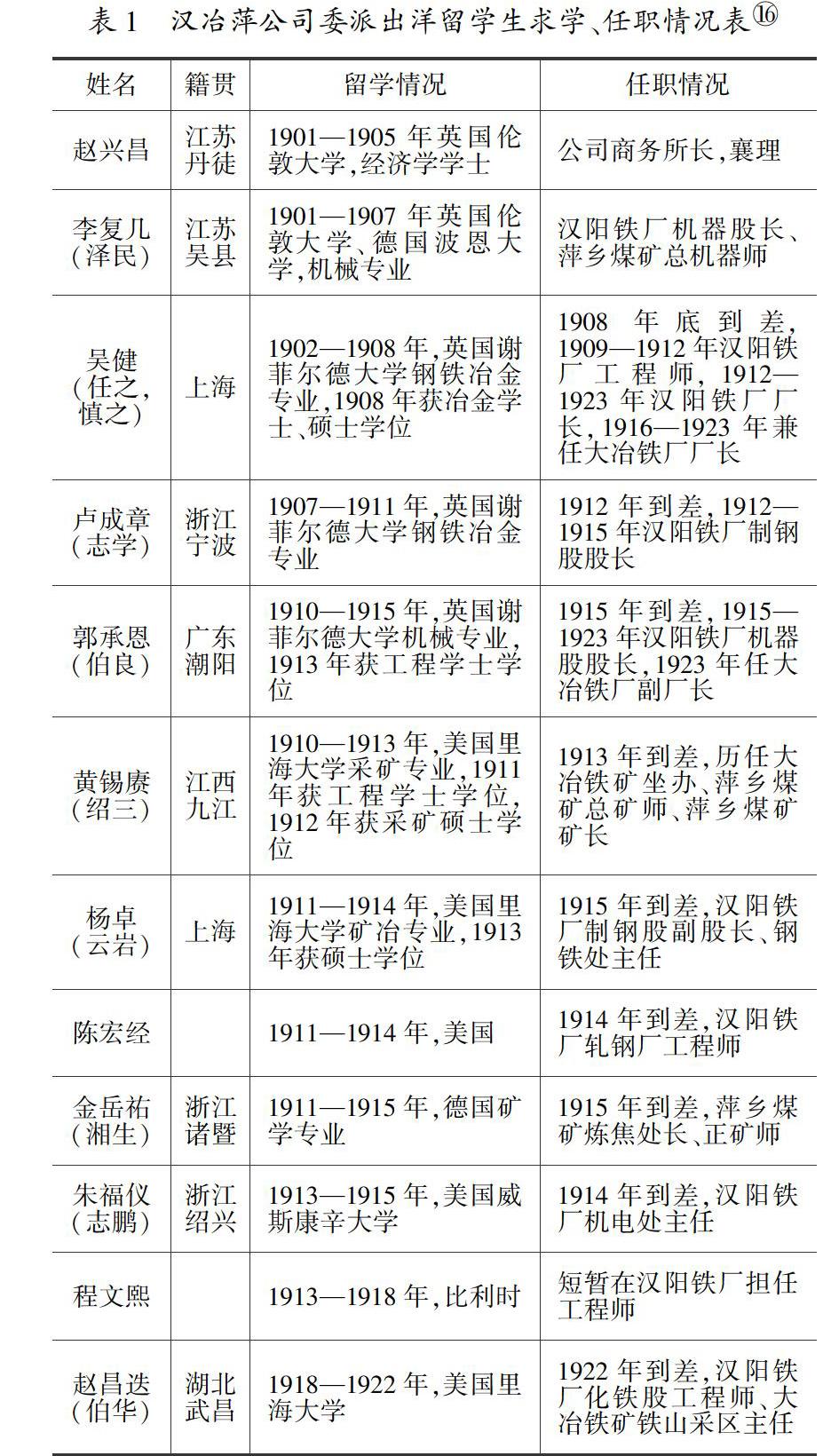

1901年盛宣怀正式开始选派学生出国留学。关于学生选拔标准,李维格1910年向董事会报告时介绍到,“本厂选派学生,皆平时留心物色所得,必须品学兼优,体气充实,始能入选也”B15。可见品行、学问、身体素质均是选拔要素。首批学生主要是从盛宣怀创办的南洋公学择优选拔,赵兴昌、李复几、吴健等人入选。根据笔者整理,汉冶萍公司派遣学生出洋留学就职情况见表1。

从表1我们可以看出:从时间角度看,汉冶萍公司派遣的12名学生中,其中有9名是辛亥革命之前派出的;从区域来看,这些留学生大多来自东部地区,以江苏、浙江、上海为主。这与近代以来东部地区较早开埠被卷入全球化有关,加之江浙地区素来重视教育传统,所以东部沿海地区对外部文化的接受程度相对较高。同时,根据考证,这些学生大多家境优渥且与汉冶萍公司高层有一定私人关系。如李泽民系李维格侄子,金岳祐系张之洞亲信金聘之之子,赵昌迭系汉冶萍公司稽核股股长赵时骧之子。

第一批委派出洋的学生,1908年开始陆续回国加入汉冶萍公司工作。这些学生大多在国外学习成绩优异,得到学校的高度认可。如吴健是英国谢菲尔德大学的首批获得硕士学位的学生之一,并取得了当时标准很高的钢铁冶金职员会员认证。杨卓获得美国里海大学矿冶专业的硕士学位,其他如卢成章、郭承恩均毕业于谢菲尔德大学,金岳祐获得德国矿学专业的学位等等。有留学生学业进展缓慢,申请公司继续出资支持其留学直至毕业,汉冶萍公司予以照准。如1921年汉冶萍公司委派学生赵昌迭在美学习即将满约定的三年,学校职员反馈仍需一年才能毕业,吴健致函总、副经理请示董事会,提议“核准再给学费一年,俾得学成归国效用”B17,公司董事会审议照准。

民国初年,汉冶萍公司依然保持委派学生出洋学习的传统,派遣的学生包括朱福仪、程文熙和赵昌迭。但随着辛亥革命之后汉冶萍公司生存艰难等原因,汉冶萍公司委派学生的数量明显减少,乃至有大冶铁矿附近士绅向汉冶萍公司推荐学生出国留学,汉冶萍公司以资金困境为由予以婉拒。如1915年曾在大冶铁矿协助办理地亩事宜的地方士绅徐映丹致函汉冶萍公司,请求公司委派其子出洋留学,“矜小子向学之私,准予赞助留日,笃习矿学六年,抑或矿业三年,法政三年,以资宏造”B18。当此之时,公司经营困难,董事会予以婉拒,决议认为,“追念先劳,自无不乐为成就,无如公司正值困难之时,实无余力及此,且俟有遣学机会再为设法”B19。

二、留学生对汉冶萍公司技术自主能力之贡献

1.汉冶萍公司对入职留学生的重视和培养

汉冶萍公司前后委派留学生至少有12名。1908年吴健率先学成回国加入汉冶萍公司担任副工程师,辛亥革命之后留学生陆续回国加入汉冶萍公司。盛宣怀、李维格对留学生非常重视,无论是薪酬待遇还是能力培养都向留学生倾斜,尤其是公司委派出洋的学生。

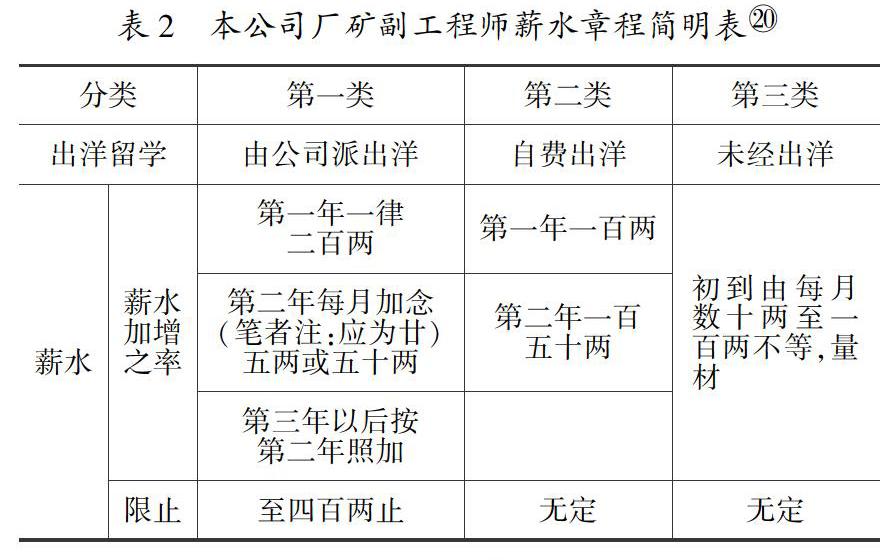

其一,薪酬方面。大学毕业生加入汉冶萍公司均担任副工程师。1914年为了规范副工程师待遇,汉冶萍公司专门制定了薪酬规则(见表2)。根据表2可以看出,汉冶萍公司根据受教育情况将大学毕业生分为三类:公司委派出洋、自费出洋和未出洋(国内大学毕业),三者岗位相同,但薪酬待遇的起点和调薪规则存在较大差异:从薪酬起点来看,公司委派出洋学生、自费出洋学生、未经出洋学生依次降低,公司委派出洋学生月薪起点为200两,自费出洋学生月薪只有其一半,而未经出洋学生薪酬待遇更低,数十两至一百两不等;加薪规则方面,公司委派出洋学生第二、第三年都有固定的加薪,自费出洋学生第二年加薪五十两,但第三年缺乏明确具体规定,未经出洋学生则无加薪规则;薪水上限方面,公司委派出洋学生薪水上限达到400两,自费出洋学生和未经出洋学生则没有明确规定。总体可见,在薪酬待遇方面公司委派出洋学生最高,自费出洋学生次之,未经出洋学生最低,足见汉冶萍公司对出洋学生的厚爱,特别是对公司委派出洋学生的优待。

其二,提拔留学生并委以重任、加以历练。除了在物质上重视留学生人才,汉冶萍公司还大胆起用留学生、着力培养留学生,将其放在重要位置上历练甚至快速提拔到厂矿长的位置。典型如吴健1908年学成回国到公司担任副工程师,1912年被提拔担任汉阳铁厂总工程师,而此前22年该职务一直由洋匠担任。随着加入汉冶萍公司的留学生人数越来越多,为大力培养留学生,1915年盛宣怀在各厂矿增设专司工程的矿务长,盛宣怀言明“现在厂矿重用学生”,提出“以吴健为汉阳铁厂厂务长,以王宠佑为大冶铁矿矿务长,以黄锡赓为萍乡煤矿矿务长”,B21将厂矿的技术管理大权交由公司委派出洋的留学生吴健、黄锡赓和其他途径出洋留学的王宠佑负责。自此,厂矿的技术管理权从洋匠和传统管理人员手中交由年轻的留学生掌控,足见盛宣怀和汉冶萍公司对留学生的器重和用心栽培。

其三,维护留学生的情面。留学生人才加入汉冶萍公司,提升了汉冶萍公司管理团队的专业技术能力,但也触动了传统管理团队的利益。既有的管理團队中除了李维格具备相对丰富的钢铁技术专业知识外,很多都是外行,属于旧官僚体系,因与盛宣怀的私交等因素出任各级管理岗位,而技术方面由洋匠把持。辛亥革命后,不少洋匠回国,技术管理权限交给留学生,而行政管理与技术管理不可避免存在磨合。在磨合期,部分传统管理者因抵制留学生人才而造成内部摩擦,典型如大冶铁矿。

1914年盛宣怀委任王宠佑担任大冶铁矿矿长,负责技术管理,其胞弟王冠英担任副工程师。王宠佑在铁矿进行了一系列改革,包括调整人事、改革包工激励方案等,如改革包工管理制度,过去大冶铁矿要求夫头每年完成七十二万吨任务并具结,王宠佑调整为取消任务指标,“每吨减价二十至二十五不等,不计吨数”B22。此举引来各方利益反弹和博弈,有人向董事会举报称“彼(笔者注:王宠佑)竟为各夫头所愚,图一时减价之虚名,贻后日无穷之害”B23,批评王冠英“尤年轻无识,操切从事,指摘之处更难悉数”,“考彼二人之学问,据闻于书本功夫以及洋文程度,足为大学教习,若办矿务,惜阅历经验俱无,万难称职”。B24职员和工人借机闹事,全体同人致电董事会言明:“王宠佑在冶措置乖张,致干众怒,今日自行离职。出矿紧要,不能无主,公举吕文涛君暂代矿长,各机关照常办公。”B25多位董事认为王宠佑和其弟学问一般,“毕业生未加阅历,即授以矿长,外国从无此事”B26,极有否定之意。经历此等大风波,盛宣怀并未辞退王宠佑。1915年王宠佑离职,但其弟王冠英仍继续在大冶铁矿工作多年,表明汉冶萍公司并未因此彻底否定留学生人才。

2.留学生对汉冶萍公司技术自主能力的贡献

在内外环境变化和汉冶萍公司努力下,辛亥革命后一段时间内汉冶萍公司职员团队的专业能力和技术自主能力有了很大幅度的提升。

其一,独立解决诸多重大技术问题,最重要的应属修复汉阳铁厂。1911年辛亥革命期间,“外籍工匠除萍乡煤矿的赖伦留下外,其余全部回国。各厂矿的矿长及工程师改由汉冶萍公司派遣出国的留学生吴健、金都生、卢成章及其他学习矿冶及化学的工程技术人员担任,如汉阳铁厂化验师吴蕴初、大冶铁矿矿长王宠佑等”B27。辛亥革命之后,这批留学生督率工人修复了亚洲当时最大的钢铁企业的各项设备,为汉冶萍公司恢复投产奠定了坚实基础。

其二,产品质量进一步提升,并获得国际肯定。在华人工程师团队的努力下,汉冶萍公司产品质量进一步提升,“民国三年(1914年)一月三十日,汉冶萍公司参加在意大利首都举办的世界博览会,其所产铁矿石、煤、钢铁制品获得最优等奖,火砖获银牌奖”B28。这不仅提升了汉冶萍公司的影响力,也极大提振了中国工业的声望和形象。留学生的作用,如当时学者徐鼎新所言:“(这些留学生)相继在企业界找到了自己的位置,开始在自己效力的企业范围内显示出近代科技力量的巨大潜能。”B29

其三,华人工程师团队逐渐占主流。汉冶萍公司本土技术人员逐渐替代洋匠,摆脱了对洋匠的依赖。1911年行业评估师陆续辞退洋匠,1912年4月李维格向董事会报告:“厂内工程师,向用西人。自上年八月以后,西人均已遣散。现拟保举在厂之学生吴慎之、温务滋、王显臣、李泽民、卢志学接充各项工程师。”B30董事会同意,留学生和国内毕业生开始接替洋匠。在高级管理层方面,1912年起吴健担任汉阳铁厂总工程师。其后任汉阳铁厂厂长,王宠佑担任大冶铁矿矿长,黄锡赓担任萍乡煤矿矿务长,华人技术团队替代洋匠掌控了各厂矿的技术管理大权。除此,普通工程师亦大多由华人工程师充任,如1914年到1915年,汉阳铁厂洋监工及洋领工“陆续离厂者已有四人,即以华人代之”B31。“到了1918年,汉阳铁厂90%的技术人员是中国人,各主要生产部门中几乎所有的技术负责人和工程师、副工程师都是留学海外、学有专攻的中国学生,此时汉阳铁厂的外籍技术人员只有4名”B32。到1921年,汉阳铁厂“各股设有股长、股员,均以留学国外或富有经验之专门学士充之”B33。

综上,专业人才的选用和培养为汉冶萍公司乃至中国实现钢铁工业技术本土化和自主化提供了重要支撑。

三、留学生的流失与公司技术自主权的丧失

留学生人才系统接受西方科技知识培养的同时,也耳濡目染西方的社会文化。回国加入汉冶萍公司后,留学生群体在融入工作中存在某些困难,加之盛宣怀逝世、汉冶萍公司发展陷入困境等因素,留学生人才逐渐流失。随着日本殖民渗透的加强,汉冶萍公司技术自主权逐渐丧失。

1.留学生与传统管理者的融合困境

留学生的技术优势与西方社会理念,和传统管理者有一定冲突。如上文所言,由于专业人才匮乏和传统社会的裙带文化,汉冶萍公司各层级管理者主要是旧官僚和盛宣怀的私人关系充任,“为督办所派又多系督办同乡或有交谊”B34,大多缺乏专业技术知识和现代管理理念,李维格1914年致函盛宣怀时指出:“自张、盛二公及二公前后,所用之人,无一非门外汉。暗中摸索,何能入室升堂?”B35

汉冶萍公司委派的留学生大多都加入了汉冶萍工作,有部分留学生因个人原因未能在汉冶萍公司长期工作。如程文熙在试用期被证明不胜任技术岗位,建议调整到总事务所担任文职,而该留学生不服从调整,所以被辞退,董事会决议“所有学费照章追缴”B36。陈宏经毕业回国在汉阳铁厂担任副工程师,“学问虽有,人地不宜”B37,公司安排调任上海总事务所担任文牍,辜负了公司委派留学之目的,董事会决议“应查照该生学费数目,追缴十成八九”B38。

入职之后,留学生与传统管理者的融合也存在一些困难,典型如汉阳铁厂代理坐办卢成章。

1914年汉阳铁厂坐办(厂长)吴健出洋采购大冶铁厂设备,留学生、时任制钢股股长卢成章暂代坐办。代理期间卢成章根据业务情况对人员进行了调整,增加三十八人、辞退十八人,薪水月增六百多元,并辞退了部分老员工,其他改革如按照吨费激励工匠,诸多举措“以致众情不服”B39。董事会认为公司身处困境,卢成章增加人员、增加薪资成本、擅自举办年宴等,“事前既未报告,迨至查询,仍不据实登复,本会不能承认”B40,责令卢成章自行承担。自此,公司与卢成章的矛盾暴露。卢成章回函解释做了说明,解释“员司、学生、艺徒皆由坐办进退增减”B41,详细说明人员增减情况和新增增加原因,并以钢铁厂业绩的改善证明自己的能力和态度。董事会对此并不认可,委派稽核股股長孙德全到汉阳铁厂私下调查。孙德全调查认为卢成章“任性妄为,虚糜巨款,擅更定制,援引多人”,斥退多位能力强的老员工,重用声名狼藉人员,制钢技艺不精,“略人之美为己之长”,学业浮夸等,B42全盘否定了卢成章。最终,卢成章承担相关费用并离开了汉冶萍公司。

究竟是由于卢成章学识、能力不足,还是因其与汉阳铁厂既有人员的融合困境导致这一结果,暂时难以定论。但至少可以看出一点,留学生能否扎根于汉冶萍公司并借此施展才华、报效汉冶萍公司,确实是个难题。

即使是深受盛宣怀和李维格器重的吴健,也在内部斗争中遭受批评并被调岗,“股东联合会以冶厂失败归咎于健(笔者注:吴健)”,“甚至谓健(笔者注:吴健)化名包工”,B43将吴健从汉阳铁厂和大冶铁厂厂长岗位调整为总事务所顾问,从实职变成了虚职。1924年吴健离开了汉冶萍公司。

2.汉冶萍公司留学生人才的流失

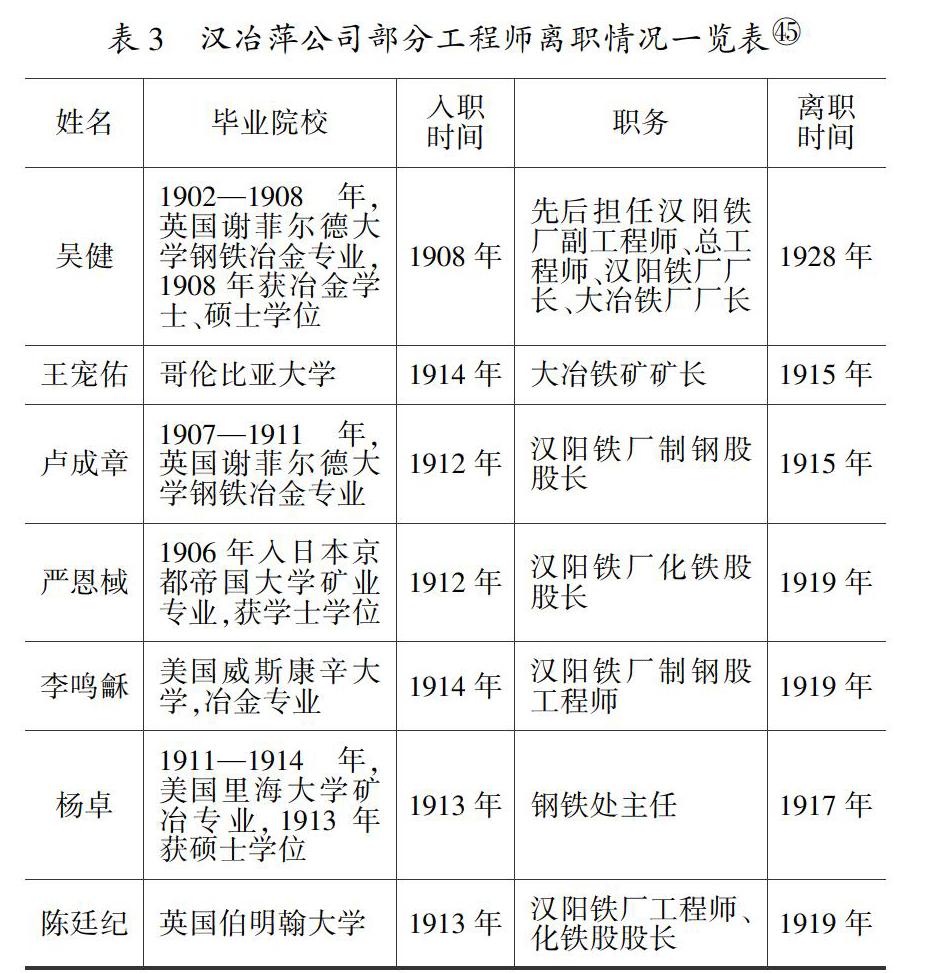

辛亥革命之后,受军兴和军阀混战影响,汉冶萍公司逐渐陷入困境。加之1916年盛宣怀逝世,汉冶萍公司发展日趋艰难。特别是1920年之后,大冶铁厂、汉阳铁厂先后停产,萍乡煤矿1928年被江西省政府接管,汉冶萍公司实际在运行的就剩下大冶铁矿了,留学生发挥才华的舞台急剧缩小。盛宣怀逝世后的继承人盛恩颐对留学生的认可和重视程度极大下降,如其认为“查现在工程人员由外洋毕业归来能办事者不多见,至于经验一道,尤无足述”B44。根据笔者整理的留学生的离职情况(见表3),可以看出,这些留学生离职前都已晋升为汉冶萍公司中高级管理者,属于公司的骨干人才。留学生人才的流失,极大削弱了汉冶萍公司技术力量,一定程度上导致了汉冶萍公司技术自主权的丧失。

3.日本剥夺汉冶萍公司技术自主权

1913年日本通过借款借由设置最高顾问工程师开始介入汉冶萍公司技术管理。汉冶萍公司1898年开始聘用日籍职员。这些日籍职员,既有汉冶萍公司自主聘用的,也有日方强制委派的。

日方强制委派日籍职员占据了最高工程顾问和会计顾问的岗位,通过掌控汉冶萍公司工程和财务管理大权,实际掌控了汉冶萍公司的经营权,“最高顾问工程师之职权,等于华籍总工程师或总监工”,“其冠以顾问名称者,乃避外人攻击耳”,“是工程及会计两部之重要职权已归日人掌握,所余者惟执行与看守二项而已”。B461927年要求在大冶设置职员全为日本人、代表日方行使殖民利益的专门机构工务所,规定“所有工程之计划实行及关于技术上各项事务,均归所长之指挥监督而办理之”B47,1928年《工务所章程》规定“各厂矿关于技术有具陈总经理之事项,须经由工务所长”B48。据此,日本完全掌控了汉冶萍公司的技术管理权限。

在日常管理中,日方亦占据了技术管理主导权,如“民国十九年(1930年)大冶厂矿运务股长柳晓明,就运矿码头狭窄问题提出改造建议,建议拓宽旧码头一倍,避免挑夫拥挤,损失矿砂,获得厂矿长赵时骧的同意和代厂矿长李惠之的正式批准后,便组织力量进行施工。工务所长村田在一次会议上当众斥责柳晓明,说柳改造码头是越权行为,并于次日到码头查勘,提看档案,索取图纸,要查办这件事”B49。柳晓明亦是出国留学生,此一实例亦可证明随着公司技术管理自主权的丧失,留学生失去了发挥才华的空间。

在内外因素下,汉冶萍公司留学生人才逐渐流失,随之汉冶萍公司技术自主权也逐渐丧失,沦落为日本的原材料基地。

四、汉冶萍公司留学生培养与技术自主能力之关系

留学生群体是区别于中国传统士子的新型知识分子群体,在中国现代化过程中扮演着重要角色,甚至可以说为中西技术和文化的沟通与交流架起了一座桥梁,承担着传播西方技术与文化并植入中国固有文化体系的任务。留学生群体在近代企业的经历,亦是中国现代化探索的一个缩影。

1.技术自主能力是汉冶萍公司培养留学生技术人才的出发点和目的

作为近代高等教育的积极倡导者和举办者,盛宣怀对人才培养情有独钟,特别是对留學人才,他认为“惟制造必须取法于人,耳闻不如目见”B50,并进一步指出“学生必出洋游历,躬验目治,专门肄习,乃能窥西学之精,用其所长,补我之短”B51。通过派学生出洋留学,系统学习西方知识,达到“学成回华,任以路矿、铁厂、银行各要政,渐可不借材异地,授柄外人”B52。揆诸历史,我们不难发现近代派遣学生出国留学并着力培养留学生人才的,为什么基本都是大型洋务企业特别是重工业如汉冶萍公司呢?或者反过来问,洋务派创办的轻工业和民族资产阶级创办的轻工业为何鲜有自主派遣培养留学生人才的举措?这既与企业的实力有关,也与行业属性、技术引入与技术自主的必要性有关:

其一,企业的实力影响着企业此项举动。派遣学生出洋留学,花费巨大。以派遣工匠出洋游历为例,1890年“派员随带华匠40名,分四批赴比国郭格里厂习炼钢铁,盘费旅费共银二万两”B53,留学生在外国学费、生活、往返交通等花销,更为庞大,且“以学成为度,不论年限”B54,部分留学生不仅获取了学士学位,而且继续攻读硕士、博士学位。亦有留学生未能按期毕业续期的,如公司委派学生赵昌迭未能按期毕业,总经理致函董事会“祈核准再给学费一年,俾得学成归国效用”B55,董事会予以照准。民族资产阶级面临的资本不足的困境,只能选择投资资本门槛相对较低的轻工业,对于委派学生出洋留学显然有心无力。

其二,行业重要性差异。钢铁、煤炭、机器制造等是工业体系的重要支撑,对于国防、经济和国家主权意义重大,不断提升技术自主能力、掌控技术自主权从而实现技术自主才能推动行业真正自主发展,进而支撑国家的政治、经济独立自主,是“自强”的重要基础,这也是国家和企业投入巨大资源培养技术人才推动技术引进向技术自主跃升的重要原因。如张之洞指出“铁务系中国自强大举”B56,“铁之兴废,国之强弱,贫富系焉”B57。而轻工业主要用于民生改善,虽然有“求富”的功能,但对于国家和企业的自主性相对较小。从行业对于国家和社会的重要性而言,投入巨资培养留学生人才方面,重工业领域相较于轻工业,必要性更大,投入产出比(ROI)更经济。

其三,行业技术门槛差异。相比纺织、面粉、火柴等轻工业,钢铁、煤炭、机械制造等重工业大多属于资金和技术密集型行业,技术主要来源于西方,且技术复杂度较高,单纯的采购设备难以实现技术引入,所以人才显得尤为重要。而轻工业技术门槛相对较低,民族资本家通过投资引入设备基本能掌握相关技术,对人才的要求相对较低,所以采购成套设备即可实现技术的引入。

由此可见培养留学生既是汉冶萍公司提升技术自主能力、实现技术自主权的出发点,也是其目的。

2.留学生的培养为汉冶萍公司提升技术自主能力发挥了积极作用

蒋廷黻在分析中国近代落后于西方的原因时说:“人与人的竞争,民族与民族的竞争,最足以决胜负的,莫过于知识的高低。”B58而知识的掌握和应用主要依靠人,即人力资本。根据雷海、朱明霞的研究B59,人力资本水平越高,企业自主研发对技术创新的贡献相比技术引进对技术创新的贡献越大。有学者以留学生群体对中国近代化工行业的贡献为例,指出“随着留学生群体投入经济各部门,人才储量渐多,技术引进有了量与质的双重提升”B60。汉冶萍公司留学生人才的培养亦佐证了这个说法。通过留学生技术人才的培养,汉冶萍公司在一定程度上实现了技术自主。汉冶萍公司委派出洋的一批学生,在外国系统接受西方钢铁、煤炭、勘矿等专业学习。回国后这批留学生加入汉冶萍公司,逐渐承担起了各项技术任务,特别是在绝大部分洋匠撤离中国的背景下,留学生群体在李维格带领下修复、扩建汉阳铁厂和改善产品质量并获得世界产品质量奖,一定程度上说明汉冶萍公司摆脱了对洋匠的技术依赖,能相对独立地开展重大技术规划、实施工作,并进行技术的传播、传承,产生“技术溢出效应”。

3.内外环境因素制约了留学生人才的才华发挥,也影响了汉冶萍公司继续掌控技术自主权

随着汉冶萍公司发展陷入困境、留学生人才与传统管理者的矛盾冲突加剧以及日本殖民势力的介入,留学生群体逐步流失,汉冶萍公司的技术自主权也因此逐渐丧失,公司沦为日本的原材料基地。据此我们不难看出,留学生技术人才的成长需要企业稳定的发展环境和持续向好的发展势头,也需要企业保持技术的自主性。换言之,留学生技术人才支撑企业实现技术自主,而企业技术自主的追求既是培养留学生技术人才的初衷,也是留学生技术人才持续成长和发挥价值的保障。

4.留学生的融入困境背后折射的其实是传统与现代的融合困境

留学生群体接受西方的高等教育和很多近代先进的文化与理念,某种程度上代表着现代化的力量和方向,在与企业传统力量融合中,不可避免存在被排挤、抵制的情况,当然也有一部分原因是部分留学生专业能力不足。这个过程伴随着中国近代的社会转型,“从中古东方型的社会,转入现代西方型的社会”B61。留学生在移植、传播西方技术和社会理念过程中,推动社会进步和过渡,“这种过渡的进程显然不会一帆风顺,而是充满种种曲折、障碍、变数和困难,甚至经常出现反复”B62。盛宣怀寄希望通过“事工分治”的方式,将旧有不懂技术的管理人员安排负责事务工作,从而将技术管理大权转移给留学生,借此提升企业技术实力。但在实践中,这些留学生开展技术管理工作并不顺利,实行的改革举措频频遭受质疑,甚至因此被排挤、离职,背后反映的不仅是传统群体与留学生群体之间的矛盾,亦是传统与现代之间的磨合、博弈。

5.留学生的委派从企业转向国家和社会,亦是国家和社会功能得以恢复、企业功能恢复本源的进步体现

从社会功能来看,企业出资委派学生出洋留学、毕业后回国加入公司效力的做法,本质上是由于国家和社会在教育投入方面的不足和角色缺失导致的企业不得不实施的自主育才行为。如学者在分析洋务运动失败的原因时所言:“(清政府)未能在自强建设的同时,推动一套大规模的教育计划,以供应各项新事业所需要的新式人才,并由此提供一些崭新的观念与技术。”B63随着国家和社会高等教育的发展,企业的这项社会功能回归国家和社会,这背后与国家的现代化意识和投入强相关。晚清政府在甲午战败后,现代化意识进一步增强。1904年清廷颁布《奏定学堂章程》启动教育和考试改革,并要求“各省宜速设实业学堂”B64,据统计,晚清政府立案开办的高等实业学堂合计17所B65,1909年工业高等学堂在校学生达到1136人B66。到了民国时期,如1916年高等学校工业类在校生2183人B67,毕业生382人B68。矿业教育的兴起和青年学子从经文转向技术学习,为企业提供了丰富的人才,减轻了企业自主育才的压力,推动企业回归经营主业。

近代留学生群体的发展和壮大,对于国家的工业化和制度现代化、对于企业的技术水平和管理水平提升都发挥了积极作用。但受制于文化融合困境、外部势力入侵、现代化所处阶段等内外环境,留学生人才并未真正發挥其技术和社会价值,亦未能真正推动行业和国家实现技术自主,从而推动国家实现工业化乃至实现经济和政治的独立。

注释

①③④陈学恂、田正平编:《中国近代教育史资料汇编·留学教育》,上海教育出版社,1991年,第686、68、686—687页。

②张后铨:《招商局与汉冶萍》,社会科学文献出版社,2012年,第54页。

⑤如郭荣生:《日本陆军士官学校中华民国留学生簿》,台湾文海出版社,1977年;陈学恂、田正平编:《中国近代教育史资料汇编·留学教育》,上海教育出版社,1991年;周棉主编:《中国留学生大辞典》,南京大学出版社,1999年等。

⑥如王奇生:《中国留学生的历史轨迹(1872—1949)》,湖北教育出版社,1992年;王占胜:《近百年留学大事记》,《南开史学》1992年第2期;刘振生:《近代东北人留学日本史》,民族出版社,2015年;周棉:《抗日战争期间中国留学生群体的分化》,《山东师范大学学报》(人文社会科学版)2016年第5期;雷丽芳:《近代中国矿冶工程师群体研究(1875—1949)》,北京科技大学2018年博士学位论文;韦庆媛:《民国时期图书馆学留学生群体的构成及分析》,《大学图书馆学报》2018年第3期等。

⑦如汪一驹著、梅寅生译:《中国知识分子与西方留学生与近代中国(1872—1949)》,枫城出版社,1978年;王中平:《留学生群体分化与社会思潮演变(1915—1928)》,吉林人民出版社,2011年;吴汉全、王中平:《留学生与近代中国社会变迁》,吉林人民出版社,2012年;王丽云:《留学生与云南近代化》,云南人民出版社,2013年;袁哲:《良性互动——法学留学生与近代城市生活(清末—1937年)》,上海人民出版社,2016年;周棉:《留学生群体与民国的社会发展》,中国社会科学出版社,2017年等。

⑧如田正平:《留学生与中国教育近代化》,广东教育出版社,1996年;安宇、周棉主编:《留学生与中外文化交流》,南京大学出版社,2000年;李喜所主编:《留学生与中外文化》,南开大学出版社,2005年;方一兵、潜伟:《中国近代钢铁工业化进程中的首批本土工程师(1894—1925年)》,《中国科技史杂志》2008年第2期;徐玲:《留学生与中国考古学》,南开大学出版社,2009年;裴艳:《留学生与中国法学》,南开大学出版社,2009年;方一兵:《汉冶萍公司与中国近代钢铁技术移植》,科学出版社,2010年;王建明:《留学生与近代中国军事航空研究》,南开大学2012年博士学位论文;张洪云:《留学生与中国近代工业发展——以化工群体为例的分析》,《华侨华人历史研究》2012年第2期;元青:《留学生与中国文化的海外传播——以20世纪上半期为中心的考察》,南开大学出版社,2014年等。

⑨孙毓棠编:《中国近代工业史资料(1840—1895年)》(第一辑下册),科学出版社,1957年,第777页。

⑩B11B13B14陈旭麓、顾廷龙、汪熙主编:《盛宣怀档案资料选辑之四——汉冶萍公司》(一),上海人民出版社,1984年,第79页、461、661、527页。

B12雷丽芳、潜伟、方一兵:《近代中国矿冶工程师群体的形成(1875—1929)》,《自然科学史研究》2018年第1期。

B15李维格:《报告汉阳铁厂出货、销货、工程预算、钢铁成本表》(1910年),上海图书馆藏盛宣怀档案,档号:006315。

B16除李复几、赵兴昌信息外,其他信息转引自方一冰、潜伟:《中国近代钢铁工业化进程中的首批本土工程师(1894—1925)》,《中国科技史杂志》2008年第2期;《同学消息:萍矿同学近闻》,《友声(上海1919)》1919年第8期;欧七斤:《略述中国第一位物理学博士李复几》,《中国科技史杂志》2007年第2期。

B17B36B37B38B43B44B47B48B53B54B55湖北省档案馆:《汉冶萍公司档案史料选编》(下),中国社会科学出版社,1992年,第17、1、1、1、349、337、85、90、

90、167、17页。

B18B19B20B21B22B23B24B25B26B31B39B40B41B42B56B57湖北省档案馆:《汉冶萍公司档案史料选编》(上),中国社会科学出版社,1992年,第453、456、436、375、454、454、454、445、454、439、437、437、438、441、88、133页。

B27B28B49刘明汉主编:《汉冶萍公司志》,华中理工大学出版社,1990年,第109、43、221页。

B29徐鼎新:《中国近代企业的科技力量与科技效应》,上海社会科学院出版社,1995年,第17页。

B30B35陈旭麓、顾廷龙、汪熙主编:《盛宣怀档案资料选辑之四——汉冶萍公司》(三),上海人民出版社,2004年,第248、845页。

B32方一兵、潜伟:《中国近代钢铁工业化进程中的首批本土工程师(1894—1925)》,《中国科技史杂志》2008年第2期。

B33《论说:汉冶萍煤铁厂矿有限公司》,《工业杂志》1921年第9卷第6期。

B34郑观应:《答许奏云太守书》,夏东元编:《郑观应集》(下),上海人民出版社,1988年,第760页。

B45雷丽芳:《近代中国矿冶工程师群体研究(1875—1949)》,北京科技大学2018年博士学位论文;方一冰、潜伟:《中国近代钢铁工业化进程中的首批本土工程师(1894—1925)》,《中国科技史杂志》2008年第2期;湖北省档案馆:《汉冶萍公司档案史料选编》(上),中国社会科学出版社,1992年,第458页;《汉阳铁厂二十四载沿革记(续)》,《中华工程师学会会报》1915年第2卷第4期;杨建国:《汉阳铁厂技术移植及其对中国近代钢铁技术的影响》,《科技创业月刊》2012年第5期;《1909年第一次庚子赔款留美学生名单》,《清华校友通讯》1969年4月,转引自陈学恂、田正平编:《中国近代教育史资料汇编·留学教育》,上海教育出版社,1991年,第188—190页;湖北省档案馆:《汉冶萍公司档案史料选编》(上),中国社会科学出版社,1992年,第435页。

B46灵犀:《汉冶萍借款问题之回顾及现在之危机》,《时报》1915年4月13日。

B50B51B52盛宣怀:《愚斋存稿》,台湾文海出版社,1975年,第235、835—836、835—836页。

B58蒋廷黻:《中国近代史》,民主与法制出版社,2019年,第1—2页。

B59雷海、朱明侠:《自主研发、技术溢出与区域创新》,《工业技术经济》2018年第5期。

B60张洪云:《留学生与中国近代工业发展——以化工群体为例的分析》,《华侨华人历史研究》2012年第2期。

B61唐德刚:《从晚清到民国》,中国文史出版社,2017年,第201页。

B62朱荫贵:《从1885年盛宣怀入主招商局看晚清新式工商企业中的官商关系》,《史林》2008年第3期。

B63罗荣渠、牛大勇编:《中国现代化历程的探索》,北京大学出版社,1992年,第474页。

B64B65B66琚鑫圭、童富勇、张守智编:《中国近代教育史资料汇编》(实业教育、师范教育),上海教育出版社,1994年,第7、48—49、61—63页。

B67B68黄仁贤、高时良主编:《洋务运动时期教育》,上海教育出版社,2007年,第822、823页。

责任编辑:王 轲