充满才气的叙事学研究

◆胡平

作为研究叙事作品的叙事学产生于20世纪60年代,80年代传入我国以后,涌现了不少介绍或服膺于此的学者,王彬便是其中之一。自20世纪90年代以来,他先后出版了《水浒的酒店》《红楼梦叙事》《无边的风月》《从文本到叙事》。《红楼梦叙事》和《从文本到叙事》属于经典叙事学,研究中外小说的叙事方法;《水浒的酒店》与《无边的风月》属于后经典叙事学,研究小说中的语境。前者以《水浒传》中的酒店为研究对象,就酒店与文学、酒店与文化的对应关系做了有意味的分析,自《水浒传》问世以来当属第一次。《无边的风月》研究《红楼梦》的历史语境,梳理了其中的建筑、服饰、器物、官职、经济、阶级、语言、丧仪、人物年龄等,将原本清晰但被时间的粉尘遮蔽的语境发掘出来,从而烛照人物幽曲,展现了《红楼梦》的真实意旨。在此仅对《红楼梦叙事》做简单分析。

一、叙述集团与叙述分层

《红楼梦叙事》研究的是《红楼梦》的叙事方法,也是研究中国古典小说,主要是古典白话小说的叙事方法。在《红楼梦》叙事中援引了《水浒传》《西游记》《三国演义》《儒林外史》以及“三言”“两拍”等经典小说,如此对《红楼梦》叙事的研究就不是孤立的而是置放在广阔的中国古典小说的背景之中,因此关于《红楼梦》的叙事语法具有了通解中国古典小说的可能。

王彬认为,《红楼梦》的叙述者不是单一的,而是一个叙述集团。这个叙述集团的主要叙述者是那块被遗弃在大荒山下青埂峰前的顽石。一日顽石动了凡心,请求僧道二人把他带到人间游历一番。僧道答应了他的请求把他幻化为一块芥子大小的美玉随着贾宝玉的出世而来到贾府,经历了贾府的兴盛与没落之后回到大荒山下,将自己耳闻目睹的事件记下来,故曰《石头记》。这个故事后来被空空道人记录下来流传人间,在传播的过程中经历过这样几个阶段:

有个空空道人访道求仙,从这大荒山无稽崖青埂峰下经过,忽见一块石上字迹分明,编述历历。……顽石说:……空空道人听如此说,思忖半晌,将这《石头记》再检阅一遍,……虽其中大旨谈情,亦不过实录其事;又非假拟妄称,一味淫邀艳约,私订偷盟之可比。因毫不干涉时世,方从头至尾抄录回来,问世传奇。因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空。空空道人遂易名为情僧,改《石头记》为《情僧录》。至吴玉峰题曰《红楼梦》。东鲁孔梅溪则题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于悼红轩中,批阅十载,增删五次,纂成目录,分成章回,则题曰《金陵十二钗》,……至脂砚斋甲戌抄阅再评,仍用《石头记》。[1]

简之,故事的叙述者——顽石。他讲述的故事被刻在石头上,故曰《石头记》;记录者——空空道人。他的工作是把顽石的故事记录下来,并将《石头记》改为《情僧录》;之后的传播者——吴玉峰,再次改名为《红楼梦》;再次的传播者——孔梅溪,又一次改名为《风月宝鉴》;第三位传播者曹雪芹,他的工作是在悼红轩中“批阅十载,增删五次,纂成目录,分成章回,则题曰《金陵十二钗》”;最后——脂砚斋,抄阅再评,书名仍用《石头记》。

顽石、空空道人、孔梅溪、吴玉峰、曹雪芹与脂砚斋共同构成了叙述集团。其中,顽石是原始的也是主要的叙述者,曹雪芹是故事的整理者,脂砚斋则是故事的评论者。讲述者、整理者与评论者既处于叙述链条的不同阶段,也是叙述集团的核心人物。

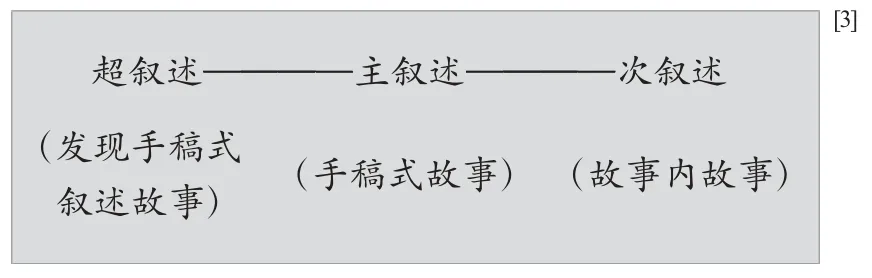

但是,这个集团的上面还有叙述者,也就是故事的整体把握者,即中国传统白话小说的说书人,《红楼梦》开端写道:“列位看官,你道此书从何而来”[2]的那位说书人。那位说书人讲述了顽石的故事,因此顽石不过是他创造的叙述者。说书人讲述的层次,王彬称之为超叙述层,顽石等人的叙述,王彬称为主叙述层。但是在主叙述层中,还有更低层次的叙述者,比如刘姥姥给宝玉等人讲故事,她讲的故事在主叙述层的下面,王彬称为次叙述,刘姥姥则相应地称为次叙述者。王彬认为,任何一个故事都有可能具有这样的叙述者与叙述层级形态,即:

与此相对应,《红楼梦》的超叙述者是说书人,主叙述者是顽石等叙述集团,次叙述者是刘姥姥等在主叙述层中讲故事的人。通过对《红楼梦》的叙述集团与叙述分层研究,王彬解决了不少红学界争论不休的问题。比如《红楼梦》前八十回与后四十回的作者问题。王彬指出,在前八十回中,举凡重大关节,顽石都要现身进行议论。第十八回,元春省亲,顽石两次现身。一次是在元春进大观园后,“只见园中香烟缭绕,花彩缤纷,处处灯光相映,时时细乐声喧;说不尽这太平气象,富贵风流。”[4]此时顽石不禁慨叹:“——此时自己回想当初在大荒山中,青埂峰下,那等凄凉寂寞,若不亏癞僧、跛道人携来到此,又安能得见这般世面。”[5]再一处从“蓼汀花溆”说起。“——按:此四字并‘有风来仪’等处,皆系上回贾政偶然一试宝玉之课业才情耳,何今日认真用此匾联。……诸公不知,待蠢物将原委说明,大家方知。”[6]根据顽石的解释,原来元春未入宫时,“念母年将迈,始得此弟,是以怜爱宝玉,与诸弟不同。且同随祖母,刻未暂离,那宝玉未入学堂之先,三四岁时,已得贾妃手引口传,教授了几本书,数千字在腹内了。其名份虽系姊弟,其情状有如母子。”[7]故此要用宝玉所题联额,以使贾妃高兴,“亦或不负其素日切望之意”。[8]元春省亲是《红楼梦》中的重要回目,是贾府最辉煌、荣耀的时期,自此以后,贾府开始走下坡路,此处是全书的转折处。故而,顽石要现身议论。而在后四十回,重大关节,比如黛玉之死,贾府被抄,顽石再未出现,说明后面的叙述者不懂前八十回的叙述方式,由此可以证明前八十回是一个作者,后四十回是另外一个作者。

在鲁迅文学院授课时,王彬小说叙事学的课很受学员欢迎,因为学员尽管可以写出比较好的小说,但不一定懂叙事的理论、叙事的技巧,包括叙事的破绽。我曾参加一个研讨会,讨论一部历史题材小说。作品写得不错,但有评论家指出,作者在叙事策略上存在问题,作者总试图使小说语言接近那个历史年代,又不可能最大程度上达到这个目的,因为那时候的语言今人甚至是听不懂的,又不可能完全用白话,这样就会有隔膜。这位作者如果在写作前阅读了王彬的著作,或听过他的课,小说可能会写得更好一点,所以王彬的工作是很有意义的,这种意义不仅在学术上,也在创作实践中。在小说叙事中,有些作家为了实现某些必要的修辞效果,迫不得已离开主叙述者的立场,突然增加一个视角,跳到另一个角度上去。如果研读了王彬的叙事学,借用中国传统小说的叙述变换方式就可以解决好这个矛盾。

二、动力元、填充与叙述满贯

王彬认为:“任何一件虚构性叙事作品,都离不开动力元。所谓动力元便是推动本文(按:即文本,以下同——作者)变异的因素。这些因素可以是叙述者,本文人物,也可以是构成本文的基本单位——句子、词或词组,在中文里还可以到字。当动力元来自叙述者,便呈现一种外部假象;反之,来自本文人物,便呈现一种内在的幻觉。前者,称之为叙述者动力元;后者,称之为人物动力元。”[9]动力元既是叙述的动因(内在的与外在的),因此,当本文中的动力元甚少,习惯于情节变异的读者便要很快地翻阅,寻找新的动力因素,即寻找情节的转折点。每一个动力元相对于前一个动力元都是转折点。因此,寻找动力元,便是寻找转折点。“中西小说发展史证明,不同的动力因素,决定不同的小说文体特征。易言之,叙述者与人物动力元的消长变异,规范了现代小说与传统小说的区别。十九世纪以来,西方小说的演变,反映在动力元上,是叙述者动力元的积极隐退与人物动力元的努力提升。所以如此,同叙述者消解有关。”[10]

动力元可以分为动力元、次动力元与辅助动力元。《西游记》第49回,孙悟空在唐僧遇难时去南海请观世音帮忙:

好①大圣,③急纵霞光,脱离河口,②径①赴南海。哪里消半个时辰,早望见珞珈山不远,③低下云头,②径至普陀崖上。[11]

①是动力元。②是次动力元。③是辅助动力元。如果去掉②与③,孙悟空的动作并不会隔断,只是少了一些动作色彩。分析②、③与①的关系是:②是对①的补充,③则提供了与①相关的情况。王彬认为:“这就是说,动力元是一个叙述链的中心,而这个中心又是一个因果关系,失去因与果的任何一环,都会造成叙述中断。次动力元增补这个因果关系,但不纳入因果链条内。辅助动力元只提供与动力元有关情况,相对于次动力元与动力元的关系更为疏远。”

与动力元相对应的还有非动力元,《儒林外史》第二十四回叙述一个按察司的仆人,叫鲍文卿,在主人病故后回到南京,在这时出现了关于南京的景物描写,这个描写与故事的变化没有任何关系与促进作用,这样的动力元王彬称之为非动力元。王彬指出:动力元类型的发展与变化,是同小说演变相联系的。从小说的发展史看,由情节到性格,20世纪以后西方又出现了背景(氛围)小说。情节、性格、背景是构成小说的基本要素。对这三个基本要素的不同侧重,既是小说的发展,也是动力元不同类型的转移与变化。在中国,古典白话小说,早期都是以情节为重(尤其是公案与演义),故而,表现在动力元上,因果联系紧密,动力元多而次动力元以下者甚少,情节变化大而叙述快捷。考察小说样式的变化实质是考察动力元的形态变化,从而揭示了小说样式生成的根本原因。

在《红楼梦叙事》中王彬又分析了传统小说中关于填充和叙述满贯的技巧。他指出:为了维持作品线性时间的完整,中国古典白话小说特别注重文字填充。比如《水浒》第七十四回,燕青要去泰山相扑,宋江劝阻不住不得不从,作者写道:“当日无事。次日宋江置酒与燕青送行。”[12]王彬指出,这是作者为了省略和延续时间进行的一种文字填充。而由于这种填充造成了传统白话小说的叙述满贯的形态。“填充”与“叙述满贯”这两个概念是王彬创造的,这个创造很实用,也是对古典小说很精辟的分析。因为现在许多小说特别是长篇史诗型小说,在人物命运和历史进程的结合中总是出现龃龉,为了解决线性时间的完整问题,不惜加进很多平淡内容来过渡,远不如我们古典作家那么巧妙。作者为了省略和延续时间进行的一种文字填充,尤其是对于长篇小说,借用这种填充的技巧,可以使故事延续得天衣无缝,同时又节省了大量的空间。我们今天的长篇小说,40万字也好,30万字也好,故事时间的延续是比较笨的,为了使这个时间铺得均匀,每一个时间段都在写,实际上这一段内容毫无意义,这种文本我们可以举出很多,王彬指出这是没有必要的。而通过古典小说这种填充,可以解决这类问题,使我们的小说变得更好看、更流畅。

王彬的理论体系严谨而有章法。包括很多概念的设置,如叙述标记、动力元、漫溢话语等等,本身就值得玩味和欣赏。他自己的阐述语言,如果我们也把它称为叙述的话,我想说,也是很有魅力的。叙述得有风度、生动且要言不烦。每一章文字并不多,像小品文一样,读起来轻松愉快,绝不累赘。

这里面就包含才气。王彬的才气也表现在他的另一部学术著作《水浒的酒店》里。他能发现《水浒》里关于酒店的内容并写出一本书,本身就是有才气的表现。当然,他的才气是建立在博览群书基础上的,他阅读了很多本书才动手写,这就可贵。王彬的可贵,还在于踏踏实实做学问的可贵。他对于中国小说叙事学的研究是如此,对其他研究,譬如他喜爱的北京古建筑的研究也是如此,都出自做学问的兴趣。

注释:

[1][2][4][5][6][7][8]曹雪芹:《红楼梦》,蔡仪江校注,浙江文艺出版社1993年版,第3-6页,1页,228页,228页,228-229页,229页,229页。

[3][9][10][11][12]王彬:《红楼梦叙事》,人民出版社2014年版,第3页,236页,236页,257页,59页。

- 长江文艺评论的其它文章

- 造像记

——《烈焰青春》创作志