网络环境中虚假不礼貌言语的解读分析

——以微信群聊为例

刘丽华, 戴慧琳

(邵阳学院 外国语学院, 湖南 邵阳 422000)

遵循人际礼貌等相关语用规约是保障社会交际成功进行的重要因素,因此言语交际中的“礼貌”一直是语用学领域的热门议题,Lakeoff(1973)经典礼貌研究问世,至今已有40余年。自20世纪末起,“不礼貌”“不礼貌”与“礼貌”的关系也引起了极大的关注。

“虚假不礼貌”(mock impoliteness)作为礼貌研究中的特殊成员,相关研究远远落后于对“不礼貌”与“礼貌”的研究。在不同语境下,虚假不礼貌表现出多种功能。其有不礼貌行为的特征,具有冲突性,威胁交际的和谐(Brown & Levinson,1987),又有玩笑行为的特征,缓解人际冲突,拉近人际关系,促进人际和谐(Leech,1983)。两个看似“矛盾”的功能同时附着于虚假不礼貌现象当中,因此,分析虚假不礼貌现象不仅可以明确虚假不礼貌在礼貌中的偏向,还能促进礼貌与不礼貌现象研究的深入。本文将从虚假不礼貌行为的参与者入手,采用图示分析方法,对虚假不礼貌的“矛盾”进行研究。

一、虚假不礼貌行为

Leech(1983)最早提出虚假不礼貌概念,指“明显非真实的不礼貌”,说话人以看似不礼貌实则礼貌的方式,向听话人传递礼貌信息。Leech提出虚假不礼貌包含“嘲讽原则”(Irony Principle)和“调侃原则”(Banter Principle)。前者强调说话者所说的内容为不礼貌性,但这种不礼貌实则是不真实的,后者突出说话者意图传递的真实含义是礼貌的,换言之,说话者对听话者是礼貌且真实的。

对于虚假不礼貌的归属问题,研究者的观点不一致。Culpeper(1996)和Bousfield(2008)将虚假不礼貌界定为“表面上的不礼貌”,此类不礼貌仅停留于表层,说话人并无攻击听话人的真实意图,相反还有利于巩固双方的社交关系。Culpeper(2011)修正自己之前的观点,认为虚假不礼貌行为有可能因为度的把握不恰当而演变为真实的不礼貌,也可能发展为无关礼貌。Haugh & Bousfield(2012)提出虚假不礼貌应被看作“无关不礼貌”的社会评价,既不归属于礼貌也不应附于不礼貌。谢朝群(2015)对汉语的分析也支持“无关不礼貌”归属的观点。

以往研究大都以虚假不礼貌行为的可接受性为标准,对其进行研究界定,认同性较高的为Haugh & Bousfield(2012)的“无关不礼貌”观点,其把虚假不礼貌既不评价为礼貌也不评价为不礼貌。不少研究都忽视了虚假不礼貌行为的动态性,只从某一方的角度审视虚假不礼貌行为,或将虚假不礼貌行为的发起者、承受者和见证者局限在固定的框架中。谢朝群(2015)发现三者角色非固定不变,指出了虚假不礼貌行为的动态性,但其对某一段言语交际中的虚假不礼貌行为的分析仍处于静止状态中,未将发起者、承受者和见证者三者进行动态结合进行多视角分析。

二、虚假不礼貌的动态变化

虚假不礼貌行为可视为一种“容许的冒犯”(Haugh & Bousfield,2012),这里“冒犯”指威胁被调侃者的人身或身份。虚假不貌行为由于对听话人具有“表面的”消极作用,面对面的言语交谈中,听话人易将“表面的”消极作用误解并视其为实际的威胁。因此,虚假不礼貌行为多见于“非面对面”的言语对话中。在网聊盛行的今天,微信是“非面对面”交流中最受欢迎的手段之一。本文以某高校学生班级微信群的语料为基础,从发起者、承受者和见证者的身份转换入手,对虚假不礼貌行为的引发和回应进行研究,分析此类行为在“礼貌”与“不礼貌”间的转化。

(一)虚假不礼貌行为中发起者、承受者、见证者身份的转换

虚假不礼貌行为中不仅包含行为的发起者和承受者,还有处于旁观者位置的见证者,三者的角色实际上并非固定不变,而是在话语轮换中,进行着动态变化。

例一:(班级群里一天晚上8点时的一段聊天记录)

B:哎哟喂,就你会装可怜~

C:警察蜀黍,快来,这里有个巨婴……

B:人家这叫man!

A:怎么都没你田力man

D:你们不能因为这样欺负他

D:人家这是优秀!

C:徐优秀好!

B:徐优秀好!

A:就你个卿嘴巴快,够优秀。

其中A和B是室友,A因为肠胃炎,在宿舍休息,请求室友B带食物回宿舍。B的回应“就你会装可怜~”,字面意义是在批判A,威胁了A的面子。表面上看,B的这句话是不礼貌,但是符号“~”又表明B用文字表达时的语气缓和,此行为实质是虚假不礼貌,B是发起者。A作为承受者,对B进行了回应“谁还不是个宝宝呢”。C发出的信息中含有表情“”,表明在此C对A回应B的态度,因此,C时为见证者。C的下一句话“这里有个巨婴……”,表层意义是对A的嘲讽,深层意义是以调侃的方式避免自己刚才可能造成的不礼貌,缓解此时的交谈气氛,所以C在此则转化为了虚假不礼貌行为的发起者。

“人家这叫man!”表明B对C话语中“巨婴”描述的辩驳,以此纠正,因此B可视为C发出虚假不礼貌行为的见证者。同时,B的这句话本身也为虚假不礼貌,在表层上攻击了A的身份,深层次含有幽默调侃的语用作用,因此B不仅是前者虚假不礼貌行为的见证者,也是自身虚假不礼貌行为的发起者。“人家这叫man!”这句话中的“人家”指代A,显然A应该为承受者。

A的回应“怎么都没你田力man”同样也是虚假不礼貌行为,对象为“你”,指代B,因此A同时为前者虚假不礼貌行为的承受者与自身虚假不礼貌行为的发起者。B在“怎么都没你田力man”、“man是你徐满的专属”的对话中,同样兼有承受者与发起者的身份。

“你们不能因为这样欺负他”,此话表明D将B和C的行为理解为不礼貌,发声表明自己的态度,维护A的面子,因此D为见证者。紧接着D又发出“人家这是优秀!”字面意义是在表扬A,但“优秀”一词为网络用语,可解读为“就你会秀”,暗含对听话人的嘲讽。在微信群聊中,“优秀”应解读为后者,且深层意义也并非嘲讽,而是调侃,所以D发出的为虚假不礼貌行为。D在相邻的两句话中,分别扮演了见证者和发起者的角色。

此时,D为发起者,其描述的对象为A,A则为承受者,B和C为见证者。C和B先后发出相同的话语,且都含有“优秀”,二人的话语实质是对D话语的复制,其功效相同,因此二人均为虚假不礼貌行为的发起者,A为承受者。本轮虚假不礼貌行为的起因是D的话语,因此“就你个卿嘴巴快,够优秀”中,“卿”指代D。同样,A以“优秀”一词发起了对D的虚假不礼貌行为。

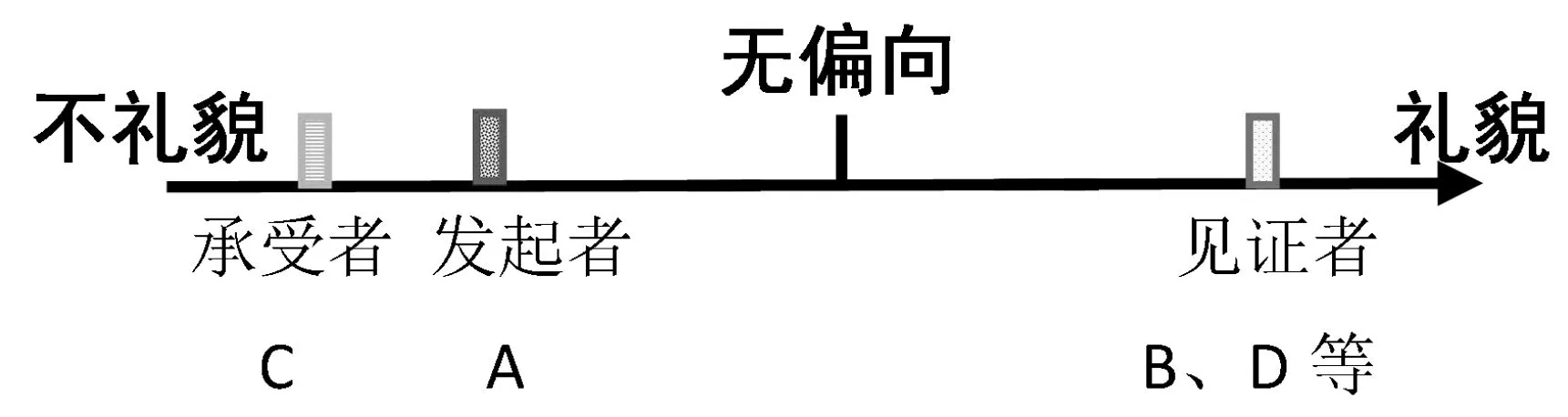

由此可见,A、B、C、D四人在虚假不礼貌话语轮的交替中,身份并非一成不变,而是在发起者、承受者和见证者的角色中相互转换,如图1所示。

图1 虚假不礼貌行为中角色转换模式

其中发起者与承受者之间、发起者与见证者之间的转换较自由,而承受者与见证者之间的转换不易,从上面的话语轮换中也得到了证实。在虚假不礼貌行为的初期,A为承受者,之后A转化为了发起者,而后又转回承受者,到话语结束时,A成为了发起者。B在话语开始时,是虚假不礼貌行为的发起者,之后转为见证者,又转变为发起者。C在见证者与发起者之间进行转换。D从见证者转为发起者再转为承受者。四人中,仅D实现了见证者与承受者的转换,但中间仍需借助于发起者。

我们认为承受者与见证者之间的直接转换不利于虚假不礼貌行为在话语轮换中的发展,因此二者间不易换位。在虚假不礼貌行为中,承受者在表层意义上已遭受身份的威胁或面子的损坏等消极影响。如果转换为见证者,意味着不对已承受的消极影响做出回应,表明承受者默默接受了此类行为的消极影响,进而加剧了其对自己身份的破坏,这不利于话语交际的继续。但“不易”并不等同于“不能”,在实际的话语交际中,承受者仍然可能会转换为见证者。见证者在虚假不礼貌行为中处于旁观的角度,没有直接参与其中,在话语交际中,也没有对他人的身份造成威胁。因此,在没有其他因素的情况下,没有任何外力可将见证者转换为承受者,即话语交际中其他参与方的“攻击”目标转移到见证者身上,见证者也无理由将自己转为承受者,威胁自己的身份。

通过以上分析,我们得出结论,虚假不礼貌行为中参与者包含发起者、承受者和见证者;三者的角色可以相互转换,发起者与承受者之间、发起者与见证者之间可自由转换;承受者转为见证者不易,见证者转为承受者更困难,转换常以发起者为桥梁来进行。

(二)发起者、承受者和见证者之间信息差的变化

关联理论认为,说话人的话语有两层含义,即表层信息意图和深层交际意图(Sperber & Wilson,1997)。虚假不礼貌的表层信息意图属于不礼貌,但深层交际意图有两种不同的解读:(1)与表层字面意义的信息差较大;(2)与表层字面意义的信息差较小。前者的本质上属于礼貌,后者归属不礼貌(谢朝群,2015)。前人研究已发现对虚假不礼貌的解读存在“信息差”,但研究局限于说话人,即发起者。实际上承受者和见证者对虚假不礼貌的解读也存在信息差,只不过以往研究鲜有此方面的对比。在此,笔者拟从发起者、承受者和见证者三方面综合对比虚假不礼貌的深层意图与表层意义、意义解读之间的信息差,探讨其归属问题。

1.发起者、承受者和见证者之间信息差较小

发起者、承受者和见证者对虚假不礼貌的理解有时均为(不)礼貌偏向,信息差较小。

例二:(暑假期间群里的一段对话)

A:小弟有认真学习好伐

C:两位大哥都冒泡啦!

暑假期间,A在一企业兼职,经历了数日的培训后,将培训期间的合影发到群里。他并没有配以任何文字,仅添加一个表情“”,此表情在网聊中的解读为“得意”。A以最简单的方式,表达了自己争取素质面子(1)素质面子指希望自己的个人素质可以得到他人的认可(Spencer-Oatey,2000)。的愿望。B的回答看似仅在描述照片里的内容,与A的表达不相关,“还”这个字表明了B对A的批评。培训是正式的学习场合,应该认真严肃,而耳机在学生们的生活中,通常与轻松、愉悦的享乐相联系,显然与培训的环境不相符。B的这句话字面意义理解为不礼貌,但是,表情“”表示“笑哭”,表层信息是说话人对听话人的嘲笑,在网络聊天中,通常使用在调侃等行为中。因此,B发出的为虚假不礼貌话语。B进而发出了叠词“社会社会”,其中“社会”的网络交际意义与字面意义完全不同,用以形容对方“能力很强,有着社会大哥霸气的气场”,深层意义虽含有嘲讽的意味,在此用于同学之间,B的行为可理解为调侃,表情“”也加深了调侃的意图。因此,B作为发起者,表达的信息偏向礼貌。A的回答中自称“小弟”,以降低自我身份的手段进行自我调侃,表明他对B话语的解读也偏向礼貌。所以此虚假不礼貌中,发起者B与承受者A的信息差较小。

紧接着C发了一句话,虽然没有对A、B之前的对话进行评论,但是他称A和B为“两位大哥”,表明他已置身于A、B的虚假不礼貌对话之中,扮演见证者角色。“大哥”的称呼提升了对方的身份地位,也可理解为对A自称“小弟”的积极回应。因此,C对此虚假不礼貌行为的解读同样偏向礼貌。

用图形表示,如果将“不礼貌”与“礼貌”分别置于轴线的两端,中间以一条不间断的谱系线条相连接,发起者、承受者和见证者三人的位置清晰可见。如图2,三者位置相同或相近,信息差较小,均为礼貌偏向。

图2 发起者、承受者和见证者信息差较小图示(礼貌偏向)

例三:(群里三个男生的对话)

A:(一段语音)

B:小公举声音还是这么甜美。

A:比不上刘妹妹甜

C:二位公举杠上了!

“公举”因与“公主”的发音接近,在网络对话中经常使用在调侃中,形容某人具有公主的特点。B说A“声音甜美”,表层意义是在褒扬A的声音动听,但本段对话中的三人均为男性,称呼A为“公举”显然是“不合适的身份标记”(Culpeper,2005),损坏了A的面子,因此B的这一虚假不礼貌行为偏向不礼貌。承受者A对B做了积极回应,同样说B的声音“甜”,但他将B称为“妹妹”,也属于“不合适的身份标记”。A通过这句话,将自己的身份从承受者转为发起者,“转守为攻”的手段表明A将B的话语解读为不礼貌,引出了一个新的虚假不礼貌行为,攻击B。C的话语没有评价A、B的声音是否甜美,没有直接参与到二人的虚假不礼貌行为中,但他称呼A、B为“公举”,实际上是顺延了A、B对对方的称呼,表明他作为见证人的身份,认同了A、B二人话语的不礼貌偏向。

如图3所示,发起者、承受者、见证者均为不礼貌偏向,三者位置相同或相近,信息差较小。

图3 发起者、承受者和见证者信息差较小图示(不礼貌偏向)

2.发起者、承受者和见证者之间信息差较大

发起者、承受者和见证者对话语内容的解读偏向都有礼貌和不礼貌二种,根据排列组合原则,三者偏向一致的解读的比率仅为25%。在虚假不礼貌的话语交际中,三者解读偏向不一致的情况更多。

例四:(A为B的比赛投票,引发出一段对话)

A:老娘流量用完了,烧钱在给你投票哈@B

B:过来宿舍,姐赏你好吃的

D:男朋友拉出来@C

C:拿走不谢(发出A的男朋友E的照片,为同班同学)

……(群里其他的同学连续发相同的话)

E:什么情况!

E:@A你不会信以为真吧

E:@C少胡扯

B:吃瓜群众看戏

C:咋啦咋啦,老娘看上你是福气

E:给自己留着点吧

E:受不起姐的福

A在话语开始自称“老娘”,拔高了自己在对话中的地位,对于听话者B来说,在面子上受到了损害。但是,A和B关系非常好,A的此举动实则是对B的调侃,表达的深层意义为“我在尽心尽力为你投票”,属礼貌偏向。B对A进行了回应,自称“姐”,所用词中含有“赏”,明显是高阶级对低阶级的话语。但与发起者A的话语类似,B的这类词语功能属于调侃,可看出承受者B对发起者A的话语解读也为礼貌偏向。见证者C接着发出“谁让你把流量都花给男票聊天了”,意思是“A和男朋友聊天愿意用流量,给同学投个票就不愿意用流量了”,对A的话语明显是不满的态度,可见见证者C对虚假不礼貌的解读为不礼貌偏向,鄙视的表情“”也是另一证据。如图4所示,见证者与发起者、承受者在“不礼貌—礼貌”轴线上的位置关系清楚的说明了三者解读偏向的不一致。

图4 发起者、承受者和见证者“不礼貌—礼貌”解读偏向不一致图示-1

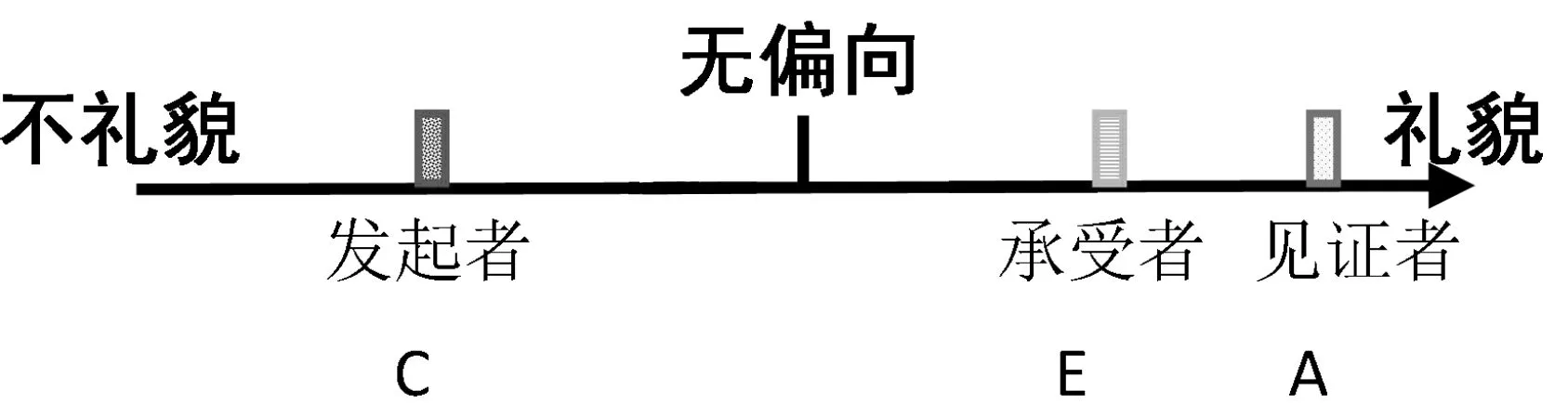

图5 发起者、承受者和见证者“不礼貌—礼貌”解读偏向不一致图示-2

事实上,A对C的回应本身也是一个虚假不礼貌的开端,A、C的角色互换,A为发起者,C为承受者,表情“”的深层意义表达了A对C的讽刺,所以发起者A属不礼貌偏向。C作为承受者,在发出“拿走不谢”的同时发出了照片,表面上是对D的回应,实质是对发起者A虚假不礼貌的回应。C发出的照片,作为D的回应,应理解为C的男朋友,而C发出了E的照片,E为A的男朋友,表明C有意在攻击A的身份,证明C把A的话语解读为不礼貌偏向。此时,见证者B、D等发出了一系列相同的话“一张照片引发的血案”。其中,“一张照片引发的血案”是流行的网络交际用语“×××引发的血案”,常用于调侃。捂嘴笑表情“”在网络交际中常用于愉悦的语境中,表明见证者们并没有把现有的聊天视为在紧张的气氛中进行,相反他们认为当下的语境是轻松的,具有积极的作用。因此,见证者们对虚假不礼貌的解读为礼貌偏向。图6标明了各方解读的偏向。

图6 发起者、承受者和见证者“不礼貌—礼貌”解读偏向不一致图示-3

C没有经得E的同意,将E的照片发在群聊里,虽然其目的是回应及攻击A,但此行为已间接地将E作为承受者拉入了虚假不礼貌当中。C说“拿走不谢”的同时,发出E的照片,表面上是在慷慨地给予,深层意图是对A身份的威胁和E的不尊重,属于虚假不礼貌。E回应了C的举动,自然承担了承受者的角色。E对A说“你不会信以为真吧”,表明他把C的行为理解为非调侃的话语。对C说“少胡扯”,说明他把C的话语和行为解读为对自己与A男女朋友关系的攻击,属不礼貌偏向。此时见证者们仍然为B、D等,D发出捂嘴笑表情“”,表明D的解读为礼貌偏向。B说“吃瓜群众看戏”,其中“吃瓜群众”为网络流行用语之一,曾入选2016年度中国媒体十大新词、2016年度十大网络用语,其完整表达是“不明真相的吃瓜群众”,常用于互嘲中,表示不关己事、不发表意见的态度。由此可见,B以群众的身份定位自己,态度中立,对虚假不礼貌的解读不存在偏向。三方的解读偏向如图7所示。

图7 发起者、承受者和见证者“不礼貌—礼貌”解读偏向不一致图示-4

C发起了新一轮的话语,字面意思是“我在给你添福气”,是礼貌行为。C自称“老娘”,在班级群里,这显然是不符身份的称呼,其在提升自己身份地位的同时,间接降低了听话人E的地位。“咋了咋了”是词语重叠,在口语中经常配以不耐烦的语气,表达对听话人的批评或对方观点、态度的异议。因此,C的这句话深层含有不礼貌偏向。听话人E为承受者,他的回应中称C为“姐”,C、E为同学,明显E在此对C做了积极的回应。但是,“给自己留着点吧”含有命令,“受不起”在此表达了E的拒绝,二者属于消极的回应。因此,推测E对C的虚假不礼貌行为解读没有偏向,如图8示。

图8 发起者、承受者和见证者“不礼貌—礼貌”解读偏向不一致图示-5

此时A为见证者,她的话语“你俩慢慢玩,姐吃块”中自称“姐”,表面上抬高了自己的地位,对于听话人来说,属不礼貌行为。但是“吃块”这句话中将图片转化为文字,得到“吃块西瓜”。同样,“吃块西瓜”为流行的网络用语,与“吃瓜群众”相关,常用于调侃。A的话语深层为礼貌,所以见证者A对发起者C的虚假不礼貌解读应为礼貌偏向。此时,承受者E又说了一句话“城市套路深,我要回农村”,此句为网络常用语,意思是“你们城里人心机太深,农村单纯,我要回去”,一般用于调侃。同时,在话语的末尾加上了大哭表情“”,该表情通常用来表达说话人的委屈,证明E把前面的对话全部解读为“对自己的调侃”,心里顿时激发了委屈的情绪。显然,承受者E对C的解读为礼貌偏向,如图9。

图9 发起者、承受者和见证者“不礼貌—礼貌”解读偏向不一致图示-6

通过对以上对话进行分析和总结,可以发现A、B、C三人在三种角色中进行的转化(如图10):

a)A从发起者转换为承受者,再转回发起者,最后转为见证者;

b)B从承受者转为见证者;

c)C从见证者转为发起者,再转为承受者,又转回发起者。

图10 A、B、C的角色变换

这与第一部分的推论一致,发起者与承受者之间、发起者与见证者之间可自由转换,但是承受者转为见证者不易,见证者转为承受者更困难,所以常以发起者为桥梁进行转换。

D和E的角色无转换,前者一直为见证者,后者一直为承受者。二人在角色不变的情况下,对虚假不礼貌话语的解读偏向并不保持一致。若将“不礼貌—礼貌”谱系轴线进行填充(如图11),不同的角色可以位于谱系上的任何位置,位置可相同(如图2、图3),也可不同(如图4至图9)。不同角色对话语的解读可以在此谱系上自由移动,而非固定(图4至图9)。相同角色对虚假不礼貌的解读也非固定不变,而是在谱系上自由移动,甚至可以从谱系的一个顶端移动到另一顶端(如图11)。

图11 D、E的解读偏向变化

三、结语

本文以大学生微信群聊为语料,分析虚假不礼貌话语中的角色转换,证实了话语交流中发起者、承受者、见证者三者的角色并非一成不变,而是可自由转换。其中,承受者转为见证者不易,见证者转为承受者更难,所以常以发起者为桥梁进行转换。本研究创新性地将“不礼貌—礼貌”视为一条谱系轴线。同一角色在谱系轴线上的位置并不固定,可随着信息差的变化而改变。不同角色可位于谱系轴线上的相同位置,也可位于不同位置。对比相同角色在谱系轴线上位置的变化,能清晰地发现某一角色对虚假不礼貌现象的解读是否存在变化。分析话语交流中不同角色在轴线上的位置,可以迅速、准确地判断出各角色对虚假不礼貌现象的解读是否存在不同的偏向和信息差。利用谱系轴线分析法,我们可简单、快速地获取话语分析中虚假不礼貌现象的信息差,准确地把握对话各角色的礼貌解读和非礼貌解读,提高理解效度,降低因误解而导致言语冲突的发生率。谱系轴线分析方法操作简便,结果直观,可供入门学生、科研教师等众多研究者使用,服务对象广泛。本文仅基于微信群聊进行分析,谱系轴线的方法是否适用于其他途径的虚假不礼貌话语分析、是否能为“不礼貌—礼貌”分析创新方法,还有待未来进一步探究。