论金元时期墓葬出土钧窑瓷器特征

张 迪

(许昌市博物馆,河南 许昌 461000)

钧窑瓷器是中国北方中原地区宋金元时期一类十分重要的瓷器产品,乳浊状态和窑变现象是构成钧瓷艺术美的两个外观特征。虽然许多大型博物馆收藏的宫廷所用传世钧窑陈设类瓷器如鼓钉洗、出戟尊、海棠盘、花盆和盆托等创烧时间仍存在较大争议,但是随着考古资料的丰富,作为民间使用的属青釉瓷系的钧窑瓷器发展脉络基本清晰。北宋末期,钧窑瓷器创烧。金代金世宗继位以后,随着《隆兴和议》的签订,金和南宋的关系得以缓和,历经战乱的河南中部尤其是钧窑瓷器的发祥地禹州地区,在金王朝采取的减赋税、实人口等一系列政策鼓励下,经济得以迅速恢复和发展,钧窑瓷器生产也进入重要发展期,不但数量大,而且制瓷水平极高。随着钧窑瓷器传统品种天蓝釉、月白釉、天青釉及局部红斑彩等主要特征的基本确立,钧窑瓷器深得当时人们的喜爱,需求量日益增多。加上钧瓷釉乳浊厚釉对胎土呈色要求不高的特点,于是烧造窑场以禹州为中心,迅速向周边扩展,出现了宝丰清凉寺窑、汝州严和店窑、郏县窑、鲁山窑、新安窑、当阳峪窑、鹤壁集窑、林县窑等烧制场所。金代中后期至元代,特别是随着元朝统一进程的推进,更为钧窑瓷器的生存提供了良好的条件,钧窑器瓷得以更为广泛地传播延续,不但河南有众多的窑口在烧制钧窑瓷器,而且波及河北、山西、江苏、浙江、江西、广东等地,形成了一个庞大的钧瓷窑系。同宋元时期北方其他如定窑系、耀州窑系、磁州窑系等主要窑系相比,钧瓷窑系的形成虽然比较晚,发展比较缓慢,但是它出现在北方瓷业逐渐走下坡路之时,给不景气的北方瓷业带来了新的活力,也成为中原制瓷业中在全国推广最大、影响最深的一个瓷器名品。

尽管钧窑瓷器在金元时期发展迅速,烧造地域广阔,产量巨大,但与其他窑系瓷器相比,这一时期经科学发掘墓葬出土的钧窑瓷器量却显得极少,致使出现了“钧不随葬”这一困扰古陶瓷界的“定论”。虽然“钧不随葬”的说法随着考古资料不断丰富已成为历史,但就全国来看,笔者所见有关出土钧窑瓷器墓葬的报道不多,并主要集中在河南、山西、河北、北京等地区。笔者结合上述几个地区墓葬出土钧窑瓷器情况,就金元时期墓葬钧窑瓷器进行研究。

一、各地墓葬出土的钧窑瓷器

(一)河南省

河南省主要在许昌、洛阳、三门峡、焦作等地的金元时期墓葬中出土有钧窑瓷器。

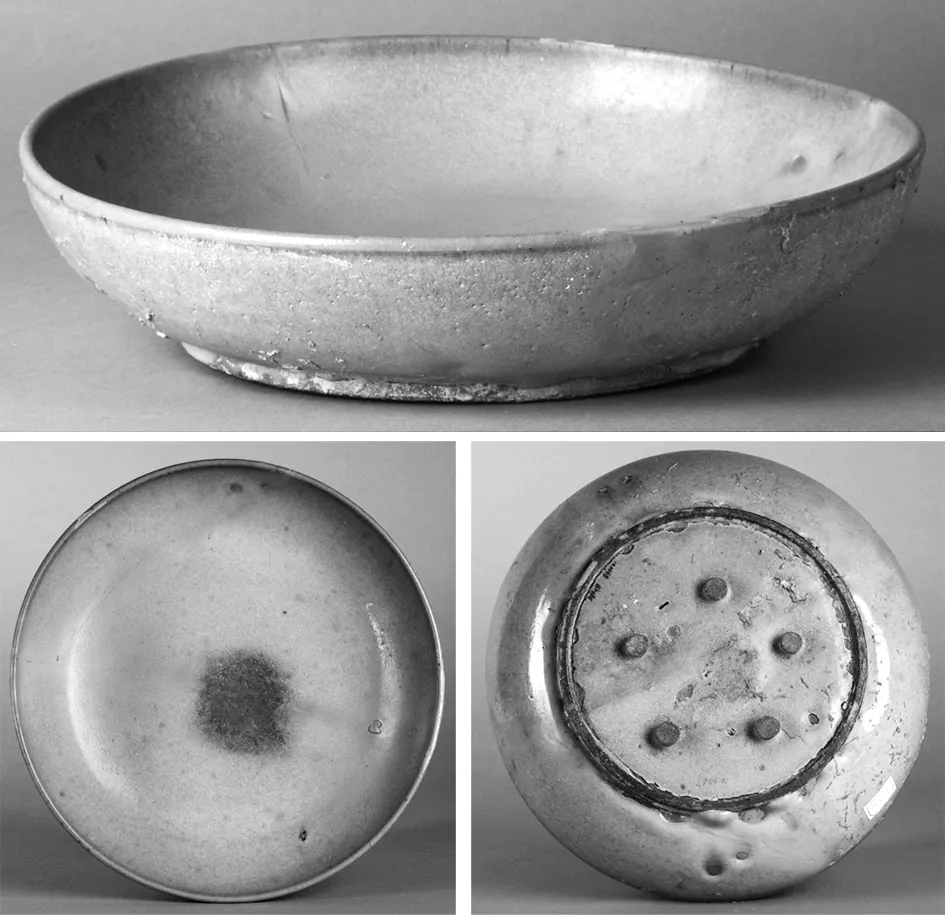

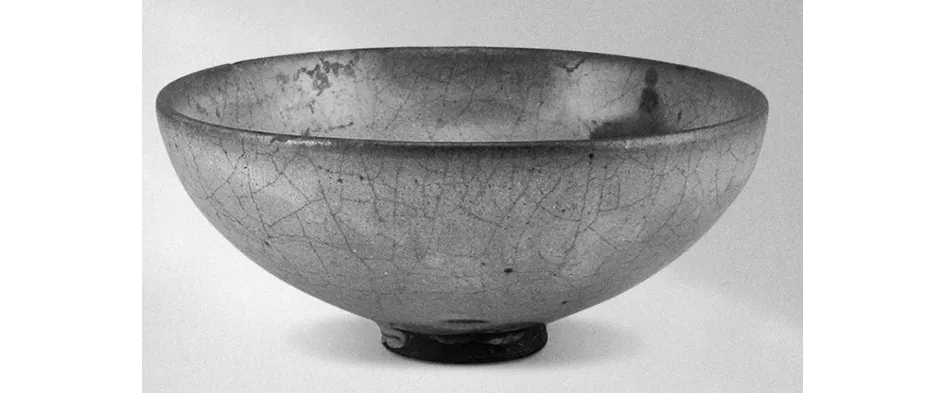

2007年,在许昌市文峰路发现2座金代砖室墓,发掘编号分别为M2和M3。M2有壁画,出土钧窑瓷器3件,器形为2件碗1件盘。盘为敞口,平底,通体施泛蓝色月白釉,足底有墨书花押。碗为敞口,弧壁,内底弧圆,圈足外撇,施泛蓝色月白釉。M3出土钧窑瓷器3件,器形是1件碗2件盘。M3出土的碗(图1)为大口微敛,圆唇,斜弧腹,圈足外撇。通体施天蓝釉,釉层较薄,碗内有窑变紫红色斑块。M3出土的2件钧瓷盘,一件直口微敛,圆唇,浅腹,平底,圈足,底部有5枚圆锥形支钉,通体施天蓝色釉,盘底有一块红色斑块和蚯蚓走泥纹(图2);另一件直口,圆唇,腹壁内折,圈足,通体施天蓝色釉,有蚯蚓走泥纹(图3)。

图1 许昌市文峰路金代砖室墓M3出土的钧窑天蓝釉碗

图2 许昌市文峰路金代砖室墓M3出土的钧窑天蓝釉彩斑盘

图3 许昌市文峰路金代砖室墓M3出土的钧窑天蓝釉盘

1990年,在洛阳市北邙山一座金代壁画墓出土有1件天蓝釉荷叶形盖罐(图4)。盖为荷叶边,柱形钮,子口。罐为圆肩,直领,鼓腹,隐圈足。盖和罐施天蓝色釉,近足底。

图4 洛阳市金代壁画墓出土的天蓝釉荷叶形盖罐

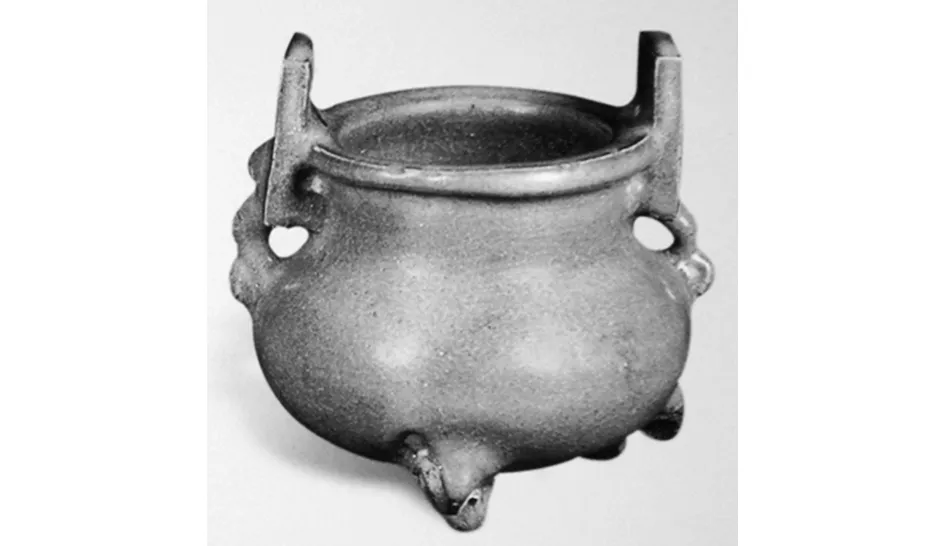

1987年,在三门峡市区一座元代墓中出土了1件钧窑天蓝色釉鼎式双立耳三足炉(图5)。直口,平折沿,短直颈,圆肩,肩口部附长方形双立耳,圆鼓腹,圜底下附3只短足,通体施天蓝色釉。

图5 三门峡市区元代墓出土的钧窑天蓝色釉鼎式双立耳三足炉

除以上在许昌、洛阳、三门峡金元时期墓葬出土有钧窑瓷器外,据《焦作日报》2011年4月19日报道,在焦作中站区某建筑工地一座金代墓葬中也发掘出土2件钧窑瓷器,器形为碗和罐。这2件瓷器内外均施灰白色釉,釉不及底部。有关专家认为这2件钧窑瓷器应为焦作地区窑场生产的产品。

(二) 山西省

山西省和河南省一样,也是金元墓葬出土钧窑瓷器较多的地区之一。

1958年,在大同市宋家庄元代至元二年(公元1265年)冯道真墓共出土钧窑瓷器11件。鼎式双立耳三足炉1件,通体施月白色釉。长颈瓶1件 (图6),卷口,长颈,鼓腹,平底,圈足, 通体施月白釉。罐1件,圆口,圆腹,平底,圈足,通体施月白釉。带彩斑大瓷碗1件,敞口,深腹,圈足,施月白釉,碗内有两块紫红色斑片。小瓷碗3件,敞口,深腹,圈足,通体施泛灰月白釉。大瓷碟3件,敞口,平底,圈足浅碟,通体施泛灰月白釉,其中的2件圈足底有墨书“正”字。莲瓣口小碟1件,莲花瓣式花口,平底,圈足,通体施泛灰月白釉。据专家研究,冯道真墓出土的11件钧窑瓷器是山西著名的浑源窑产品。

图6 大同市元代冯道真墓出土的长颈瓶

1959年,在大同市西郊金元时期的M31出土1件泛灰色月白釉红斑花口盘(图7)和1件泛灰色天蓝釉红斑碗(图8)。盘为九瓣莲花口,浅折腹,圈足,足内壁斜削。通体施月白釉泛灰色,内壁有3块紫斑,足及下腹有褐色护胎釉。碗为直口折沿,腹壁弧形,圈足。通体施天蓝釉,内外有大小不一的圆形红斑。

图7 大同市西郊金元时期M31出土的月白釉红斑花口盘

图8 大同市西郊金元时期M31出土的天蓝釉红斑碗

1980年,在长治市郊区北寨村元代墓出土1件钧窑月白釉红斑碗(图9)。敛口,圈壁外撇,施月白釉近足处,内壁有2块扁条状紫红斑,外壁下腹部有1块小斑块,圈足底心有墨书。

图9 长治市郊区北寨村元代墓出土的钧窑月白釉红斑碗

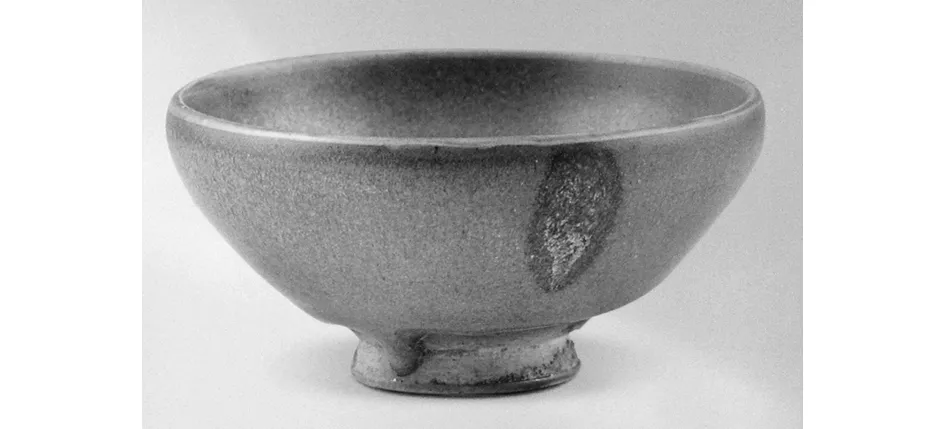

1989年,在朔州城区第四中学元代M1出土1件钧窑天蓝釉红斑碗(图10)。敛口,斜曲腹,圈足外撇,施天蓝釉至下腹近足处,外壁有1块叶形紫斑。

图10 朔州城区第四中学元代墓M1出土的钧窑天蓝釉红斑碗

(三)河北省

河北省主要在满城、宣化的元代墓葬出土有钧窑瓷器。

1998年,在满城县大册营镇岗头村元代张弘略及夫人墓出土钧瓷瓷器18件。花口碗 1 对2件:花口,斜直腹,平底,内外壁施月白釉,内壁底部有绿褐窑变蓝斑。双耳连座瓶1对2件:圆唇,敞口,长颈,弧腹,横截面呈椭圆形,颈肩部有对称兽形双耳,高座镂空,通体施暗玫瑰紫色釉。鼎式双立耳三足炉1件:方唇,平口折沿,高直颈,鼓腹,平底,下承3只象鼻形足,口至颈部附对称的2个长方形冲耳,冲耳中部至肩部有动物形耳相连接,颈部饰有对称的4朵葵花和2朵宝相花,上腹部饰对称的4朵葵花,腹中部贴附有2个对称的兽面装饰。内外壁均施天蓝釉。还有大口罐1件,小口罐1件,双系罐2件,紫斑钵1件,紫斑盆1件,紫斑碗1件,盘6件。

2004年,在宣化元代葛法成墓出土钧窑瓷器6件:钧瓷碗5件,钧瓷盘1件。钧瓷碗分2个式样。Ⅰ式3件,口微敛,浅腹,圈足,施月白釉不到底。其中的1件,内壁有窑变红斑。Ⅱ式2件,口微敛,深腹,圈足,分施天青釉或月白釉,都有窑变红斑。钧瓷盘侈口、折沿、浅腹圈足,施月白釉不到底。

(四)北京市

1987年,在海淀区原中国林业科学研究所内一座金代墓出土钧窑瓷器4件。钧瓷小碗1件,圆唇,小圈足,施天青釉至足际,足心施满釉,器口部因釉较薄而呈赭黄色。钧窑菱口钵1件,尖唇,深菱口,斜曲腹,腹部有压印的槽纹,大平底内凹,施浅天青釉略呈肉红色,釉薄裹足支烧,底有5枚支钉。钧窑折沿盘1件,平折沿,大平底,环形大足,施天青釉,裹足支烧。钧窑长颈瓶1件。

另外,见于报道的在北京市出土钧窑瓷器的墓葬,还有双塔庆寿寺海云禅师石棺中出土的钧窑香炉和1998年发掘的元代至元二十二年(公元1285年)海淀区颐和园内的耶律铸夫妇墓出土的钧窑瓷盘。

(五)其他地区

除上述河南省、山西省、河北省、北京市等几个主要地区外,见于墓葬出土钧窑瓷器报道的,还有山东省和内蒙古自治区。

1990年,在山东省章丘女郎山墓地M75和 M71分别出土有金代钧窑天蓝釉碗(图11)和元代钧窑天蓝釉紫斑钵(图12)。2006年,在山东省济南市孙村镇的一处宋元古墓群曾出土6件钧瓷。

图11 章丘女郎山墓地出土的金代钧窑天蓝釉碗

图12 章丘女郎山墓地出土的元代钧窑天蓝釉紫斑钵

1974年,在内蒙古自治区赤峰市宁城县南山根元代墓葬中,出土1件钧窑天蓝釉荷叶式公道杯。

二、墓葬出土钧窑瓷器特点

(一)从出土地域看,多集中在金元的政治中心地区

这些金元墓葬钧瓷的发现地点,除几处在钧窑瓷器烧造区河南外,其他多集中在金元的政治中心地区北京、山西、河北等地。

从产地上看,这些地区墓葬出土的钧窑瓷器除山西大同地区墓葬出土的属当地浑源窑场金元时期仿烧的钧窑瓷器外,其他地区墓葬出土的钧窑瓷器多数属钧窑烧造区河南禹州地区窑场烧造的产品。浑源窑场的仿钧窑器物釉色与禹州钧窑场的钧窑器物釉色有明显差别,无论是月白釉色或是天蓝釉色,浑源窑都明显泛灰色,没有禹州生产的钧窑瓷器亮丽。

(二)从墓主身份来看,金代一般是中下等级别人员,元代一般是高官贵族和道教上层人士

金代出土钧窑瓷器的墓葬,多数属无墓志的中下等级别的墓葬或砖雕壁画墓,较高等级的王室和贵族墓以及一般下层人士墓葬很少见钧窑瓷器出土,说明当时钧窑瓷器由于较为流行,并不是特别珍贵的器物。但钧瓷也不是常见的随葬品,由于其特有的釉色局限,中层人士偶尔用于随葬而已。

元代出土钧窑瓷器的墓葬多属高官贵族或道教上层人士,如张弘略及夫人墓、耶律铸夫妇墓以及冯道真墓和北京双塔庆寿寺海云禅师石棺。墓主不是南征北战的将军,就是著名的道教观主和高僧。所随葬的钧窑瓷器,要么是通过战争从中原获得的禹州生产的钧窑产品,要么是当地人士奉献给道观和庙宇的钧窑产品。这也是在元代墓葬出土的钧瓷中具有祭祀功用的香炉较为常见的原因。

(三)从金元墓葬出土的钧窑瓷器造型和装饰来看,金代造型少但工艺精细,元代造型多但工艺比较粗糙

明确属于金代墓葬出土的10件钧窑瓷器,造型主要是碗、盘、碟、瓶和罐。明确属于元代墓葬出土的30多件钧窑瓷器,造型与金代相比,品种相对较多。除金代墓葬所见的碗、盘、碟、瓶和罐外,还有鼎式双立耳三足炉、盆、钵等。由于金代墓葬出土钧窑瓷器相对较少,其制作工艺多数比元代要精细些,但元代也不乏部分精品。

总地看来,墓葬出土的金代钧窑瓷器釉色莹润,局部红、褐、紫窑变彩斑自然流畅,器表多施满釉,底足有施釉和无釉两种情况,部分圈足有刷薄汁护胎釉现象。元代钧窑瓷器釉层厚薄不均,釉流下垂处聚釉处达到了“垂若蜡泪”的程度,釉面多有气泡和棕眼,施釉多不到底,局部红、褐、紫窑变彩斑呆滞。元代鼎式双立耳三足炉除釉和彩斑装饰外,有的还采用了贴塑装饰工艺。这种工艺在金代钧窑瓷器上少见,属元代钧窑瓷器较为精致的器类之一。

与窖藏和窑址出土的钧窑瓷器以及传世钧窑瓷器相比,墓葬出土的钧窑瓷器由于有墓志和墓葬形制及众多具有时代特征的伴存物相参照,在断代上更具科学性。