蚯蚓在放射性土壤修复中的应用研究进展

史 岩 斯琴图雅 赵弘韬

1(东北林业大学林学院 哈尔滨150040)

2(黑龙江省科学院技术物理研究所 哈尔滨150086)

2011 年,日本福岛核电站发生大规模放射性物质泄漏,造成土地污染面积达800 km2,引起了世界对核安全、核污染问题的再度热议和关注。修复被放射性物质污染土壤的方法主要有三类:(1)物理方法包括铲土去污法、深翻客土法、悬土移除法等[1];(2)化学方法包括土壤淋洗法、固化-稳定法等[2];(3)生物方法包括植物修复方法等[3-4]。物理、化学修复方法成本高,污染清除不彻底,治理效率不理想,还会引入新的污染物质,导致地下水被二次污染,破坏土壤结构及微生物群落,引起土壤某些养分失衡[5]。植物修复方法与前两种传统方法相比,虽可以避免以上问题的产生,但也存在植物生长速度缓慢,生物量较小,修复周期长、速度慢等问题。

蚯蚓可以在组织中积累放射性核素,对土壤中放射性核素进行生物积累和生物转化,提高植物对放射性核素的吸收,对被污染的土壤进行修复和改善[6-8]。研究人员发现,将蚯蚓引入到植物修复过程中,可有效解决超积累植物生长速度缓慢以及生物量较小的问题[9]。因此,有必要全面了解蚯蚓在促进植物修复放射性污染土壤中的关键问题,为核污染治理提供技术参考。

1 超积累植物在放射性土壤修复中的应用

植物修复方法是通过植物根系吸取养分与水分的过程来吸收、转化土壤中的污染物质,即通过生物迁移达到清除、修复或治理目的的一种环境治理方法。按其修复的机理和过程可分为植物提取、植物固定、根际过滤和植物辅助生物修复[9-12]。常用的为植物提取技术,即利用高生物量的超积累植物对土壤中放射性核素的吸收和转移作用,使其富集在植物的地面以上部分,随后通过收割地面以上部分和集中处理去除污染[13-15]。

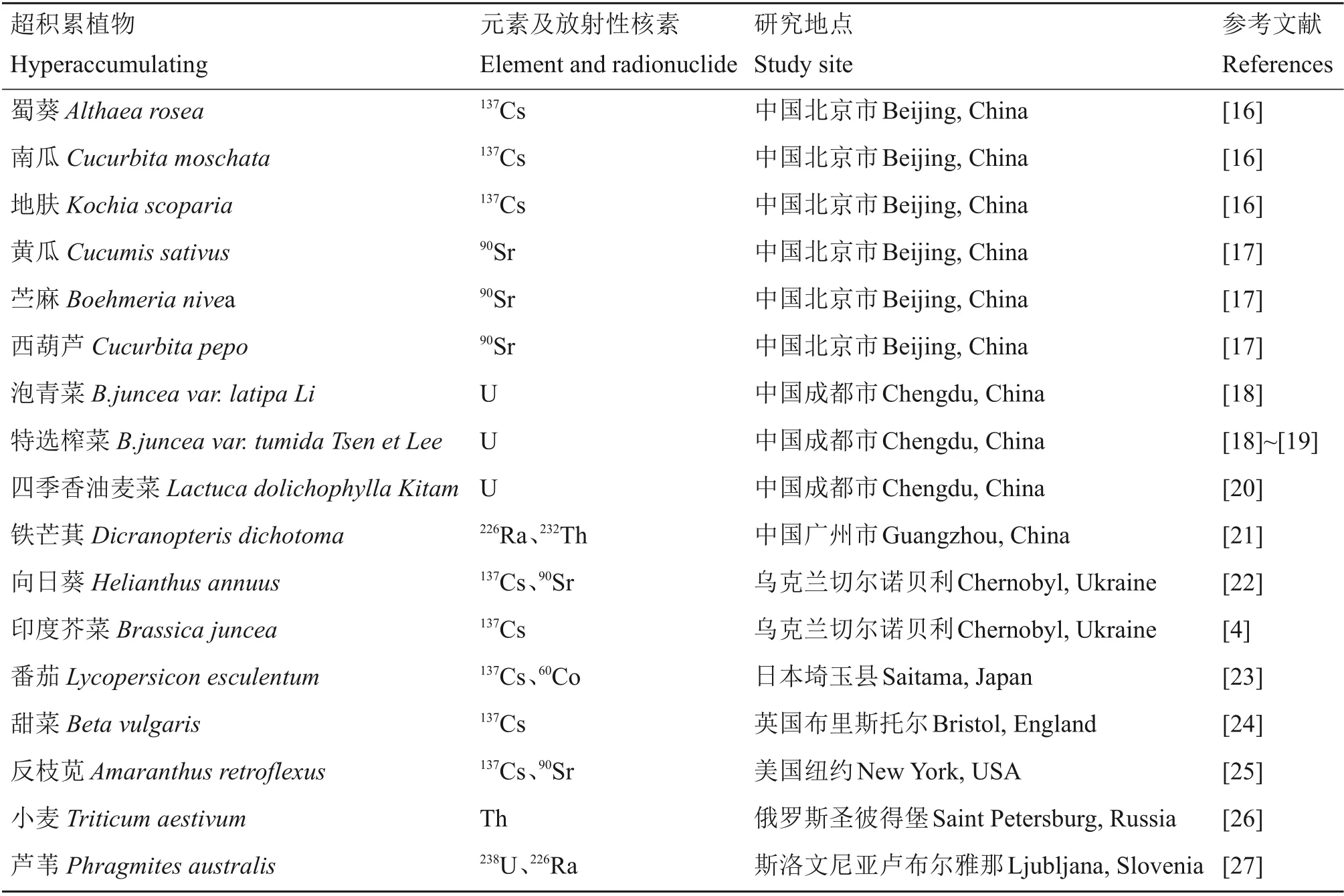

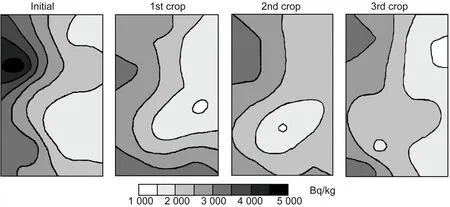

研究人员通过实地研究、小区试验和盆栽试验等方法,对野生、栽培植物吸收和富集核素的能力进行研究,来筛选修复、积累能力强的植物,探索植物修复核素污染的能力[4,16-27],具体常见的超积累植物详见表1。Dushenkov 等[4]报道了苋属植物中反枝苋具有较大生物量,可富集切尔诺贝利核事故地区土壤中20.7%的137Cs,并且通过实地研究试验连续种植三季印度芥菜,发现土壤中137Cs平均活度从2 558 Bq/kg 降至2 239 Bq/kg,单季修复使得污染土壤(>3 000 Bq/kg)的面积从29.4%降至7.7%,变化情况如图1 所示。结果表明,在合理的时间范围内,植物修复可以显著降低土壤污染物的浓度。但植物提取技术的有效与否还取决于超积累植物的生长速度、生物量以及土壤中放射性核素的生物有效性等因素[28]。

表1 国内外常见的放射性核素超积累植物Table 1 Common radionuclide hyperaccumulating at home and abroad

图1 种植印度芥菜后土壤表层137Cs分布变化情况[4]Fig.1 Distribution and change of 137Cs in soil surface layer after planting Indian mustard [4]

2 蚯蚓对土壤中放射性核素的影响

2.1 蚯蚓对土壤中放射性核素的吸收作用

蚯蚓的身体具有生物过滤器的作用,可以在其组织中积累和转化有机物质和放射性核素,因此可作为监测土壤污染的生态指标来评估辐射对环境的影响[29-31]。另外,蚯蚓还可通过摄食和被动扩散两种方式对土壤中放射性核素进行积累:摄食是指蚯蚓吞食土壤来摄入放射性核素;被动扩散则是指放射性核素从土壤溶液穿过体表进入蚯蚓体内[32-33]。

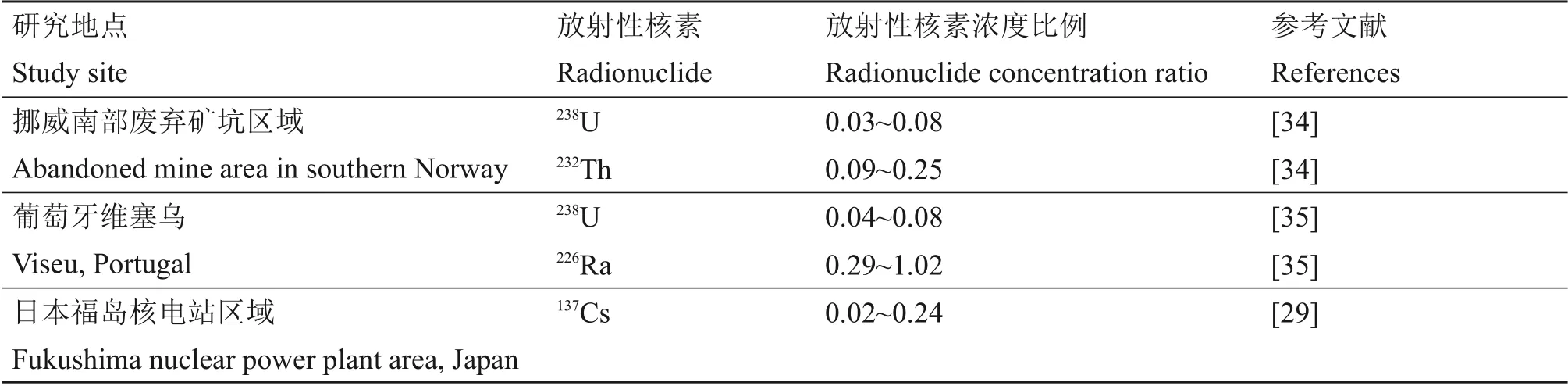

目前国外已开展蚯蚓对土壤中部分放射性核素的积累能力研究,并以放射性核素浓度比例CR(CR=蚯蚓活度浓度/土壤活度浓度)为指标评价蚯蚓对土壤中放射性核素的积累能力,研究结果见表2。影响蚯蚓生物积累潜力的因素有蚯蚓的品种和放射性核素的种类等。基于不同地域、不同污染核素、不同污染水平,以及当地生态系统中适应能力强的蚯蚓品种差异性等特点,国内也应开展相关研究,研究重点为不同品种蚯蚓对放射性核素的积累及其解毒机制,以评价不同品种蚯蚓在放射性污染土壤中进行迁移的潜力和风险评估的作用。

表2 蚯蚓对放射性土壤中核素的积累情况Table 2 Accumulation of radionuclides in radioactive soil by earthworm

2.2 蚯蚓对土壤中放射性核素的迁移作用

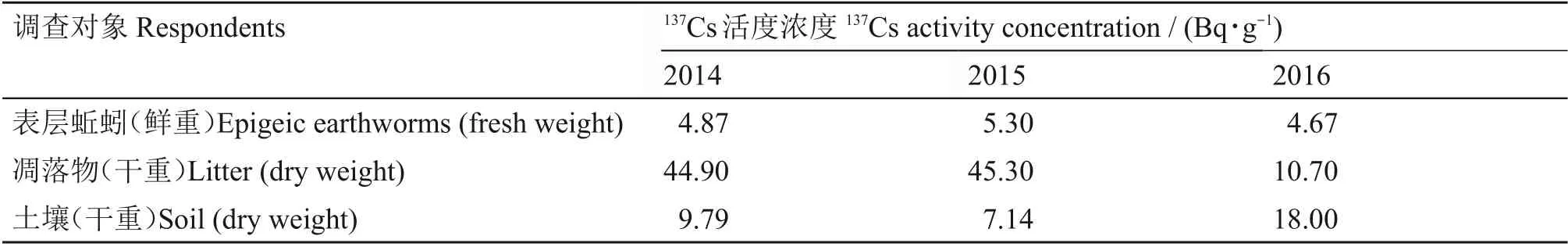

在微生物的协同作用下,蚯蚓可有效分解、转化有机物质;由于铀、钍、镭等放射性核素易被有机质吸附,也使其易被蚯蚓吸收转化。Brown等[36]通过室内试验,研究了蚯蚓对土壤和植物凋落物中铯的吸收与迁移作用,蚯蚓摄入的放射性物质有5%~25%被蚯蚓保留或吸收,其中用土壤饲养的蚯蚓由于肠道清除(损失半衰期约0.2~0.6 d)和吸收铯的缓慢流失(损失半衰期约15~26 d)而导致体内铯在初期快速流失;而以苹果碎叶为食的蚯蚓体内铯吸收损失半衰期为18~54 d,最后试验结果表明,蚯蚓从苹果叶片中吸收铯的量比从土壤中吸收的量要高,大约为肠道消化前测得活度的55%~100%。此外,在日本福岛核事故初期,Tanaka 等[30]调查了2014-2016 年间福岛山区森林中137Cs在表层蚯蚓、凋落物和土壤中的活度浓度,调查结果如表3 所示。根据结果分析,蚯蚓可能是137Cs通过食物网进行长期迁移的主要途径。

表3 日本福岛山区森林中137Cs在表层蚯蚓、凋落物和土壤中的活度浓度Table 3 Activity concentration of 137Cs in surface earthworm,litter and soil of forest in Fukushima mountain area,Japan

3 蚯蚓在放射性土壤修复中的应用

3.1 蚯蚓对土壤养分循环和植物生长的影响

蚯蚓通过分解有机废物来提高土壤养分的生物利用度已得到相关研究证明[37]。蚯蚓属于陆地生态系统中大型土壤动物的代表,它们通过取食、掘穴等相关活动,来改变土壤的理化和生物学性质,影响土壤养分的循环转化,促进植物对养分的吸收和转移,在土壤生态系统中起到肥力改良的作用,是名副其实的“土壤生态系统工程师”[38-39]。

蚓粪中富含微生物,能产生植物所需的生长素、细胞分裂素、腐殖质等生长激素,因此蚓粪有利于植物生长[40-41]。俞协治[42]通过在人为添加铜离子、镉离子的红壤和高砂土中种植黑麦草,并接种蚯蚓进行研究,发现接种蚯蚓组黑麦草的生物量比对照组增加33%~96%,同时也增加了黑麦草对铜和镉的吸收量。蚯蚓对重金属污染土壤中生长植物的促进作用已被众多类似研究得到证实[43-46],但蚯蚓对放射性污染土壤中生长植物影响的研究较少。很多放射性核素具有重金属的化学性质,植物吸收和积累放射性核素的基本机理与修复重金属污染的基本相似,因此可推测蚯蚓对放射性污染土壤中生长植物也具正面影响,但为严谨起见,仍需作进一步实验验证。

3.2 蚯蚓对植物吸收土壤中放射性核素的影响

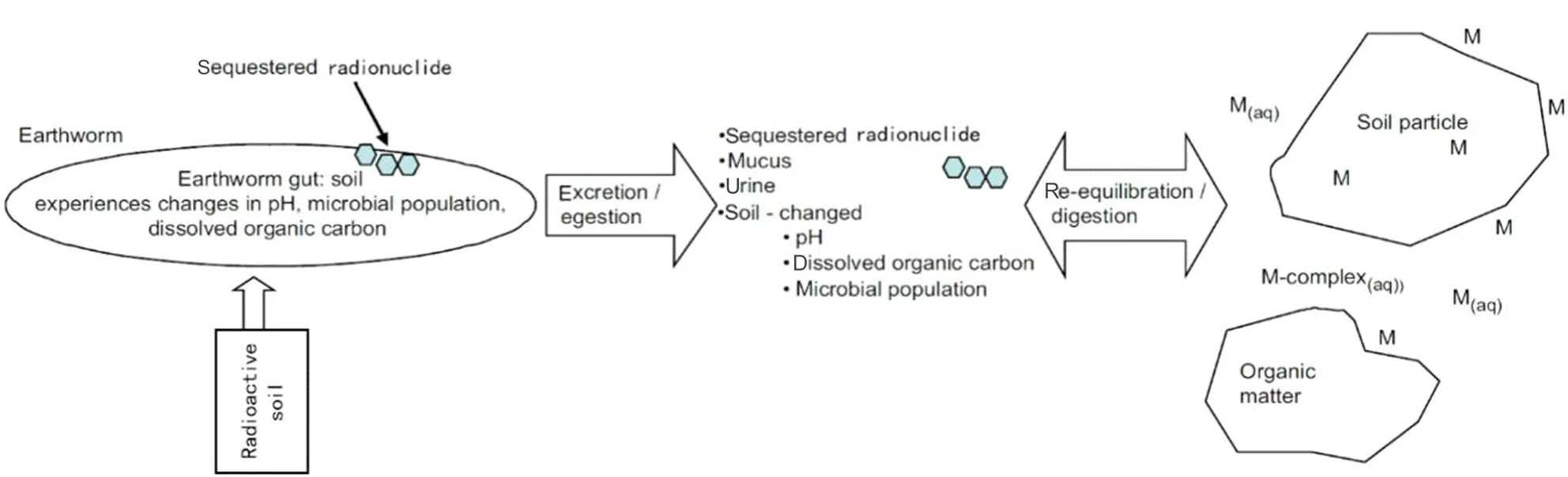

蚯蚓摄入含有放射性核素的土壤后,在肠道中进行消化,消化后土壤的酸碱度、可溶性有机碳含量和微生物群落结构均会发生变化,从而改变土壤的化学性质[47];土壤中微生物结构的变化还会影响吸附放射性核素的有机物。蚓粪中含有的大量细菌、放线菌和真菌等微生物使复杂物质矿化为植物易于吸收的有效物质,还合成一系列有生物活性的物质。因此,蚯蚓排泄物对环境土壤起的平衡或者消化作用使土壤中放射性核素的生物有效性得到提高,从而促进植物对放射性核素的吸收[48],详见图2。

图2 蚯蚓对土壤中放射性核素生物有效性的影响的概念模型[49]Fig.2 Conceptual model of impacts of earthworms on soil radionuclide bioavailability[49]

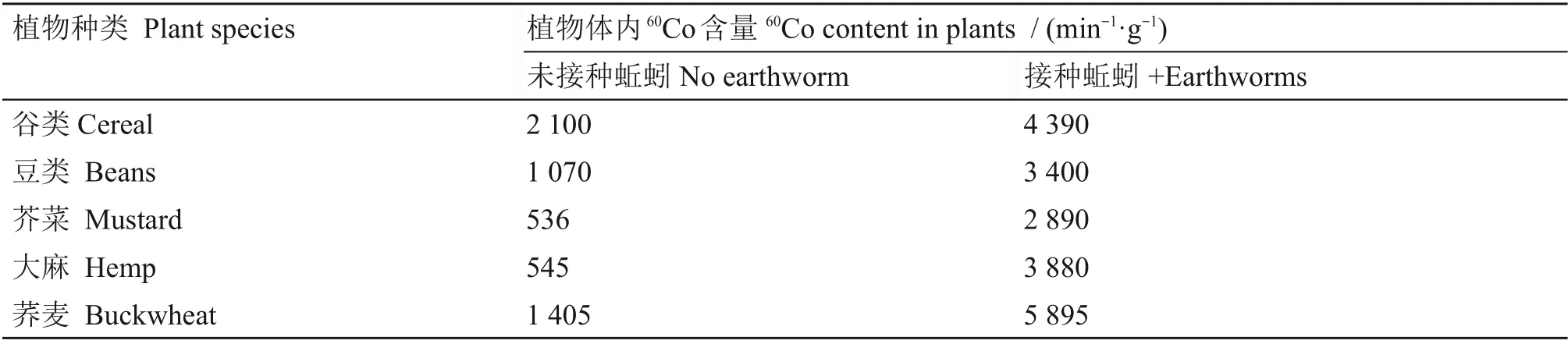

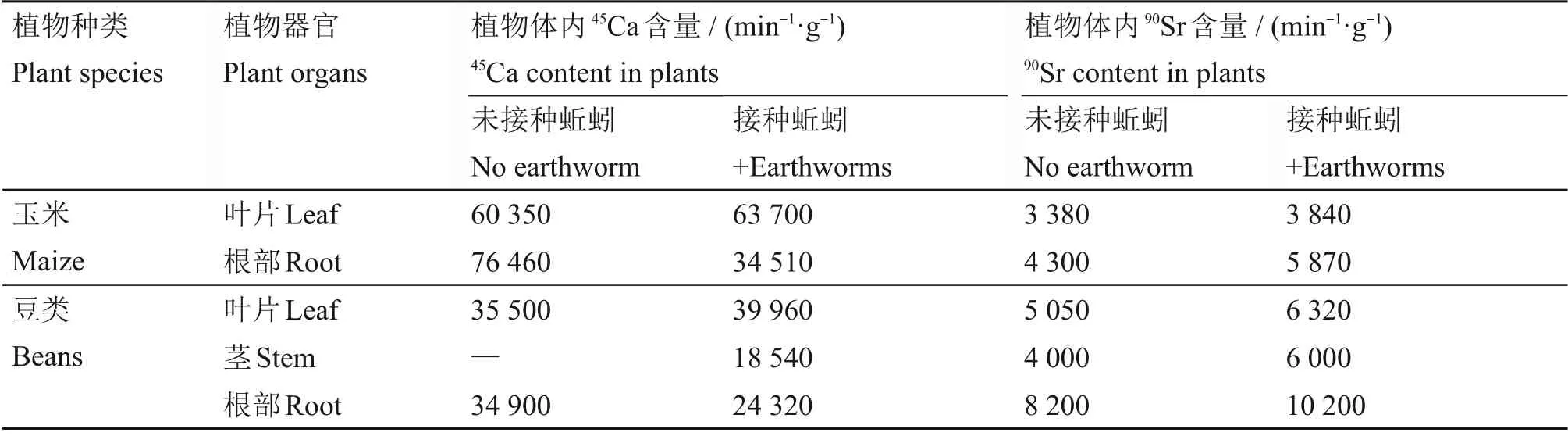

为验证蚯蚓对植物吸收放射性核素的影响,Peredelskii 等[7-8]进行了相关实验。1957 年他们配制含有60Co的土壤,并种植谷类、豆类、芥末、大麻、荠麦等植物,分析了有无蚯蚓时,植物体内60Co 的含量,实验结果如表4 所示。接种蚯蚓时,植物更容易积累60Co。1960年,他们研究了蚯蚓对植物从土壤中吸收放射性核素45Ca 和90Sr 的情况,实验结果如表5 所示。蚯蚓增加了玉米叶片中45Ca 和90Sr 的积累,但根部的积累受到了抑制;增加了豆类植物根部和叶片中90Sr的积累以及叶片中45Ca的积累。受当时实验条件限制,获得数据较 少且未进行统计学分析,有必要完善这类研究。

表4 含60Co土壤中植物体内核素的积累情况Table 4 Accumulation of nuclides in plants in soil containing 60Co

表5 含45Ca、90Sr土壤中植物体内核素的积累情况Table 5 Accumulation of nuclides in plants in soil containing 45C and 90Sr

3.3 影响蚯蚓修复放射性土壤的因素

环境因素:蚯蚓的主要食物是土壤中的腐殖质,土壤上层常有大量凋落物,有机质丰富,同时又有多种细菌分解这些植物体,因此蚯蚓主要以穴居方式生活在土壤上层15~20 cm 处;蚯蚓触觉发达,易受光线影响,并且土壤中通风情况也会明显影响其生长水平。蚯蚓的活动最适温度为20~27 ℃,0~5 ℃进入休眠状态,0 ℃以下容易冻死,32 ℃以上停止生长,40 ℃以上死亡。适宜蚯蚓生长繁殖的相对湿度为60%~80%,酸碱度为6~8[50]。因此土壤环境中温度、湿度、酸碱度、有机质含量、氧气含量、光照等因素均影响蚯蚓在植物修复中的作用。

生物因素:蚯蚓的活动能够对微生物种群结构和数量产生影响,微生物的存在还能够促使矿物营养的释放,促进植物和蚯蚓的生长繁殖,抑制病原菌活性,改善土壤肥力。成杰民等[51]分析蚯蚓和菌根的协同作用发现,蚯蚓对黑麦草根部Cd 的积累起到了促进作用,菌根还可加速这种金属的转移,二者对黑麦草吸收Cd 的水平均有促进作用;接种蚯蚓后菌根的浸染率明显提高,促进了Cd的迁移,二者还具有促进Cd向植物地上部转移的协同作用。此外,蚯蚓体内还有多种酶,如几丁质酶、蛋白酶和糖酶等,这些天然酶在有机物废物分解方面有着很好的促进作用。

3.4 蚯蚓修复放射性土壤后处理

蚯蚓寿命较短,受污染土壤中的放射性物质对蚯蚓产生一定影响,使其生存能力下降;富集放射性核素的蚯蚓死亡后,尸体仍留存在土壤中,尸体腐烂后会把体内的放射性核素释放到土壤中,然后再通过其他蚯蚓的吞噬摄入,经肠道消化排出,富集至植物体内,从而减少土壤中的放射性含量。

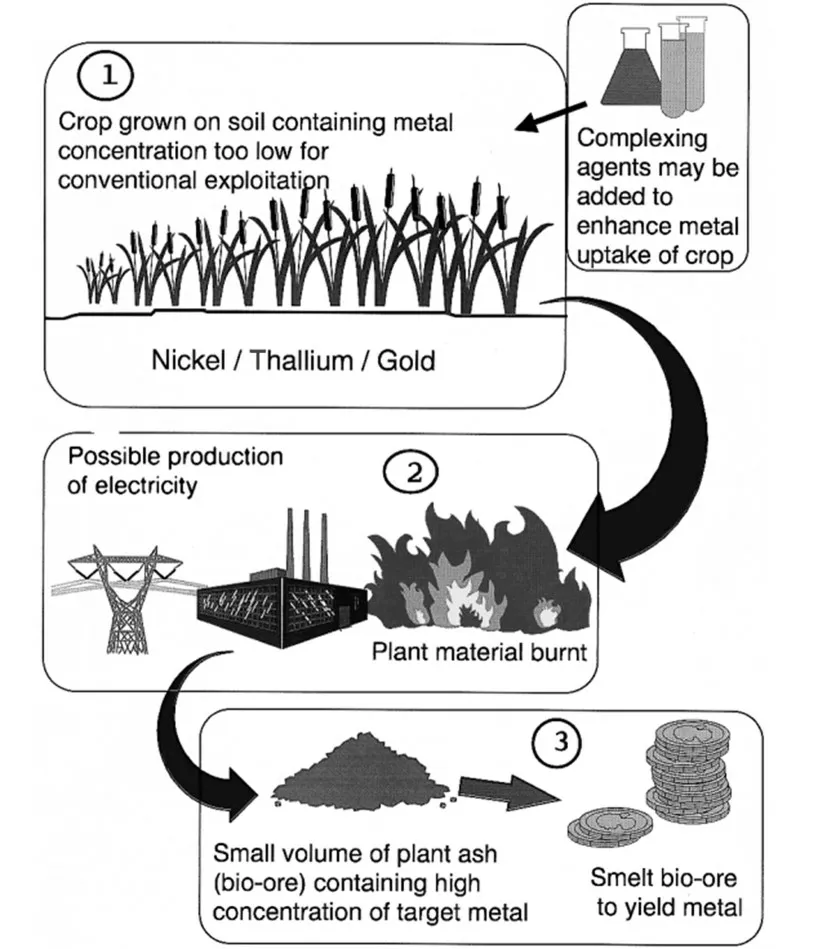

植物富集放射性核素后,通过落叶、器官腐败以及由于死亡未及时回收处理等原因使放射性核素重新进入土壤,因此必须在植物落叶腐败前进行收割处理。目前常用的方法是焚烧、萃取等。Anderson等[52]提出植物采矿模型(图3):超积累植物—收割—焚烧—冶炼,进而对生物矿中的镍、金、镉等重金属进行回收,同时焚烧时产生的热能还可以利用。植物采矿模型仍需进一步验证其可行性。

图3 植物采矿的概念模型[52]Fig.3 Conceptual model of the phytomining operation[52]

3.5 蚯蚓修复放射性土壤的应用前景

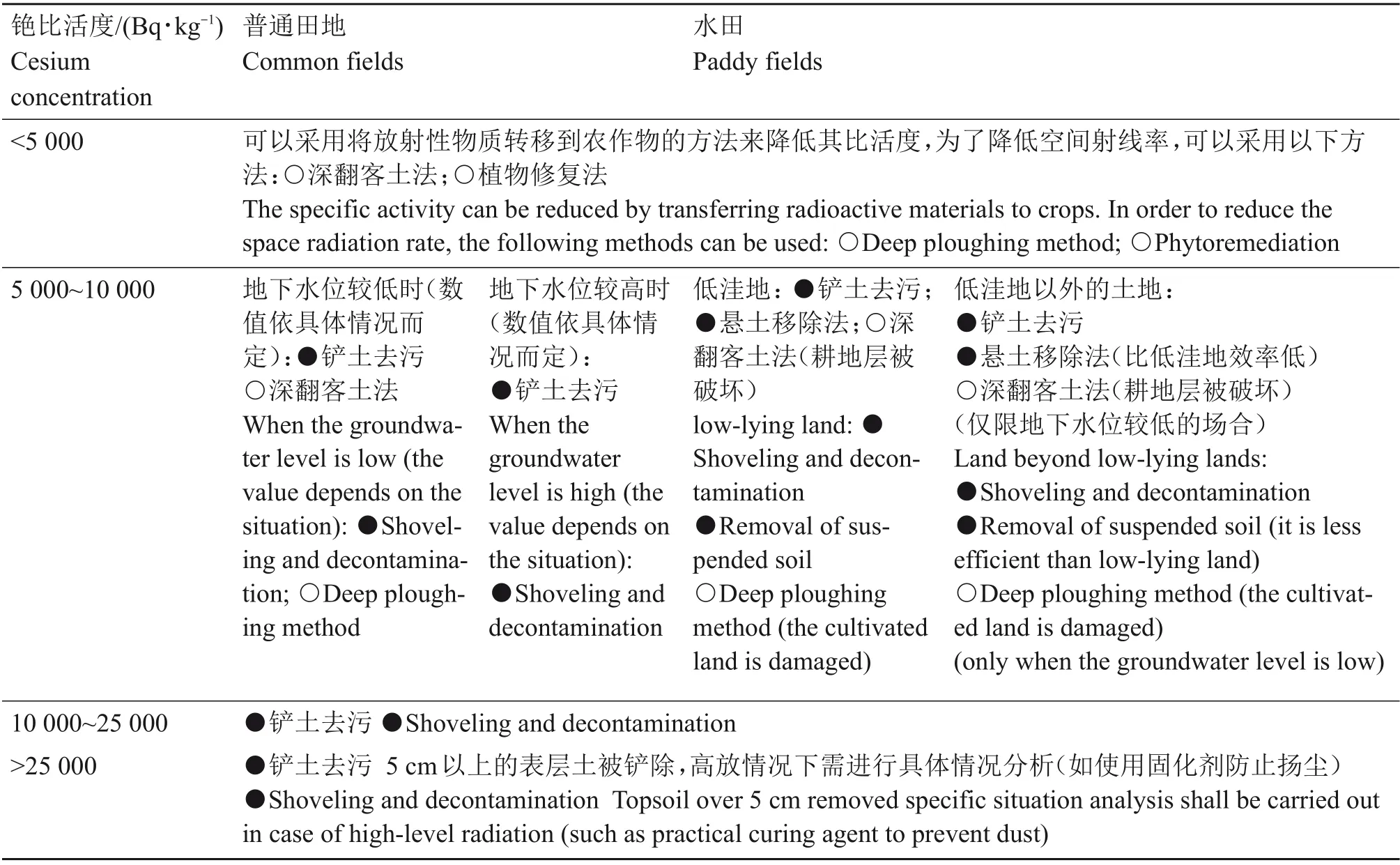

日本福岛核电站发生泄漏后,为解决放射性污染土壤的修复问题,日本政府在初期采用了铲土去污、深翻客土、悬土移除、植物修复等方法,如表6所示。虽然物理方法在事故初期应急情况下取得了明显成效,但除染措施后续产生的污染土壤的处理与处置仍是一个棘手的问题。截至2019年2月,福岛县内通过除染措施产生的污染土壤达到1.4×107m3以上。另外采用的植物修复方法结果也不理想。张琼等[53]分析可能是事故发生初期土壤中的铯尚处于表层,不能被刚种植的向日葵根茎良好地吸收转移。

蚯蚓在放射性土壤修复中的应用(图4),一定程度上可以解决以上问题。对于除染措施产生的污染土壤多为被去除的2~4 cm 表土,可以在合适的处理地点进行囤积,在污染土壤上种植向日葵等超级积累植物,并接种一定量的蚯蚓,使土壤中的放射性物质富集到植物中,减少土壤中放射性物质的含量。这样不仅可以减少污染土壤的储存时间与数量,还可降低污染土壤的处理难度,植物的后处理与污染土壤相比难度较小。但该理论仍处于设想阶段,建议开展相关研究,以支撑该理论的实际应用,为我国核事故应急及核污染治理能力储备技术力量。

表6 日本福岛土壤放射性核素铯污染修复方法[54]Table 6 Remediation methods of soil contaminated by radioactive cesium of Fukushima,Japan[54]

图4 蚯蚓在放射性土壤修复中的作用示意图Fig.4 Role of earthworm in the remediation of radioactive soil

4 总结与展望

利用单独一种生物修复放射性土壤效果往往不十分理想,而超积累植物与蚯蚓两种生物的联合作用则表现出良好的应用前景:(1)蚯蚓具有生物过滤器的作用,能在组织中积累转化有机物质和放射性核素;(2)蚯蚓作为监测土壤污染的生态指标,能评估辐射对环境的影响;(3)蚯蚓可以通过分解有机废物提高土壤养分的生物利用度,促进植物对养分的吸收和转移,蚓粪中还富含微生物,能产生植物所需生长激素,对植物生长和发育起着重要作用;(4)蚯蚓摄入含放射性核素的土壤后,产生的排泄物会使土壤中放射性核素生物有效性得到提高,促进植物对放射性核素的吸收;(5)蚯蚓的活动能够对微生物种群结构和数量产生影响,蚯蚓和微生物的联合作用还可加速有机质的分解以及矿物营养的释放;(6)蚯蚓可应用于核事故现场、放射性尾矿和伴生矿场地土壤的植物修复中。

但超积累植物与蚯蚓两种生物的联合作用要发挥其最大作用,仍需进一步的研究数据支持:(1)放射性核素生物有效性是植物修复放射性土壤的关键因素,但蚯蚓对放射性核素生物有效性的影响及其机制研究较少,针对不同品种蚯蚓对放射性核素的积累和解毒机制加以研究,以评价不同品种蚯蚓在放射性污染土壤中迁移的潜力和风险评估的作用;(2)不同种类超积累植物和不同品种蚯蚓对环境因素需求不同,对放射性核素的耐受性不同,需根据不同的环境因素和放射性核素进行针对性筛选研究,并根据不同地区生态环境条件寻找培育具有针对性的超级积累植物和蚯蚓品种,收集相关土壤和微生物资料,建立超积累植物和蚯蚓的生物资源库及数据库;(3)利用现有的分子生物学与基因工程技术,来改善提高超积累植物的生物性状,培育活化放射性核素能力强的蚯蚓新品种;(4)对蚯蚓在放射性土壤修复中后处理技术进行研究,发展出可对放射性核素回收、处理简单、无二次污染、具有可操作性的后处理技术工艺;(5)在实验室内开展以上研究,取得一定成果后,再对野外实地投入试验,并且可以根据不同污染情况条件与物理、化学等其他方法进行联合技术应用研究;(6)进一步探究在放射性土壤中蚯蚓-菌根的协同作用,促进植物对放射性核素的吸收与迁移;(7)目前蚯蚓在重金属土壤修复中的应用研究已得到广泛关注,在此基础上进一步探究蚯蚓、土壤和植物根系的交互作用对超积累植物和土壤中放射性核素生物有效性的影响。