B型超声在重型颅脑创伤患者开颅手术中的应用

李彦斌 王尚武 曲鑫 孙起军 张永强 霍铁军 严威 柴宏伟 毛明利 吴月奎

颅脑创伤(TBI)是危及人类健康尤其是青壮年健康的首要因素[1],而重型颅脑创伤(sTBI)约占其中的10%,病残率和病死率极高,外科手术为其主要治疗方法[2]。不同损伤机制导致的颅脑创伤,由于病因及病理过程复杂,在手术过程中如何快速、准确判断病情严重程度,对患者预后具有重要影响。术中神经导航、CT或MRI均为近年大力推荐的影像学设备与仪器,可定位并指导手术过程;然而,这些监测设备操作步骤繁复、价格昂贵,难以在临床尤其是基层医院推广应用。B型超声(B超)具有操作简便、价格低廉、临床普及率高等优点,随着图像与诊断技术的进步,已经在肿瘤外科和血管外科手术中发挥较好的定位作用。首都医科大学密云教学医院尝试在重型颅脑创伤患者的开颅血肿清除术中以B超实时引导手术,以期改善患者预后。

对象与方法

一、观察对象

1.纳入标准(1)各种原因导致的重型颅脑创伤,且创伤后血肿或损伤灶位于幕上。(2)颅内血肿量或占位体积>30 ml,中线移位>5 mm。(3)接受开颅血肿清除术。(4)创伤至手术时间<24 h。(5)入院时Glasgow昏迷量表(GCS)评分6~8分且创伤后昏迷时间>6 h,或GCS评分9~15分但创伤后24 h内意识程度恶化,再次昏迷时间>6 h。(6)可有脑疝形成但处于早期阶段。

2.排除标准(1)合并其他致死性损伤。(2)合并呼吸、循环衰竭或严重肝脏、肾脏疾病。(3)存在凝血功能障碍。(4)中晚期脑疝。

3.一般资料选择2017年3月至2019年6月在我院神经外科施行开颅幕上血肿清除术的重型颅脑创伤患者共计64例,男性51例,女性13例;年龄19~83岁,平均(54.16±13.15)岁。致伤原因分别为 车 祸 伤[33例(51.56%)]、坠 落 伤[17例(26.56%)],以及其他如跌倒伤、砸伤或打击伤等[14例(21.88%)];创伤至入院时间1~4 h,平均(2.23±0.77)h;入 院时GCS评 分6~15分,平 均(8.45±2.67)分,其中6~8分者41例(64.06%)、9~15分23例(35.94%);术 前 双 侧 瞳 孔 散 大15例(23.44%)、单侧瞳孔散大17例(26.56%)、瞳孔正常32例(50%)。CT显 示 单 纯 硬 膜 外 血 肿9例(14.06%),脑挫裂伤合并颅内血肿55例(85.94%);血肿量15~60 ml,平均(41.28±11.44)ml;中线移位2~19 mm,平均(7.81±4.02)mm。采用随机数字表法,将患者随机分为术中实时B超引导手术组(超声组,32例)和术中未行实时B超引导手术组(对照组,32例),两组患者临床资料比较差异无统计学意义(均P>0.05,表1),具有可比性。

二、治疗方法

1.开颅血肿清除术(1)手术方法:患者仰卧位,行枕部手术者选择侧卧位,头偏向健侧,气管插管全身麻醉。单纯硬膜外血肿患者,根据术前CT定位,标记手术切口,骨瓣开颅,骨瓣大小以充分显露血肿为宜,常规探查硬膜下;脑挫裂伤合并硬膜下血肿患者,统一行标准大骨瓣开颅,骨瓣大小约为15 cm×12 cm,尽量彻底清除硬膜下血肿、挫伤坏死脑组织和脑实质血肿,双极电凝确切止血。对于术前已有脑疝形成或颅内高压的患者,不还纳骨瓣,放射状剪开硬脑膜,取自体头皮筋膜或人工硬脑膜修补,严密缝合皮下和皮肤。所有患者均常规于血肿腔留置引流管,术后1~3 d拔管。(2)术中实时B超引导:超声组患者术中采用深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的Mindray彩色超声诊断仪,进行实时监测,超声探头涂耦合剂后加套内镜无菌保护套,确保探头与无菌保护膜严密接触。骨瓣开颅后,超声探头置于脑表面,持续滴注生理盐水,确保超声探头与脑组织的良好耦合,在术野内由颅底侧自下而上依次扫描,每一层面多方向探查,观察原发血肿范围、有无新发血肿、对侧血肿有无增大等。对于手术侧血肿直径>2 cm者,积极行血肿清除;若手术对侧血肿与术前CT相比,B超提示血肿进展或有新发血肿形成且血肿量>30 ml,则应同期行对侧血肿清除,而B超显示对侧血肿量≤30 ml的患者可暂不予处理。术后持续行床旁B超动态监测或头部CT检查,充分了解血肿情况,判断是否需二次行对侧血肿清除术。

2.围手术期管理(1)常规治疗:患者术后常规转入神经重症监护病房,密切监测生命体征和颅内压,维持呼吸道通畅,必要时行气管插管或气管切开呼吸机辅助通气。(2)药物治疗:根据患者病情,分别予神经保护或脱水药物治疗。静脉滴注单唾液酸四己糖神经节苷脂100 mg/d,连续治疗2~3周后改为维持剂量20~40 mg/d,疗程为6周;胞磷胆碱0.25~0.50 g/d,每5~10天为一个疗程;自由基清除剂依达拉奉30 mg/次、2次/d,14 d为一疗程。术后颅内压仍居高不下的患者,常规应用20%甘露醇125 ml/6~8 h或250 ml/6~8 h快速静脉滴注,连续治疗1周后逐渐减量至125 ml/8~12 h,直至停药;对于严重渗透压性脑水肿患者,以人血白蛋白10~20 g/次、1~2次/d静脉滴注,连续治疗3~5 d。(3)其他治疗:积极预防下肢静脉血栓形成,尤其对于存在肢体功能障碍的患者,应尽早施行患肢被动活动或气压按摩,下肢血管超声可及时发现血栓。患者病情稳定、生命体征平稳、呼吸道梗阻危险解除后,即可转入神经外科普通病房。

表1超声组与对照组患者一般资料的比较Table 1.Comparison of general data between ultrasound group and control group

3.疗效及预后评价(1)手术疗效:记录手术时间、术中和术后新发血肿数量、血肿清除率>90%比例、术中去骨瓣概率、二次手术概率和术后3 d GCS评分。(2)预后:出院时采用Glasgow预后分级(GOS)进行预后评价,5级,恢复良好,尽管有轻度缺陷但可正常工作与生活;4级,轻残,残疾但可独立生活,可在保护下进行日常工作;3级,重残,清醒但日常生活需他人照料;2级,植物状态生存,仅有最低生理反应,如随着睡眠-觉醒周期可睁眼;1级,死亡。5级和4级均为预后良好,计算预后良好率[预后良好率(%)=预后良好例数/总例数×100%]。

三、统计分析方法

采用SPSS 19.0统计软件进行数据处理与分析。计数资料以相对数构成比(%)或率(%)表示,采用χ2检验;呈正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,行两独立样本的t检验。以P≤0.05为差异具有统计学意义。

结 果

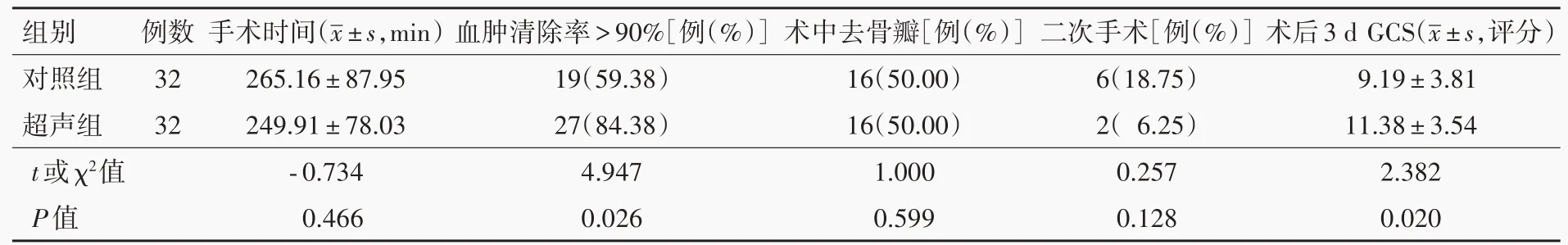

超声组32例患者均于B超引导下顺利完成手术,术中B超共检出新发血肿19个,术后复查CT再次检出新发血肿6个,术中B超实时监测新发血肿检出率为76%(19/25)。超声组患者血肿清除率>90%比例(P=0.026)和术 后3 d GCS评 分(P=0.020)均高于对照组,而手术时间、术中去骨瓣概率和二次手术概率组间差异无统计学意义(均P>0.05,表2),表明术中实时B超引导并未使手术时间延长,但手术疗效提高。

出院时超声组患者恢复良好7例、轻残11例、重残6例、植物状态生存4例、死亡4例,预后良好率为56.25%(18/32);常规组恢复良好5例、轻残5例、重残11例、植物状态生存6例、死亡5例,预后良好率为31.25%(10/32)。超声组患者预后良好率优于对照组,且差异具有统计学意义(χ2=0.077,P=0.038)。

讨 论

重型颅脑创伤患者病情进展迅速,对于内科保守治疗失败或有明确占位效应的患者需行开颅血肿清除术和(或)去骨瓣减压术,以降低病死率、改善预后[3]。目前,关于颅脑创伤开颅手术中颅内压增高或脑膨出的原因主要与以下原因有关:迟发性颅内血肿、急性弥漫性脑肿胀、术前休克和术中低血压致脑组织缺血缺氧、大面积脑梗死、长时间脑疝致静脉回流障碍等,其中以迟发性颅内血肿和急性弥漫性脑肿胀者较为常见,迟发性颅内血肿发生率>49%,及时处理可以有效避免继发性脑损伤持续加重,从而改善患者预后[4];急性弥漫性脑肿胀发生率约为45%,手术效果欠佳,目前尚无有效治疗措施[5]。

表2超声组与对照组患者手术疗效的比较Table 2.Comparison of curative effect between ultrasound group and control group

对于病情进展迅速的重型颅脑创伤患者,大多数在入院前即已脑疝形成,为了争取救治时间,常于术前采取20%甘露醇以脱水降低颅内压,如此一来,可使高颅压对颅内出血的限制作用减弱,加之随后进行的开颅手术,当骨瓣成形和硬脑膜剪开后这种颅内高压的限制性止血作用基本消失殆尽,使脑挫裂伤所致出血灶以及对侧硬膜外和硬膜下血肿再次出血,导致血肿扩大[6-8]。笔者认为,弥漫性脑肿胀导致的颅内高压多呈持续性,术中剪开硬脑膜后可即刻发生脑膨出,对于有明确血肿,以及脑挫裂伤致颅内高压,血肿清除后颅内压先下降,之后又逐渐增高的患者,应警惕再出血的可能。如果单凭术者经验进行出血部位探查,有可能遗漏出血点或血肿定位失精准,甚至可能在犹豫中错失救治时机或被迫匆忙关颅结束手术,致使患者预后不良甚至死亡[9],因此于术中施行实时影像学监测对判断病情演变至关重要。

B超在中枢神经系统疾病中的应用始于20世纪80年代,主要用于术中肿瘤和责任血管定位,由于该项技术无创、无辐射,故相关研究较多[10-12]。尤其是对于基层医院,在无复合手术室,无术中神经导航、CT或MRI等辅助设施的情况下,B超以其携带便捷、操作简便、无创性和可重复性等优点,为颅脑创伤手术中实现微侵袭理念、快速发现出血灶并解决问题提供了可能。

本研究结果显示,超声组患者均于B超引导下顺利完成手术,术中B超检出新发血肿19个,术后复查CT再次检出新发血肿6个,术中B超实时监测新发血肿检出率为76%(19/25);且超声组患者血肿清除率>90%比例、术后3天GCS评分和出院时预后良好率等项指标均高于对照组,而手术时间、术中行去骨瓣概率和二次手术概率组间差异无统计学意义。根据既往研究,术中B超实时监测可以指导手术并寻找脑膨出的原因[13],我们的临床经验亦提示,术中B超可及时发现超过70%的新发血肿并予快速清除,避免或减少盲目探查引起的脑组织损伤,节省救治时间,B超实时监测可在不延长手术时间的情况下,提高血肿清除率。虽然,B超对脑深部损伤灶的细致判断并不占优势,但是对于有明确占位效应、直径>2 cm的出血灶,其与头部CT的检查效果基本相同,可及时指导术者改变手术策略[6]。对于血肿体积>30 ml且占位效应明显、需施行手术治疗的患者,可根据术中B超实时监测以指导对侧血肿的清除手术;而对尚无明确手术指征的损伤灶,还可以通过床旁动态B超监测,随时了解病情进展情况,必要时尽早复查头部CT[14]。美国脑外伤基金会(BTF)公布的第四版《重型颅脑创伤救治指南》[15]指出,颅内压持续>22 mm Hg的患者预后不良,因此快速、有效降低颅内压是治疗此类患者的重要原则[16-18]。术中B超实时定位更具针对性,可以减少不必要的手术操作,既可减轻手术操作相关性脑损伤,又可彻底清除脑血肿,避免血肿占位效应和液化吸收过程中对脑组织的继发性损伤,本研究中超声组患者血肿清除率>90%比例高于对照组,可能是其术后3天GCS评分和出院时预后良好率较高的原因之一。

对本研究所纳入去骨瓣减压术患者的临床资料分析可以发现,所有患者术前均已有脑疝形成,这可能是导致超声组与对照组术中去骨瓣概率无明显差异的原因;超声组二次手术比例虽少于对照组,但差异未达到统计学意义的原因可能与样本量较小有关。患者预后是医患双方共同关注的问题,术中B超实时监测可使手术过程简明、流畅,及时清除血肿、快速发现脑膨出的原因并予以相应处理,从而避免继发性脑损伤持续加重、改善预后。然而,当继发性脑损伤不可逆时,即使经手术清除血肿,患者仍可能预后不良[12,19]。我们的体会是,术中及时处理迟发性单纯硬膜外血肿可使骨瓣还纳,既改善患者预后又可减轻家庭医疗负担。

综上所述,重型颅脑创伤患者术中实时B超引导手术可以有效改善患者预后。本研究为一项单中心、小样本临床试验,其研究结论尚待多中心、大样本、高质量临床研究进一步验证。

利益冲突无