济宁市任城区条带开采沉陷区治理实践与思考*

陈 杰

(1.中煤科工生态环境科技有限公司,北京 100010;2.中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司,北京 100010;3.煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心,北京 100010)

1 项目概况

1.1 项目区概况

任城区是济宁市主城区,全市经济、文化、金融、教育中心,行政区面积651 km2,常住人口102.2万。任城区是重要的煤炭基地,煤炭资源丰富,截至2018年底探明煤炭资源储量22.12亿t,1998年以来共建成投产8对矿井,井田面积409.39 km2,占辖区面积的63%。目前,全区煤炭生产企业总设计生产能力885万t/a,核定生产能力1 382万t/a。截至2018年已累计开采原煤2亿多吨,近5年共开采原煤5 156万t,实现销售收入256.9亿元,实现利润65.22亿元、利税116.74亿元,解决劳动就业1.6万余人。

作为山东省和济宁市的产煤大区,任城区曾为国家和地方经济建设做出了重要贡献。同时,由于煤炭开采引发的土地塌陷等问题日益突出,严重制约了任城区可持续发展。目前,任城区采煤塌陷地累计47.6 km2,其中积水面积13.33 km2,塌陷深度一般3~5 m,此外,还形成城市近郊条带开采沉陷区(煤炭采出后地表下沉量小、稳沉时间长)约23.33 km2。

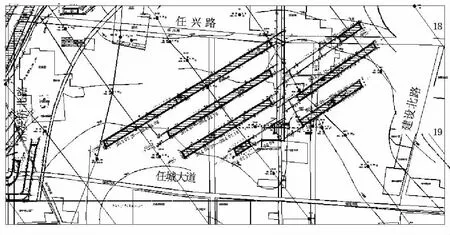

任城项目位于济宁市北郊,行政区划属山东省济宁市任城区管辖。东距济宁市任城区政府1 km,地理位置优越,京沪铁路在项目区东侧通过,兖(州)新(乡)铁路通过济宁,东与京沪线相连,西与京广线接轨。项目区紧邻济宁市任城区政府、属于任城区的核心发展区,项目地块范围为:南至任城大道、北至任兴路,东至建设北路、西至济安桥路,如图1所示,项目总面积3.33 km2。

图1 项目区位示意图

1.2 煤层开采情况

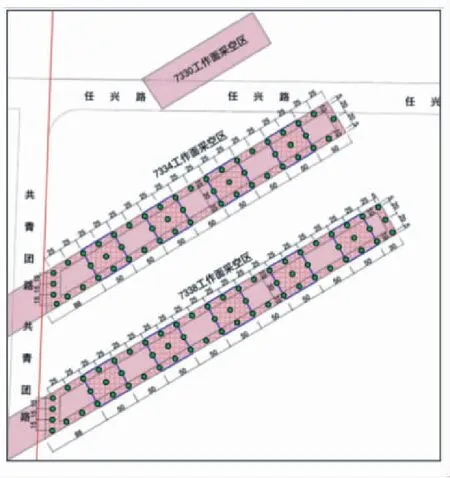

任城项目是岱庄煤矿7300条带开采形成的采煤沉陷区,开采的工作面为7330、7334和7338三个条带开采工作面,煤炭开采厚度为2.6 m左右,工作面开采宽度50 m左右、煤柱宽度100 m左右,开采煤层为3上煤,开采时间为2013~2014年,如图2所示。由于项目区条带式非充分采空区上覆岩层未充分垮落,决定了采空区沉陷具有突发性、不可预测性、长期性、隐蔽性及复杂性等显著特点,后期会对地表建筑物等使用构成极大安全隐患。解决条带开采沉陷区地质灾害系列问题是破解城市发展困局的关键。任城区联合中国煤炭科工集团,采用“技术研究+资本投入”运作方式,融合“平台+运营+技术”三要素,开创采煤沉陷区综合治理与土地开发一体化的“任城模式”。

图2 项目区煤层开采情况

2 治理思路

任城区城市条带沉陷区治理工作存在三个难点,一是治理资金支付压力大。沉陷区综合治理是一项系统工程,生态修复、移民安置、棚户区改造等工作,需要大量的资金投入,煤炭企业缴纳的环境恢复治理基金和土地复垦费用不足,地方政府财政能力难以支持采煤沉陷区综合治理的费用,治理资金的匮乏造成沉陷区综合治理进度整体缓慢,治理效果不明显。二是治理技术要求高。因为该项目所处区域是城市规划区,处于城市发展的重要地块,稀缺性显而易见,按照科学、集约、节约用地的原则,将该地块治理为可以建设高层建筑的建设用地最为适宜,这就需要治理技术和治理效果完全满足地面安全建设的需求。三是社会资本参与积极性不高。国家和山东省虽出台规定,鼓励因地制宜、综合治理,但并未制定因此造成的土地利用结构和布局调整的支持性政策,据实治理随时可能面临违法违规用地风险,很难大规模展开,社会资本治理采煤塌陷地投资大、回报率低,因缺乏合理的投资合作模式,社会资本参与度不高。

2.1 沉陷区治理和棚户区改造相结合

依据任城区城乡发展规划和经济、社会发展需求,结合项目区棚户区改造的需求,因地制宜开展项目区采煤沉陷区综合治理,按照“地下-地上”一体化治理的原则,将沉陷区用作建设用地,解决沉陷区治理、棚户区改造对建设用地的需求,同时提升项目区土地利用的经济、社会和生态效益,拓展城市发展空间。

2.2 采用先进高效的治理技术

该项目按照“勘察-评估-设计-治理-监测”的科学步骤开展工作,采用控制充填技术、定向钻进、建筑固料再生利用、深部定向光纤等创新技术,确保了“地下-地上”一体化安全保障体系(技术一体化、责任一体化,建设一体化)的建立,实现了以先进技术保障建设安全的目标。

2.3 建立科学的投资合作模式

该项目以任城区政府和社会资本合作的模式,成立“SPV”合资公司,实施“技术、工程与资本融合,一体化整体治理与综合开发利用”的综合治理模式,并建立和试行可持续发展的沉陷区治理专项基金,建立政府与投资方共赢的投资合作模式,提升沉陷区土地潜在价值,促成土地资源再生,同时极大地改善人居生态环境,打造了中国首个条带开采沉陷区高层建筑群土地再利用项目。

首先,教师“支架”促进教师的课堂组织,在课堂进行过程中不断促进学习者参与课堂。研究者发现教师“支架”能帮助学习者积极参与课堂互动的意义协商(梁国杰2011),也能调节学习者情绪从而帮助他们摆脱焦虑和体验成功(杨翠蓉、韦洪涛2015)。

3 治理方案

3.1 采空区详细勘察

为保证项目区高密度建筑群综合开发项目的顺利实施,查明采空区分布及其对工程建设的影响,中国煤炭科工集团组织地质、钻探、物探等多专业力量对项目区开展了采空区详细勘察工作,完成勘察钻孔14个,钻探总进尺7 821.83 m;完成高密度三维地震勘探测线24条,总物理点1 329个,控制面积0.62 km2;孔内VSP地震物理勘探2孔,炮点1 280个;完成瞬变电磁法勘探物理点3 057个,有效控制勘探面积0.48 km2,为采空区治理工程设计提供地质依据。

3.2 勘察结论

(1)项目区存在岱庄煤矿条带开采3上煤形成的采空区,平均采厚2.6 m,埋深514~582 m,平均埋深538 m,顶板部分发生垮落,采动裂隙发育,覆岩破碎,采空区“三带”发育特征明显,采空区处于非充分采动、不充分垮落、全冲水状态。

(2)根据勘察结果,项目区作为城市高密度建筑群综合开发建设场地进行采空区治理是非常必要的。根据各采空区治理方法的适用条件,结合该项目区煤矿采空区的地表变形特征、工程地质条件、采矿情况等因素,建议对该采空区采用灌浆充填治理方案。

3.3 治理设计

在对采空区详细勘察的基础上,开展了项目区采空区治理工程设计工作,为工程施工提供依据,对7330工作面采空区采用定向钻孔灌浆充填,7334、7338工作面采空区采用保护煤柱与墩台设计相结合的局部充填治理方案。

(1)7330工作面采空区采用定向钻孔灌浆充填

7330 工作面采空区主要分布在任兴路及其以北区域,存在占用城市道路、城镇土地及房屋拆迁等问题,根据工程进度要求,结合现场实际情况,采用常规垂直钻孔无法满足施工工期要求。定向钻孔具有施工占地小,地表对环境破坏小,技术成熟、可靠的特点,设计 7330 工作面采空区采用定向钻孔采空区充填方案,如图3所示。

(2)7334、7338工作面煤柱保护与墩台注浆相结合局部充填方案

从施工工艺、技术可靠性、施工占地协调难度、社会影响及工程造价等方面对治理方案进行了综合对比,7334、7338工作面采空区治理利用煤柱自身强度,通过对条带开采后遗留煤柱进行注浆保护,防止煤柱受地下水、长期荷载作用,煤柱剥落、风化及塑性区向煤柱内部进一步发展,充分利用煤柱自身强度对上部地层起到承载作用;同时在采空区内设置 50 m×50 m 墩台,起到分担煤柱荷载,降低煤柱内应力作用,提高地层承载力,以降低采空区覆岩变形的作用。钻孔平面布置图如图4所示。

图3 定向钻DX01、DX02井眼轨迹三维模型立体图

图4 钻孔平面布置图

(3)采空区治理与城区民用建筑垃圾再生利用相结合

煤矿采空区充填治理工程需要大量价格低廉的工程填料,如砂、石、粉煤灰等,一般需要通过属地或外地购买获取。该项目场地原为棚户区,地面建筑物多为 1~2 层的砖混结构或砖结构,建筑物在拆除后产生大量建筑垃圾,由于垃圾量大且处置困难而堆积于地面。

经实验室与现场试验结果表明,项目场地堆存的民用建筑垃圾经适度破碎后可形成再生土木工程材料,粒度与成分比例可调,该再生材料物理力学性质稳定,是无化学活性的稳定惰性材料。可作为工程集料与其它工程材料混合制备多类用于采空区充填治理的充填材料,实现建筑垃圾再生材料替代部分需购买的工程材料,实现建筑垃圾环保再利用和环境保护双重效果,如图5所示。

图5 项目区建筑废料破碎机

3.4 治理成果

截止2020年1月31日,任城项目已经完成钻孔126个,注浆113 260 m3,经过对已经治理完成的2个采空区进行质量检测与评价工作,地面移动观测数据显示,倾斜:i≤±1 mm/m;竖曲率:k≤±0.1 mm/m2;水平变形ε≤±1.0mm/m;下沉值W≤100 mm,均小于国标GB 51044-2014及T 00/CAGHP 005的相关要求,表明治理效果良好;对钻探取芯结石体试样进行力学试验结果显示,结石体单轴抗压强度均>3 MPa,满足GB 51044-2014及T 00/CAGHP 005规定不小于2 MPa的要求。经过对不同序次的钻孔取芯情况统计,采空区底板往上50 m范围内的整个裂隙带注浆段,均取出浆液结石体,表明整个采空区及其覆岩的裂隙,得到了有效的注浆充填加固。

结合济宁市任城区发展规划与建设,开展项目区采煤沉陷区规模性建设用地开发,将采煤沉陷区治理为城市建设发展的积极要素,通过对项目区“地下-地上”一体化治理与监测防控消除沉陷区灾害隐患,保障沉陷区地面建设正常开发利用,建筑物高度可达100 m,解决城市建设用地瓶颈制约问题,如图6所示。

图6 沉陷区安置方案设计

4 结 论

(1)该项目实现了沉陷区治理与利用的效益最大化。项目结合棚户区改造的需求,按照“地下-地上”一体化治理的原则,因地制宜将沉陷区治理为建设场地,解决了沉陷区治理、棚户区改造对建设用地的需求,同时提升项目区土地利用的经济、社会和生态效益,为煤炭资源城市的可持续发展提供了思路。

(2)建立了可持续发展的沉陷区治理投资合作模式。项目以政府和社会资本合作的模式,成立“SPV”合资公司,实施“技术、工程与资本融合,一体化整体治理与综合开发利用”的治理模式,解决了沉陷区治理资金匮乏难题,为我国采煤沉陷区治理引入社会资本提供了样板。

(3)打造了采煤沉陷区综合治理的“任城模式”,为采煤沉陷区治理提供了推广利用和参考价值。通过沉陷区综合治理,增加采空区土地再利用,打破了沉陷区土地复耕、湿地生态建设等传统治理模式和理念,实现人与自然和谐共生的重大民生工程。

(4)形成了条带开采沉陷区治理与利用的关键创新技术。项目采用了采空区控制充填技术、定向钻进、建筑固料再生利用、深部定向光纤等创新技术,确保了“地下-地上”一体化安全保障体系(技术一体化、责任一体化,建设一体化)的建立,实现了以先进技术保障建设安全的目标。