明清之际官修历书中的编新与述旧

王广超 董瑞华

摘 要 通过以太阳运动模型为中心,探讨明清之际几部官修历书所表现出的编新与述旧的矛盾及原因。明末,耶稣会士来华,藉天算而传教,翻译西洋天文学书籍。起初,利玛窦在翻译十二宫时采用了“回回历”的译名。后来,《崇祯历书》改用中国传统十二次译名。清初行用的《西洋新法历书》中有关太阳运动的论述照搬自《崇祯历书》。康熙晚年,下旨编撰《历象考成》,其中有关太阳运动采用了一种独特的双轮结构,此转变或为响应康熙帝的关切。其中的参数与之前历书中的无异,致使据此计算的岁次历书的精度没有明显提升。《历象考成后编》引入了开普勒模型和牛顿的算法,精度有明显的飞跃。然而,编者却将其表述为与旧法无异的形式转变。造成创新窘境的原因,是当时的历算群体缺乏对天体运动规律探索的内驱力,所有的改变均是在外界压力的推动下实现的。

关键词 官修历书 太阳运动模型 编新与述旧

中图分类号 N092: P1-09

文献标识码 A

古代中西方天文学分属不同的研究传统。发端于古希腊传统的西方天文学,相对比较独立,采用黄道式的操作体系。而古代中国天文学则主要依附于皇权,采用了赤道式的坐标体系。隋唐以降,至宋元时期,西方天文学经由印度和伊斯兰传入中国,使得中国天文学发生一些转变。但这些都是细枝末节,未触及根本。明末,西洋传教士来华传教,引入西方天文学,创局修历,从根本上改变了中国传统的以赤道为主的计算体系。此转变规模之大,程度之深,前所未有,故引发一系列争议。这些争议主要围绕“中”与“西”,“新”与“旧”等对立的概念而展开。有关“中”和“西”方面的矛盾与冲突,学界主要从“西学中源”说展开讨论,对此已有相当深入而全面的检讨。而关于“新”与“旧”的矛盾,关注明显不足。本文试图以太阳运动模型为中心,探讨明清之际官修历书所表现出的编新与述旧的矛盾与纠结及其背后的原因。 关于“明清之际”的历史分期,本文采用了方豪先生(1894—1955)的界定,以万历年间西方传教士来华传教为上限,到清代中叶乾隆年间实行闭关政策为止[1]。

一 《崇祯历书》中的“型模”与“材质”

明末,西洋传教士来华传教,利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)等确立了通过天算传教的策略。尽管早期的耶稣会士试图忠实地了解中国天文学,但是中西天文学的根本差异对这一尝试造成了巨大障碍。中国天文学本质上是天极和赤道坐标系统的,主要依靠对拱极星的观测,而欧洲天文学本质是黄道坐标体系,观测主要依靠黄道星座及同时圈星的偕日升和偕日落。显然,耶稣会士对中国这一完全陌生的天文体系毫无准备[2]。这就导致从利玛窦到南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688),来华传教士一直暗地里认为中国的科学是劣等科学,中国天文学是荒谬可笑的[3]。这种误解直到19世纪末才得以澄清。因此,摆在利玛窦等传教士面前的问题是,如何将更为“高明”的欧洲天文学翻译成中文,推进传教事业。

翻译西方黄道十二宫,是一个急需解决的基本问题。中国历史上有两种十二宫的翻译方案:第一,为回回天文学方案。隋唐时期,印度天文学随佛教传入中国,至唐末已形成一套固定的十二宫译名方案。这一方案为后来传入中国的伊斯兰天文学所继承。明代钦天监中设有回回科,其所用的历法推算以十二宫为基本坐标体系。第二,根据十二次演化来的十二宫方案。至北宋时期,或许是受印度天文学传入的影响,官修历书中出现了日躔黄道十二宫算法。其中所谓的黄道十二宫,并非是直接对黄道而是对赤道的划分。即将赤道十二等分,投影在黄道上,每份为一宫,为黄道十二宫。译名却采用中国传统十二次的名称[4]。

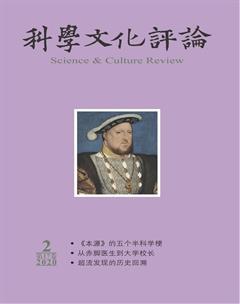

回回历与近代欧洲天文学同源,或许是出于这一考慮,利玛窦在早期翻译的译著中,采用了回回历法中的十二宫译名。《浑盖通宪图说》是利氏与李之藻(1571—1630)较早翻译的西方天文学论著。书中提出十二宫与二十四节气精确对应(表1)[5]。这一方案在当时产生了一定影响,为明末王英明所著《历体略》采纳。

明代《大统历》承袭自元代《授时历》,其中载有日躔黄道十二次日时刻及分计算方法。由于日躔次或宫的时间根据太阳实行度推算,而节气采用平气注历,即在天正冬至基础上加气策推算而成,因而节气日时与日躔入次日时没有精确对应关系,甚至有数日之差。这一差异体现在每年颁行的“岁次大统历书”中。如《大明嘉靖六年岁次丁亥大统历》三月节气时刻及入次信息如下: 十三日庚寅午初初刻谷雨,三月中;二十八日己巳申正二刻,立夏,四月节……而该月二十一日戊戌申初三刻后日躔大梁之次,宜用癸乙丁辛时[6]。从十三日到二十一日有八日之差。因此,利玛窦等将日躔十二宫与二十四节气对应起来,与明代官修历书中的规定有相当大的差异。不过,利玛窦等翻译的书籍并没有得以推广,因此也就没有引起强烈反应。

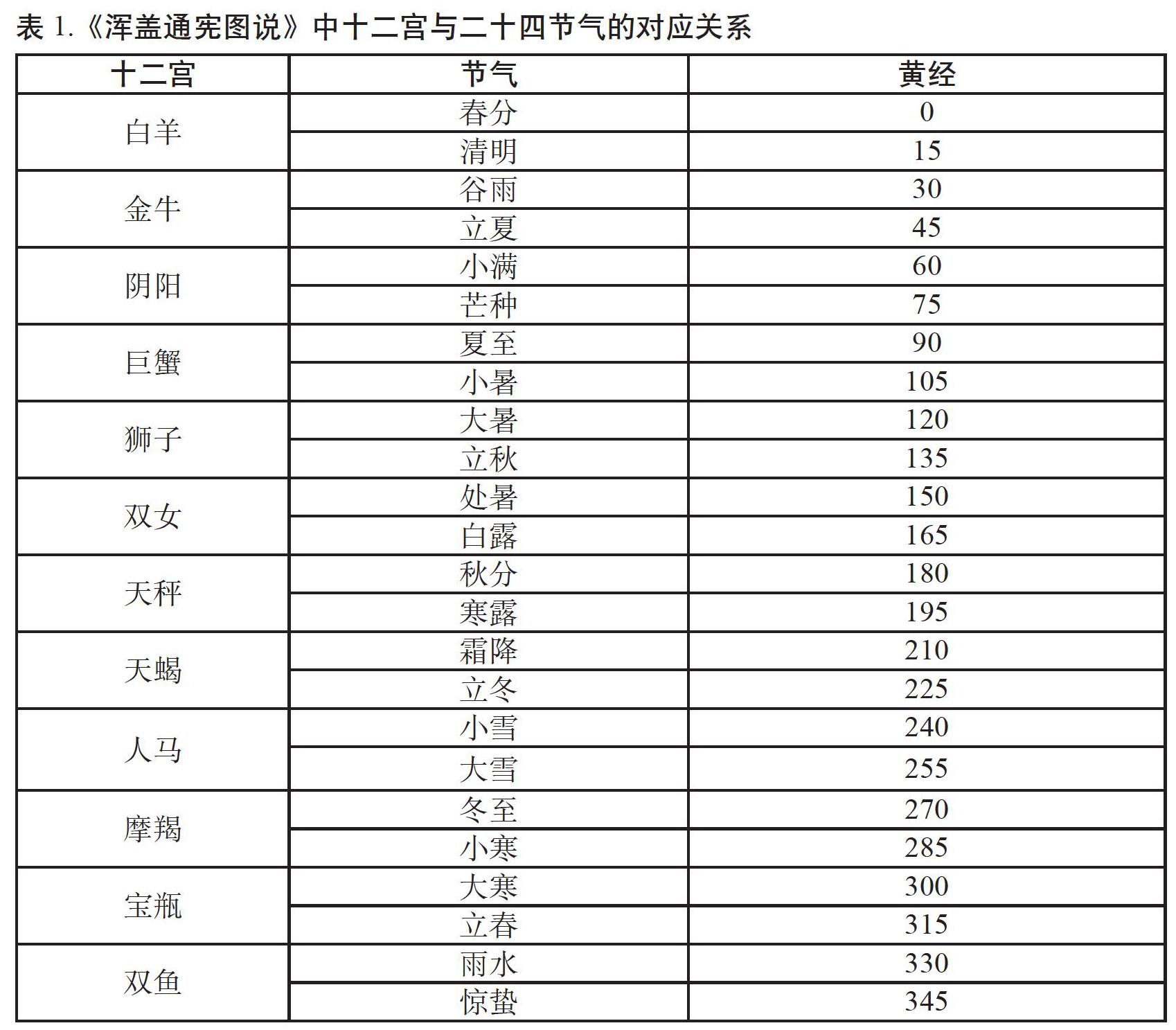

其后,徐光启(1562—1633)组织编译《崇祯历书》,提出“融彼方之材质,入大统之型模”总体目标。大体意思是,保持大统历法基本框架不变,将西方天文学中的材质融入其中。当初,在设定治历目标时,徐光启提出三步走的构想:第一,会通之前,必须翻译; 第二,翻译既有端绪,令甄明大统、深知法意者参详考定; 第三,事俊历成,要求大备。或许是受此影响,十二宫的译名方案也有所调整。《崇祯历书》分五批进呈。第一批进呈的《测天约说》由传教士邓玉函(Johann Schreck,1576—1630)翻译,其中的十二宫采用了传统十二次的名称,对应关系与利氏的无异(表2)。即以冬至点为起点,将黄道均分为十二份,每一份为一宫。并规定:太阳交宫时刻为中气,交宫中点为节气。因此,十二宫与二十四节气有固定且精确的对应关系。

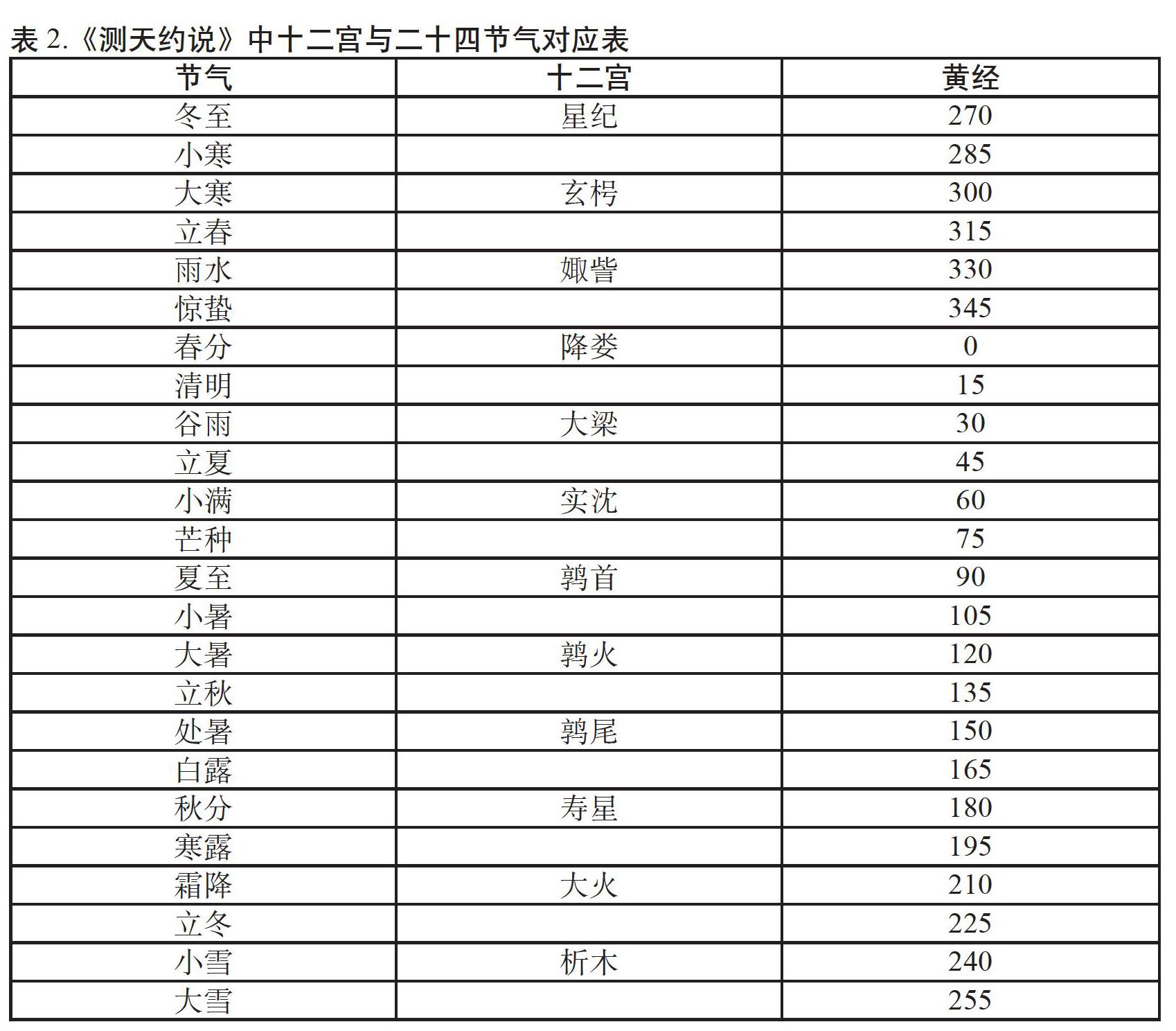

首批进呈的历书还包括《日躔历指》,详细地介绍了太阳运动模型和算法。由于规定入宫时刻与中气时刻严格对应,故此,只给出了节气时刻的计算法,无专门讨论日躔入宫方法。清初岁次时宪历系依据《崇祯历书》改编的系列历书推算而成,其中的太阳入中气时刻与日躔入次时刻相同,只是出于精简考虑,省略了入次刻后面的分数。书末还附有各种立成表,包括太阳平行表、均数表以及变时表等。这些表封装了复杂的三角函数运算。根据历书中的立成表,只需进行简单的加减运算,即可求出日躔入宫的时刻。诸立成表中,加减差(《历象考成》中称为“均数”)尤为关键,其中的数据是根据太阳运动模型和几何知识推算出来的。《日躔历指》中太阳运动模型为偏心圆结构,如图1所示。太阳以甲为偏心圆的模型中变速运动,离甲远的地方速度小,近的地方速度大。

实际上,上述模型不仅提供了计算方面的依据,还具有宇宙论方面意义。图中内圈为太阳运动的轨道,外圈则为黄道。对此,《测天约说》有专门的论述:

天之运动,三曜皆有两种运动,宜以两物测之,犹布帛之用尺度也。七政恒星皆一日一周,自东而西,则以赤道为其尺度。又各有迟速本行,自西而东,则以黄道为其尺度。凡动天皆宗于宗动天,故黄、赤二道皆系焉。[7]

可见,新法中黄道并非仅为日行之道,而是位于宗动天,为天体运动的参考。耶稣会士来华之际,正值西方天文学革命之时,但当时的传教士对日心说鲜有提及,致力于介绍传统的地心说。在五花八门的地心模型中,关于黄道的安置基本一致,均位于宗动天。

有意思的是,这一高度自洽的计算体系是建立在西方黄道十二宫坐标体系之上的,而此体系却是通过中国传统十二次和二十四节气这一桥梁引入的。从一定意义上说,传教士与其合作者们通过移花接木之法将西方黄道十二宫引入了中国。清代士人对传教士的这一做法有深刻的认识,《明史》有云:

黄赤宫界十二宫之名见于尔雅,大抵皆依星宿而定,故宫有一定之宿,宿有常居之宫,由来尚矣。唐以后始用岁差,然亦天自为天、岁自为岁,宫与星仍旧不易。西洋之法以中气过宫,而恒星既有岁进之差,于是宫无定宿,而宿可以递居各宫。此变古法之大端也。[8]

尽管作者未对此变故进行褒贬评价,但从其叙述可看出这一转变的重要性。

实际上,西方天文学是一套高度自洽的计算体系,在引入过程中即显现出巨大威力,主要表现在日月食等特殊天象的预测,以及对天体运动的解释力等方面。但是,当这一体系在从幕后走到台前,清初正统化之后,却引起中国士人的强烈反弹。

《崇祯历书》后两批由徐光启的继任者李天经(1579—1659)进呈。李氏虽在政治上不具备徐光启的影响力,但在历法西化方面却激进得多。他曾多次提议改平气为定气注历,即使用西洋黄道体系作为立算之依据。尽管新法未在崇祯朝得以颁行,但其积累的影响并未因旧朝的崩溃而消散。新朝廷建立之初,在汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)的努力下,基于《崇祯历书》而改编的《西洋新法算书》成为官修历书,迅速得以颁行[9]。从总体看来,《崇祯历书》的翻译其实仅完成徐光启设定的第一目标,西法迅速的正统化,尤其改平气为定气注历,采用西方十二宫为主的坐标体系,已经背离了徐氏的初衷。因为,中国传统历法的基本型模是二十八宿坐标体系,十二宫坐标体系是西方天文学的基本坐标系。传教士等翻译的天文学并没有将西方的黄道十二宫纳入二十八宿坐标体系,而是与之相反,通过移花接木之法,将西方黄道十二宫引入中国,成为立算之根本。这一做法,有一个现实的考虑,即可以直接将西方天文数表引介到中国,否则,翻译和转换数表的工作量将是巨大的。因此,从坐标系的角度看,实际发生的转变可以说是“融大统之材质,入西法之型模”。清初发生的有关历算方面的争议,主要集中于此。之后,康熙皇帝(1654—1722)通过“西学中源说”平息这场争议,学界对此已做了充分的讨论,本文主要关注于官修历书在“新”和“旧”方面的纠结于徘徊。

二 《历象考成》中的“创新”

清初钦天监编算岁次历书主要依据《西洋新法历书》,此书由汤若望根据《崇祯历书》删改压缩而成,仅就历法推算来说,基本没有变化。此后,南怀仁对《西洋新法历书》进行了修正,于康熙十七年(1678)制成《康熙永年表》(下文稱《永年表》),此后岁次历书的编算以此为据。南怀仁的修正仅限于数表,未涉及天体运动模型。后来,康熙在晚年时决定在蒙养斋开局修历,制成《钦若历书》,雍正初改名为《历象考成》(下文称《考成》),共42卷,分上下两编,于雍正四年(1726)正式颁行,之后的岁次时宪历(书)即依此推算。相较于《西洋新法历书》,《考成》最明显的改变是日躔模型,改偏心圆为本轮-均轮结构(图2)。之所以有如此改变,或许与康熙帝有关。因为在1711年,康熙亲测日影,发现钦天监推算的夏至时刻与其观测不符,而这正是编撰《考成》的直接原因[10]。

从一定意义上说,《考成》中的双轮模型是一种创新。因为,之前的《西洋新法历书》中的模型采用的是第谷的偏心圆结构,这是直接译自第谷的弟子隆戈蒙塔努斯(Christen S?rensen Longomontanus,1562—1647)《丹麦天文学》(Astronomia Danica,1622)一书[11]。而古代欧洲天文学,双轮模型主要用于描述行星的复杂运动,未见用于描述太阳运动的情况。《考成》中太阳运动的双轮结构,从技术方面,主要是将远地点的缓慢运动考虑在内。而实际上,可能是出于对康熙皇帝关切的响应。康熙帝之所以要编纂一部新历,直接的原因是发现钦天监推算的夏至时刻与其测算不符。而夏至时刻的推算,归根结底取决于太阳运动模型。这就迫使《考成》的编者需要对太阳运动模型做一个形式上的转变。

进一步的考察,我们发现,双轮结构只是一种形式上的创新,因为模型的参数未变:两心差仍为358416,与《西洋新法历书》和《永年表》中的无异;测算当年远地点距离春分点的角度是97°04' 04",每年东行速率为61",这些均与《永年表》的数值相同。尽管参数没有变化,但《考成》的编者们为重新“获得”这些参数,却颇费了一番周折[12]。他们先是用《西洋新法算书》中的方法,得出与《永年表》不同的一套参数,这在他们看是不可以接受的。于是,用另一套方法重新测算,构建出了与《永年表》相同的数据才算罢休[13]。

更进一步的考察,我们发现,《考成》中用于推算模型参数的五个观测数据非常精确,远远超出了当时钦天监观测仪器的精度。这就存在两种可能: 第一,这些数据完全是为拼凑这些参数而捏造出来的,其更为精确,纯属偶然; 第二,编算者确实通过某种渠道获得了更为精确地数据,这些数据却被用于构造和推算过时保守的模型和参数。究竟是哪一种可能,仍需进一步考察。

四 结论

明末,传教士在译介西洋黄道十二宫时,采用了中国传统十二次的名称,通过将其与二十四节气精确对应的方法,实现了移花接木的转变。因此,最初的转变,是传入中国的新法或西法,贴上了旧标签。明清鼎革,以汤若望为首的传教士,积极顺应形势的转变,将已编好的《崇祯历书》删改,改名为《西洋新法历书》,进献给新朝廷,新法迅速得以正统化。康熙晚年决定修撰《考成》,其中的太阳运动模型采用了一种独特的双轮结构。用于推算模型参数的观测数据非常精确,但最终得出的结果却与之前历书中的参数无异。其中的双轮模型只是形式上的创新,或许只是为了应付康熙皇帝的关注,依此模型计算的岁次历书的精度没有实质的提升。《后编》采用了椭圆模型,据此计算的历书的精度有了质的飞跃,但却被包装成与之前的历书没有明显的差别、理路上是相通的转变。由此可见,尽管朝野上下均认为推算太阳位置非常重要,但很长时间才有实质性突破。朝廷尽管集中了资源,具有与外界交流的渠道,但却在“新”“旧”之间来回徘徊。而民间历算家,虽有改变的热情,却一直抱有“中”“西”之别的偏见。

人本质上是不喜创新的,甚至可以说,对新事物存在天然的敌意或反感。古人如此,今人亦无不同。众所周知,近代西方科学产生于古希腊,古希腊拥有独特的批判传统,但从根本上是不喜创新,张卜天从概念流变的角度对此进行了讨论[16]。托马斯·库恩(Thomas S. Kuhn,1922—1996)认为,我们当今的科学共同体,从根本上也是压抑创新的,因为创新往往会破坏人们对固有信念的承诺。科学共同体的目的,主要是解决疑难,而非创造新理论[17]。不可否认,在中国,现代意义上的科学共同体形成于20世纪中期。但是,中国古代的天文学,尤其官修历算系统,实际上具有一些现代科学共同体的特征。比如,钦天监的历算官员们拥有相同的信念,遵守统一的法则,致力于解决明确的科学问题,即编制较为精确的天文数表,以预报特殊天象。明清之际钦天监的一个重要任务,是能够准确地计算日、月食。而西方天算之所以能讯速地传入中国,也正是出于解决这一现实问题的需要。面对西方的新方法和新理论,当时的有识之士,不得不采用一种相对迂回的措施予以接纳,即所谓的“融彼方之材质,入大统之型模”。西方的黄道十二宫则通过传统的译名表达出来,形式上的创新依然保留着过去的参数,本质的创新却需通过旧有的话语体系予以包装。这就导致官修历书中出现编新与述旧的窘境。而造成这种窘境的主要原因,作者认为,是明清之际历算家群体缺乏内驱力,即对天体运动规律本身的探索,而只有在外界压力下的因应与妥协。明末,正是出于准确预推天象的目的,士人们开始引入西方天文学。而康熙朝的历法改革,也是由于康熙帝的关注,造出如此奇特的太阳运动模型。《后编》的修撰也正是出于之前的历法无法准确推算日月食的考虑。而一旦问题得到解决,外在的制约力量稍许缓和之后,由于缺乏更为基本的内在驱动,整个体系又回归到平庸的阶段。历官们又开始得过且过,其结果是岁次历书的编算出现不同程度的偏误。而同时期的欧洲天文学却已经历了科学革命,不再以构建精密的天体运动模型为主要目的,而是在开普勒和牛顿等建立的新天文学范式中,探索更为基本的宇宙规律。

参考文献

[1]方豪. 中西交通史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008. 488.

[2] Joseph Needham, Wang Ling. Science and Civilization in China(Volume 3)[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1959. 172—173.

[3](比)南怀仁. 南怀仁的《欧洲天文学》[M]. (比)高华士(英译), 余三乐(中译). 郑州: 大象出版社, 2016. 6.

[4]王广超. 日躔十二次的历史演变[J]. 中国科技史杂志, 2018, 39(3): 253—262.

[5] (明)李之藻. 浑盖通宪图说. 影印文渊阁四库全书·789册[M].台湾: 商务印书馆, 1983. 878—879.

[6]国家图书馆古籍影印室(编). 国家图书馆藏明代大统历日丛编·第二册[R]. 北京: 北京图书馆出版社, 2007. 129.

[7] (明)徐光启等纂修, (清)汤若望重订. 西洋新法历书[A]. 薄树人. 中国科学技术典籍通汇天文学卷·卷八[C]. 郑州: 河南教育出版社, 1998. 1032.

[8](清)張廷玉. 明史·天文志一. 历代天文律历等志从丛编·04[M]. 北京: 中华书局, 1976. 1259—1260.

[9]王广超. 明清之际定气注历之转变[J]. 自然科学史研究, 2012, 31(1): 26—36.

[10](清)圣祖实录(三)卷248 [M]. 北京: 中华书局, 1985. 456 .

[11] Keizo Hashimoto. Longomontanuss Astronomia Danica in China[J]. Journal for the History of Astronomy, 1987, (18): 95—110.

[12] Wang Guangchao, Sun Xiaochun. A Chinese Innovation Based on Western Methods: The Double-Epicycle Solar Model in the Lixiang kaocheng, 1722[J]. Journal for the History of Astronomy, 2019, 50(2): 174—191.

[13]何國宗, 梅瑴成. 御制律历渊源(第1册)[A]. 故宫珍本丛刊(第389册)[C]. 海南: 海南出版社, 2000. 97.

[14]韩琦. 《数理格致》的发现——兼论19世纪以前牛顿学说在中国的传播[J]. 中国科技史料,1998,19(2): 78—85.

[15]戴进贤, 徐懋德等. 历象考成后编[A]. 中国科学技术典籍通汇·天文卷第七册[C]. 郑州: 河南教育出版社, 1993. 986.

[16]张卜天. 为什么古人不喜欢创新[J]. 科学文化评论, 2018, 15(3): 114—122.

[17] Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions·50th Anniversary Edition [M]. Chicago: University of Chicago, 2012. 5.

Abstract: Centered on the solar motion model, this article tries to examine the contradiction shown by the official calendar between editing new theories and expounding old one during the late Ming and middle Qing Dynasties. During the end of the Ming Dynasty, earlier Jesuits came to China to preach through translating Western astronomy books. Matteo Ricci used the translation terms of the twelve zodiac signs in the Chinese and Islamic astronomy to translate Western twelve zodiac signs. Later Chongzhen Lishu adopted the traditional Chinese translation of twelve stations to translate the twelve zodiac signs. The depiction of the Sun Movement in Xiyang Xinfa Lishu inherited totally the Chongzhen Lishu. In his later years, Kangxi determined to compile Lixiang Kaocheng, which uses a two-wheel model for the solar movement. The seemingly innovation might have corresponded with Emperor Kangxi's attention. The parameters remain unchanged, resulting in little change in the accuracy of the annual almanacs according to the new calendar books. Lixiang Kaocheng Houbian introduces Kepler's model and Newton's calculation table. The accuracy has improved significantly, but it was phrased as no different from the old method. The reason for this dilemma of innovation is that the calendar group at that time are deficient in internal driving force for exploring the internal law of celestial movement, and all of the changes that happened were caused by external driving forces.

Keywords: official calendars, solar models, compilation and rewriting