不同氮素水平及水浆管理对早稻产量的影响

卢春梅,张玲霞,章向祝

(池州市农业科学研究所,安徽池州247000)

水和氮肥是影响水稻产量的重要因素,笔者针对当前池州地区早稻生产中氮素水平与水浆管理中存在的问题,就氮素水平与水浆管理对早稻大田分蘖、成穗率、根系活力及产量的影响进行了研究,旨在筛选出最佳水浆管理条件下,适宜早稻高产的合理氮肥量,以期为改善当地早稻肥水管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在贵池区高产创建示范片梅龙街道桐梓山村徐光胜农户田中实施,试验田面积0.227 hm2,种植模式为双季稻,试验田土壤属潜育型水稻土亚类青丝泥土种,有机质34.2 g/kg,全氮2.11 g/kg,碱解氮174.8 mg/kg,速效磷10.83 mg/kg,速效钾131.2 mg/kg,pH 5.8。

1.2 供试材料

早稻品种为嘉兴8 号。

1.3 试验设计

采取裂区试验设计,设置3 次重复,小区面积30.1 m2(4.3 m×7.0 m)。主处理为水分管理模式(W):W1 为深挖(20 cm)丰产沟湿润灌溉模式,W2 为常规灌溉模式;副处理为施氮水平(N),N1 不施用,N2 150 kg/hm2,N3 187.5 kg/hm2,N4 225 kg/hm2;肥料中氮肥运筹按照基肥∶分蘖肥∶穗肥=5∶3∶2,分3 次施用,磷钾均作底肥一次施用,用量分别为P2O575 kg/hm2、K2O 120 kg/hm2。处理分别为:W1N0,W1N10,W1N12.5,W1N15,W2N0,W2N10,W2N12.5,W2N15。栽插密度为:16.7 cm × 20 cm,穴苗数为5~6苗,为防止串水串肥,小区间做埂并覆膜隔离。

1.4 试验管理

该次试验全部采用旱育秧,用薄膜小拱棚育秧,于2019 年3 月31 日播种,秧田播量为100 g/m2,5 月1 日移栽,秧龄31 d,为便于计算方便,肥料均为单质肥料,46.4%的尿素、12%过磷酸钙及60%氯化钾,基肥于4 月28 日均匀施入,4 月30 日按处理要求开好丰产沟,丰产沟宽0.3 m,深0.2 m,5 月1 日栽插,5 月7 日追施分蘖肥,5月27 日追施穗肥,小区于7 月23 日人工收割,水分常规管理。W1 处理分蘖期保持沟内有水,厢面保持湿润,孕穗期至抽穗期厢面保持浅水层,灌浆期保持沟内有水,厢面湿润。收割前一周断水;W2 处理分蘖期保持浅水层,5 月16 日(8 月22 日)搁田,轻搁2 次后复水,孕穗期保持3~5 cm水深,7 月5 日(抽穗15 d 后)开始断水直到收割。病虫害防治于5 月20 日、6 月8 日防治二化螟、纹枯病及稻飞虱。

1.5 观测项及方法

1.5.1 大田茎蘖及成穗率。每小区在第3 行第3 穴开始连续选择10 穴定位调查,拔节前每5 d 调查1 次,拔节后每7 d 调查1 次,直至成熟,计算茎蘖成穗率。

1.5.2 产量及其构成。于成熟期每小区调查20 穴,计算有效穗数,取代表性5 穴调查每穗粒数、结实率和千粒质量。对每小区进行实打单收计产。

1.5.3 地上部干物重(生物量)。测定在各个关键生育时期每小区取代表性植株4 蔸,将植株地上部分按茎、鞘、叶、穗分开,于105℃烘箱中杀青30 min,在80℃下烘干至恒重,冷却至室温后用1/1 000 电子天平称取干质量。

1.6 数据计算及处理方法

氮肥农学利用率(N kg/kg)=(施氮区产量-不施氮区产量)/氮肥用量;

氮肥偏生产力(N kg/kg)=施氮区产量/氮肥用量;氮肥表观利用率(%)=(施氮区植株地上部总吸氮量-不施氮区植株地上部总吸氮量)/氮肥用量×100;

肥料贡献率(%)=(施肥区产量-不施肥区产量)/施肥区产量×100。

试验数据处理在DPS18.10 和微软Excel2017 上进行。

2 结果与分析

2.1 水分管理及氮素水平对早稻茎蘖群体的影响

从图1 可知:氮素水平直接影响水稻群体大小,而水分管理可直接影响大田分蘖的快慢及群体大小。如早稻在4 个施氮水平及2 种水分管理下,均以N15 处理的高峰苗最高,丰产沟湿润灌溉达到了506.25 万/hm2,比N12.5、N10 分别增加了7.5 万/hm2和31.2 万/hm2,常规灌溉法为536.25 万/hm2,比N12.5、N10 分别增加了29.55 万/hm2和48.75 万/hm2。而在统一氮素水平下,采取开挖丰产沟湿润灌溉的处理均比习惯水分管理提前达到有效穗,且群体高峰苗低于常规水分管理。早稻N15 处理在常规水分管理下,高峰苗达536.25万/hm2,比丰产沟湿润灌溉法高出30 万/hm2,且高峰苗时间比后者推迟3~5 d,大田茎蘖消亡程度也比后者大。

2.2 水分管理及氮素水平对双季稻产量及构成的影响

2.2.1 对产量的影响。由丰产沟湿润灌溉模式与常规灌溉模式产量之间的对比可知,采取丰产沟湿润灌溉模式比常规灌溉模式产量增加,早稻增产4.31%。再进一步分析,通过对早稻实产进行裂区方差分析,主处理管水方式中丰产沟湿润灌溉法比常规水分管理增产极显著,副处理中均表现为N12.5 处理产量最高,与其他处理产量呈极显著关系,而处理N15 和N10 之间产量差异不显著。可以表明,早稻生产中氮素水平在187.5 kg/hm2,可以满足目前早稻生产需要。

2.2.2 对产量构成的影响。通过表1 可知,采用丰产沟湿润灌溉模式,成穗率平均达到75.0%,比常规灌溉模式的69.8%提高了5.2 个百分点,有效穗平均为338.4 万穗/hm2,整体增加了13.35 万穗/hm2,结实率提高了1.1 个百分点,产量整体增产4.0%,在统一水分管理方式下,通过不同氮素水平分析,成穗率随施氮水平的提高却下降,有效穗随氮素水平的提高而增加,达到一定水平后而下降。

由上对产量及构成因素分析可知,采取丰产沟湿润灌溉模式,可有效提高早稻成穗率、有效穗及结实率,从而达到增产的目的。从施氮水平分析,早稻获得高产的施氮水平在150.0~187.5 kg/hm2。

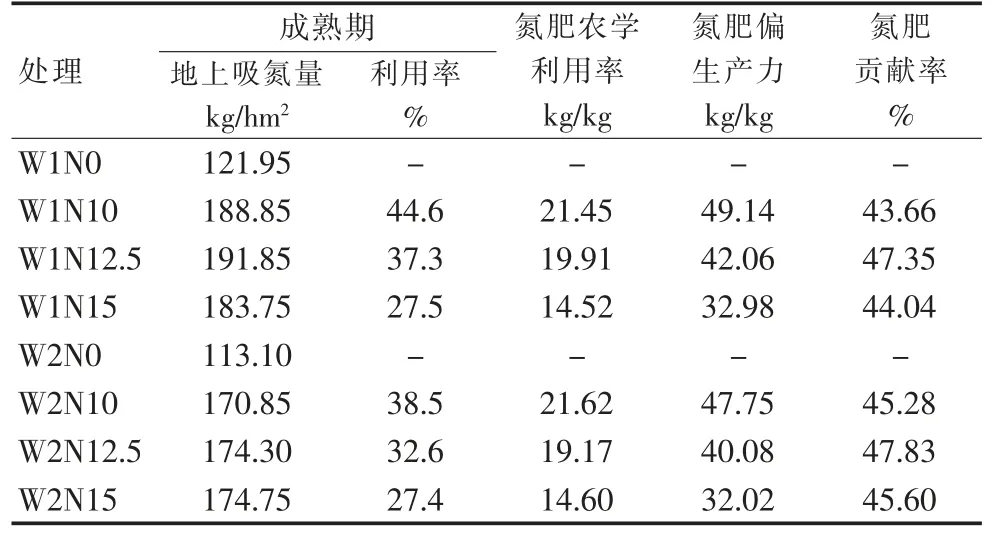

2.3 水分管理及氮素水平对双季稻氮素生产力及利用率的影响

从表2 可知,不同水分管理对氮肥的利用率影响较大,通过开沟丰产沟各处理的氮肥利用率均比常规水分管理利用率高,早稻可以提高0.1%~6.1%,氮肥利用率平均提高3.8 个百分点,从氮素水平分析,各处理氮肥利用率随着氮素水平的提高而下降。

从氮素生产力三大表现可知:氮素农学利用率及氮肥偏生产力均随氮素水平的提高而下降,但在同一氮素水平下,开沟丰产沟灌溉模式比常规管水模式高,而氮肥贡献率随氮素水平的提高而提高,但到一定水平后又逐渐下降,同样施氮水平下,早稻开沟丰产沟灌溉模式比常规管水模式氮肥贡献率要平均低1.2 个百分点。

表1 不同水分管理及氮素水平对双季稻产量及构成的影响

2.4 氮素水平及水分管理对双季稻根系活力的影响

从图2 可知,随生育进程的推进,根流量数值在逐渐加大,达到抽穗期后又逐渐下降。从同一生育阶段可知,根流量随氮素水平的增加而提高,这表明增加氮素提高了群体数量,从而提高了根流量。从管水方式可知,丰产沟湿润灌溉模式比常规灌溉模式根流量大,表明丰产沟湿润灌溉模式有利于提高水稻根系活力。因此,在早稻生产中适当增施氮素下,主要要改变早稻水分管理模式,要提高水稻后期根系活力,必须要采取开挖丰产沟湿润灌溉法,有利于提高水稻后期的根流量,从而加大水稻后期生产能力,提高源向库的输送能力,从而提高水稻后期灌浆能力,提高结实率及千粒重。

表2 不同水分管理及氮素水平对早晚稻氮肥生产力利用率的影响

3 小结

(1)开挖丰产沟湿润灌溉模式,有利提高土壤含氧量,增强水稻根系的吸肥能力,有效提高氮肥的利用率,增强水稻根系的活力,试验结果显示,采取丰产沟式湿润灌溉模式,同等用量氮素水平下,早稻可以提高0.1%~6.1%,氮肥利用率平均提高3.8 个百分点。

(2)该研究结果显示,无论采取何种灌溉模式,随着氮素水平的提高,产量呈上升趋势,但达到一定量水平后,产量又开始下降。通过试验筛选出,早稻施氮量在150.0~187.5 kg/hm2范围,产量水平达到最高。

(3)对于地下水位较高、雨水较多的早稻种植区,采取开挖丰产沟湿润灌溉模式,可以有效改善双季稻的群体结构,提高成穗率。试验显示,早稻成穗率平均达到75.0%,比常规灌溉模式69.8%提高了5.2 个百分点,产量增加4.31%,起到了节水增产增效的目的。