抗洪救粮夺丰收农业科技显身手

文/本刊特约记者 李晨

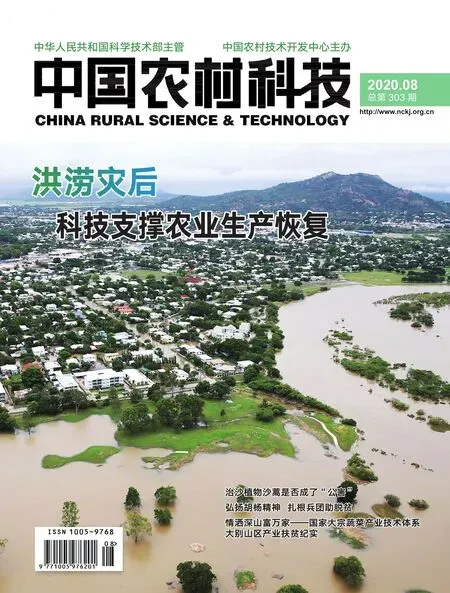

进入6月以来,我国南方多地历经了一个多月的持续强降雨,长江流域遭受了严重的洪涝灾情。

汛情愈演愈烈,农田被淹、粮食被毁,农业受灾状况牵动着全国上下的心弦。

根据应急管理部发布的信息,7月全国洪涝灾害造成3817.3万人次受灾,农作物受灾面积达3868.7千公顷。

此次洪涝灾害已造成27省(区、市)损失惨重,其中尤其突出的湖南、湖北、江西、安徽、江苏等省,恰好又是我国水稻主产区,同时还种植玉米、大豆、蔬菜等作物。

我国洪涝灾害频繁,农民几乎每年都要饱受灾害之苦。今年严重的洪水灾情对农业生产和粮食安全造成了哪些影响?我国洪涝灾害有哪些特点?如何利用农业科技为农田保驾护航?有哪些举措可减轻农民们的必经之“难”?

对粮食产量影响有限

“洞庭湖区仍然维持水位全面超警戒状态。”湖南农业大学农学院教授唐启源在洞庭湖区查看受灾情况后说,“作为湖南的‘粮仓’,洞庭湖区商品粮产量就占到了湖南总产量的50%左右,当前早稻受影响较大。”

早稻主要种植于湖南和江西两省。“这次发生洪灾的时间刚好是早稻收获和晚稻种植的关键节点,洪水一来,直接影响早稻的‘收’和晚稻的‘种’。”南京农业大学农学院教授李刚华在接受采访时表示,对于成熟待收的早稻,经洪水一淹,长期浸泡在水里,会使得稻穗发芽,直接影响产量和品质,此种损失不可逆。

不过,强降雨对农作物的影响不只是淹没这么简单。“连续40~50天的阴雨天,造成积温和光照不足,导致早稻生育期推迟,影响晚稻及时栽插,结实率下降,次生灾害不容忽视。”唐启源说。

“长江水位高,导致大面积内涝,地处长江水系和淮河水系的安徽省压力巨大。”安徽省农业科学院园艺研究所研究员方凌告诉记者,农作物中,蔬菜更为脆弱。长江中下游地区正处伏季,在田蔬菜主要是叶类蔬菜,洪水淹后就会腐烂,基本“全军覆没”。

唐启源指出,和水稻相比,长江中下游流域的玉米和大豆种植面积不大,在全国粮食总产量中占比很小。虽受洪涝影响较大,但对口粮形成的影响几乎可以忽略。

此次洪灾发生区正是水稻主产区,不免让人担忧我国粮食安全问题。

对此,章秀福表示,影响很有限。“小麦已经丰收,早稻虽有损失,但仅是局部,就我国粮食安全大局而言,如果东北主产区和长江流域单季稻主产区后期不出现大问题,就没必要担忧。”

“总体来看,此次南方洪涝灾害对粮食总产量影响有限。”中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所研究员、农业部防灾减灾专家指导组组长游松财告诉记者。不过,局部地区的影响是肯定的,有些地区甚至出现绝收,农民抗灾生产自救与国家救助正尽可能地降低损失。

科学的种植制度有效缓解灾情

“我国是世界上涝渍灾害最严重的国家之一,涝渍灾害通常呈现出先涝后渍、涝渍相随的特点。今年,部分农田同时受到外洪和内涝的双重威胁。”中国水利水电科学研究院水利研究所副总工程师王少丽分析道。

涝灾是由于局部降水过多,地面径流不能及时排除,使得农田积水超过作物的耐淹能力,从而造成农业减产的灾害。此外,当雨涝发生在排水不良的易涝易渍农田时,农田先受涝,同时由于地表水排除后,地下水回降过慢而受渍,便形成了“渍害”,它导致作物根层土壤水分过多而产生水气比例失调、土壤环境恶化等问题,影响农作物正常生长。

农业涝渍灾害与降雨带来的积水密切相关,其造成的损失程度更受农田本身及种植制度的影响。

自灾情发生以来,中国农业科学院农田灌溉研究所农村水利发展研究室主任周新国便前往受灾较为严重的地区湖北作技术指导。

他告诉记者,湖北省沿江滨湖地区有近700万亩易涝易渍农田,但该地区因地制宜,进行种植制度调整,发展复合渔农业生产。比如,近年来 “稻渔(虾)”“藕渔(虾)”池塘复合种养生态农业模式发展面积增大,增强了雨水的蓄积能力。

“尽管今年梅雨期降水量(692mm)比常年偏多1.5倍,但农田受灾状况没有梅雨量适中的1998年和1999年严重,这其中农耕制度的改变发挥了很大的作用。”周新国说。

游松财也表示,总体上看,持续的降雨及洪涝对我国长江中下游及其沿江地区的农业生产造成了不利的影响,但影响有限,不影响全年粮食生产格局。

这一方面是因为早稻面积增加。根据对主要产区的调研,有近600万亩的水稻受灾,其中成灾近200万亩,早稻平均单产降低,但今年各地出台了相关扶持政策,积极推动早稻面积恢复,早稻播种面积增加了470多万亩,极大减弱了洪涝灾害的影响,早稻总产量仍有望丰收。另一方面,因为南方早稻播种面积占比小,仅占水稻播种总面积的约15%。此外,丰沛的雨水,有利于长江中下游地区之外其他地区的水稻生产。

科技支招恢复农业生产

洪水终将退去。灾后恢复农业生产十分关键。

“这就要根据当地受灾情况、洪水退去时间以及当地气候生态条件综合考量。”中国水稻研究所研究员章秀福说。

“抓紧时间抢排渍水是第一步。”扬州大学农学院教授戴其根在接受采访时表示,对被水淹没的农田,要及时组织劳力和机械,抓紧时间抢排,争得抢管抢种季节,减少灾害损失。

水稻是一种沼泽植物,有一定耐涝能力。戴其根指出,洪涝灾害主要对水稻生长中后期影响较大。植株未被全部淹没且受洪水浸泡时间不长,减产程度较轻;苗期或分蘖期秧苗淹没4天内,排水后数天能恢复生长,只有部分叶片枯死,影响不大;如果淹没5~7天,出水后叶片会大量枯死,但分蘖芽和茎生长节尚未完全死亡,部分稻苗可逐渐恢复生长;超过7天的植株大量死亡,减产严重甚至绝收。

在GPI业务上线之前,莲花池支行接待了一名跨境汇款客户。客户所汇款项于当日下午从账户中成功扣划,但直至第二天下午,位于澳大利亚的收款方仍未收到款项。因时间紧急,该客户立即到中行查询,该行所能提供的信息仅为该笔款项于当日已成功付出,经过焦急的等待,收款方终于在第三日中午告知客户,该笔款项已成功入账。一笔跨境汇款从开始办理到最终入账耗时3个工作日,期间不仅无法查询汇款进程,也不能明确中间行手续费,客户对此十分不满。

章秀福表示,对于绝收田块,要抢抓农时尽快补种、改种。如果处在长江流域及其以南地区,补种早稻品种还来得及。而淮河流域由于积温不够,补种水稻为时已晚,可以改种玉米、杂粮等。

“当绝收已成定局时,还可及时割去稻株上部,蓄留再生稻。”四川省农业科学院作物研究所研究员郑家国说。

除此以外,还要重点抓好在田作物肥水管理。戴其根建议,针对轻微或有挽救价值的中等受灾田块,可采用及时追肥、适当施用生长调节剂等方式,快速恢复水稻生长,增强水稻抗逆能力。

在李刚华看来,水稻的产量主要决定于抽穗灌浆期的物质积累。对于大面积中稻,如果8~10月天气正常,管理措施得当,还是可以取得高产的。

李刚华认为,对不同生育阶段的水稻要采用不同的技术策略。对于移栽时间不长且处于分蘖期的水稻,要促进分蘖,做好分蘖肥和水分的管理;而进入分蘖后期的水稻,就要做好晒田控苗工作;如果水稻已经进入幼穗分化期,就要看苗诊断、精准施用穗肥并进行水分干湿交替管理。

洪灾过后,极易暴发病虫害。“水稻受涝后,由于叶片损伤,易感白叶枯病、细菌性条斑病和水稻基腐病,须及时用药防治。同时,要加强纹枯病、稻瘟病、二化螟、稻纵卷叶螟等病虫害的防治。”唐启源表示。

“在蔬菜方面,只能重新种植。我们已经在未受灾地区的几个大型育苗场开足马力,加紧育辣椒苗、西红柿苗、茄子苗、黄瓜苗、甘蓝苗等,就是为了保证退水后的蔬菜生产,预计安徽省当地蔬菜上市要等到8月下旬。”方凌说。

抓好秋粮生产保障粮食安全

中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心研究员张正斌告诉记者,目前我国粮食安全处于紧平衡状态。

“小麦价格稳中上涨,玉米价格也在快速回升。我国还在大量进口玉米和大豆,满足国内饲料的巨大需求。”张正斌说,实际上,我国其他粮食产区正面临干旱,这给秋粮生产造成的影响值得关注。

玉米是我国第一大粮食作物,水稻是我国第二大粮食作物,大豆是我国进口的第一大油(饲)料作物。

遭遇洪水的南方地区是我国水稻主产区。今年夏秋长江淮河流域遭遇重大洪涝灾害,减灾和恢复生产任务艰巨,需要更多的经济、科技及人力投入。

黄淮海平原是我国夏玉米和大豆主产区。当前许多地区的玉米等秋粮作物遭遇干旱,如果没有适量节水灌溉,干旱现象难以很快解除;玉米病虫害也需要严防严控。

张正斌建议,对黄淮海平原晚种和中低产田的玉米等秋粮作物要适量节水灌溉追肥,对旺苗田要抓紧利用无人机喷施矮壮素类和病虫害防治药剂,进行绿色科学防控,减少倒伏和病虫害发生。

要在苗期和中后期喷施包括微肥、激素、病虫害药剂在内的兼具抗旱抗逆抗病的多功能“增产包”“增产套餐”等综合化控制剂和技术包,延长玉米和大豆等秋粮作物的生育期,实现综合防控和绿色提质增产增效。

“人类在战胜自然方面,通过平衡的管理策略来保障农业生产是必要的。”周新国说。