科技助力打赢水产防洪攻坚战

文/段明 米湘媛 张晓娟 中国科学院水生生物研究所

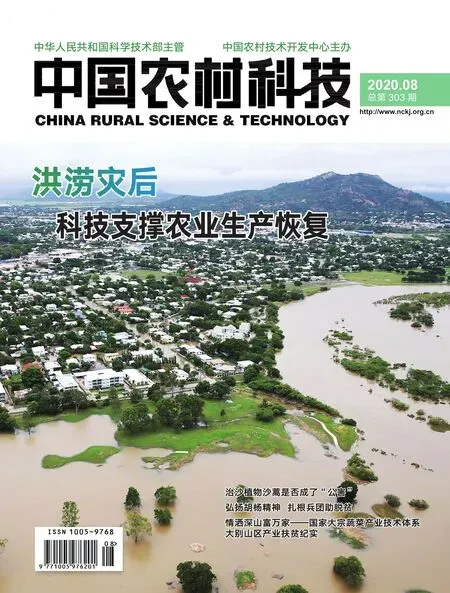

今年以来,长江流域降雨明显多于常年。截至目前,长江上游已形成2020年第3号洪水,干流水位长时间超警;淮河已形成2020年第1号洪水,干流洪水正向下游推进;太湖周边河网区45站超警、22站超保;洞庭湖及鄱阳湖水位持续超警。本次洪涝持续期长、影响范围广、破坏作用强。据调查,7月洪涝灾害共造成全国农作物受灾面积达3868.7公顷,直接经济损失达1097.4亿元,位于长江中下游地区的安徽、江西、湖北、湖南等省份受灾程度尤为严重。大面积的洪涝灾害给渔农民,尤其是给从事池塘养殖和稻渔综合种养的渔农民造成了巨大损失。我国农业农村部、水利部、应急管理部等各部门分别紧急出台多项举措,多次召开全国应急管理系统防汛救灾工作视频会,调动消防指战员多地驰援,出台《水产养殖防汛救灾技术操作指南》,助力灾后恢复。

长江中下游:我国淡水养殖的主阵地

长江中下游地区江河纵横、湖泊众多,鱼类资源丰富,是我国重要水产养殖地。2019年,我国淡水养殖面积共计5116.32亩,总产量3013.74吨。其中,池塘养殖、稻田养成鱼面积分别占比51.69%和45.29%,位居第一位、第二位。其中,池塘养殖产量达2230.05万吨,位居首位;稻田养成鱼产量达291.33万吨,比2018年增长24.86%,并首次超过大水面养殖产量,成为仅次于池塘养殖产量的我国淡水养殖重要生产方式之一。2019年,位于长江中下游地区的安徽、江苏、江西、湖北、湖南五省池塘养殖产量总和占全国总产量的48.25%,稻田养殖总产量占全国总产量的56.77%,是我国重要的池塘养殖大省及稻田养殖大省。

连续暴雨形成的洪涝不仅会污染养殖水体,冲毁围网、围栏等养殖设施,引起鱼类逃逸,还会大面积破坏渔业生产环境,对水产养殖业造成巨大的冲击。据统计,1998年长江、松花江及嫩江流域的特大洪水造成了大量成鱼逃逸,该年淡水养殖产量同比上一年下降5.64%。从1998年至今,发改委、水利部、建设部、应急管理部等部门多措并举,随着“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”政策的落实,三峡大坝和小浪底工程的建设,《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》的推行,《水利发展“十一五规划”》中洪水风险管理制度及各类农业相关应急方案的完善,我国防洪减灾工作逐步从以防洪工程措施为主的模式转变为以流域可持续发展为宗旨、防洪与生态环境保护并举的综合防洪减灾模式,为保障洪灾安全提供了坚实保障,对于渔业、农业稳粮生产具有重要意义。

暴雨洪涝对养殖水体的影响

暴雨和洪涝对养殖水体的影响主要包括对水温、溶氧、酸碱度、亚硝酸盐及氨氮等水体因子的影响,从而进一步影响藻菌相,危害水产动物的健康。

水温。7月,正是一年中温度最高的月份,白天池塘中溶解氧过饱和,但由于水的热阻力无法补充到下层水体,下层水容易缺氧;到晚上降雨时,由于雨水的温度远低于池塘水体温度,持续降雨会导致池塘上层水温迅速下降,使得上层水的密度增大,与下层水产生密度对流,引起鱼类应激、浮头。

溶氧。高温、暴雨容易形成“氧跃层”,导致下层水体缺氧。此外,暴雨和洪涝带来的泥沙使得池塘水体透明度下降,进而影响到浮游植物的光合作用,也会使得水体中溶氧下降。若暴雨后持续天晴高温,会引起池塘内藻类的大量繁殖,加之死亡的微生物腐败,也会导致池塘水质变差,底层缺氧,引起鱼类浮头。

酸碱度。暴雨会导致池塘中酸碱度骤降,雨停后易恢复。若暴雨后持续阴天,一方面会引起藻类大量死亡;另一方面,在缺氧条件下,有机物会产生大量有机酸,都会使得水体酸碱度降低。在过低的酸碱度环境中,鱼的活动能力、代谢水平和摄食强度将降低。

亚硝酸盐及氨氮。连续暴雨及阴雨会导致水温骤降,光照减弱,引起池塘中藻类的大量死亡,减少了藻类对氮的吸收。同时,池塘透明度低、溶氧低、死藻易造成水体溶氧不足,最终导致水中氨氮、亚硝酸盐浓度上升。当水体处于低溶氧、高氨氮、高亚硝酸盐浓度三种作用协同的环境下,养殖生物免疫力将下降,抵抗力将减弱,更容易出现病害。

除了对水温、溶氧、酸碱度、亚硝酸盐及氨氮等水体因子的影响外,暴雨和洪水的巨大冲击力还会冲毁塘埂、围网、围栏,造成水产动物逃逸和机械损伤。雷电天气,也可能造成电路故障,导致次生灾害发生。

一 池塘养殖:灾后复产 精准管理

池塘养殖防洪的首要措施是密切关注洪涝灾前气象,科学预警防灾抗灾,做到防患于未然。生产管理者应当密切关注天气变化,及时做出预防措施。在暴雨来临前,检查塘坝是否有垮塌、围网是否牢固、排水系统是否畅通及储藏仓库顶部是否存在漏水情况,并尽可能加固塘坝、围网,防止大水漫塘,冲毁塘基和围网。对于排水口和排水渠存在阻塞物的,要及时清除,保障排水顺畅。持续的暴雨使空气湿度增大,容易导致饲料发生霉变,对储存的饲料可加盖塑料膜进行物理防护。在暴雨前可提前开启增氧机,既可以提高水体溶氧,又可以避免暴雨带来的水体密度对流。

及时调整水位,科学修缮设施。暴雨、洪水过后,在池塘周边及进排水渠往往有大量的淤泥,在排水前首先应先将池塘和主要进排水口的淤泥清除干净,然后再将池塘中的浑水排出,并注入新水。在排水过程中,切忌大排大进,引起鱼类应激,具体可采用每次注入新水10~30厘米每周注水一次的节奏。暴雨过后,要仔细检查塘口是否有溃决、拦网是否有破口,对存在隐患的地方进行加固,防止渗漏,避免二次损失。对于被破坏的水闸、进排水渠、供电设施等,也要尽快修复,增氧机、投饲机、水泵等被洪水浸泡过的养殖设施,要及时拆卸、冲洗、干燥,并进行后续的维修。要及时对已被水淹或暂时难以排出多余积水的养殖水体加固防逃网片、溃口处拦网以及大水面网拦设施,最大程度地减少养殖品种逃逸损失。

盘点存鱼,合理补放。首先应利用拉网检查池塘内水产动物的存塘量。对于水面过大、拉网工作量大或无法进行拉网的池塘,可根据投饵吃食量盘点存塘量,并根据水产品存塘量进行合理补养。对于存塘量高的池塘,可适当补充鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、草鱼的“夏花”,鲫鱼按每亩100尾补放,鲢鱼、鳙鱼、草鱼则每亩投放200~300尾。对于存塘量低于50%的池塘在进行清理时,应将其中剩余的水产动物转移到存塘量多的池塘中,或对多个存塘量少的池塘进行并塘。对于清塘、并塘后空置出来的池塘,要抢抓时间,做好水体消毒,消毒可使用生石灰、漂白粉及其他低刺激性的消毒剂。随后可选择体质健康的大宗淡水鱼“夏花”进行补养。在品种选择上,要结合当地气候条件、运输条件及市场情况,并尽量选择生长速度快的品种,如福瑞鲤、异育银鲫、吉富罗非鱼等,有条件的还可放养翘嘴红鲌。补放时间应选择晴天的上午,补放前可以用4%的食盐水对鱼体进行消毒。

加强水质管理。洪涝过后,应将池塘中的外来漂浮物进行清除,对于有病鱼、死鱼也要及时捞出,并做无公害化处理,防止其进一步污染水体。随后可泼洒生石灰进行清塘消毒。泼洒时应少量多次,每亩每米水深用15~20千克生石灰全塘泼洒,每隔15天泼洒一次。也可以使用低刺激消毒剂对池塘进行消毒,如漂白粉、活性碘等。在消毒处理完成后一周,可使用光合细菌、枯草芽孢杆菌、硝化细菌等微生态制剂或有机酸、阳离子表面活性剂改良水质、改善池塘底质。

合理投喂。在养殖过程中,要密切关注气温、水温、水质的变化,并适当对投饲量做出增减。当水体溶氧大于5毫克/升时,一般按照鱼体体重的3%~5%投喂;当溶氧低于5毫克/升时,应减少投喂;当溶氧低于2毫克/升时,应当停止投喂。投喂次数以每天2~3次为宜。洪水过后,池塘中容易滋生病菌,特别是大肠杆菌数量会急剧增多,导致水产动物免疫力下降。因此,可在饲料中添加一些可增强鱼类免疫能力的物质,如大蒜素、维生素C、免疫多糖和三黄粉等。暴雨过后,鱼类体质较差,要投喂优质的饲料,可以精饲料为主、青饲料为辅。青饲料投喂前,可使用6克/立方米的漂白粉化水进行消毒。

加强巡塘,认真记录。每天巡塘2~3次,早上要对池塘中鱼类的浮头、死亡现象进行检查,中午和傍晚要对鱼类的吃食情况、浮头情况及水色、溶氧进行检查。一旦发现有浮头征兆的,可开启增氧机搅动水体,直到浮头症状消失。此外,还应当掌握鱼类可能发生浮头的时间,一般有以下几种情况。

● 白天天气闷热、气压低,傍晚有雷阵雨,应当在中午开启增氧机。

● 在连续阴雨天时,多开、持续开增氧机。

● 久晴无雨时,池塘“氧债”大,要多开增氧机并加注新水。

此外,还应对养殖过程中的天气情况、水温、水色、吃食量、鱼类活动情况、浮头情况、病死鱼数量及症状进行管理,做到每日记录。

做好消毒,预防鱼病。本阶段洪水泛滥,高温侵袭,是鱼类病害的多发季节。在管理过程中,要严格做好消毒措施,对水体、补放的鱼种及生产工具进行消毒。其中,网具、饲料台、桶等可使用漂白粉进行消毒,补放的鱼种可以使用5%的盐水进行消毒。本阶段应重点注意以下病害:草鱼出血病、锦鲤孢疹病毒病、链球菌病、白斑综合证及车轮虫、指环虫、粘孢子虫引起的寄生虫病。一旦发现传染性病害,应当立即采取隔离措施,避免病原体传播蔓延。具体的防控方法可登录“全国水生动物疾病远程辅助诊断服务网”(www.adds.org.cn)进行查询。

如何用肉眼判断水质

对于生产管理者而言,学会如何用肉眼辨别好的水质是非常重要的。水质优良的水体具有“肥、活、爽、嫩”的特点,透明度25~35厘米为佳。判断池塘水质的办法包括看水色和测量透明度。养殖鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼的池塘,水质以嫩绿色或茶褐色为佳;养殖鳊鱼、鲤鱼、草鱼的池塘,水质以淡绿色或黄褐色为佳;养殖虾、蟹类的池塘,水质以黄绿色或黄褐色为佳。池塘水体的透明度不仅影响浮游植物光合作用,还能反映水体肥瘦程度。测量透明度可使用黑白盘,透明度<20厘米一般认为水体过肥,透明度>40厘米则说明水体过瘦。没有黑白盘的,可将手掌弯曲、手臂竖直深入水中,如果水没到肘关节时还能看见手掌,则说明是瘦水,反之则是肥水。

不同水色的调节措施:

●蓝绿色水,多由于蓝藻大量繁殖引起,一般出现在高温季节,此时水体富营养化程度高,溶氧低。可在中午12点至下午2点开增氧机或使用水泵抽水搅动水体,并排出部分池水,注入新水。及时将上层溶氧丰富的水输送至下层,防止鱼类浮头。

●铁锈色水,由于裸藻大量繁殖形成草绿色“水华”,死亡后呈铁锈色,多出现在高温季节。可通过开增氧机、使用水泵、更换新水进行调节。

●棕黄色水,由长期投喂人工饲料、放养密度过大引起。除传统方法开增氧机和换水外,可使用菌剂增加水体中浮游生物量,对放有草鱼的还可补充投喂青饲料。

●灰黑色水,为老水,该种水色的水体磷和浮游生物含量低,水体溶氧低。可通过每亩补施碳酸氢铵3~5千克加过磷酸钙4~5千克进行调节。

二 稻田养殖防洪应对建议

井冈山“农渔综合种养+”模式

中国科学院水生生物研究所在承担国家重点研发计划“蓝色粮仓科技创新”专项井冈山绿色生态立体养殖综合技术集成与示范项目“稻-鳖蛙-渔”高效综合种养技术研究与示范课题期间,结合井冈山地区旅游城市特点,发挥中科院水生所科技优势,在井冈山柏露基地集成了“农渔综合种养+”模式,该模式以稻虾养殖为基础,集观光、垂钓、休闲、餐饮于一体,适用于小型家庭农场、休闲农庄推广。

稻虾养殖具有“一地两用、一水两用”、经济效益高、生态环保的优点。团队通过在夏、秋两季对稻虾养殖稻田及附近单养虾塘水质进行检测发现,稻虾养殖稻田水体综合污染指数远低于单养虾塘,表明稻虾养殖对环境污染压力小。此外,团队在井冈山地区进行了“稻-鳖蛙-渔”共作水稻品种及栽培技术研究,发现株行距提高到20×25厘米,不仅可较大幅度提高水稻单产,降低草害,对稻株病虫害发生及抗倒伏性影响也不大,对于水产动物也基本没有影响。因此,可以合理密植。以下是团队结合研究工作发现的适合井冈山丘陵地区“稻-鳖蛙-渔”共作的水稻品种:

●泰优“871”、万象优“982”、野香优“2”号。上述品种具有米质好,食味佳的特点。

●晶两优华占。该品种具有产量高,抗倒伏性好的优点。

●泰优“398”。该品种可用于稻虾连作,具有米质好、产量高、生育期短的优点。

稻虾田间工程建设的介绍:

●稻田选择:选择水源充足、水质优良、保水性能好、便于灌溉的稻田。水源PH微碱性最佳。

●环沟开挖:在稻田周围开挖环形沟,环形沟沟面宽4~5米,沟底宽1.5~2米。在挖沟时,需要预留3~4米不挖,保证稻田和田埂的连通性,方便农机作业。开挖的土用来加固田埂,田埂高度控制在1~1.5米,田埂宽度控制在3米左右,一是防渗、二是防止小龙虾打洞逃跑。

●进排水:单进单出,每块稻田设置单独的进排水管道,防止水体互相污染。进水口设置在田埂上方,与空气充分接触后流入稻田中,增大水体溶氧。所有的排水管最后集中于总排水渠中,经处理后排放。

●防逃设施:在稻田四周打桩,并铺设2米高、网孔大小3厘米的铁丝网,其底部再铺设50厘米高度的塑料膜,用于防逃。在进排水口处用网目80目的双层密网做成网袋用于防逃。

通过项目团队实时、实地的科学指导,该项目2019年水稻平均亩产300千克,克氏原螯虾平均亩产157.2千克,平均每亩收益2911元。现已建设稻-虾基地450亩,通过雇佣、田租及分红方式帮扶当地农户22户,其中蓝卡户9户,人均增收4455元/年,为实现当地乡村振兴、推动脱贫攻坚工作做出了一份贡献。

(本文由南昌大学赵大显、胡蓓娟,江西省农业科学院李思明、郭小泽,江西农业大学陈小荣编写)

稻田养殖是一种根据生态经济学原理在稻田生态系统进行良性循环的生态养殖模式。目前,稻田养殖已成为仅次于池塘养殖的我国淡水养殖重要生产方式之一。在罗霄山区的井冈山地区实施的稻渔综合种养项目,由于受到2019年上半年洪涝灾害的影响基地淹没350亩,田埂、防逃网多处被冲毁,小龙虾大量逃逸,造成直接经济损失30余万元。后通过项目实施团队实时、实地的科学指导,该项目2019年水稻平均亩产300千克,克氏原螯虾平均亩产157.2千克,平均每亩收益2911元。现已建设稻-虾基地450亩,通过雇佣、田租及分红方式帮扶当地农户22户,其中蓝卡户9户,人均增收4455元/年,为实现当地乡村振兴、推动脱贫攻坚工作做出了一份贡献。因此,笔者将结合在2019年上半年及本次洪灾中的经验,对洪灾前后稻虾模式的生产管理提出部分建议。

灾前预防方面。生产管理者应当密切注意天气变化,在暴雨来临前及时检修防逃网、防逃塑料膜、出水口网隔是否有破损。对于存在溃坝风险的田埂,要及时加固;对于排水口的堵塞物、排水渠中的淤泥,要及时清除。

灾后管理方面。要注意水位调节及水质管理、虾苗补放及水稻补栽,以及日常管理。

暴雨后,应及时排出多余浑水,以恢复水稻根系生长,待根系和叶片功能恢复后,再做寸水分蘖。水稻进入生长中期后,要控制田间水深5~10厘米;进入抽穗扬花期后,要逐渐加深到20~30厘米。当水草和浅滩处出现空壳时,不要冲水和换水。持续阴雨,会导致稻田水体中的氨氮、亚硝酸盐大量累积,可泼洒有机酸,解除稻田中过多的氨氮,再使用絮凝剂对虾沟进行泼洒,使水体透明度维持在40厘米左右。

洪灾过后,使用地笼对稻田中的小龙虾进行捕捞清点。对于逃虾大于50%的稻田,可将多个稻田里的存虾进行并养。在7~9月,可在因洪涝严重受损出现“空田”的稻田中补放25~40克的种虾,每亩补放20~25千克。补放虾种前,可使用5千克茶籽饼加2千克生石灰化水,沿虾沟均匀泼洒,杀灭野杂鱼。对于淹没时间较短的秧苗,在排水后每亩补施10公斤尿素。对于淹没时间较长、秧苗损坏较多的稻田,要及时调运秧苗,进行补栽,补栽间距为25×35厘米。如若无秧苗可用的,可改种晚稻。

日常管理中,要坚持每天巡田,观察小龙虾的吃食、活动情况,水草及水稻的生长情况。坚持定时、定点、定量投喂;每日可上午、下午各投喂一次;每日饲料投喂量控制在虾体的5%左右,可在饲料中添加免疫多糖、维生素C促进虾肠道健康,增强抵抗力。每隔15天换水1/3,每隔20天使用10千克/亩生石灰化水进行泼洒。

(本文来自国家重点研发计划“蓝色粮仓”专项课题“稻-鳖蛙-渔高效综合种养技术研究与示范”,课题号:2018YFD0901701)