北方城市河流黑臭水体水质改善技术研究

宋子炜 赵鹏

摘 要:城市河流黑臭水体水质改善一项涉及设计、建设、运营以及维护多个阶段的复杂系统工程。该文在分析北方城市河流特点及黑臭成因的基础上,尝试将河流、沟渠划分为大河、中小河和毛支沟3种类型,并分析其水质改善特点。在调查已完成的黑臭水體治理工程的基础上,筛选出具有较好生态效益、环境效益和社会效益的水质提升技术4类22种,进一步按照河流类型的不同,提出了水质提升技术模式。城市河流黑臭水体水质改善是一项长期艰巨的环境治理任务。笔者认为建立长效管护机制,应对各河各项的水质提升技术进行跟踪评价,做到“一河一评”,从而为后续的水质改善提供借鉴。

关键词:城市河流;黑臭水体;水质改善;河道治理

中图分类号:X52文献标志码:A

我国北方地区干旱少雨,河流径流普遍偏少,加之近年来的开采使用不当,导致水资源短缺及环境恶化问题突出。另一方面,随着城市化进程的加快与经济的快速发展,许多城市的河道水体污染和生态退化问题十分突出,出现了季节性和常年性的水体黑臭现象[1]。黑臭水体大面积出现,造成河道、湖泊景观效果变差,生态环境问题日益凸显旧[2],同时水质下降,导致污水处理成本增加,严重影响城市发展[3]。2015年,国务院《水污染防治行动计划》,明确将城市黑臭水体纳入国家水治理体系范畴,并提出“到2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。到2030年,城市建成区黑臭水体总体得到消除”。国家首次对城市黑臭水体整治提出了整治目标。截至2019年6月底,北京市141条段黑臭水体通过截污治污、清淤疏浚等措施,整治工程均已完工。该文通过调查北京市已完成的黑臭水体水质改善案例,梳理分析了适用于北方地区不同类型城市河流的水质改善技术,以期为推动城市水环境提升提供借鉴参考。

1 北方城市河流黑臭水体特点

1.1 北方城市河流特点

我国北方地区水资源量相对短缺,同时受到地形地势、自然地理等条件控制,北方河流普遍具有如下3个特征。1)水量相对较小,远小于南方河流。补给水源通常以雨水补给为主[4]。北京地区城市河流补水多为再生水厂退水。2)北方河流多为季节性河流,降雨历时短,强度大,产流快,河流洪、枯水流量变化大,洪水暴涨猛落,多为单峰形式。3)河流有结冰封冻现象[4]。基于上述自然环境状况,北方河段在生态修复上具有以下特征:水量有限,自身缺少足够的清水去稀释污水,通常表现为污水量大于径流量[5]。

1.2 黑臭水体成因

1.2.1 外源污染物

分为点源污染和面源污染。其中点源污染有污废水直排口、合流制溢流口、管网初期雨水等,面源污染有城市降雨径流、冰雪融化和畜禽养殖废水。污染物排放包括有机污染物及氮磷化合物。首先,污染物中有机物分解,大量消耗溶解氧,导致水体缺氧;然后,厌氧微生物繁殖并分解有机物,产生如NH3,H2S等恶臭气体及FeS,MnS等金属硫化物,从而引发水体黑臭。同时,大量有机物富集在水体表面会形成有机物膜,破坏水气界面交换,从而加剧水体发黑发臭[6]。

1.2.2 内源污染物

底泥中的污染物在酸性、还原条件下从底泥释放出来。在水力冲刷、人为扰动及生物活动影响下,产生的H2S,CH4等气体在上升过程中将吸附在底泥颗粒上的污染物带入水相,导致大量悬浮物漂浮在水中,引发水体变黑发臭。此外,底泥为微生物提供了良好的生长环境,其中蓝藻和放线菌通过代谢作用促使底泥甲烷化、反硝化,造成底泥上浮及水体黑臭[7]。

1.2.3 水体热污染

夏季温度升高及大量温度较高的城市工业废水和生活污水入,导致水体整体或局部水温上升。合适的水温会造成微生物活动频繁,大量分解有机物,降低溶解氧,从而引起水体发黑发臭[3]。

1.2.4 水动力条件不足

黑臭水体主要是流动性差甚至封闭的水体、断头浜,也有些是季节性河流[8]。

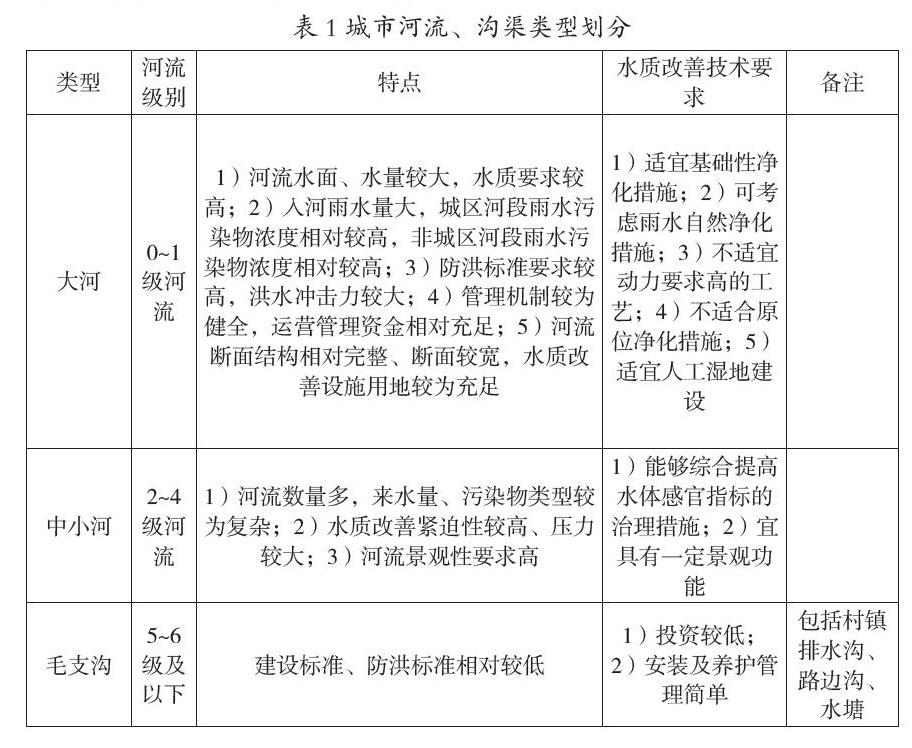

1.3 城市河流类型划分

河流水环境治理普遍采用控源、清淤、水质净化、水生态重建等治理技术。而按照“一河一策”,选用适宜的黑臭水体水质改善技术,应遵循经济性、适用性、可靠性、长效性等原则。为了提高水质改善措施的针对性、可靠性,该文参照《河流、小流域名称代码》(DB11/T 1172—2015),根据河流汇水关系确定河流等级,将城市河流、沟渠划分为大河、中小河及毛支沟3种类型(表1)。独流入海的河流为零级河流,汇入零级河流的河流为一级河流,汇入一级河流的河流级别为二级河流,依次类推。不同类型河流的污染物特点、水文特征、洪涝风险、管理机制等具有明显差异。1)污染物。不同类型河流的水质现状、污染物特点、自净能力等具有明显差异,水体功能区划、水质改善目标也不相同。大河水体自净能力较强、污染源及水质趋于稳定化,但是污染物来源、污染成因较为复杂;而毛支沟虽然纳污范围较小、污染物较为简单,但是自净能力很差,内源污染严重。2)水文特征。大中小河流、毛支沟的汇水面积,流域下垫面性质差异明显,自身的径流量、流速等水文特征不同。相对而言,水体面积越大治理难度越大,投入成本越高,因而治理措施应因河施策。3)洪涝风险。水质改善措施极易受到河流行洪排涝威胁,河流洪涝风险及防洪能力随等级不同而不同,技术措施本身耐受洪水的风险也不相同。4)管护机制。因河流级别、重要程度、经费来源不同,各条河流的管护力度、管护机制、人员配备、保障经费差别较大,水质改善措施也应有针对性的调整,如重要河流、经费充足,选用治理措施时,可适当提高建设标准,对于管护级别较低的毛支沟,可考虑采用低投入、易养护型措施。

表1 城市河流、沟渠类型划分

类型 河流级别 特点 水质改善技术要求 备注

大河 0~1级河流 1)河流水面、水量较大,水质要求较高;2)入河雨水量大,城区河段雨水污染物浓度相对较高,非城区河段雨水污染物浓度相对较高;3)防洪标准要求较高,洪水冲击力较大;4)管理机制较为健全,运营管理资金相对充足;5)河流断面结构相对完整、断面较宽,水质改善设施用地较为充足 1)适宜基础性净化措施;2)可考虑雨水自然净化措施;3)不适宜动力要求高的工艺;4)不适合原位净化措施;5)适宜人工湿地建设

中小河 2~4级河流 1)河流数量多,来水量、污染物类型较为复杂;2)水质改善紧迫性较高、压力较大;3)河流景观性要求高 1)能够综合提高水体感官指标的治理措施;2)宜具有一定景观功能

毛支沟 5~6级及以下 建设标准、防洪标准相对较低 1)投资较低;2)安装及养护管理简单 包括村镇排水沟、路边沟、水塘

2 黑臭水体水质改善目标

2.1 北京黑臭水体治理目标

2015年,《北京市水污染防治工作方案》提出:截至 2020年,地表水水体水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例保持稳定,丧失使用功能(劣Ⅴ类)的水体断面比例比2014年下降24个百分点,其中,东城区、西城区水质力争全部达到Ⅳ类以上,门头沟区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆区基本消除劣Ⅴ类水体,其余各区劣Ⅴ类水体断面数量比2014年下降60%以上;地下水质量保持稳定;到2030年,地表水全面消除劣Ⅴ类水体,水生态系统功能得到恢复。

根据考核目标,各河流、沟渠水质应达到相应的水体功能要求,基本目标应达到。1)定性:水体清洁、无异味,感观良好,具有较好的透明度。2)定量:COD≤30mg/L,BOD5≤6mg/L,NH3-N≤1.5mg/L,TP≤0.1mg/L。

2.2 治理效果

截至2018年12月,北京市建成区黑臭水体消除比例为93.1%,完成了国家要求的90%的考核要求;非建成区84条段黑臭水体整治工程已完工,水质监测结果显示均为非黑臭水体,公众满意度均在90%以上。各条河流、沟渠通过实施黑臭水体治理,基本能够达到行洪隐患消除、外源污染得到控制、水量基本稳定的初步治理效果。

3 水质改善技术体系

3.1 水质改善技术

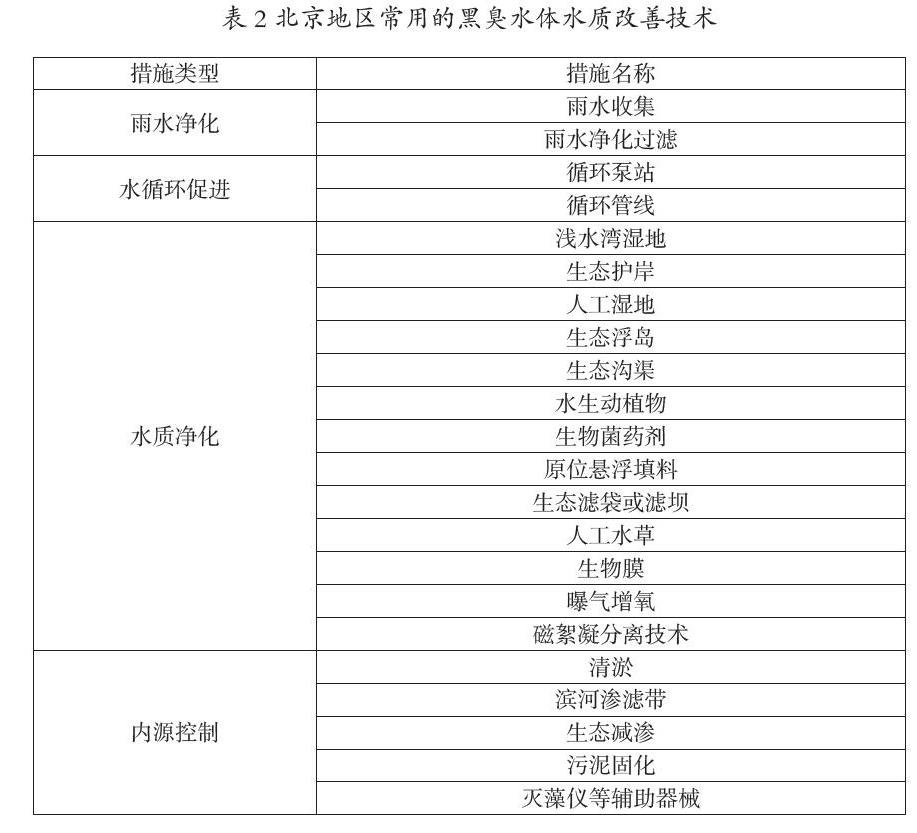

外援减排、内源控制、水质净化、补水活水和生态修复是河流黑臭水体治理的主要技术手段。不同技术措施对于不同类型河流、不同污染物的治理效果不尽相同。该文调查了北京市罗马湖水体综合治理系统工程、团结渠生态治理工程、通州区萧太后景观提升生态修复工程等20余项已完成的黑臭水体水质改善工程,总结分析得出:通过采取清淤、曝气增氧、生态浮岛等技术,不但河流水质得到明显改善,而且可以大幅提升沿岸景观环境,具有較好的生态效益、环境效益和社会效益。经过梳理,可归纳为雨水净化、水循环促进、水质净化和内源控制4类22种(表2)。

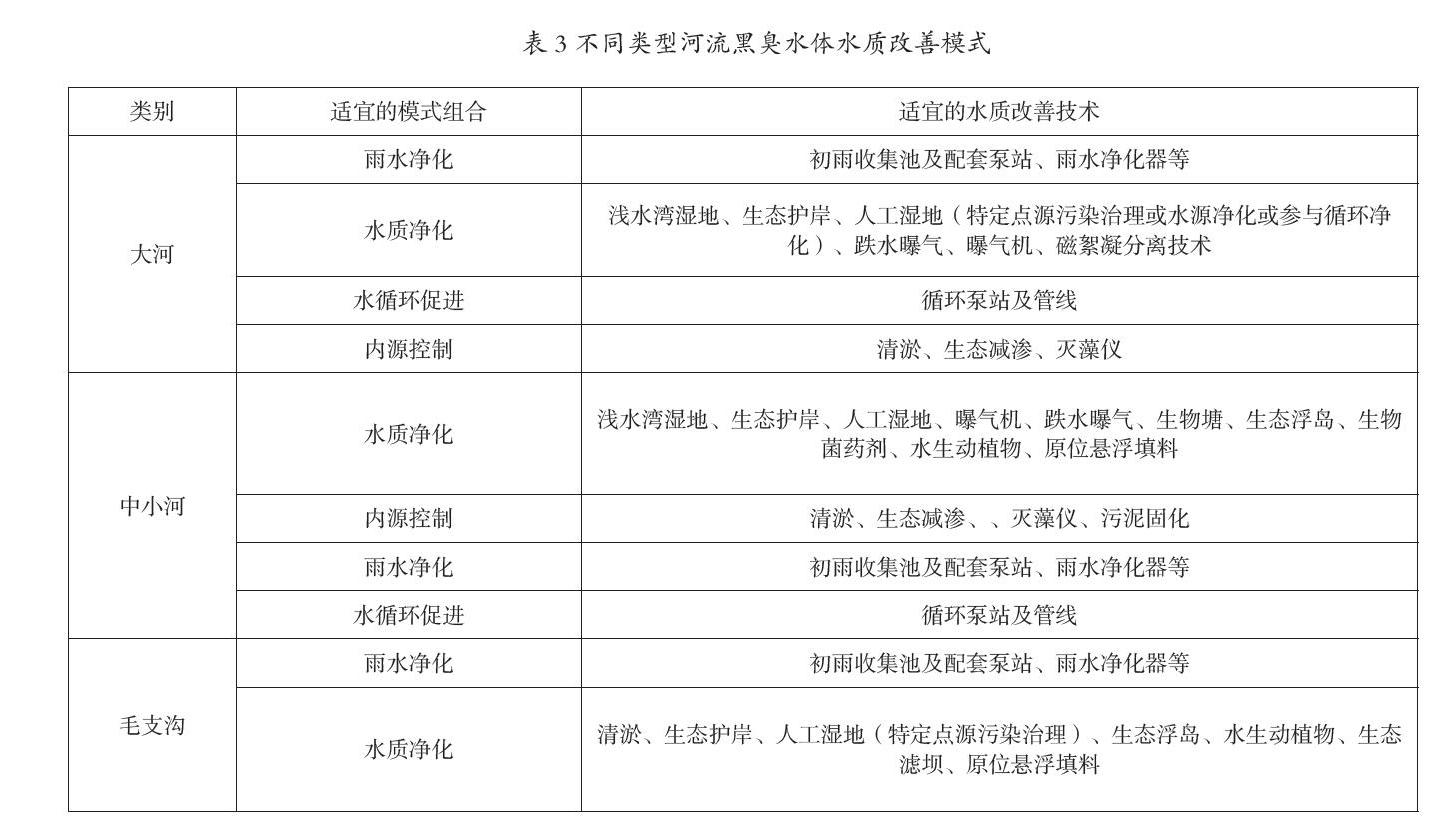

3.2 不同类型河流水质提升技术模式

为了做到有针对性地提升水质,在采取有效控制外源污染的前提下,该文根据各类河流、沟渠的污染特点和水文特征,构建了不同的技术模式供参考(表3)。

4 结论与建议

城市河流黑臭水体水质改善一项涉及设计、建设、运营、维护多个阶段的复杂系统工程,应按照“因地制宜、综合治理、长治久清”的原则,根据污染物特点、水文特征和治理目标等实际情况,选择有针对性的技术措施及治理模式。该文在分析北方城市河流特点及黑臭成因的基础上,探索尝试将河流、沟渠划分为大河、中小河和毛支沟3种类型,并分析了其水质改善特点。在调查梳理已完成的黑臭水体治理项目的基础上,筛选出具有较好生态效益、环境效益和社会效益的水质提升技术4类22种,进一步按照河流类型的不同,提出了水质提升技术模式。

城市河流黑臭水体水质改善是一项长期艰巨的环境治理任务,治理效果的稳定发挥,关键在于后期的管理维护。因此,笔者认为在建立长效管护机制,应对各河各项的水质提升技术进行跟踪评价,做到“一河一评”,从而为后续的水质改善提供有效可靠的技术积累借鉴。同时,也应考虑不同技术措施的负面影响,避免由于技术措施不当引起或加剧生态破坏和水环境污染。

参考文献

[1]驰飞,祁诗月,郝 明,等. 城市黑臭水体治理技术研究——以北京市海淀区南沙河流域为例[J]. 北京水务,2019(2):12-16.

[2]王艳杰,肖羽堂,吴玉丽. 黑臭河涌治理工艺流程及技术体系研究—以佛山市为例[J]. 水污染及处理,2016,4(2):48-54.

[3]廖伟伶,黄健盛,丁健刚,等. 我国黑臭水体污染与修复技术研究现状[J].长江科学院院报,2017,34(11):153-158.

[4]顾晋饴,陈融旭,王弯弯,等. 中国南北方城市河流生态修复技术差异性特征[J]. 环境工程,2019,37(10):67-72.

[5]任珺,王刚. 黄河上游水质分析与污染治理对策研究[M]. 北京:中国环境科学出版社,2008.

[6]梦文. 黄浦江水体黑臭的由来[J]. 上海环境科学,1986,(5):31,37.

[7] CHEN J,XIE P,MA Z M,et al. A systematic study on Spatial and Seasonal Pattems of Eight and Odor Compounds with Relation to Various Biotie and Abiotic Parameters in Gonghu Bay of Lake Taihu,China[J].Science of the Total Environemnt,2010,409(2):314-325.

[8] 住房和城乡建设部. 《城市黑臭水体整治工作指南》解读[EB/OL].(2015-09-15)[2017-06-26]. http://www.mohurd.gov.cn/zxydt/201509/t20150915_224868.html.