64例新型冠状病毒肺炎患者的CT影像学特征分析

邹语嫣,冯平勇,梁康宁,王立东,田荣华,邓兰婷

(1.武汉科技大学附属孝感医院 放射影像科,湖北 孝感 432000;2.河北医科大学第二医院 放射科,河北 石家庄 050000;3.武警上海市总队医院 a.放疗科;b.门诊,上海 200000)

2019年12月31日,武汉市首先报道27例不明原因肺炎,并证实具有人与人之间的传播能力[1]。2020年1月15日,国家卫健委发布2019-nCoV肺炎的诊疗和防控方案(试行第一版)。2019-nCoV肺炎具有很强的感染性,疫情已在全球传播[2]。病毒核酸检测特异性高但敏感性差,CT可以较敏感、早期发现病变[3]。影像学检查结合临床表现、实验室检查,有助于早期诊断。

1 材料与方法

1.1病例选择 2020年1-3月核酸检测确诊为2019冠状病毒肺炎(Coronavirus Disease 2019,COVID-19)的患者64例,年龄24~59岁。64例患者均进行5次胸部CT扫描,每次时间间隔3~10天。除外4例肺部表现正常患者,对另60例COVID-19患者胸部薄层CT表现进行分析。

1.2仪器与方法 设备采用GE宝石能谱CT扫描仪,患者仰卧位,双手交叉置于头顶,扫描范围肺尖至肺底。扫描参数:采用螺旋扫描,管电压选择120 kV,管电流320 mA,扫描螺距0.75,层厚1 mm,层间距1 mm。CT阅片采用双盲法,由两名高年资影像医师独立阅片得出影像结果,有争议的图像经过讨论达成共识。

1.3评价标准 ①确诊标准:患者有发热等呼吸道症状,发病前14天内接触过疫区患者或有疫区旅行史,同时具备经呼吸道标本实时荧光逆转录-聚合酶链反应(reverse transcription-polymerase chain reaction,RT-PCR)检测新型冠状病毒核酸阳性。②CT评分标准:将患者右肺上叶、右肺中叶、右肺下叶分别命名为a、b、c,左肺上叶尖后段+前段、左肺上叶舌段、左肺下叶分别命名为d、e、f,使用Ooi等[4]先前报道的标准,运用半定量CT评分系统根据受累面积定量评估这些异常肺部受累情况(0分无异常;1分异常面积<25%;2分异常面积25%~50%;3分异常面积50%~75%;4分异常面积>75%)。

2 结 果

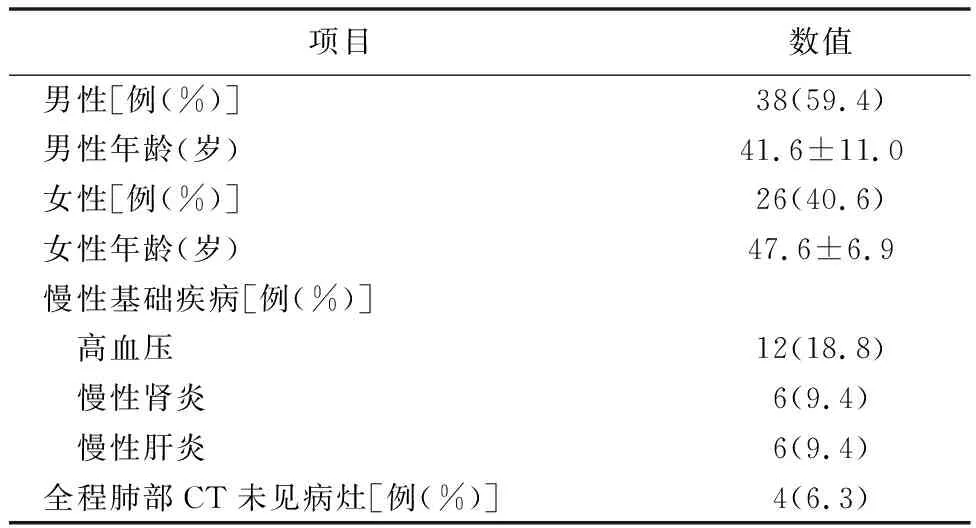

2.1病例特点 64例COVID-19患者主要症状为发热、咳嗽或胸闷。24例患者有慢性基础疾病,其中高血压患者多为中年男性,CT评分较高。4例患者全程肺部CT未见明显异常,2例男性分别为59岁和24岁,2例女性分别为31岁和43岁,其中1例59岁男性患者显示双侧胸腔少量积液,出院后胸腔积液量未见吸收。病例的队列特点见表1~2。

2.2CT表现 仅见两例患者胸腔积液,邻近肺组织膨胀不全、胸膜下较粗条索。患者1:男性,51岁。第1次CT扫描显示双肺多发实变影,部分条索影,病变主要位于胸膜下,或胸膜下和支气管血管束周围均有以胸膜下为主(图1a)。第2次CT扫描显示病灶吸收浅淡,GGO为主(图1b)。第3次CT扫描病灶基本吸收,仅见胸膜下小细条索(图1c)。患者2:女性,50岁。第1次CT扫描示右肺胸膜下GGO为主病灶,呈铺路石征(18%)(图2a)。第2次CT扫描示病灶范围缩小,见胸膜下条索,胸膜增厚(图2b)。第3次CT扫描显示双侧胸腔积液(图3b)。肺部病变表现使用百分比描述(表3),GGO整体呈上升趋势,第3次检查GGO占比降低,病灶变实、范围缩小,第4次迅速上升,病灶普遍吸收变浅淡。条索呈持续上升趋势,在病灶吸收过程中或进展过程中,均会表现为向条索转化。GGO和实变并存在前3次逐渐上升,是病灶的吸收转归,变淡、纤维化。病灶主要位于胸膜下,且呈现逐渐上升趋势。并且支气管血管束周围病灶分布吸收较快,呈现逐渐下降趋势。

表1 64例COVID-19患者临床特点(n=64)

表2 60例肺部CT阳性COVID-19患者临床特点(n=64)

2.3肺部CT评分分析 各肺叶CT评分显示双肺下叶CT评分较高,左肺上叶CT评分最低。根据患者肺部CT评分演变特点可分为3种进展模式,第1型36例(60%),呈先上升后下降趋势;第2型15例(25%),呈持续下降趋势;第3型9例(15%),先下降再上升,之后下降趋势。肺部CT总评分差异有统计学意义(P<0.01);c叶、f叶及e叶每次CT评分差异均有统计学意义(P<0.05)。见图3。

2.4病变形态及分布特点 肺部CT病灶形态主要包括磨玻璃密度影(ground-glass opacity,GGO)、实变、条索影,或多种形态共存,部分表现为斑点状、小结节状。肺部CT病灶分布主要包括胸膜下、支气管血管束周围、两者共有且以胸膜下分布为主或以支气管血管束周围分布为主。第1、2次检查胸膜下占比与第3、第4和第5次检查差异有统计学意义(P<0.05),第1、2次检查胸膜下和支气管周围共有以胸膜下为主病变占比与第4和第5次检查差异有统计学意义(P<0.05),第1、2、3次检查GGO占比分别与第4和第5次检查差异有统计学意义(P<0.05);第1、2、3、4次检查实变占比与第5次检查差异有统计学意义(P<0.05);第1次检查条索占比与其他几次检查差异均有统计学意义(P<0.05),第2、3次检查条索占比与第4和第5次检查差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 60例患者5次CT表现比较[例(%)]

3 讨 论

2019年12月以来,湖北省武汉市陆续发现不明原因肺炎,对病例呼吸道标本病毒全基因组序列分析,显示为一种新型冠状病毒,世界卫生组织(WHO)命名为2019-nCOV[5-6]。此病毒主要经过呼吸道飞沫传播和接触传播,具有隐匿性强和传染性强的特点,多为聚集性发病[7-8]。我市毗邻武汉,自2020年1月起,我院病毒性肺炎患者逐渐呈现喷井式暴发,本研究病例大多数有疫区接触史,为以普通型为主的出院患者,分析其胸部薄层CT表现纵向演变特点[9]。

冠状病毒通常被认为是引起儿童、老年和免疫功能低下患者感染的重要病原体,其各种病毒蛋白对细胞的凋亡程序可起到促进或抑制作用[10-11]。COVID-19在各年龄段患者均可见到,发病患者主要在40岁以上,约1/3患者有慢性基础疾病[12]。本研究64例普通型患者均进行了5次胸部CT扫描,比较每次肺部CT评分,结果显示双肺CT总评分、双肺下叶及左肺上叶舌段评分每次检查差异有统计学意义。各肺叶CT评分折线图显示病变在第2次检查呈普遍呈加重趋势,第3次检查开始肺部病情表现好转。其中双肺下叶CT评分较高,其次是右肺上叶,左肺上叶CT评分最低。根据患者肺部CT总评分演变特点可分为3种进展模式,其中第一型最常见(60%),即第2次表现上升,第3次随即表现持续下降趋势。第二型呈持续下降趋势,第三型先下降再上升,之后再下降,第三型患者并无特殊慢性疾病史,发病前2周均去过武汉,可能与病毒的生物学特性有关[13]。总体变化特点为第1周和第2周肺部病变显著增加,随后肺部CT评分呈逐渐下降趋势,其中有3例患者首次CT扫描未见明显异常。双肺病变分布是不对称的,范围不断变化,病变形态也是多变的。由于不同肺叶不同时间的病灶特点和有无各异,为了描述更确切,对于病灶特点的比率计算剔除了CT评分为0的肺叶。

肺部CT表现与最初报导的COVID-19患者肺部变化一致,薄层CT显示病灶形态主要包括GGO、实变、条索影,或多种形态共存,部分表现为斑点状、小结节状[14-15]。最初的CT表现以GGO或实变为主,分布于胸膜下或支气管血管束周围,实变影在第1次CT显示最多,可清楚见到充气支气管穿行,此时的病理改变为肺泡腔内渗出物较多,伴有胶原蛋白渗出,而后实变逐渐吸收[16]。第2次CT显示病灶散乱、多不规则,部分吸收或部分进展,GGO变实,呈斑点状、小条索状,实变吸收缩小变淡。吸收转归期病灶逐渐吸收,可见支气管周围病灶更早吸收消散,双肺多发残留条索影或胸膜平行征。 GGO的存在是病毒感染的常见发现,它与可变的组织病理学变化有关,例如弥漫性肺泡损伤或间质性(肺内或气道)炎性细胞浸润[17]。周围胸膜下肺受累与严重急性呼吸道综合征冠状病毒(SARS-Co V)和中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-Co V)相似[18-19]。本组见到2例患者胸腔积液(3.1%),较少见,与李小虎等[20]观察结果相同。其中1例全程肺部CT未见异常,而另1例患者双肺不对称多发GGO,逐渐发展为双侧胸腔积液并双肺背部粗条索为主病变。

病情纵向演变过程中分析其CT分布特点发现,病灶逐渐吸收呈胸膜下或支气管血管束周围多发节段消散、变清晰,而支气管血管束周围病灶吸收更迅速,故支气管血管束周围病灶逐渐减少,到第4周基本消失,而胸膜下分布更加显著,表现胸膜下粗大条索或多发斑片状模糊影,最后仅见数个细小条索或基本正常。本组病例中51例患者最后1次CT评分为零,双肺未见明显遗留病灶,或仅见胸膜下少许细小条索影,相信大部分患者肺部病变都可完全吸收。COVID-19主要与放射性肺炎、支原体、衣原体肺炎及其他病毒性肺炎等鉴别,CT表现结合流行病学判断,尽量保证疑似病例早隔离、早治疗。

本研究有一定局限性。首先,这项研究只是对普通型出院患者进行分析,并不包括重症/危重症患者或死亡患者的临床和CT特点的比较研究。目前我们的研究只是对于具有发热等症状的病例,相信经过全民核酸检测及抗体检测,将有利于我们观察无症状患者的特点。

总之,COVID-19的CT表现多变,主要表现为胸膜下为主实变或磨玻璃密度影,最初铺路石征较多见,后来向模糊影、条索影变化,本组病例患者症状发作后的第1周和第2周肺部病变显著增加,随后病灶逐渐吸收,大部分病例肺部病灶基本消失或仅遗留少许纤维灶,但我们仍需要长期随访观察,包括重症/危重症患者肺部是否会遗留不可逆损伤。