飞凤山低、中放固体废物处置场运行与处置管理实践

周兆宇,王 杰

(中核清原环境技术工程有限责任公司,北京 100037)

飞凤山处置场是我国第3座低、中水平放射性固体废物近地表处置场,其自动化运行程度较高。飞凤山处置场的规划处置容量为1.8×105m3,2015年建成了处置容量为3.2×104m3的14个处置单元及相关配套设施,2016年5月获得国家核安全局颁发的运行许可证,同年年底开始首批放射性废物的接收及处置。截至2019 年12 月底,飞凤山处置场已接收并处置废物约1.9×104m3[1]。

本文主要介绍飞凤山处置场3年多的运行管理经验及放射性废物处置实践经验,为我国放射性废物的近地表处置提供经验借鉴。

1 处置场运行管理

1.1 地理自然条件

飞凤山处置场位于四川省,该地区四季分明,雨量充沛,年平均气温16.7℃,最高38.7℃,最低-4.1℃,年平均降雨量为866.6 mm,日最大降雨量233.6 mm,地下水位埋深为3~21 m,水位随季节性变化较大。

1.2 处置场布局设计

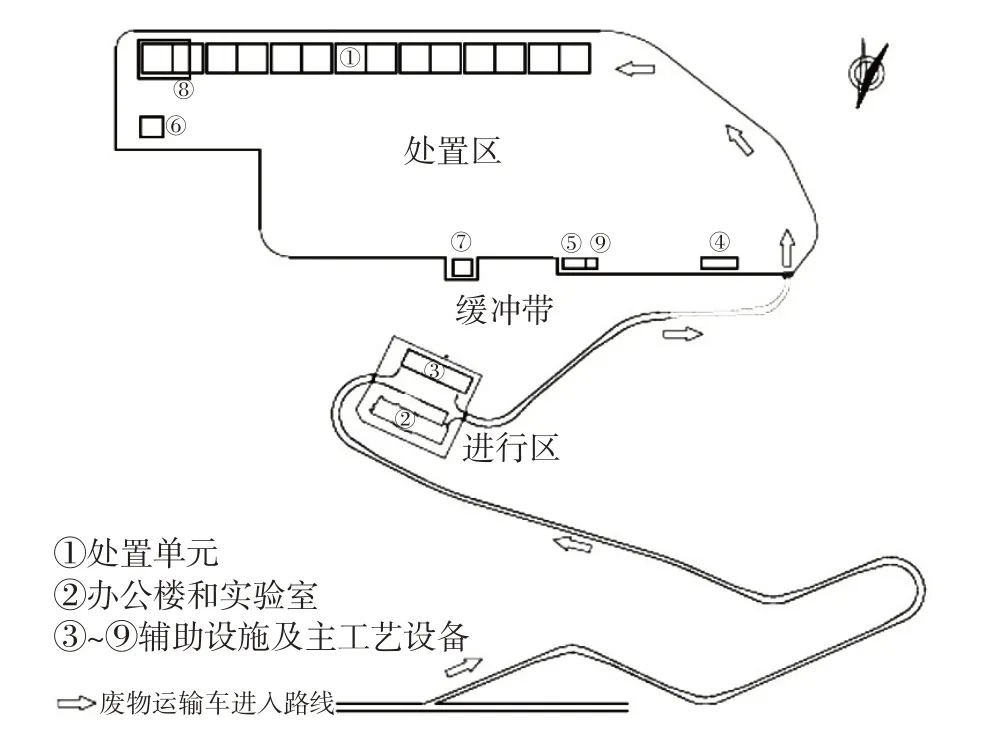

飞凤山处置场充分考虑了处置废物的核算迁移、场址特征和地理位置等特点,将场区按运行区、缓冲带和处置区布设,如图1所示。处置区主要布设处置单元及辅助设施。缓冲带用于减少建造过程的工程量,最大限度地保留植被,预留后续扩建用地及为关闭覆盖预留空地。运行区主要布设办公室及实验室。

1.3 运行机构及职责

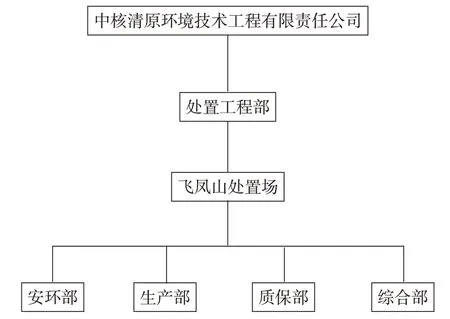

中核清原环境技术工程有限责任公司(以下简称“公司”)依法办理了放射性固体废物处置许可证及处置场运行许可证[2,3],并负责飞凤山处置场的运行管理工作,依法对飞凤山处置场的核安全负全面责任。公司下设处置工程部,对飞凤山处置场的安全运行及废物接收处置工作进行管理,并设置了处置场运行阶段的组织机构,如图2所示。处置场下设安环部、生产部、质保部和综合部,各部门按职责开展相应工作。

图1 处置场布局示意图Fig.1 Disposal site layout schematic diagram

图2 飞凤山处置场运行阶段组织机构示意图Fig.2 Schematic diagram of the operation organizational structure of Feifengshan Disposal Site

1.4 防洪度汛

针对处置场场址所在区域降雨量丰富、汇水面积较大等情况,处置工程部设置了完善的截排洪系统及地下水疏排系统。截洪沟系统应用台阶式泄水道+消力池的消能方案实现消能和稳流。处置工程部制订了《防洪度汛实施方案》《防洪度汛专项应急预案》等一系列防洪度汛制度,并在每年5~10 月的汛期开展每年一次的防洪度汛专项演练,提高汛期应急能力。

不同于西北处置场和北龙处置场的是,飞凤山处置场的最大特点是拥有安全等级为一级的人工挖方高边坡,因此,飞凤山处置场防洪度汛中最关键的一项任务是确保边坡安全稳定。处置工程部采取了如下措施:用坡顶截水沟、马道排水沟、坡面跌水和坡脚排水沟减少坡面地表水下渗;用坡面仰斜式排水孔、集水井和坡脚排水渗沟降低坡内地下水水位;用27个地下水监测点实时动态监控地下水水位变化。3年来,边坡地下水监测数据表明,地下水水位受降雨影响较为明显,丰枯季涨幅明显。由于仰斜式排水孔和坡脚排水渗沟的有效疏排作用,地下水水位处于动态变化且安全的范围内。

1.5 构筑物及设备的维护

处置场主要通过监(检)测和维护维修的措施实现构筑物及设备的安全和可靠。主要构筑物为边坡和处置单元,处置场通过布设在其上的监测设备获取监测数据,进而分析其是否处于安全稳定状态。多年边坡监测数据分析表明,各项数据均小于预警值,且边坡变形趋势逐渐趋于稳定,进入动态长期监测阶段。截至2018 年年底,对处置单元沉降监测统计数据的分析表明,处置单元在封顶后最大累计沉降量为-7.6 mm,对应监测点的最大沉降速率为0.025 mm/d,对照“当最后100 d 的沉降速率小于0.01~0.04 mm/d 时可认为已进入稳定阶段”的要求[4],处置单元已进入稳定状态。飞凤山处置场的主要设备有20 t数控吊车和各类辐射监测仪器,工作人员通过定期维修维护和检定确保其处于安全且满足吊装需求的状态。同时,工作人员还对处置场的电气、防雷和消防等设备进行了定期和不定期检测,检测结果表明,各项检测项目符合规范规定的技术要求。

1.6 安全质量管理

安全质量管理以内部自查、外部监查和监管部门监督检查的方式进行,核心是内部自查。根据西北处置场数十年的运行管理经验反馈和飞凤山处置场自身的特点,飞凤山处置场制订了完善的安全质量管理体系。安全管理方面,处置场建立了安全制度规定和应急体系,按计划开展“三级”安全生产教育和“四新”技能培训等各类培训,交错进行定期安全检查和不定期隐患排查,受控管理风险源辨识和风险评价,闭环管理检查问题,每年和每两年各开展一次专项和综合演练[5]。质量管理方面,处置场严格按照公司批复的质量保证大纲和质量监督计划开展,实施“全员、全过程、全方位”的质量管理,按季开展质量趋势分析,相关方每年进行一次质保监查,对处置工艺进行全流程质量控制和质量保证,采用台账式管理特种设备及人员资质,并定期检定和校准计量设备等。

监管部门的监督检查主要由生态环境部西南核与辐射安全监督站按照日常、例行和非例行检查的方式[6]开展,历次监督检查充分肯定了飞凤山处置场为确保废物安全处置所做的工作。另外,处置场正在开展安全全过程系统分析工作,分析结果将进一步补充和完善飞凤山处置场的长期安全和稳定评价,建立飞凤山处置场安全全过程分析体系,以期推动我国近地表处置场安全全过程系统分析导则的具体实践工作。

2 放射性废物接收处置

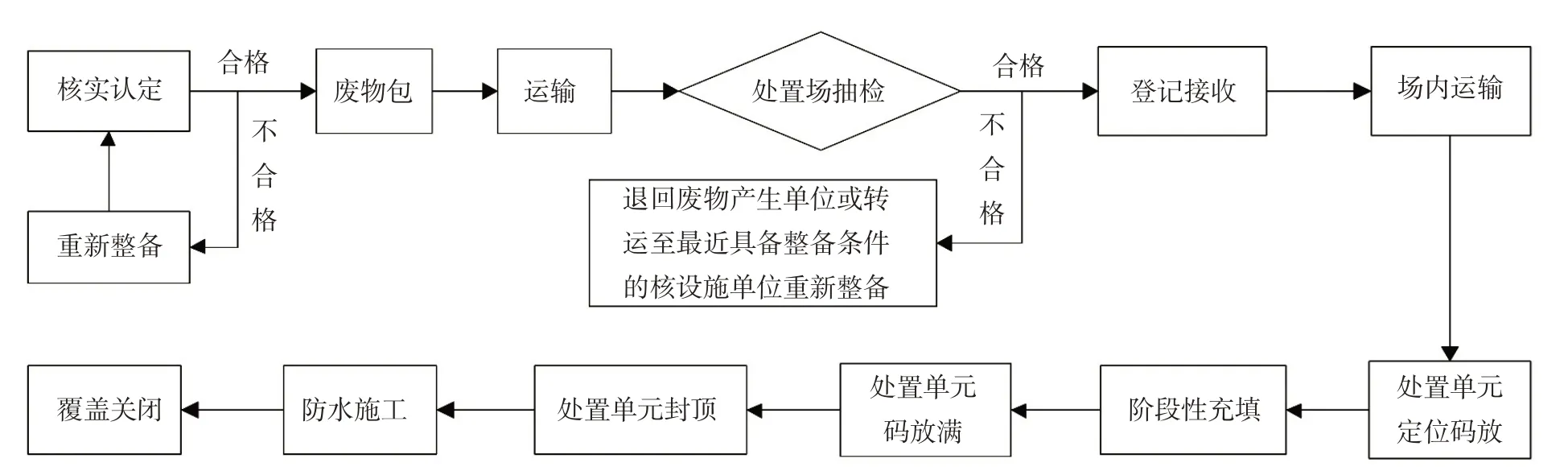

为确保飞凤山处置场接收处置的放射性废物包满足《低、中水平放射性固体废物近地表处置安全规定》(GB 9132—2018)《放射性废物体和废物包的特性鉴定》(EJ 1186—2005)等标准规范的要求[7-9],处置场结合场址特性、拟处置废物特性、包装容器类型和废物量等综合因素制订了图3所示的处置工艺流程,主要包括废物核实认定、处置场抽检、定位码放、砂浆浇注、处置单元封顶和关闭覆盖等。

图3 处置工艺流程Fig.3 Disposal process

2.1 废物包符合性控制

废物包的来源是废物产生单位,因此,废物包在送往处置场进行最终处置前,处置场进行了核实认定及处置场抽检工作。

在核实认定阶段,处置场收到废物产生单位按要求提交的“四书一表”申请文件,经过文件符合性审查后,处置场派遣专人到废物产生单位开展现场监查工作,并根据监查情况适时开展废物取样的第三方检测工作。监查活动结束后,对符合接收要求的废物包出具《废物包处置认定通知书》,随后安排有资质许可单位将废物包运输至处置场。

废物包运抵处置场后,处置场按照接收要求对运输车、货包和废物包进行检查、监测,同时,按一定比例对废物包进行非破坏性抽检。针对满足接收要求的废物包,处置场为其办理交接手续,予以接收并按批准的处置计划进行码放处置作业;针对不符合接收要求的废物包,将其退回废物产生单位或协商转运至距离最近且具备放射性废物整备条件的核设施进行重新整备,相应费用由废物产生单位承担。

2.2 废物包的码放处置

鉴于飞凤山处置场可接收处置的废物包表面剂量率最高可达45.5 mSv/h,因此,在码放处置阶段,处置场将面临天空反散射和码放人员的辐射防护等问题。

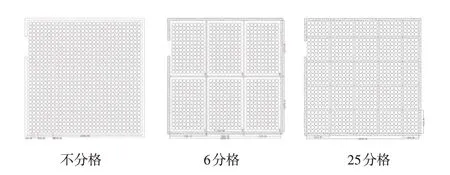

针对天空反散射问题,处置场采取处置单元内部再分格的方式进行码放,通过辐射防护屏蔽计算,并获批如下分格码放方案:废物包表面剂量率<1.5 mSv/h 的废物包不分格码放,废物包表面剂量率≥1.5 mSv/h 的废物包划分为6格或25格码放,分格码放方案如图4所示。通过采用分格码放方案后,处置单元外墙1 m外的γ剂量率为0.43~1.82 μSv/h,距离处置单元越远,辐射水平越低。同时,处置单元码放满废物包后进行顶板施工期间的辐射监测结果表明,顶板施工前、中、后的γ剂量率在0.42~6.69 μSv/h,后者数据较高的原因是受相邻处置单元已码放废物包的天空反散射影响,但均远小于设计的控制值25 μSv/h。综上,分格方案不仅可以有效降低天空反散射的影响,还兼具灵活性,可满足不同废物包的及时处置及连续码放需求。分格方案不仅可以解决废物产生单位长期积存废物的问题,还可降低废物产生单位及处置场的运维成本。

图4 不同表面剂量率废物包在处置单元的分格码放示意图Fig.4 Schematic diagram of grid putting of wastes with different surface dose rates in disposal units

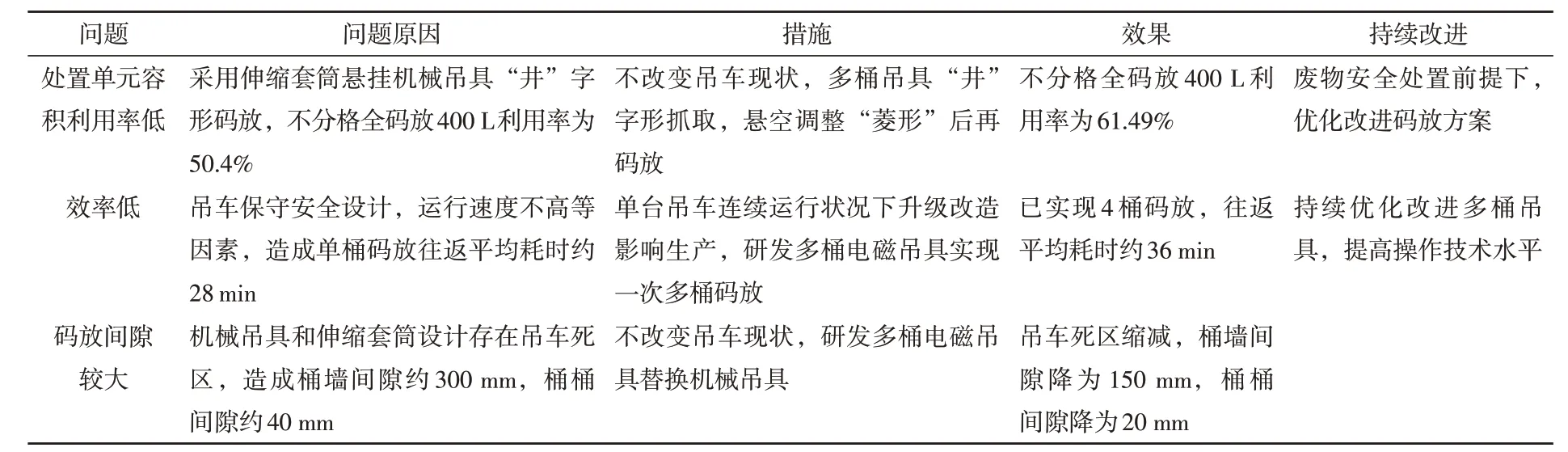

然而,分格码放方案会降低处置单元的容积利用率。例如,在采用井字型码放400 L桶型废物包情形下,不分格、6分格和25分格的处置单元容积利用率分别为50.4%、42.34%和29.62%。针对此情况,处置场通过改变码放方式、研发新型码放吊具和优化格间布局等方式(如用图5 所示的多桶电磁式吊具代替单桶机械式吊具),在实际码放过程解决了处置单元容积利用率低、码放效率低和码放间隙较大的问题,并在实践中取得了非常好的效果。由表1可知,多桶电磁式吊具解决了实际码放中存在的问题,不仅提高了废物包的码放效率和处置单元容积利用率,而且对提升处置场的处置能力具有非常重要的意义。

图5 多桶电磁吊具Fig.5 Multi-barrel electromagnetic spreader

表1 采用多桶、电磁式吊具解决的问题、措施及效果Table 1 Problems,measures and effects of using the hanger with multi-bucket and electromagnetic type

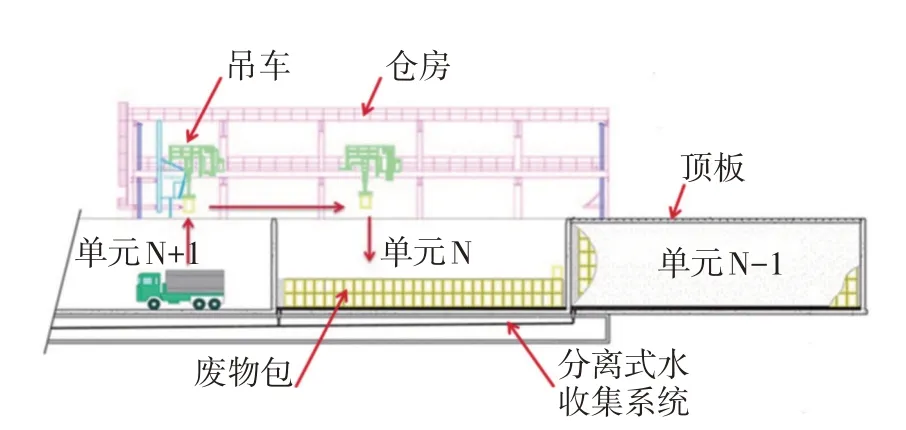

针对码放人员辐射防护等问题,处置场应用了距离防护的措施。具体措施是在处置单元上方安装数控吊车,码放时进行远距离遥控操作。在处置单元码放废物包期间,处置单元内无码放人员,人员均在距离处置单元160 m外的控制室遥控吊车进行码放工作,码放信号通过光缆传输,具体码放过程如图6所示。运输车通过处置单元预留的汽车通道进入待处置单元(图6中单元N)的相邻处置单元内(图6中单元N+1),处置单元上方带挡雨仓房的20 t 数控吊车接收控制室发出的码放信号并从运输车内吊起废物包并运行在N 单元内,按审批码放方案采取分层立式码放的方式精确码放废物包,实现每个废物包具有独一无二的码放坐标。N-1单元码放完成后,数控吊车移动到N 单位进行码放,N-1单元进行顶板施工,依次类推。故整个码放环节中,码放人员不直接接受辐射照射,仅接受控制室内的本底照射,剂量可控。同时,码放过程中如涉及数控吊车检修及吊具更换等工作,则数控吊车移动到N+1 处置单元进行上述工作。通过监测,N+1处置单元内γ剂量率小于5 μSv/h,因此,检修和更换吊具的工作人员接受的辐射剂量也可控。

图6 废物包在处置单元中的码放示意图Fig.6 Layout schematic diagram of waste packages in the disposal unit

3 辐射防护

3.1 个人剂量控制

在废物接收与处置作业期间,工作人员(含相关方直接从事放射性作业的人员)均佩戴热释光个人剂量计和个人电子剂量报警器。处置场每日登记统计个人电子剂量报警器数据,每季度或每个工作阶段测读和统计热释光个人剂量计数据。统计数据表明[10],在处置场运行的3年多时间里,工作人员人均剂量约为0.12 mSv,个人累积剂量最高值约1 mSv/a。经分析,个人累积剂量值最高的人员在1年内连续参加处置单元顶板和分格施工过程中的钢筋绑扎工作。综上可知,在处置场运行的3年多时间里,工作人员的个人有效剂量数据均远低于处置场正常运行情况下的管理限值5 mSv/a,说明处置场的职业防护与辐射防护安全措施是有效的。

3.2 设备及场所控制

处置场采用远程操作处置工艺,减少了设备的直接接触放射性。放射性作业前,工作人员均事先利用CoMo170 完成表面污染测量工作,事后再进行测量。历次监测均未发现污染。

控制区和监督区的工作场所进行外照射γ剂量率和表面污染监测,每次监测完成后,工作人员在场所设置的“辐射告知牌”上更新监测数据,对大于5 μSv/h 的区域设置警戒区,控制人员作业时间对小于5 μSv/h 的区域,处置场要求无作业任务人员不得长时间逗留,整个作业区域严禁吸引和饮食。历次监测结果表明,工作场所未发现污染,个人剂量低于管理限值。

3.3 相关方管理

处置场针对相关方管理制订了《相关方安全管理》等制度,对直接从事放射性作业的人员进行培训授权管理,并加强个人剂量控制。个人剂量监测结果表明,相关方人员个人有效剂量均远低于处置场正常运行情况下的管理限值5 mSv/a。

3.4 小结

飞凤山处置场运行3年多以来,处置场运行及相关方人员的个人年有效剂量均低于处置场的管理限值,从未发生过任何辐射事故,达到了辐射防护管理的目标和要求。

4 环境监测

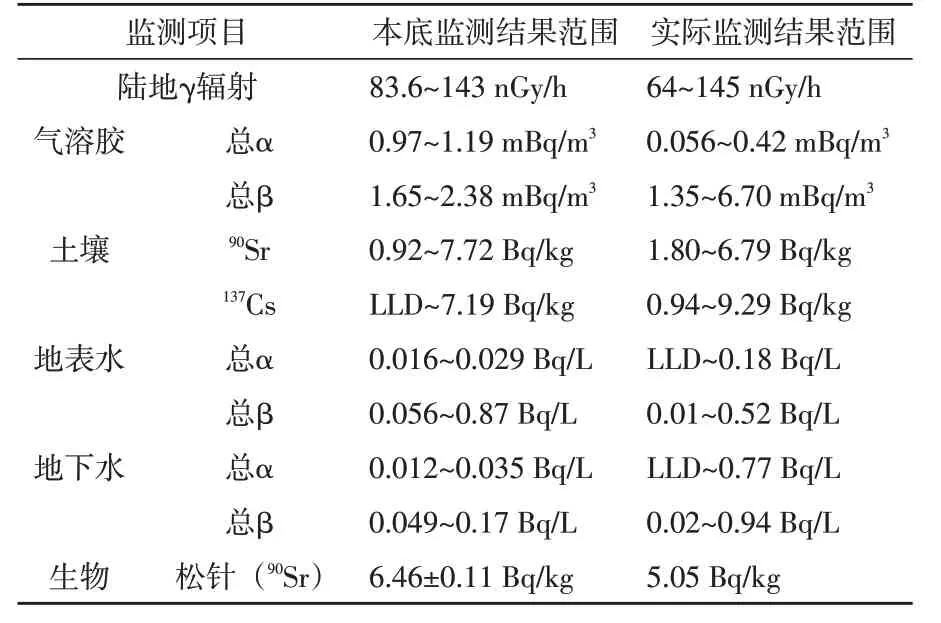

飞凤山处置场通过运行前环境放射性本底调查获得了场址及周围环境辐射的本底水平,并严格按照环境监测大纲开展了运行阶段环境监测,持续获得场址及周围环境辐射监测数据,掌握其水平和变化趋势,评价处置场运行对周围环境影响,并定期向监管部门报告。

4.1 监测范围及项目

处置场环境监测工作在以处置场为中心,半径10 km 范围内进行,监测项目涉及陆地γ辐射、气溶胶、土壤、地表水、地下水、生物等环境介质中的总α、总β、总γ、90Sr,137Cs 等。监测频次因监测项目的不同而不同,主要频次有月、季、半年和年。

4.2 监测结果

由表2可知,处置场运行3年多以来,环境监测结果与本底调查监测获得的结果基本一致,未对周围环境产生影响。

表2 飞凤山处置场各主要监测项目的统计结果Table 2 Statistical results of major monitoring items of Feifengshan Disposal Site

5 结语

飞凤山处置场已安全运行3年有余,利用远距离遥控操作,完成了西南地区历史遗留及新产生的万余立方米低、中水平放射性废物的处置工作,积累了一定的实践经验,同时也发现了一些问题:

(1)按照当前处置场的废物处置进度,预计2022年已建成的14个处置单元将处置满。随着西南地区老旧核设施退役的全面启动,以及为退役而新建的废物处理设施的投入运行,届时将会产生大量的放射性废物,我国需尽快开展后期处置单元的扩建工作。

(2)处置场首次实现远距离遥控数控吊车进行废物包的码放作业方式,但早期设计工况下数控吊车的运行速度相对缓慢,为及时完成处置任务,处置场采取了将单班组调整为多班组和研发配置新型多桶吊具等多项措施。在确保吊车安全运行的前提下,如何优化改进吊车的运行效率是一个必须重视的问题。

针对上述问题,建议采取能力提升及优化改进的措施:

(1)全面贯彻落实废物最少化要求,控制放射性废物产生,优化改进放射性废物处理工艺,尽可能地缩减最终形成的放射性废物包数量,以此提高已建处置场的利用效率并节约有限的处置资源。

(2)加快飞凤山处置场的扩建事宜,力争在2022 年年底完成扩建工作,提升处置容量,以满足相关单位的废物处置需要。

(3)在确保安全、经济合理的情况下,尽快优化改进现有数控吊车,提高吊车的运转效率,同时配置多种类型的多桶吊具,提升处置接收效率。

(4)以处置为核心,加强废物接收前的核实认定工作,保障处置废物信息真实有效,严格做好过程控制,满足批复限值需要,满足监管部门要求。