两个傍晚的月亮

文/陈烬

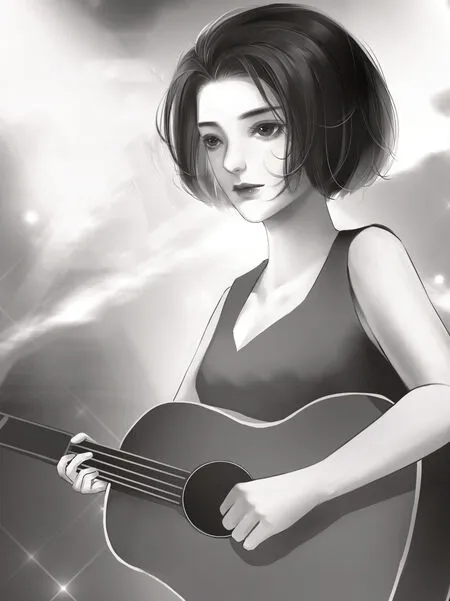

图/阿邓晨明

他是我的光,只不过是白昼里看不见的月亮,冬日里找不到的太阳。

(一)

演唱完毕,我无辜地站在台上,听见评委席里的喧闹声,像是锡纸被攥成一团后,哗啦作响,令人头皮发麻。

这是《原创》的晋级赛,我的词曲诡谲,像是波德莱尔的恶之花。灵魂撕碎了给世人看,美则美矣,却终究太过颓丧,一时间引起评委激烈的争执。

资历已高的歌手断然摇头,前卫的据理力争,斩钉截铁说我是天才。角落里我注意的那一席之地却静默得可怕,座位的主人紧咬着唇,在极力控制自己的情绪。

“我知道大家对这首歌有很多争议,只是我的创作能力问问台上的成茹小姐便自然心知,这三年来她的原创词曲,都出自我的手笔。”

话筒在握,主动权便停在我手心。我刻意咬重了“原创”两个字,笑里藏着锋芒。

四座哗然,监视器里闪烁过雪花屏,尽管直播被生生掐断,但我的话早已先一步,掀起人心中的漩涡。

“不可能。”录制中止,演播室乱作一团。评委席上的成茹咬唇否认,精致的妆容毁于一旦,仿佛泪水能给她的话增加可信的脚注。

我想事情闹得这么大,他不可能不出现。

果真这一想的刹那,我看到观众席的后排有人匆匆起身,与成茹并肩而立,我的视力很好,甚至能看见他的指腹轻轻地擦过成茹的脸颊,轻声哄慰。

镁光灯很亮,明晃晃地让我的嫉妒无所遁形。

混乱中我抢过话筒,对着嘈杂的台下,深深鞠了一躬:“成小姐,我来参赛什么都不想要,只想要回被你抢走的所有东西就好。”

包括《屋顶》的伴奏带,包括这三年来数十首为她确定歌坛新秀的原创词曲。

包括,那个为她倾倒,却是我心尖珍宝的葛宸。

人人都说成茹创作欲望丰富,虽和青梅竹马的恋人葛宸一帆风顺,偏偏有细腻的体察,将爱而不得描述得恰到好处,宛如亲身经历。

因为阴影里的我,才是那个爱而不得的人。

近在咫尺的时候,我深刻地,单方面地,爱着葛宸,不知悔改,没有退路。

这个故事自我开始,也该从我结束。

(二)

从脑海里,我曾无数次粗暴地将重逢的片段扯出来,想删除,却记忆犹新。

草地弹唱会上坐满了人,无数手机屏闪烁着微光。葛宸是压轴,被簇拥在人群中央,轻快地扣弦而歌,嗓音似自由明快的风,轻易地在无数少女心中穿梭。

“错了,左手的音偏上半度,是吉他没调好。”他将将结束,欢呼和掌声交错,偏偏只有我突兀地发声,一针见血,仿佛故意要拆他的台。

草地上视野昏暗,远处的路灯只能勉强照见我的轮廓,彼此看不真切,却有暗流涌动。

很快就有护他的小姑娘循声将手机上的电筒朝向我,刺眼的强光照得我眼花,摆明了就想警告我不识好歹。

“小学妹,”葛宸却在此刻开口,语气温和,即刻就给了我一个台阶:“请你来帮我调琴好吗?”

我满不在乎地拍拍皮裙上的杂草,起身时没注意到脚下有碎石,就往前栽,离我最近的女生往旁撤一步,眼看要摔跤时,他反应倒是及时,将我抱了个满怀。

我在他怀抱里仰头,近距离地看,重逢那双我朝思暮想的眼睛。

“原来是你啊。”葛宸这时认出我,眼亮得像是有星子入眸,碎落着温柔的浅笑:“一见面就给人一个下马威,一点都不肯认输。”

“我是来报恩的,”我收了戾气,心怦怦直跳,退开几步也软了眉眼:“葛学长,原来你还记得我啊。”

我缓了缓,接着用耳去贴琴弦,滚烫的脸只差没把琴弦给点着。拒绝了他递来的调音软件,靠自己的听觉,仔细辨认每一个音。

外行人听不出门道,我将琴重新归还给他,他送我回宿舍。

“寻人寻到大学里来了,嗯?”尾音上卷,他轻笑出声,像是新叶上滚落的露珠,在我的心网上振颤。

我认识葛宸,是高考后某场学生选秀的初赛,他被邀请到我那座小城做评委。我唱shoegaze,评委连声摇头。只有他力排众议,将一张直通卡塞进我的手心。

可比赛结束,我却出了乱子。和我同组搭档的女生落选,便在后台污蔑我偷窃化妆品,心机难防,证据也果真在我的储物柜里找到。

不知是哪家的大小姐,顺带着发泄落选的忿恨,毫不吝惜地把腮红和金粉统统往我身上砸。

“不如让我偷了,也好过暴殄天物。”想是关系户,四周人不敢言语,我倚在储物柜旁不闪不避,狼狈地笑,额角被砸中了,火辣辣地疼。

葛宸就是在那个时候从天而降,三言两语就将我脱困。

“别怕。”一件薄荷味的外套落在我头上,想要掩饰我的狼狈。

他的嗓音清澈如泉,将那些嘈杂的声音都隔绝在外,原先我不觉得多委屈,可他那一句温声的“我在这里”,却成了瞬间触发我眼泪的开关。

“你不怕救错了人?”彼时我的心绪勉强平复,用时断时续的嗓音问他。

“我的人,总不该被欺负的。”走廊安静的角落里,他对我解释,或许感觉理由不够,又多加一句:“何况喜欢音乐的女孩,我不信你的心会坏到哪里去。”

或许这个我的人,只是省略了动词,我挑的人,我选的人,我觉得不错的人,可他偏偏说我的人,让我方寸大乱。

无论他人何以言说,他心中的天平始终往我的方向倾斜。

这足够让我缴械投降。

因为这场闹剧,我的晋级资格被取消,却没来得及问他要个联系方式,只记住了评委席上台签的名字。

“要坚持原创啊。”临别时他对我说,日光晴朗,眼波温柔,仿佛整个宇宙的星球都揉成细砂,洒进他漆黑的眸子里,闪闪发亮。

就在那一瞬间,我有光,也有了方向。

(三)

如果你认真听,每一首歌都是为你而唱。

我的个签在遇见他之后就已修改。往来的访客那么多,只有葛宸的足迹能踏在我的心上。

进校前我就打听过跟他相关的消息,相貌出众,音乐才华横溢,他统统拒绝,抱歉地说自己已有女友,却迟迟不愿说出女友的名字。

有人证却说不出名字,这多半只是个幌子。

靠近他,我有我自己优势,也有我自己的方式。两种平行生活要寻找交点,投其所好,永远是制胜的窍门。

可音乐社他早就退居二线,现在工作的重心都放在校合唱团里,他是团长,也是男高音的领唱。

校合唱团来新生里挑人,规定要演唱《送别》。面试的人都规规矩矩地跟着钢琴提高起调,只有我背了把电吉他,在众人惊诧的眼光里将悠扬的旋律变奏成爵士,顺利入选。

但这毕竟是合唱团,求的是统一和谐,而不是个别突出。唱惯了solo 的我,自然有些不适应。

“陈槿,收一下,声音太尖了。”指挥怒目而视,不知道第几次提醒我。

这样的失误,有时候是无心,有时候是故意为之。我吐吐舌头,视线却望向葛宸的方向,目光相碰,他眼里的理解中又夹着无奈,却依旧用唇型无声地跟我说加油。

后来的某次,指挥终于忍无可忍,风雨欲来,葛宸往前走,拍拍他的肩膀,靠在耳边不知说了什么。

那次排练结束,葛宸照例要锁门,关灯关窗。我故意慢腾腾地整理书包,在教室留到最后。“合唱对你来说是有些勉强,”他临走时看见我,笑着说了几句:“你悟性这么高,

既然想学好合唱,慢慢尝试。”

他想错了,我志不在此,我志在他。

“感谢你替我解围。” 我跑过去坐在琴凳上。长指行云流水地在钢琴键盘上划过,将刚刚钢伴的弹过的曲子飞快地弹了一遍,分毫不差。

我学钢琴十年,最好成绩是省赛第三,吉他五年半,自弹自唱完全不在话下。看见葛宸的眼里倏然闪过的光亮,我觉得这件事大抵是妥当了。

“你有绝对音感?”他漆黑的眼里满是惊喜。

“系统训练过吗?”

看见他探究的眼神,我佯装镇定地摇摇头:“没有,我也不知道为什么。”

“给你出个测试?”

“接受挑战。”我将头往后仰,唇角挑了个自认为不错的笑,倒着对上他的视线。

他开口,流行歌曲信手拈来,我高度紧张地捕捉每个音,每次不用十秒,我的伴奏都能准确跟上他的声音。

“要什么奖励?”

“唱一首歌。”

葛宸说好。

下次训练时,我规规矩矩地将自己的声部唱好,没有给他难堪。

我渐渐摸清了葛宸的作息,有课的时候七点十分出门,单数日合唱团排练,食堂最常点的套餐是土豆牛腩。

偶遇自然是接二连三,他偶尔也笑着说是不是有缘份。跳蚤市场上我尾随,努力在挣扎着在人群里找到他。

原本不食人间烟火的男神,手里却努力端着塑料汤碗维持平衡,里头装着刚煮出的肉燕,晶莹剔透,和碧绿的香葱。

看见我,他似乎还有点窘迫,解释两句:“几个同学开的店铺,非要我买一份。”

“要尝尝吗?”

他用竹签插起一根,想递给我,我反应更快,托着他的手腕,就将鱼丸吞进嘴里,触到手腕上温热的温度,姿势有些暧昧,我却暗自开心。

“你啊,吃相像猫一样。”他转身来跟我说,眼里又是温和的湖,不动声色便让我栽进去。

他的袖口垂下来,骨节分明的长指晃晃荡荡,看起来便是很好牵的模样。

我爱他的好嗓音,爱他从内而外温柔的做派,爱他每一个蹙眉的模样,爱他脸颊上的酒窝。

下个阳光明媚的午后,我去他的教室找他兑现承诺,看见他坐在窗边的位置,就抬手轻轻地敲窗。

他看起来正在算题,手上的事情被我打断,却不气不恼:“晚自习结束后在教室门口等我。”

大一时的晚自习是学校强制要求,我蹦蹦跳跳地离开。

操场上熙熙攘攘,几乎全是相偕的情侣,我和葛宸并肩而行,在其中倒是有些微妙。

“歌由我点是不是?”我眉开眼笑地看他,他点点头。

我故意报了一长串歌名,全是甜到发腻的情歌,葛宸摇摇头,温柔的眼有些孩子气:“故意刁难我的吧?”

“要反悔吗?”我停下来,相对而立,迎上他的视线:“可不许反悔。”

“这首吧,你是我亲爱的姑娘。”葛宸开口,我却愣在原地。

“唱给我的?”我故意不经意地问,心神已跟着摇曳。

葛宸没有回答,再回头时他已经开嗓,即便跑道人多,他唱歌时从来不惊不惧,有人窃窃私语,他却依旧投入,任何地方都可以是他的舞台。

“即使你变了模样/即使你把我遗忘/你依然是我最心爱的姑娘。” 他轻声吟唱,从我的心尖穿过去,音色没有原唱的嘶哑和沧桑,通透里却藏了一份悲恸和绝望。

彼时我心如鼓擂,幻想那个他口中的姑娘会不会是我,终有一天幻梦破碎,我才恍然大悟,为什么我站在他身边,他却总在歌里唱着远方。

(四)

我每天都在绞尽脑汁,怎么能让葛宸更喜欢我一点。

紧接着就有不错的契机,因为合唱团策划了团建活动,大家一起到海边烧烤玩游戏,游戏要跨越一个极高的篮网,单凭一己之力,每个人都一筹莫展。

最后想出了个团队合作办法,两边都留男生,这边托起,那边接住,大家胜负心都强,所以也不避讳肢体上的接触。

我过去时,接到我的便是葛宸。他身上好闻的沉香味都钻进我的鼻腔。故意停留了几秒没有起来。

大家一起在海边烧烤,眼见香肠即将烤熟,我却没在看见葛宸的身影。人潮边缘,葛宸面海而立,白衬衫被海风鼓成船帆,单薄的身影有些许落寞。

我自作多情地悄悄靠近,踮脚用十指蒙上他的眼睛。葛宸往前一步,挣脱开,醇厚的嗓音顺着微咸的海风抵达我的耳畔。

“槿槿,我知道是你”

“心情不好?”

“没有,在想一些事。”他回答,然后突然发问:“你觉得我怎么样?”

“很好,长得好,唱歌好,什么都好。”我掰着手指数他的优点,他却始终沉默。

细碎的刘海隔着眼,我没有看清他眼中的情绪。

我想起从前听到的那些传言,说葛宸脾气温柔,可温柔不仅是安慰剂,更像是挡箭牌,将你和千万人一起都挡在门外,走到一定距离,就再也靠近不了他的心一步。

可认为自己会和别人不一样,才是单相思里最大的错觉。

就像此刻的我,认为只有自己能读懂他寂寞的情绪。

活动到最后自然少不了唱歌,葛宸自然被推上去,众人扭扭捏捏,我主动接过女生的部分,和声动人,倒也搭得甚有层次,四目相对时,彼此的眼里有光。

此生不换,我在心里暗想,倘若有这样的搭档。

于是校园的十佳歌手开始报名时,我带着一首原创的词曲,又来敲他的窗子:“请你当个老师好吗?”

这首歌是写给他的,所以我在歌词里写

——世界那么大/相遇那么难/却偏偏让我找到这个这么好的你。

“这里不好,是不是改成三拍比较适合。“葛宸没听出我的心思,注意力全在词曲上,偏着头认真地思考了一会,然后转过头来问我的意见:“你觉得呢?”

“我觉得这首歌,两个人来唱会比较合适。”我大着胆子说这番话,期待他的回应。

我努力寻找不一样的称呼,将自己和别人对立开来,起初是伯乐与知音,再次是默契的搭档,然后我便能乘虚而入,在他的心间占据一席之地。

有时候我也自我怀疑,我真的爱音乐吗?可我的绝对音感,我的即兴伴奏,我在u 盘里存着上百首原创的小样,最后全都变成了我来接近葛宸的筹码。

排练很顺利,他比谁都用心,交代舞台上该有的准备,将所有的布置准备妥当,一切都不需要我操心。

临上台时,我依旧紧张不堪,甚至在彩排时差点失声,调整后才终于稳定他轻轻地反握住我的手指,温热的触感顺着血液一直游走在心头。

“别害怕,这个舞台只属于你一个人。”

四面八方的喧哗都在瞬间静止,我的眼中只剩下他的倒影。

我毫无悬念地获得了冠军,如果我最幸福的那一刻,那应该就是那一刻,众人欢呼中,我和他一起捧着冠军的奖杯,灿烂的笑靥定格在照片里。

理想与爱人,都在我左右。

(五)

可事往往不如人所愿。

“有件事想要拜托你。“那时候葛宸主动在排练结束后找我,声音令我如沐春风。

“好。”下一秒的我毫不犹豫地点头。

“你不问问我有什么事?”葛宸反被逗笑:“就这样草率?”

“你帮我准备一下《屋顶》的伴奏谱好吗,只要录音就可以。”他切入正题,连拜托也这么彬彬有礼。

我点头答应。

葛宸愿意主动来找我,我以为峰回路转,但命运的大拐弯向来都是有条件的。

没有现成的伴奏谱,我就靠我的耳朵一个一个音去听,正着听反着听,大概列表循环了几百遍,终于将伴奏谱一个音不差地还原出来。

他说将音频交给合唱团的钢伴方靥就可以,我问他为什么,他只说在准备礼物。我好奇他在筹备什么秘密,便事先和方靥打好招呼,说她生病了,自己来顶替她参加。

“我觉得方靥学不出精髓,不如我亲自为你伴奏!”

阶梯教室被布置得焕然一新,里头有几个我不认识的陌生人。看见来的人是笑嘻嘻的我,葛宸的脸上的表情有些错愕,却也未说多的话。

钢琴前奏起,唱到女声部分时,我看见玻璃门被推开,从中走出一个五官明媚的女孩,雪球般的耳环在来回摇晃,海藻般的大波浪垂在肩头。

她细钻的高跟鞋上大概带着尖锐的钉,每走一步便深深地往我心里扎。

我就像个拾荒者,偶尔从同一条路上走过,看见地面上洒落的微尘沾染着光,就当宝似地小心翼翼收藏起来,而成茹得到的却是一个完整的太阳。

台上唱“让星星点缀成最浪漫的夜晚。”台下我自欺欺人的世界开始坍塌。

我终于知道他准备这首歌是为了什么,是为了欢迎成茹来到他的城市,以歌表意,大抵是音乐人独有的浪漫。

众人开玩笑,说终于有缘得见大明星,又调侃饶是葛宸也不能免俗,用这些老掉牙的戏码。

女孩娇羞地笑,露出洁白的贝齿,像是张开翅膀的美丽蝴蝶,然后扑进他的怀里。

“不要紧,小茹喜欢就好。”葛宸被调侃,却从来没有生气,眸里噙满通透的温柔。

原来我努力了这么久,终究是给别人做嫁裳,而且我还心有欢愉,把这件嫁裳做得特别漂亮。

原来他说已有女友从来不是谎话。成茹,异地恋,崭露头角的原创音乐人,签约给星娱公司,新晋偶像,对外自然要保密这么一个圈外男友。

那时候我以为我是特别的,我以为我是可以走进他的心。我半开玩笑地说他把自己的心上了锁,他也不置可否。我把自己打磨到连形状都没有,才发现那是一道被他亲自反锁的门。

而门里他的城堡,早已有了守护的公主。

成茹在这座城市的停留不过短短数天,很快便要赶回去继续她的事业,我和葛宸的生活仿佛恢复如常。

就是从那以后,我开始时刻关注成茹,用播放器下载她的每首歌,她的风格甜美,偶尔也反差很大,直到那天听到一首被盛赞的原创单曲。

编曲不同,加入了电子和鼓点,旋律走向却基本相似,我很难不怀疑。我越听,越觉得那就是我的某首原创。

我曾经心血来潮地发布在某个小众的平台,听众不过三人,但后来又删除,注销了账号。

年少成名,后来却江郎才尽,放眼整个乐坛比比皆是,

灵感如甘霖,终究会有枯竭的那一天。

我用私信给成茹,询问这件事,晚上我坐立不安地看手机,却已经有消息,答应和我出来见面,我准时赴约。

我惴惴不安,精心打扮了一番,心想输人不能输阵,第二天坐在我面前的,却是葛宸。

我和他同时开口,尴尬地和对方撞在一起。

“我很抱歉,小茹作出这样的事。”同为做音乐的,我想他最知道,旋律上超过四个小节的相似就可以被判断成抄袭,而成茹这首歌,是彻头彻尾的框架一致

我从头回想了一遍,葛宸和我的交往,似乎全都带上目的,小心翼翼地旁敲侧击,断定我只是当音乐为兴趣爱好,并不想进军娱乐圈。

我开始陷入深刻的怀疑,葛宸对我的优待,是不是只是因为瞅准了我,是下一个可以利用的目标,是任人宰割的牲畜。

“你请我吃这餐饭吧,这件事就一笔勾销。”我努力挑了个好看的笑,自己却心如刀绞。

菜肴丰盛,我食不知味。

或许倒霉事都是接二连三的,没过多久,,我莫名其妙地患上植物神经官能症,名字很复杂,但结果很简单,可以正常说话,却会在张口唱歌时发不出声,一个音也唱不出来。

说难听点,我的嗓子废了。

“没事的,没事的。”嗓子不行,我想到的第一个人却是葛宸。我在他面前嚎啕大哭,然后下意识地扑进他怀里。

怀抱很温暖,我却感觉到他身体的僵硬,却没有将我推开。

我早该明白的,我以为他三番五次的不回应是默许,殊不知只是容忍退让。

倘若真正心动,怎么也轮不到我来努力。

我去看了无数次医生,葛宸也陪我去了很多次。医生束手无策,解释说这只是心理上的症状,尽力做疏导。

我守口如瓶,因为我再清楚不过,我背叛了我的灵感,将天赐的旋律贩卖给别人,我理所应当受到惩罚。

(六)

后来我找到葛宸,说了我自己的决定。

“跟你没有关系。我现在不能唱歌,那些乐曲存在手机里也白白浪费了。”

我轻描淡写地将这件事一笔带过,他的眸色深深,神色难辨。

“可你总有能恢复的一天。”葛宸似乎在为我找借口。

“喂,不是搭档吗,这么分清你我干嘛,”僵持不下,我索性开起了他的玩笑:“物归原主而已,你不要太介意啦。”

他似是终于同意,然后叹了口气

我的话说得没错,那些歌都是我写给葛宸的,我自我宽慰,所有权都在他那里,他愿意转赠,也不算太坏。

之后很长的时间里,我就是成茹背后的歌曲制造机,偶尔也拿着命题来找我,源源不断地产出。

或是出于愧疚,葛宸对我的关心开始成倍地增加。有时候我说要创作,他便会条件反射地询问要不要陪我。

与此同时,成茹用我的作品交出了满意的答卷,唱片公司如获至宝,紧锣密鼓地开始筹备新专辑,连跨年的夜晚成茹都在工作。

只是最后一次,我心上那根弦终于崩断。

在排练室里,她打来电话说要失约,葛宸在窗外听,我的耳朵向来很好,连成茹说话的声音都被捕捉到自己的耳朵里。

好像也是他们在一起百天的纪念日。

挂完电话,我看见他眼里淡淡的失落,说要先走一步。

我说谎了,悄悄地尾随他,看见他失意走到城市中心的酒吧里,在门口徘徊了许久,站到双脚几乎僵硬,也没看见他出来,我终于也推门进去。

昏暗的灯光下,台上驻唱的乐队,振聋发聩的歌声,像是掩藏真心的面具。

在人群中一眼挑出他的能力,谁也比不上我。

“嗨~”我不动声色地坐过去,葛宸的眼神混沌,没有认出我是谁,呢喃着说:“谢谢。”

“我是成茹。”我神使鬼差地这么回答,开口就是一个拙劣的谎。

微醺的他半信半疑地打量我,紧接着,一个滚烫的吻落在我的额上。

“你不是她,她从来不这么紧张。” 葛宸摇摇头,右手眼看着又要端起酒杯。

我从他的手里夺过酒杯,像喝水一样一口气全部饮尽,很快我的脸便涨得通红。终于燃起勇气,将台上的主唱都赶下来。

倏然之间,突然有无数的情绪想从咽喉里喷薄而出。

“今天,这首歌,我想送给一个人。”我将话筒从主唱手里抢过来,全然忘却我早已不能唱歌的事实,却在开嗓之时,我的声音在瞬间回来了。

“白昼里的月亮”

我声嘶力竭,用了所有的情绪,每个细胞都在疯狂叫嚣,那些不曾宣之于口的喜欢,热烈的发酵,肆意燃烧,最后心田寸草不生,归结为一片荒芜。

灯光昏暗,我看见葛宸起身就走,我下意识地丢下话筒,追出去,着急地去抓他的手。

“她愿意将你让给我吗?倘若她愿意,我便从此给她写一辈子的歌,分文不收。”酒吧的门口,我终于说出我的心里话。

他错愕的眼神里,我伸手去捧他的脸,终于说出自己的心里话:“葛宸,我喜欢你,我真的很喜欢你啊。”

“槿槿,不要胡闹,不要让我们的关系难堪。”他伸手推开我,力气极大,我往后趔趄几步,终于跌坐在地上,泪水无声地往下流淌。

他没有回身拉我,仿佛要彻底揉碎我的幻境。

就到此为止吧,就这样吧,我的喉咙恢复了,也该有一个形式上的了断。

(七)

从那以后,我在学校里避开他。葛宸心知肚明,也从不来打扰我。我和他的聊天窗口很简单,一直短暂地停留在那十几首免费赠送的小样上。

抄袭这件事我顶多算是同谋,算不得受害者。

思绪回转,我带出的闹剧沸沸扬扬,成茹这个名字,连带着关联词的抄袭,很快冲上微博热搜的第一位,并且居高不下。

我低估了媒体掘地三尺的能力,却将我在酒吧里唱歌的情景,全都一五一十地挖了出来。二女争一男的戏码,很快成为无数人口中的谈资。

我以为作出这场闹剧,选秀活动也要戛然而止。谁料到导演组找到我,说就需要制造话题点,我顺利晋级之后,成茹宣布退出。

那个熟悉的,我能准确地背出十六位号码的数字出现在手机屏幕上时,我毫不犹豫地按下接听键。

是葛宸,他约我出来见面。

我几乎做好了所有的准备,他骂我,我牙尖嘴利,能回应百倍比这糟糕的词句。

可是他开口的第一句话,却是对不起。

第二次了,他替成茹为我道歉。

“瑾瑾,”他开口,然后欲言又止,在我的心破开了一个很长的口子,然后:“无论你做什么,都是应该的,我会去劝劝小茹。”

我本该转身就走,却因为葛宸开口的故事停了下来。

“小茹十五岁的时候,因为一场意外,左耳失聪,如果耳返突然没有声音,在舞台上便会失去节拍。”

他将往事缓缓掀开,葛宸尽量不带个人情绪。仿佛那一幕站在眼前。他将拳头攥紧,又慢慢松开,然后告诉我:“是因为我。”

“她从前跟你一样,”葛宸突然又笑,仿佛深陷入回忆中的美好:“总是追在我后面跑,然后反而要怪我为什么总是来惹她。”

他的眼里有光,可那光再过璀璨,却不是为我而生。

他将所有的深情给了成茹,而我从缝隙中漏出的一点幽暗光亮,就妄想他是我的整个世界。

我多蠢啊。

“我用了很多办法,想重新让她开心起来,有一天她突然兴高采烈地找到我她想要做原创,请我尽力帮助她”。

我难以置信地睁大眼睛:“所以之前她的那些作品,其实是你写的?”

葛宸无力地点了点头。

“那天被你发现,她哭着打电话给我。”葛宸沉默了片刻,好似并不想回忆起这个片段:“说她的未来都要毁在这里,该怎么办。”

所以原创才女的名号,原来从一开始就是假的。

可葛宸毕竟没有太多作曲的天赋,唱歌和写歌天壤之别,没写出几首惊艳的就陷入循环的怪圈。。成茹知晓,明面上说愿意为了自己努力,可私下里却专门挑选那些无人问津的词曲,作为自己的囊中之物。

或许是孽缘吧,她才挑了第一首,却恰好撞到我的作品。

后来的故事,大家都已经心知肚明。

“瑾瑾,很抱歉,我不能回应你的感情,但我已经有小茹啦。”

言尽于此,他也最后离开,面对着他远去的背影,我在心底对他做了最后的告别。

愿你过得开心,愿你不为名缰利锁所累,愿你遇见善良的人们,愿你与成茹和睦美满白首不相离。

好像没有资格愿你好,我这样一做,就是对你最大的不好。

(八)

葛宸不知道,我和成茹其实私下见过面。

约见的地点是她决定的,她姗姗而至,光鲜亮丽得像是舞台上的明星,明明我才是主人,却被她反衬得黯然失色。

“我知道你喜欢阿宸。”她单刀直入,只有一次照面酒杯她看出端倪:“他不可能喜欢你的。”

“倘若声名和心爱之人只能选一样,”我尽力维持住我嘴角的笑,不让自己的神情露怯:“成小姐,我等你的答案。”

“你在威胁我?”女孩像是犹豫了许久,终于咬着唇回答:“倘若你能让他心甘情愿,我就把他让给你。”

我没有跟葛宸说,他的女孩,也曾想过将他拱手相让。

这个赌注输到最后的应当还是我,我无法让他心甘情愿地爱上我,也根本没有办法,在伤害她的同时,小心翼翼地呵护葛宸那颗时刻为她牵动的心。

(九)

我最后一次听到葛宸的消息,是他订婚,还是从合唱团的群里。

听到消息时我正在排练,吉他的弦很应景地崩断了一根,指尖浮现出淡淡的血痕。

成茹在音乐圈销声匿迹,重新平凡如微尘,背后始终有怀抱在等她。

而我取而代之,可以肆意地创作自己的词曲却也直面纷繁复杂,倒退一步,就是悬崖万丈。

我写了最后一首歌,送给葛宸。

任性如我,本该去大闹一场他们的订婚典礼,交代司仪将唱歌热场的婚庆公司换成我这个知名歌手,甚至连祝贺词都已经准备好了,“这首歌送给永远写不出词曲的成茹女士,祝愿你们百年好合,早生贵子。”

我想成茹的脸色一定会很难看,我只是个普通人,讨厌的人不快,我便会开心。

后来我被无数签约和代言淹没了,根本腾不出心思来担忧这回事。

而我最后一次想起葛宸,是在综艺节目上被主持人询问,你的理想型是什么?

“一米八二,笑起来单侧脸有酒窝,会至少一种乐器。”

等这番话脱口而出以后,我才想起我说的这个人是他。

我笑了笑,将自己的情绪掩饰得很好,镜头外的观众当我是害羞。

他是我的光,只不过是白昼里看不见的月亮,冬日里找不到的太阳。