付家焉煤矿瓦斯地质规律分析

周正兵

【摘 要】 我国煤矿瓦斯灾害频发,其关键原因之一是瓦斯预测技术不完善、瓦斯分布规律不清楚。本文通过收集付家焉煤矿瓦斯地质资料,基于瓦斯地质理论,分析了地质构造的演化过程、地质构造在本煤田的规律、煤的变质程度和煤层埋藏深度等因素对瓦斯赋存的影响。研究结果表明,影响本区域瓦斯生成量的主要因素是演化过程;地质构造对本区域局部瓦斯的赋存为次要因素,也造成井田的局部瓦斯富集;煤变质程度高,吸附能力强,有利瓦斯赋存;煤层埋深是影响本井田瓦斯赋存的主控因素。

【关键词】 瓦斯地质;瓦斯赋存;构造演化;河东煤田

【中图分类号】 TD712 【文献标识码】 A

【文章编号】 2096-4102(2020)04-0016-03 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

瓦斯在含煤地层中受地质条件控制,并经长期的地质作用所形成的产物。充分研究瓦斯的地质赋存规律、深入研究瓦斯的生成机理、地层瓦斯保存富集机制和瓦斯运动及移动规律对煤矿开采意义重大。目前,我国针对瓦斯地质规律的研究手段尚不够多,主要是通过分析瓦斯的地质赋存条件推测其赋存状况,定性研究的较多。付家焉煤矿由原裕祥和裕安两个小煤矿整合而来,为高瓦斯矿井,瓦斯已成为制约矿井安全生产的主要因素。本文根据该矿瓦斯地质资料,利用瓦斯地质理论结合实测验证等手段研究付家焉井田瓦斯地质规律,探讨瓦斯赋存状态和基本分布规律,对付家焉煤矿的开采安全和生产具有重要的实际意义。

1矿井地质概述

付家焉井田位于河东煤田中段东部,区域构造位置处于吕梁复背斜之次级构造离石中阳向斜东翼。井田含煤地层为石炭系上统太原组和二叠系下统山西组。山西组平均厚度71.53m,含1、2、3、4、4下、5号煤层,其中4号煤层为可采煤层。煤层平均总厚1.80m,含煤系数2.6%;可采煤层平均厚0.64m,可采含煤系数0.9%。太原组平均厚度80.84m,含6、7、8、9、10、11、12号煤层,其中9、10号煤层为稳定可采煤层,煤层平均总厚7.53m,含煤系数9.3%;可采煤层平均厚6.02m,可采含煤系数7.4%。

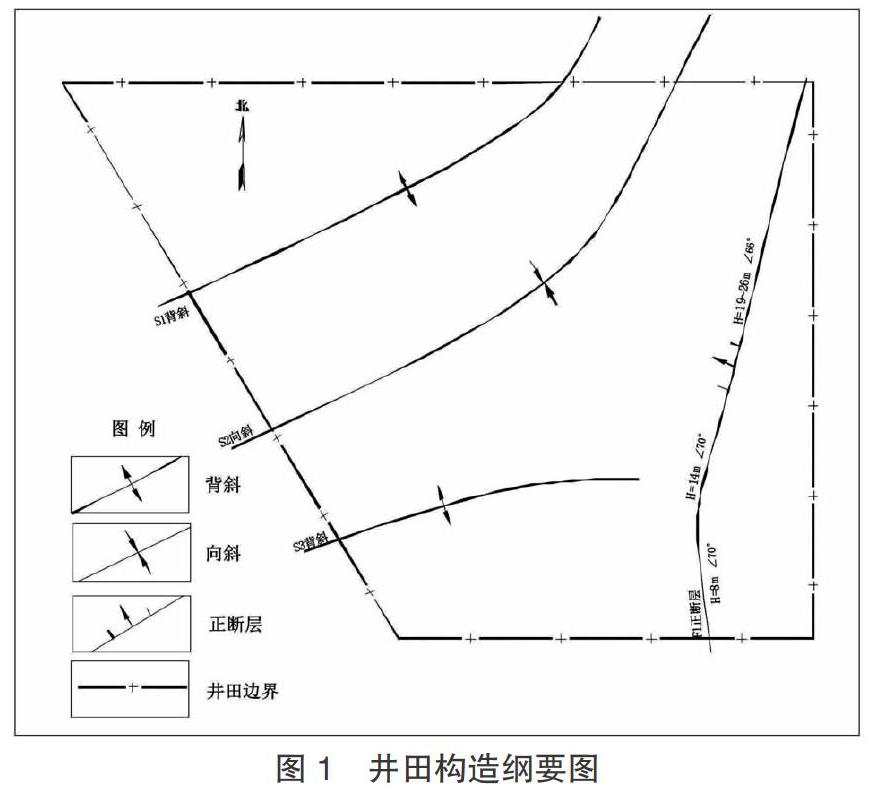

受离石-中阳向斜的影响,付家焉井田区域地层表现为单斜构造,走向北北东、倾向北西西,存在次级起伏但发育一般,主要由两条背斜(S1和S3)、一条S2向斜;地层倾角为3°~8°左右,其中东部地层较陡,倾角在10°~14°范围。井田共发现15条中小型正断层,除F1断层规模稍大外,其余均为落差2.1m以下小断层(图1)。主要构造特征如下:

S1背斜:位于井田西北部,轴向N65°~70°E,斜穿井田。该背斜西北翼倾角约3°左右、东南翼倾角为5°-6°左右,较为平缓,延展长度2460m。

S2向斜:位于井田中部,轴向N60°-40°E,斜穿井田中部。该背斜西北翼倾角在5°-6°、東南翼较陡倾角为6°-14°,延展长度2970m。

S3背斜:位于井田西南部,其轴向呈N70°-75°E,向斜两翼基本对称,地层倾角为5°-10°左右,井田内延伸长度1800m左右。

F1正断层:位于井田东南部,断层走向N5°W转N10°E,北段略呈弧形延展,断层倾向W,倾角70°,落差8-26m,延伸长度约900m。

2瓦斯赋存影响因素分析

2.1构造演化过程影响

井田区域煤系地层属于河东煤田,煤系地层主要由石炭二叠系构成,历史上受印支、燕山和喜马拉雅三大构造运动改造作用。至二叠系时期,华北板块地层遭受西伯利亚地层和扬子地层两个板块的挤压,致使祁连-秦岭海槽逐渐闭合,造成华北板块地层发生了不同程度的抬升和倾斜,因此该煤系地层环境表现为持续沉积埋藏的二叠系、三叠系陆相沉积。至三叠系晚期地层积累的最大埋深达到了3100m左右,造成煤体深度变质,最大镜质组反射率R0达到1.30%,为第一次生烃阶段。

印支期末-燕山期初的早中侏罗世,地层呈升降振荡,致使地层遭受剥蚀,生烃停滞,但由于盖层较厚,可达2800~3000m,煤层中瓦斯有利于赋存。燕山中期,即晚侏罗世至早白垩世,菲律宾板块继续向北俯冲。华北陆块中的构造应力场状态向西偏移产生NW-SE向的左旋力偶,形成近SN向褶皱和逆冲断裂,伴有剧烈的岩浆活动,致使本区域煤层发生热变质作用,R0达到2.0%,煤发生二次生烃。张志庆等认为煤层大量生气主要发生在生烃的第二阶段。燕山期晚期-喜马拉雅期,地层连续抬升,煤层上部盖层不断受到剥蚀,瓦斯得到大量释放,一直持续到新世纪因其上产生的新沉积地层的覆盖才稍有下降。由于后期地层的风化、剥蚀导致目前地层的埋深只在1000m以下,瓦斯大量逸散也是在此阶段。二次生烃与一次生烃的叠加,是河东煤田煤层中瓦斯含量较高的一个保证。

2.2地质构造对瓦斯赋存的影响

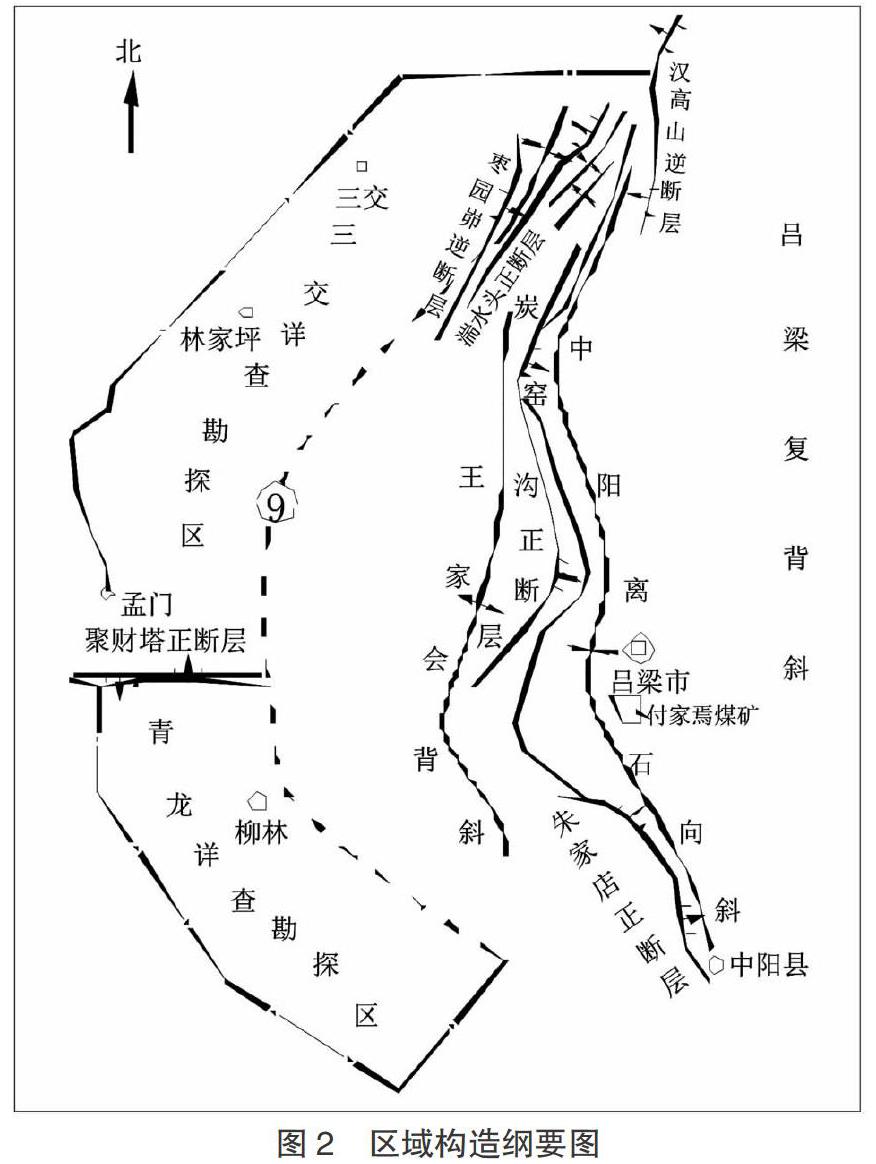

河东煤田受吕梁复背斜的控制作用,受其影响,矿区自东向西发育了离石-中阳向斜、王家会背斜、三交-柳林单斜等宽缓褶曲构造,成为矿区的控制性构造,其间伴生有炭窑峪断层、朱家店断层、湍水头断层等较大断裂构造(图2)。

王家会背斜由于隆起部位长期遭受剥蚀,上部煤系地层已无存留,同时受湍水头断层、朱家店断层等影响,导致煤田连续性遭到破坏,分离出离石煤产地,本井田便处于离石煤产地中。从区域上看,王家会背斜轴部已被剥蚀,两翼的煤层越靠近轴部埋藏越浅,越不利瓦斯的保存,往深部的向斜轴部,越有利于瓦斯的保存。

对现有观测资料总结发现,由靠近煤层露头的区域至深部,瓦斯含量可从1.67m3/t增至29.07m3/t。本井田中发育的S1S3背斜及S2向斜,由于顶板为塑性的泥岩为主,因此褶曲轴部具备瓦斯富集的条件,又因F1断层为一压性断层,给瓦斯的保存创造了有利的条件。

2.3煤体变质程度的影响分析

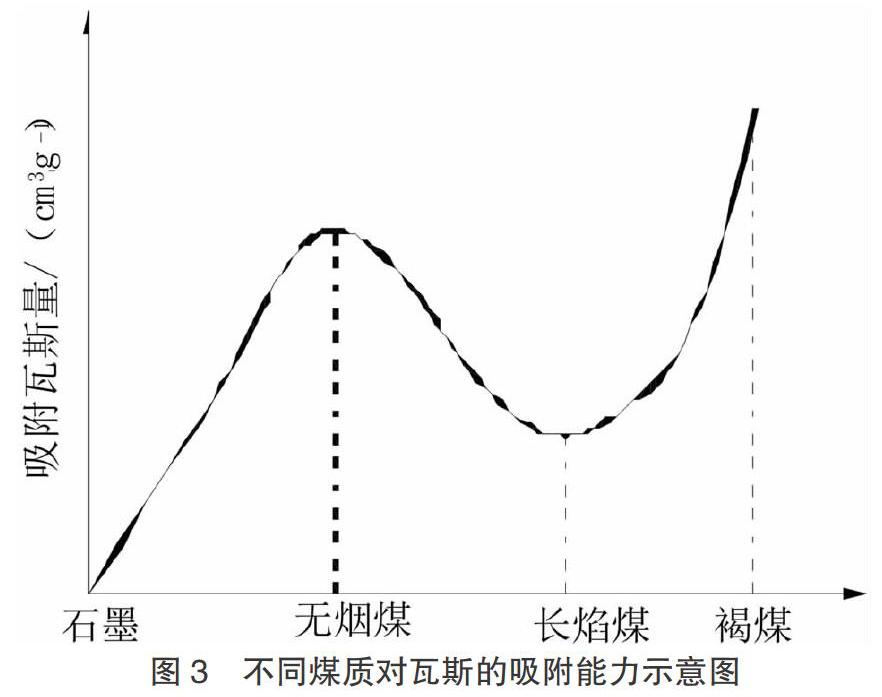

煤的变质程度对地层瓦斯生成量有着紧密的关联,同时煤的变质程度也影响着煤对瓦斯的吸附能力。可见,煤的变质程度越大,生气强度就越大,河东煤田贫瘦煤总生气量可达276m3/t,具有良好的生气烃源岩基础。煤对瓦斯的吸附能力与煤的变质程度的关系主要表现在各变质程度阶段中,从低阶煤的褐煤到石墨,吸附能力呈波浪线状,褐煤具有很强的吸附能力,至长焰煤减弱,无烟煤逐渐增大,至石墨时,吸附瓦斯的能力消失,不同煤质对瓦斯的吸附能力见图3。井田内主要可采煤层变质程度为焦煤至贫瘦煤,其变质程度较高,对瓦斯的吸附能力强,有利于瓦斯的保存。

根据实测数据,10号煤层瓦斯吸附常数a值可达到40.371ml/g.r(图3)。

2.4煤层埋深对瓦斯赋存的影响

在倾角近水平的煤层,瓦斯水平方向运移能力相比垂直向上能力差,因此瓦斯逸散的主要途径向垂直向上运移,因此,上覆岩层厚度对煤系地层中瓦斯含量的影响是巨大的。随着上覆岩层厚度的加大,煤系地层的地应力增大,从而压密煤层达到降低煤层的渗透性,达到降低瓦斯在煤系地层中的运动能力,提高了煤系地层的瓦斯含量。另一方面,随着上覆岩层厚度的增加,导致煤系地层对瓦斯吸附能力明显增强,致使瓦斯向外逸出的距离增加,也间接地保护了瓦斯的存储。因本井田区域的煤层倾角比较小,瓦斯以垂直上升逸散为主,瓦斯赋存受煤层埋深控制作用明显。

通过对井田10号煤层井下瓦斯含量的实测,采用线性回归方法,获得了瓦斯含量与埋深的关系曲线所示。

分析瓦斯含量预测图可知,本井田区域的瓦斯含量随埋深的关系呈线性增长,瓦斯含量与煤层埋深的相关性系数为0.964,说明其相关性比较明显,同时表明埋深为本井田煤层瓦斯赋存的重要影响因素之一。

3结论

本井田区域内煤系地层主要受印支、燕山和喜马拉雅三大构造运动的巨大影响,导致煤层发生了深层次的变质作用,生烃及岩浆活动发生热变质作用生烃两个阶段,产生大量瓦斯,煤变质程度高,瓦斯吸附能力强,是本区瓦斯含量高的一个重要因素。

受吕梁复背斜的控制作用,区内发育系列次级褶曲构造。王家会背斜轴部已被剥蚀,靠近轴部煤层瓦斯含量相对较小,但往深部瓦斯含量增大明显。井田内煤层顶板塑性岩层发育,对瓦斯封盖效果好,在褶曲轴部瓦斯富集。

本井田地层倾角小,瓦斯逸散途径以垂直向上运移为主,煤层上覆盖层厚度对瓦斯赋存影响大,瓦斯含量随煤层埋深的增加而增大的规律显著,埋深为本井田瓦斯赋存规律的主控因素。

【参考文献】

[1]张子敏,张玉贵.瓦斯地质学[M].北京:中国矿业大学出版社,2009.

[2]张明杰,贾天让.基于瓦斯地质的煤与瓦斯突出防治技术[M].北京:中国矿业大学出版社,2019.

[3]李家宏.河东煤田中南部煤系页岩气与煤层气成藏特征对比研究[D].徐州:中国矿业大学,2016.

[4]张志庆,韦重韬,刘文平,等.河东煤田中南部构造控气研究[J].能源技术与管理,2007(4):10-12.

[5]張子敏,刘勇,张玉贵.瓦斯地质基础[M].北京:煤炭工业出版社,2008.

[6]刘振兴.河东煤田石楼南区煤成气成藏条件分析[J].石油地质与工程,2009,23(1):19-21.

[7]冯增朝.低渗透煤层瓦斯强化抽采理论及应用[M].北京:科学出版社,2008.

[8]潘树启,陈向军,袁军伟.石门沟煤矿3号煤层瓦斯赋存规律探究[J].河南理工大学学报(自然科学版),2007,26(3):246-249.