瞻泰山摩崖巨书 访岱庙碑刻古风(二)

【中图分类号】J292.1【文献标志码】A【文章编号】1005-6009(2020)13-0009-03

【作者简介】郭名峰,海南师范大学(海南海口,571158)美术学院副教授,北京师范大学艺术与传媒学院书法系倪文东教授访问学者。

2019年6月下旬,以北京师范大学倪文东教授为首的“齐鲁之行、访碑游学”艺术考察队,对山东境内的主要碑刻书法和相关文化遗迹进行了系统考察研究。泰安的泰山摩崖刻石和岱庙碑刻的系列古迹是此次考察的一个重点。

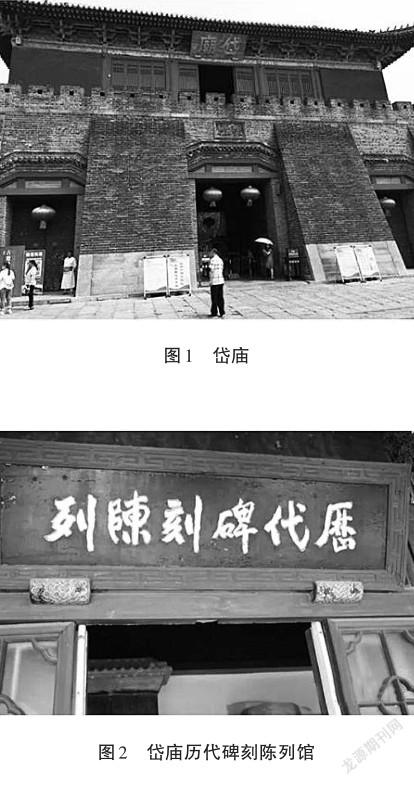

在瞻仰完泰山系列摩崖石刻后,考察队参观了泰山脚下的岱庙碑林书法石刻遗迹。岱庙(图1),旧称“东岳庙”或“泰山行宫”,占地约9.65万平方米,是泰山最大最完整的古建筑群,为道教主流全真派神府圣地,是众多帝王举行封禅大典和祭祀泰山神的地方。岱庙内宫阙重叠巍峨、气势雄伟。岱庙创建于汉代,至唐时已殿阁辉煌,宋真宗封禅时又修建主体建筑“天贶殿”和其他建筑,规模更盛。与北京故宫、山东曲阜“三孔”、承德避暑山庄的“外八庙”并称为中国四大古建筑群,现为第三批“全国重点文物保护单位”。

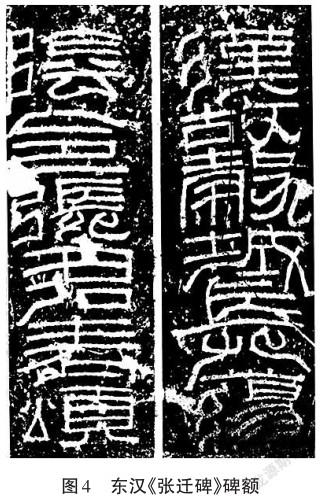

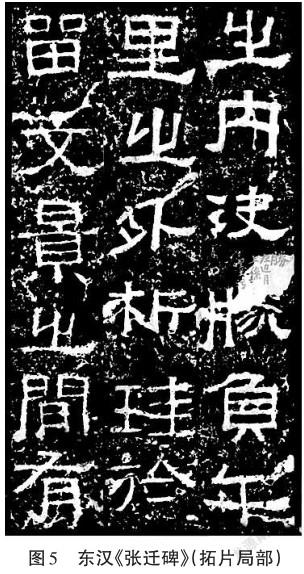

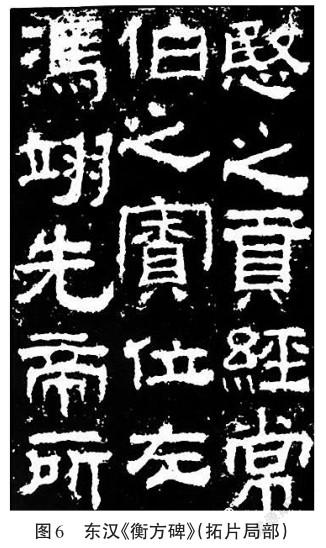

岱庙因历史久远而碑藏丰厚。岱庙历代碑刻陈列馆(图2)现存历代碑刻300余通,形制各异,有“岱庙碑林”之称,是继西安、曲阜之后的中国第三座碑林。其中影响力最大的是中国现存最早刻石——秦小篆《李斯泰山碑》、汉代隶书典型代表《张迁碑》和《衡方碑》(图3),其他如晋代三大丰碑之一的《孙夫人碑》和形制特异的唐代《双束碑》以及宋至清历代重修岱庙的御制碑等也是很值得关注的古代碑刻。就时间而论,这里碑刻自秦、汉到近现代名人题刻,前后跨度二千余年;从碑刻来源看,包括岱庙原有的和庙外迁入的;从碑刻内容看,有封禅告祭、庙宇创建重修、文人题诗吟岱等。碑刻书法五体皆有、风格各异,耐人玩味。此外,还保存了历代帝王祭祀泰山神的部分祭器、供品和工艺品,除文字碑刻外还有48块汉画像石,碑刻数量之多,令人叹为观止,是一座天然的中国历代书法博物馆。存于“东御座”院内的《张迁碑》,全称《汉故榖城长荡阴令张君表颂》,亦称《张迁表颂》。文献资料显示,其刻于东汉中平三年(公元186年),明初出土,先置于乐平州学,新中国成立之初移置山东东平县政府院内,1965年迁至泰安岱庙,后又移至“天贶殿”东廊的历代碑刻展室内。全碑高317厘米,宽107厘米。碑阳15行,行42字,字径3.5厘米,隶书;碑阴3列,上2列19行,下列3行,共41行,字径3.5厘米,隶书,为出资立碑官吏41人姓名及出资量。碑额书“汉故榖城长荡阴令张君表颂”12字(图4),分两行而无列,书体在篆隶之间,线条刚健有力而屈曲盘转,极似汉印缪篆,大小、长短错落,挪让有致,布局茂密,浑然一体,实为碑额珍品。正文风格朴拙高古、雄强大气。用笔以方为主,许多笔画棱角分明,是汉隶中方笔的典型代表,但参以篆籀笔意,笔画方中寓圆,骨力劲健,笔笔饱满,质朴厚重,波磔不似其他汉隶碑刻那样明显,加上刻工的粗放和自然漫漶,使得字迹在众多汉碑隶书中呈现出全新的气象;结体以扁方为主,在规正古拙与结字巧丽中透露着浓厚的雄秀之气(见下页图5)。历来诸多学者对《张迁碑》评价极高,明王世贞评:“其书不能工,而典雅饶古意,终非永嘉以后所可及也。”清孙退谷评:“书法方整尔雅,汉石中不多见者。”清杨守敬指出:“此碑端整雅练,剥落之痕亦复天然。”现代费声骞对其书写技法提出了探讨,认为《张迁碑》“看似规正古拙,实则结字巧丽,临写时一定要透过现象看本质,注意点画之间的笔势往来,谨防古板僵木”。

《泰山刻石》立于“东御座”殿堂台基下,有玻璃护罩,是目前我国保存的最为古老的文字石刻之一,堪称稀世之宝,被列为国家一级文物,被誉为“名山刻石之祖”而驰名中外。据文献载,《泰山刻石》为秦始皇功德铭和秦二世胡亥公元前209年诏书,由丞相李斯小篆书写,又称《秦刻石》,也称《李斯碑》。原在泰山顶玉女池旁,至清代移至岱庙,曾被盗又追回。碑文共222字,后渐磨损泯灭,明嘉靖年间尚存29字,今唯剩10个残字,完整者7字“臣去疾臣请矣臣”,半残者三字“斯昧死”。此碑笔画简练平正,结体匀称而成熟,气息端庄秀雅,与当时笔画仍然繁赘而具有较浓装饰意味的大篆相去甚远,字势刚劲挺拔,一扫六国众家粗拙之气。作为秦篆重要代表作,历代对《泰山刻石》评价极高。如,南梁袁昂《书评》称:“李斯书世为冠盖,不易施平。”唐张怀瓘《书断》云:“《泰山》《峄山》等碑并其遗迹,亦谓传国之伟宝,百代之法式。”宋刘跂《泰山秦篆谱序》认为:“李斯小篆,古今所师。”元郝经赞曰:“拳如钗股直如筋,曲铁碾玉秀且奇。千年瘦劲益飞动,回视诸家肥更痴。”明赵宧光道:“秦斯为古今宗匠,书法至此,无以加矣。”《岱史》称:“秦虽无道,其所立有绝人者,其文字、书法世莫能及。”鲁迅认为其“质而能壮,实汉晋碑铭所从出也”。此碑刻为国家一级文物藏品,慕名膜拜驻足者不计其数,对后世“铁线篆”的发展影响深远,唐以降皆研习者众,至今书坛仍占其一席之地。

《衡方碑》全稱《汉故卫卿衡府君之碑》,立于东汉灵帝建宁元年(公元168年),衡方门生朱登等为其所立的颂德碑。翁方纲据碑文末行两行小字“门生平原乐陵朱登字仲希书”认为朱登即为书碑人。此碑自宋欧阳修以来皆有著录,为著名汉隶碑刻之一。碑高2.4米,宽1.1米,厚0.25米。碑额下有穿,额隶书,阳刻“汉故卫尉卿衡府君之碑”,计2行10字,字径9厘米;碑阳隶书23行,满行36字,字径4厘米;碑阴原有字,清翟云升《隶篇》记载可辨者23行71字,嘉庆四年(1799年)十月,钱塘人黄小松捶拓后发现其中“故吏故民门生”等字最清晰,如今已全部漫灭不见。该碑原立于汶上县次丘镇中店村,清雍正八年(公元1730年)汶河泛滥决口时此碑陷卧,村人复建于汶上县西南十五里郭家楼前,1953年移至岱庙炳灵门内保存,1983年10月移至岱庙碑廊。此碑书法以体丰骨壮闻名,代表了壮美一路的汉隶风格。笔画丰润端正,在转折和撇、捺处尤见功力,形成外方内圆的效果,仪态敦厚稳重,笔意粗壮古拙,妩媚动人;结体方峻严整,波、磔、撇、捺皆不张扬外露,浑厚含蓄如《张迁碑》,而不似《礼器碑》锋芒毕露;章法紧凑,字间、行间留白少,却并不局促拥塞,反显浑朴古雅神貌。是汉隶成熟时期的重要代表,现为国家一级文物藏品(图6)。清代金石书家对《衡方碑》给予高度评价。如,翁方纲《两汉金石记》云:“书体宽绰,而阔密处不甚留隙地,似开后来颜鲁公正书之渐矣。”方朔《枕经堂金石书画题跋》:“字体方正深朴,与《张迁碑》可以伯仲。”康有为《广艺舟双楫》:“凝整则有《衡方》。”姚华《弗堂类稿》:“《景君》高古,惟势甚严整,不若《衡方》之变化于平正,从严整中出险峻。”何绍基称其“方古中有倔强气”。此碑对后世的影响很大,杨守敬认为它“古健丰腴,北齐人书多从此出,当不在《华山碑》之下”。费声骞《古代碑帖鉴赏》指出,“用笔多方,开魏晋楷书笔法的先河。惜此碑字迹多漫漶,笔道不清晰,初学者选临,似有困难。临写此碑要谨防流于古板僵木的弊端。”清代伊秉绶于此碑多有鉴习,既谨守汉隶正法又自出面目,终成一代隶书大家。

览完所有碑刻古迹,从岱庙北门出来,可发现一条规整的中轴线贯穿其中,直指泰山玉皇顶。由此不禁发人慨叹,岱庙的厚重历史、丰赡遗迹和珍贵典藏,客观上已造就了其不可替代的尊崇地位,而又与泰山这一朝圣文化重镇相连接,两相映照。因此,以岱庙为起点向东岳进发攀登,本身就独具文化特色和神圣意义。