高考物理复习学生迁移能力培养的分析与策略

王莉

摘 要:高中物理学习难度大,抽象性强。突破难点,攻克重点的出路在于培养学生思维过程中的迁移能力。本文结合高考物理复习课堂实际,从物理模型、基本概念、定律应用、思维方法等方面分析和探讨学生迁移能力的培养策略。本文对于提升高考物理复习有效性有一定的促进作用。

关键词:迁移能力;物理模型;基本概念;定律应用;思维方法

在高考复习过程中,教师经常会有这样的感受:认为自己备课很充分,讲授很清楚,学生课堂反应也很好,而在做题时却出现不会解、解得慢的现象,这让教师深感困惑。其实,出现这种情况往往是学生对所学知识的迁移能力不足造成的。在教学中我们不仅仅是让学生学会物理知识,掌握物理规律,更重要的是教给学生发现问题、分析问题以及探究问题的思想方法。这样就必须具有解决问题思想方法的迁移能力。新课改以来,教师不能再把学生看作是知识信息的接收器,而应帮助学生学会合作、学会探究、学会互动。学生在合作、互动、探究中掌握的物理知识,不仅可以能够留下深刻印象,而且有利于思维模式的迁移。而正向迁移有利于提高学习的效率,实现教学效率的最优化。当然,教师要更好地促进学生学习迁移能力,首要的任务是抓好、抓牢基础知识。还要在教学过程中充分利用典型例题,为学生提供练习和应用机会,使学生真正掌握基本概念、基本规律、重要方法的应用原则,才能真正实现知识和能力迁移。现归纳如下:

一、物理模型迁移

物理模型是物理学习过程中必须建立起来的有助于科学思维的思考模式。高考总复习的目的,就是要在系统复习的基础上,帮助学生建立物理模型,然后将其迁移到物理问题中,提升学生的复习效率。如何在物理学习中做好物理模型迁移教学,培养学生的迁移能力呢?

首先,我们要帮助学生掌握学过的一些物理模型。如情境模型有:“传送带”模型、“板-块”模型等;过程模型有:等容、等温或者等压过程,匀速直线运动过程,匀变速直线运动过程,简谐运动等过程;对象模型:理想化的质点、光滑的无摩擦表面、理想化的气体、单摆、点电荷、匀强电场、匀强磁场等。

其次,要将物理模型规律迁移到问题中去。物理模型的含义必须清晰,其满足的规律必须明确。要针对具体问题,能够想到相应的物理模型,从而可以熟练地把简单的物理模型通过思维迁移运用于各种变化的实际问题上,从而避免乱套公式造成错解。

现以情境模型为例:对“传送带”模型求解的关键在于对物体所受的摩擦力进行正确的分析判断,进而对摩擦力做功情况进行分析和判断;物体的速度与传送带的速度相等时是临界状态,摩擦力可能发生突变,物体的运动状态也可能发生突变。对“滑板-滑块”模型求解的关键是做好两种分析。首先是动力学分析:分别对滑块和滑板进行受力分析,求出各自的加速度,求出共同速度和所用的时间,再求出二者位移及相对位移;其次是功和能分析:对滑塊和滑板分别运用动能定理或者对系统运用能量守恒定律求解,这时要区分清楚三个位移,滑块对地的位移S滑;滑板对地的位移S板;二者相对位移S相对。对比这两种模型问题:关键都在于摩擦力、临界状态和位移分析。求摩擦生热时都用相对位移。解答这两类问题,思维相似,若学生具有模型迁移能力,可大大提高学习效率。

二、基本概念迁移

物理概念是物理思维的起点,也是在观察、实验的基础上,通过科学思维的产物。因此,物理概念既需要实验、观察等感性认识的参与,也需要抽象、概括等理性思考的参与。物理概念需要在物理知识体系中生成和理解,还要对物理概念确定相关因素及它们之间的关联。在高三概念复习课堂,侧重概念的得出及对运算公式的理解方面进行迁移。如用比值定义的概念有:平均速度、加速度、平均功率、电场强度、电容等;通过观察和实验探究获取的有:由牛顿定律推出的加速度的公式,点电荷周围的场强公式,平行板电容器电容与两极板正对面积,两极板间距的关系式,由电阻定律得到的电阻公式,这些属于决定式;由科学思维推导出的概念有:电功、瞬时功率、磁通量、电势差等。教师在进行概念教学时,应强化概念公式形成的异同,培养学生将对旧概念的理解方式迁移到新概念的学习之中,从而顺利过渡,良好衔接。

三、定律应用迁移

物理规律往往表述成物理定律,如牛顿运动定律。物理定律是建立在实验基础上的,通过观察和理性思考后获得的具有普适性的物质运动变化规律。当然,物理定律也不是一成不变的,随着人类认识的深入,其表述和运用也会随之发展。学生认识物理规律的过程是一个探索与研究的过程,在这个过程中逐渐形成了物理学研究的基本方法。物理规律包含了定律、定理、原理等方面。在复习课上,教师应让学生联系新旧知识,建立物理规律,掌握物理规律的探究方法。

现介绍应用动能定理解题思路如下:⑴确定研究对象和研究过程;⑵分析物体的受力情况和运动情况;⑶明确各力做功情况和物体初末状态的动能;⑷分阶段或全过程运用动能定理求解。教师要让学生明白,动能定理可以算是“万能”定理,基本上的动力学问题都可以遵照上面四点进行求解。另外这种思路在运用动量定理解题时也适用,关键点都是分析对象的受力情况和运动状态。再有,圆周运动的规律可以在天体运动中通用,若将离心运动的特点与天体变轨运动相结合,可以使变轨问题迎刃而解。

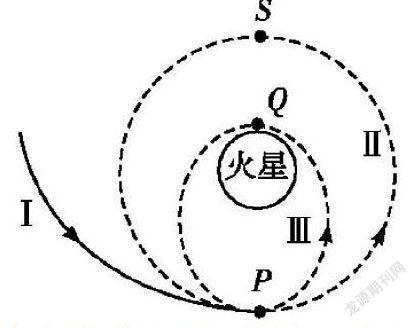

例题1.某飞船从轨道Ⅰ经两次变轨绕火星飞行的轨迹如图,其中轨道Ⅱ为圆轨道,轨道Ⅲ为椭圆轨道,三个轨道相切于P点,P,Q两点分别是椭圆轨道Ⅲ的远火星点和近火星点,S是轨道Ⅱ上的点,P,Q,S三点与火星中心在同一直线上,且PQ=2QS,下列说法正确的是( )

A.飞船在P点由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要减速;

B.飞船在轨道Ⅱ上由P点运动到S点的时间是在轨道Ⅲ上由P点运动到Q点的时间的1.5倍;

C.飞船在轨道Ⅱ上S点与在轨道Ⅲ上P点的加速度大小相等;

D.飞船在轨道Ⅱ上S点的速度大小小于在轨道Ⅲ上P点的速度大小。

解析:A、D两项都是由高轨道变到底轨道需要减速,还可以将“近心运动要减速”的结论迁移过来;B、C两项是天体基本规律的应用。

在复习带电粒子在匀强电场中的偏转运动时,延用分析平抛运动的方法:化曲为直。引导学生将平抛运动的规律迁移到粒子偏移运动当中来,既节省了分析时间,又提高了课堂效率,从而掌握对“类平抛运动”问题的理解和分析。另外,还可以将平抛运动的两个重要推论:⑴物体瞬时速度的反向延长线通过此时水平位移的中点;⑵物体的速度偏向角θ,与位移的偏向角α的关系式tanθ=2tanα。灵活地用在“偏转运动”问题中,让学生事半功倍地处理新问题。

四、思维方法迁移

在物理教学中,我认为正向思维,逆向思维,形象思维,空间思维对于解题都有很大的帮助,而等效思维是特别常用的重要的思维方法。物体在复合场中做圆周运动是考试中很重要的考核点,如解决小球在竖直平面上做圆周运动时,求其临界速度的问题。这时,我们要清楚,小球可以完成完整的圆周运动,其条件就是它能够通过“物理最高点”,而不是几何最高点,这时我们往往要用到等效思维,将重力场和电场看成“等效重力场”。

例题2.竖直平面内有固定的半径为R的光滑绝缘圆形轨道,水平匀强电场平行于轨道平面向左,P,Q分别为轨道的最高、最低点。一质量为m、电荷量为q的带正电小球在轨道内运动,已知重力加速度为g,电场强度E=,要使小球能沿轨道做完整的圆周运动,求:⑴小球过Q点时的最小速度;⑵小球过Q,P两点时受轨道弹力大小的差值。(提示:图中A为等效重力场的“最低点”,B为“物理最高点”,小球在B点的速度最小。)

若是在电场和磁场的叠加场中粒子做圆周运動,则重力与电场力的合力必定为零,等效为只有磁场;对于在复合场中做直线运动的物体,在垂直于运动方向受力平衡,等效为不受力。在复习课堂,教师应当注重对学生多种解题思维的培养和训练。

物理思维方法很多,为了实现思维简单化,需要我们去变换思考角度,除了综合与分析外,我们也要采用一些行之有效,简单快捷的方法技巧。⑴在对直流电路进行动态分析时,常用的有两种方法:程序判断法和“串反并同”结论法。用程序法判断电路的动态变化时,步骤繁琐,需要小心谨慎,若用“串反并同”结论法则方便快捷,几乎能秒解。此法还能用于比较麻烦的含容电路、交变电流,甚至是电路的故障分析题型。⑵用楞次定律判断感应电流方向思维特别抽象。但我们归纳了“四步法”:明确要研究的回路及原磁场的方向;观察、注意磁通量的变化;利用“增反减同”规律判断此感应电流的磁场的方向。我们还可以用安培定则判断感应电流的方向。再减缩为“一原二变三感四电流”口诀式方法,非常容易记住和套用。⑶带电粒子垂直于磁场方向进入有界匀强磁场中运动时,在只有洛伦兹力作用时,粒子做匀速圆周运动,轨迹为圆周,运动中所涉及的极值问题往往是本部分的难点。在解决此类问题时,如果通过移动其轨迹圆来分析,往往能达到预想不到的效果。这类问题又称为“动态圆问题”,具体分为:旋转圆,放缩圆和平移圆。应用这个方法的思路过程如下:①根据粒子速度的变化情况建立物理情景,构思动态圆;②结合粒子的运动方向分清是用哪种圆;③运用几何知识找到临界状态;④求解极值。于是我们将极其复杂、抽象的情景变得清晰、形象。

以上是本人在高考物理复习教学中建构出的一些常见的物理模型和典型的物理问题,希望对学生将学到的物理知识用于解决实际的物理问题有帮助。在解决和思考这些物理模型和问题过程中,教师要不断培养学生通过知识迁移实现分析问题、解决问题的能力。