藏羌彝文化中民间歌舞艺术类非遗文化及其保护传承

李韵葳

摘 要:甘孜藏族自治州是新中国成立后建立的第一个少数民族自治州,在这片古老神奇的雪域高原之上,各民族人民团结一心用智慧创造了独特的民族文化。在历史的发展进程中,这片土地上,多元文化交错,绚丽多彩,特别是民间歌舞艺术类非物质文化遗产,更是为这块美丽的土地画上浓墨重彩的一笔,成为中华民族大家庭中的一颗亮眼的明珠。针对甘孜藏族自治州民间歌舞、艺术类非物质文化遗产的项目以及传承人等进行了研究,对保护和传承的现状进行了分析,希望人们能够对非物质文化遗产的保护以及传承引起足够的重视。

关键词:甘孜藏族自治州;民间歌舞艺术类;非遗文化现状;保护与传承

一、甘孜藏族自治州概况

甘孜藏族自治州建立于20世纪50年代,它位于四川省西部,东连阿坝,南临云南,西望西藏,北接青海玉树,是青藏高原向四川盆地及云贵高原的过渡地区,总面积达15.3万平方千米,涵盖了1个县级市,17个县,325个乡,2018年统计常住人口达119.6万[1-2]。

基于其独特的地理条件与人文环境,其文化内涵非常丰富,受到羌、象雄文化的浸润,又吸纳了汉、蒙、回、满、纳西等民族的文化。因此,其也形成了以藏族文化为主体,多种文化环绕,与自然和谐相处的康巴文化。因此甘孜藏族自治州也拥有了康巴文化发源地、茶马古道主线、格萨尔王故居、嘉绒文化中心、 中原秦晋文化的遗风地、香格里拉核心区以及民族歌舞文化的海洋等美誉。

甘孜州是历史上民族迁徙的重要地带,同时也是去往西藏的必经之路、与汉贸易的主要地以及茶马古道互市的中心。在漫漫的历史长河中,多元化文化印记和突出的地域特征相互融合,造就了深厚的文化底蕴,丰富的民族风情,独特的巴塘弦子等独具特色的舞蹈表演形式流行于国内外,《康定情歌》以及被誉为东方伊利亚特的《岭·格萨尔王史诗》,也被称为康巴文化的眼睛。

二、民间非遗现状

非物质文化遗产是珍贵的传统文化的表现形式。因此,非物质文化遗产是不可再生的珍贵资源。甘孜藏族自治州有着悠久的历史、浓厚的文化沉淀,拥有丰富的非物质文化遗产项目,特别是民间歌舞艺术类的非物质文化遗产,其相比实物而言更加珍贵。

甘孜藏族自治州的非物质文化遗产项目目前已有近500个,成为我国省级非物质文化遗产项目最多的地区。以下是甘孜州部分民间歌舞艺术类非物质文化遗产项目展示(数据统计截至2015年)[3]。

以上这些表中,数据还不够完善,我国甘孜藏族自治州民间歌舞艺术类非遗项目异常丰富,国家级非遗有23项,省级非遗有62项,州级非遗有17项,部分地区资源非常丰富,对于申报重视程度也非常的高[4-6]。这些项目包含了山歌、劳动歌、爱情歌、梵音、说唱、弹唱、乐谱、乐器弦子等,种类十分丰富,也能深深地感受到甘孜州民間歌舞类非物质文化遗产的悠久渊博。

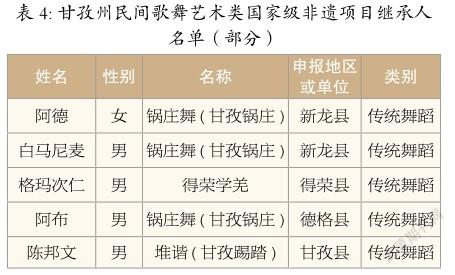

甘孜州的民间歌舞艺术类非遗是一块巨大的宝藏,也是中华民族巨大的瑰宝,因此非遗传承人身上就担负着神圣的使命。在表4中,我们能看到很多非遗项目传承人,令人欣喜,除了国家级非遗的传承人之外,省级州级的非遗传承人数量,就更加的多。

事实上,上表所看到的数据只是很少一部分,政府对于非遗传承人也非常重视。省级的非遗传承人有70余人,州级的非遗传承人有240余人,但我们发现,表中一些传承人已离世,这就向我们发出信号,应该及时对民间歌舞艺术的非物质文化遗产进行抢救。

三、保护和传承非遗的途径

甘孜藏族自治州对于民间歌舞艺术类非物质文化遗产的保护和传承非常重视,其采用多种途径进行保护和传承非遗,具体做法如下:

(一)制定保护和传承的管理条例。2013年1月8日,甘孜藏族自治州正式开始实施由七个章节组成的非物质文化遗产保护条例,分别阐述了总则、非遗的规划和保护、非遗的传承、非遗的利用、非遗的管理、法律责任、附则,让甘孜州在保护和传承非遗文化的路上,有法可依,有法必依。

(二)以非遗项目代表性传承人为核心,带动周边更多的人加入传承队伍。

(三)加强各县的文化场所的建设,以及加大力度培养艺术团队的文化保护和传承能力,组织各省州专家进行考查。例如,《康定情歌》《高原风》《太阳谷》等诸多大型民族歌舞节目,近年来,在全国少数民族文艺汇演和四川省少数民族艺术节中获得诸多荣誉。

(四)利用媒体进行文化品牌宣传。例如,四川民族学院设立的康巴民间歌舞艺术研究所,康巴文献馆,以及州内建设的中国甘孜、甘孜音协网、康巴网等网站,利用受众较广的传播媒介有效地传播和弘扬了甘孜独特的舞蹈及音乐。此外,甘孜州也利用了甘孜在线等电视平台,向大众普及民族音乐舞蹈知识。

(五)建立博物馆。位于四川省甘孜藏族自治州康定市榆林新区的甘孜藏族自治州博物馆,于2016年8月正式对外开放。这座博物馆作为甘孜州唯一的集收藏、征集、研究保护文物为一体的地区市州级文博单位,其也履行着传播文化、保护文物的责任。事实上,甘孜州非物质文化遗产博物馆早在2009年就已建立,它全面地反映了甘孜州非物质文化遗产的现状,展现了在高原上生活的藏族人民的民族风情、劳动场景、宗教习惯以及生活画面。甘孜州非物质文化遗产博物馆包括民族歌舞大厅、藏传佛教文化展厅以及非遗文化学术研究室,是了解甘孜州民族传统文化的重要窗口[7]。

(六)关于文化建设,甘孜州加强了与高校的合作。2012年,在省委省政府的催化下,其与西南民族大学达成了战略合作,并签署了协议,甘孜州将为学校提供实训场地,而西南民族大学将对甘孜地区进行知识输出,一同促进甘孜州旅游和民族文化的发展。2013年,甘孜州与中国音乐学院签订了合作协议,甘孜州将和其联合建设民族音乐研究实训基地。

(七)实施领头羊计划。2012年,甘孜州非物质文化遗产中心正式挂牌成立。2013年甘孜人民政府批准设立甘孜文化名人沙龙和工作室,第一批授牌的音乐舞蹈类工作室有秋加措音乐创作工作室以及杨英音乐舞蹈演艺策划工作室。

(八)集中文化力量,鼓励民间歌舞艺术类专家进行大型传统的音乐舞蹈类艺术创作以及后期的展演。比如,举行少数民族艺术节、西部情歌节、国际跑马节等,大力开展州内18个县的民俗风情节,例如藏历新年转转会、酥油茶话会活动、赛马节、望过节营、丹巴嘉绒藏族风情节等等。积极参与康巴卫视等各种歌舞类节目,四川声乐比赛、舞蹈大赛、巴蜀文艺奖、山茶花·民间广场歌舞等,并且完成了《四川省志·文化艺术志·舞蹈篇》的撰写工作等,加大民族舞蹈及音乐的创作展演和传承力度。

(九)形成专业文化圈。甘孜文化联合会分别成立了音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、文艺评论家协会等,规范了音乐、舞蹈、艺术创作交流、采风、展演、评估等工作。这些文化圈的建立,在很大程度上能够推进非遗工作的发展,并且对于弘扬非遗文化有积极作用,同时,对于非遗文化工作的可持续发展意义重大。

(十)非遗文化项目数据的集中管理。2011年,由政府牵头召开工作会议商讨锅庄库、藏戏库、综合库、弦子库、山歌库的建设,并且配合专业人士推动项目进程,截至2018年底,部分县区购物数据库已经圆满完成。

(十一)积极展开群众舆论活动,通过开展形式多样的非遗活动,增强全社会对非遗文化继承的接受度,营造全社会参与非遗文化保护的良好氛围。例如,抓住“文化遗产日”的活动契机,筹备歌舞类的广场文化活动。或是在国际非遗文化节、少数民族艺术节、国家非遗文化活动法定遗产日等大型活动开展之时,把握机会,进行丰富多彩的宣传活动,从而吸引更多的观众了解和弘扬甘孜藏族自治州民间歌舞艺术类非物质文化遗产内容。

结 语

纵观全局,甘孜藏族自治州民间歌舞艺术类非物质文化遗产项目的保护传承工作,已经取得很大成绩。但也存在诸多问题。比如单打独斗,没有形成统一的战线,难以有聚集的力量; 专业的队伍建设也需要大力建設;各州县基层非物质文化遗产项目工作亟待强化;非遗文化传承保护经费投入非常不足;持续力不强,造成了整理工作的断面;非物质文化遗产项目和经济产业的强化结合机制非常难;研究、传承、创新和弘扬非物质文化遗产的人才稀缺;作为非物质文化遗产的传承方,某些观念意识需要更新和加强。

甘孜藏族自治州民间歌舞艺术类非物质文化遗产是几千年来这片温暖的土地上团结互助的各族人民积淀的结果,是甘孜州各族人民的精神供给,更是有着五千年文化历史的中华民族不可分割的一部分珍贵的财富,对于这些非遗文化,我们都需要怀着敬意,去深刻地挖掘、收集、整理、研究、保护和传承。面对新的历史背景,推动文化繁荣的远征之中,甘孜藏族自治州民间歌舞艺术类非物质文化遗产必将绽放光芒。

参考文献

[1]赵勇.民间歌舞艺术类非遗文化及其保护传承——以甘孜藏族自治州为例[J].当代音乐,2019,(5):7-11.DOI:10.3969/j.issn.1007-2233.2019.05.004.

[2]李虎, 李红伟.少数民族非物质文化遗产保护的人口要素探析[J].广西民族研究,2019,(3):130-136. DOI:10.3969/j.issn.1004-454X.2019.03.016.

[3]刘文韬.探讨非物质文化遗产与文化创意产业的深度融合 ——以靖江蟹黄汤包为例[J].2019,(22):153-154.

[4]高小康.非遗保护的生态环境:他者空间[J].江苏行政学院学报,2014,(5):32-39.DOI:10.3969/ j.issn.1009-8860.2014.05.005.

[5]肖牡丹.区域非遗活态传承与高校校园文化建设[J].文学教育(下),2018,(12):98-99.

[6]由婧涵, 蔡新宇, 荆丽娜, 等.非遗文化口述史数字化模式探究[J].绥化学院学报,2018,38(3):113-115. DOI:10.3969/j.issn.2095-0438.2018.03.029.

[7]陈润好.公共文化机构参与非遗保护的职责、范畴和对象:基于法规条文的解析[J].图书情报知识,2019,(6):59-67. DOI:10.13366/j.dik.2019.06.059.