辽北地区早石炭世变质火山岩年代学和地球化学特征:对华北板块北缘东段构造演化的启示*

张丽 张超 刘永江 李伟民 葛锦涛 冯志强 陈井胜 付俊彧

1. 中国地质调查局沈阳地质调查中心,沈阳 1100342. 吉林大学地球科学学院,长春 1300613. 深海圈层与地球系统前沿科学中心,海底科学与探测技术教育部重点实验室,中国海洋大学海洋地球科学学院,青岛 2661004. 青岛海洋科学与技术国家实验室,海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 2661005. 太原理工大学地球科学与工程系,太原 030024

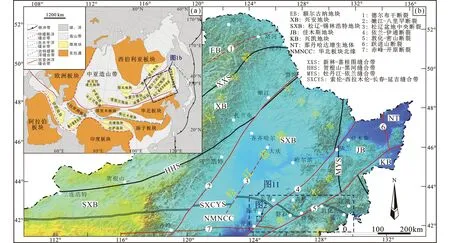

中亚造山带作为一条巨大的增生造山带,夹持于西伯利亚板块、塔里木板块和华北板块之间(Xiaoetal., 2010, 2015; Windleyetal., 2007; Lietal., 2014, 2017; Wilde, 2015; Xuetal., 2015; Liuetal., 2017b)(图1a),具有长达~800Myr的构造演化史(Windleyetal., 2007; Yarmolyuketal., 2012)。因其特殊的地理位置和地质发展历史而备受众多学者关注。中亚造山带东段主体位于我国东北地区,传统上被称为兴蒙造山带(任纪舜, 1991; Xiaoetal., 2004; Li, 2006; 张拴宏等, 2010),进一步划分为额尔古纳地块、兴安地块、松辽-锡林浩特地块、佳木斯-布列亚地块和最东部侏罗纪以来的陆缘增生带,各地块先后碰撞拼贴(葛文春等, 2005; 张兴洲等, 2006; 刘永江等, 2010, 2019; 徐备等, 2014; Liuetal., 2017b),并最终沿索伦-西拉木伦河-长春-延吉缝合带与华北板块完成拼合(Wuetal., 2000, 2007, 2011; Xiaoetal., 2003, 2009, 2015; Li, 2006; Jianetal., 2008, 2010; Wilde, 2015; Liuetal., 2017b)(图1b)。

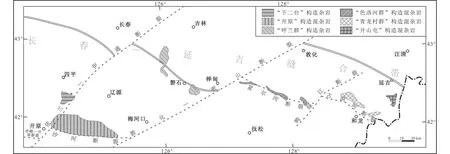

华北板块北缘东段位于兴蒙造山带的南缘,分布于索伦-西拉木伦河-长春-延吉缝合带和赤峰-开原断裂之间。近年来,构造混杂岩的研究备受众多学者关注(唐克东等, 2004, 2011; 陈跃军等, 2006; 李承东等, 2007a, b; 唐克东和赵爱林, 2007; Wuetal., 2007; 张春艳等, 2007, 2009; Lüetal., 2011; 周建波等, 2013; 张超, 2014; Yuanetal., 2016; Liuetal., 2017a; 关庆彬, 2018),并在华北板块北缘东段相继识别出“开原”、“呼兰群”、“色洛河群”、“青龙村群”和“开山屯”等几套构造混杂岩,这对研究古亚洲洋构造域的演化具有重要意义。

“下二台岩群”也处于华北板块北缘东段陆源增生带内,位于“开原”构造混杂岩西侧,夹持于索伦-西拉木伦河-长春-延吉缝合带、赤峰-开原断裂、依兰-伊通断裂之间(图1b),地理位置特殊,但其形成时代和构造属性一直存在争议。“下二台岩群”最初被命名为下二台群,认为是一套具有正常层序(史密斯地层)的填图单位,为一套片岩、大理岩为主的变质岩系,进一步划分为盘岭组、黄顶子组、烧锅屯组和王相屯组(辽宁省第一区域地质测量队, 1971(1)辽宁省第一区域地质测量队. 1971. 中华人民共和国1:200000康平-四平幅地质图说明书);后来最上部的王相屯组被取消,只保留了盘岭组、黄顶子组、烧锅屯组(辽宁省地质矿产局, 1989);但随着地质调查工作的开展,发现该套地层并不具有史密斯地层的特征,进而将其更名为“下二台岩群”,划分为盘岭岩组、黄顶子岩组和烧锅屯岩组(辽宁省地质矿产勘查局第九地质大队, 2000(2)辽宁省地质矿产勘查局第九地质大队. 2000. 中华人民共和国1:50000下二台子、威远堡幅区域地质调查报告; 沈阳地质矿产研究所, 2006(3)沈阳地质矿产研究所. 2006. 中华人民共和国1:250000铁岭市幅区域地质调查报告)。“下二台岩群”形成时代最初被认为是奥陶纪-志留纪(辽宁省第一区域地质测量队, 1971),后来依据下二台群盘岭组的大理岩中含奥陶纪始海绵化石,又提出其形成时代为奥陶纪(辽宁省地质矿产局, 1989; 辽宁省地质矿产勘查局第九地质大队, 2000),王东方(1987)也报道袁家小岭剖面盘岭组角闪变粒岩Rb-Sr等时线年龄值为456±36Ma,认为下二台群时代为奥陶纪;沈阳地质矿产研究所(2006)在原划分黄顶子组中发现了海百合茎化石,又将“下二台岩群”时代定为石炭纪;Wangetal. (2015)报道了盘岭岩组变流纹岩和变玄武安山岩原岩年龄为342Ma和347Ma,为一套伸展环境下形成的双峰式火山岩;韩作振等(2016)报道了下二台群盘岭组角闪变粒岩原岩年龄为349±5Ma,形成于活动大陆边缘。鉴于上述争论,有必要进一步开展“下二台岩群”形成时代和构造属性的研究。本文通过对辽北下二台地区变质火山岩岩石地球化学、锆石U-Pb年代学的研究,探索其形成时代、岩浆成因、源区性质和构造背景,将为华北板块北缘东段的构造演化研究提供重要依据。

图1 亚洲构造纲要图(a)和中国东北构造单元划分图(b)(据Liu et al., 2017b)

1 地质概况

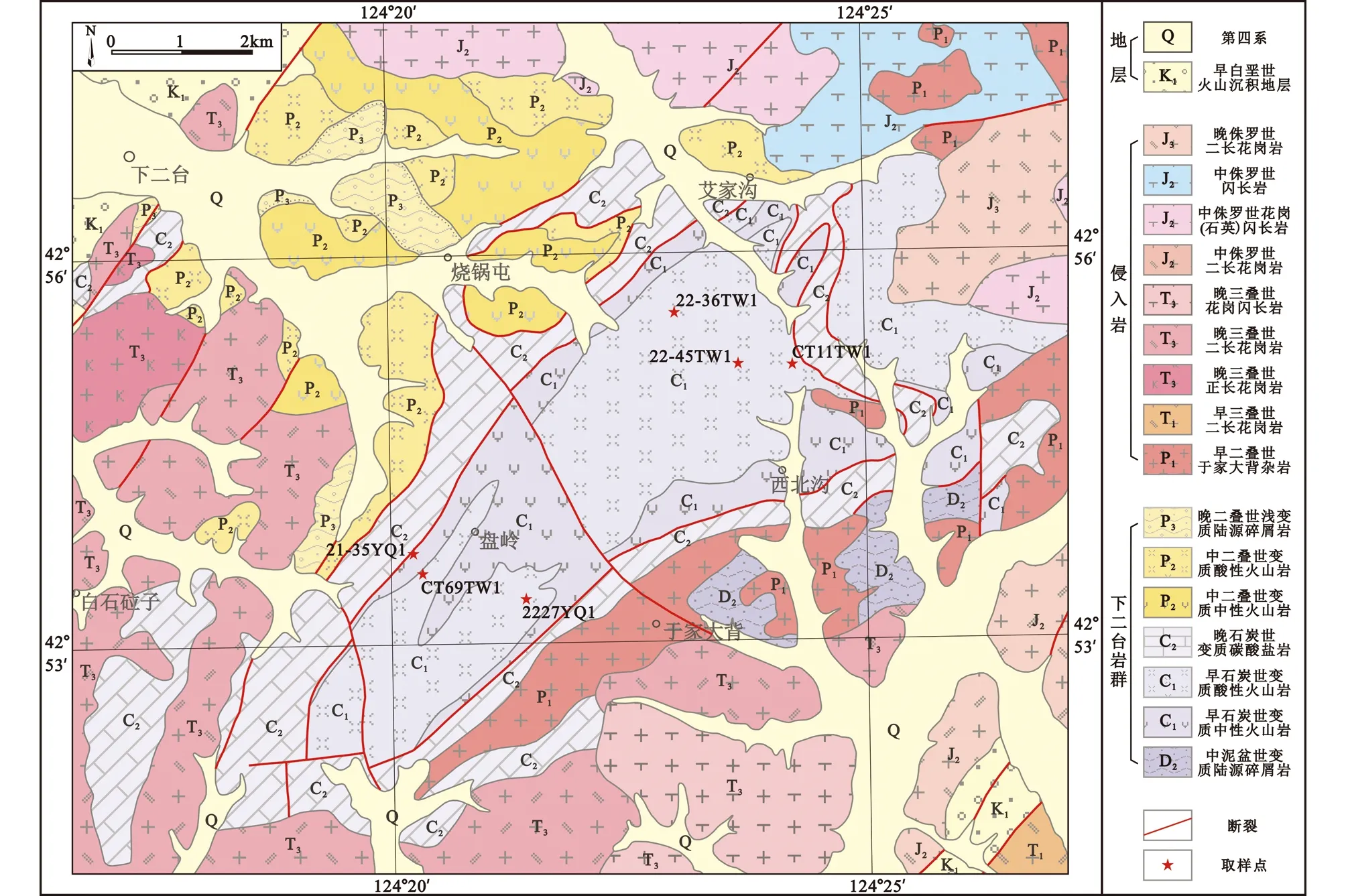

辽北下二台地区位于兴蒙造山带南缘、华北板块北缘陆源增生带内,地处松辽盆地东南缘,其东南侧为依兰-伊通断裂(图1b),受其影响构造改造强烈。区内出露大面积中生代花岗岩和少量古生代变质深成岩,中生代花岗岩时代为早三叠世-晚侏罗世,岩性主要为二长花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩和闪长岩,古生代变质深成岩为早二叠世于家大背杂岩,呈带状或捕掳体产出,岩性包括花岗质糜棱岩、花岗质片麻岩;区内还分布大面积“下二台岩群”,根据辽宁1:5万昌图等三幅区域地质调查项目最新研究结果认为,其总体以背形样式呈北东向展布;背形核部以早石炭世变质火山岩为主,岩性为变流纹岩、变黑云英安岩、绿帘黑云母二长微晶片岩、黑云母石英片岩、角闪斜长片麻岩和斜长角闪片岩等;两翼发育晚石炭世变质碳酸盐岩,岩性为方解石大理岩、石英大理岩和石墨大理岩等。背形东南部发育中泥盆世变质陆源碎屑岩,岩性以云母石英片岩和云母二长变粒岩为主;背形西北部还发育中二叠世变质火山岩和晚二叠世浅变质陆源碎屑岩。此外,区内松辽盆地和叶赫地堑内发育中生代火山沉积地层和第四系,总体产状平缓(图2)。本次研究对象为原“下二台岩群”盘岭岩组早石炭世变质火山岩。

图2 辽北下二台地区地质简图(位置见图1b)

2 样品采集与分析方法

2.1 样品采集

本次研究的样品(CT69TW1:42°53′33″N、124°20′19″E;22-45TW1:42°55′08″N、124°23′40″E;CT11TW1:42°55′08″N、124°24′14″E;2227YQ1:42°53′21″N、124°21′24″E;22-36TW1:42°55′32″N、124°23′00″E;21-35YQ1:42°53′42″N、124°20′14″E)均采集于盘岭背形核部(图2)。

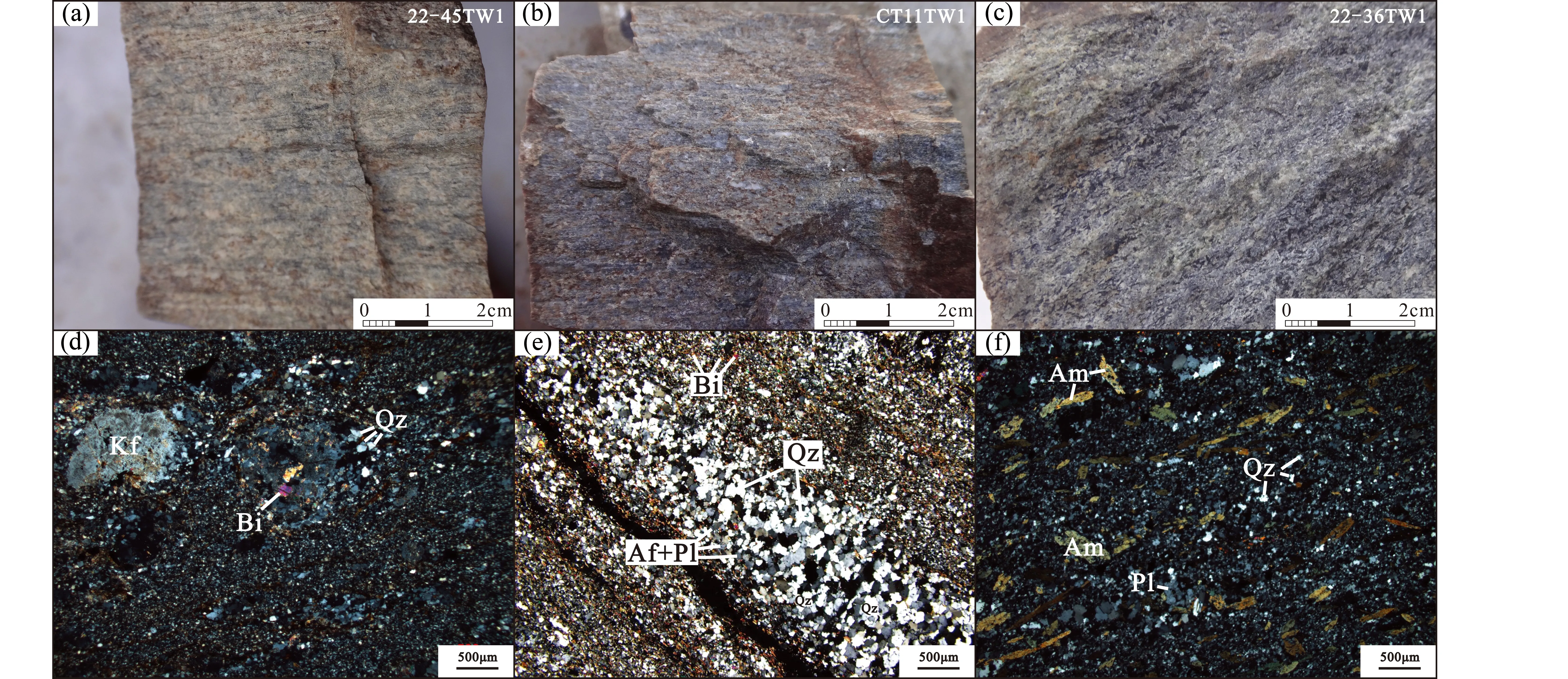

变流纹岩(22-45TW1、CT69TW1),二者手标本观察具有相似特征,新鲜面灰色,风化面灰褐色,变余斑状结构,变余流纹构造;变斑晶矿物为钾长石,粒度0.5~1.5mm,基质为长英质矿物,定向排列(图3a);22-45TW1显微镜下具有变余斑状结构,片状粒状变晶结构,变余流纹构造,变斑晶为钾长石和斜长石(~10%),粒度0.4~1.4mm,基质矿物为石英(20%)、长石(40%)、黑云母(27%)和白云母(3%),粒度0.02~0.2mm(图3d),定名为变流纹岩。

图3 下二台地区变质火山岩手标本及其显微镜下照片

绿帘黑云母二长微晶片岩(CT11TW1、2227YQ1),二者手标本观察具有相似特征,新鲜面灰褐色,风化面褐色,变余斑状结构,片状构造;变斑晶矿物为斜长石和石英,粒度0.5~2mm,基质为长英质矿物,定向排列(图3b);CT11TW1显微镜下具有鳞片粒状变晶结构,片状构造,矿物可见绿帘石(8%)、黑云母(22%)、长石(35%)及石英(35%),粒度0.02~0.2mm(图3e),定名为绿帘黑云母二长微晶片岩,原岩为英安岩。

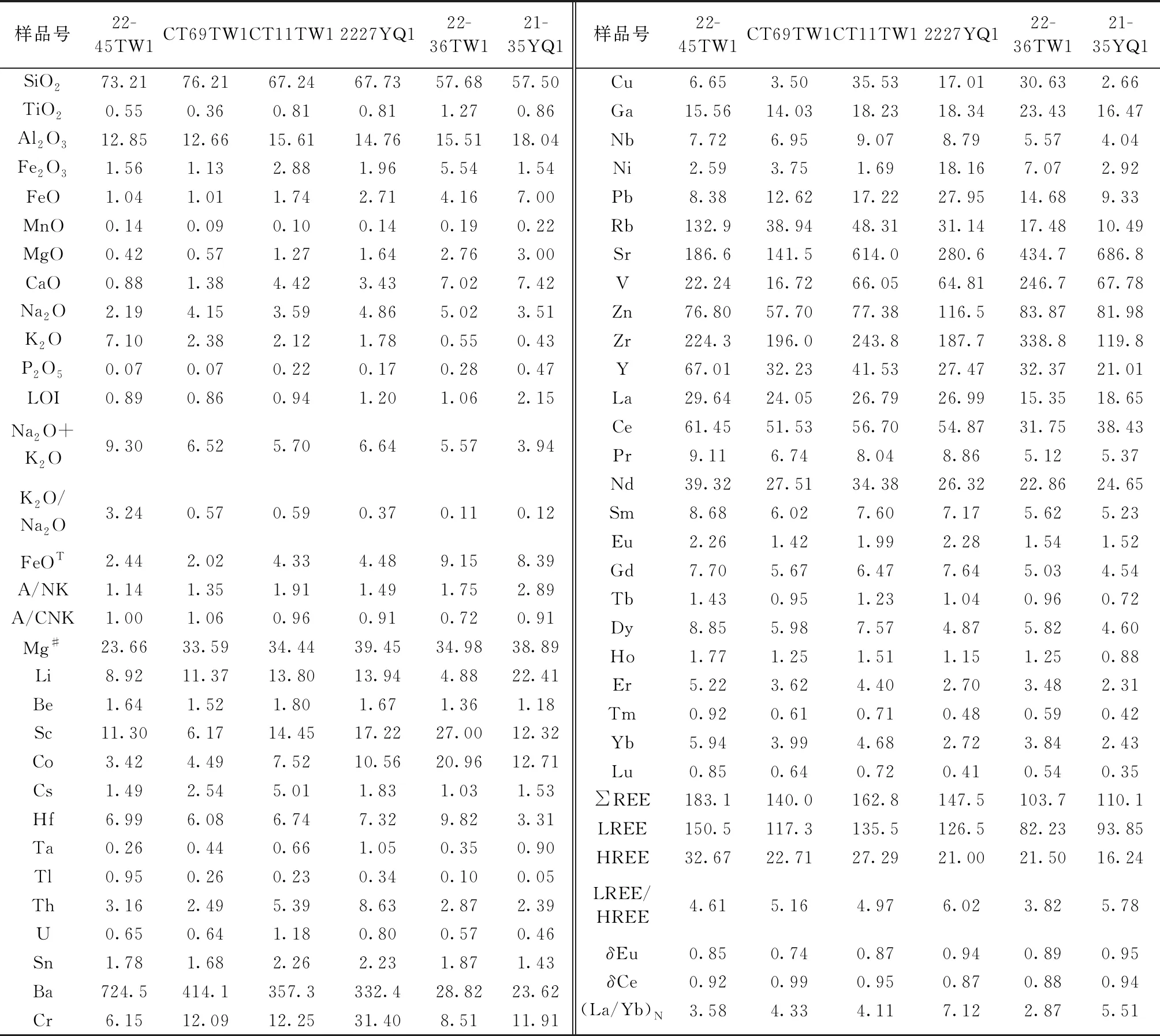

表1 下二台地区变质火山岩主量元素(wt%)与微量元素(×10-6)组成

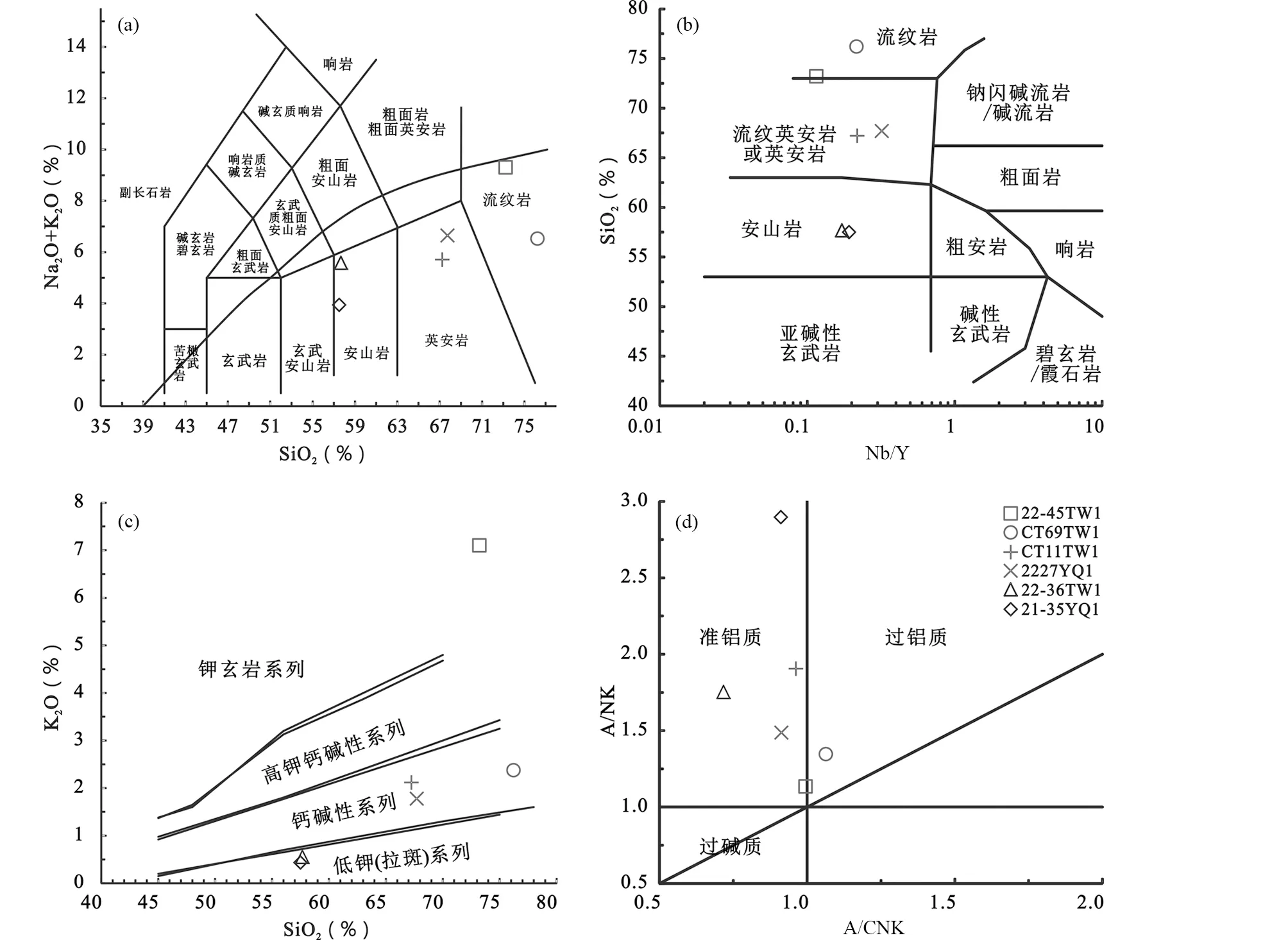

图4 下二台地区变质火山岩岩石类型和系列划分图解

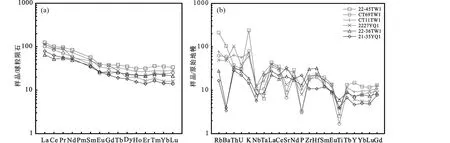

图5 下二台地区变质火山岩球粒陨石标准化稀土元素配分图(a)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b)(标准化值据Sun and McDonough, 1989)

角闪斜长片麻岩(22-36TW1、21-35YQ1),二者手标本观察具有相似特征,新鲜面灰绿色,风化面褐色,粒状变晶结构,片状构造,矿物可见斜长石(30%)、角闪石(30%)、石英(20%),粒度0.5~1.5mm,以见大量针柱状自形角闪石为特点(图3c);22-36TW1显微镜下具有柱状粒状变晶结构,片麻状构造,矿物可见角闪石(30%)、斜长石(40%)和石英(30%),粒度0.03~1.6mm(图3f),定名为角闪斜长片麻岩,原岩为安山岩。

2.2 分析方法

岩石主量、微量、稀土元素测试分析在国土资源部东北矿产资源监督检测中心完成;测试样品选取新鲜岩石,测试过程均在无污染设备中进行。主量元素采用X射线荧光光谱法(XRF),稀土、微量元素的分析则采用电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)完成;主量元素分析精度和准确度优于5%,稀土、微量元素的分析精度和准确度一般优于10%。

测年锆石的分选在河北省区域地质矿产调查研究所实验室完成;锆石制靶、照相在北京中兴美科科技有限公司完成;锆石LA-ICP-MS U-Pb测年在中国科学院海洋研究所大洋岩石圈与地幔动力学超净实验室(样品CT11TW1)和自然资源部东北亚矿产资源评价重点实验室(样品22-45TW1、CT69TW1、22-36TW1)完成。样品经过常规粉碎淘洗、磁选和重液分离后,借助双面镜挑选纯度在99%以上的锆石;将分离出的锆石颗粒用环氧树脂固定并抛光,使其露出核部,在测试之前,用体积分数为3%的HNO3溶液清洗锆石表面,以除去表面污渍,然后进行透、反射和阴极发光(CL)照相。中国科学院海洋研究所大洋岩石圈与地幔动力学超净实验室锆石定年使用的是Photon-Machines公司193nm准分子激光剥蚀系统和美国安捷伦公司生产的7900型电感耦合等离子质谱仪;激光束斑直径35μm,激光能量密度3.98J/cm2,剥蚀频率6Hz。自然资源部东北亚矿产资源评价重点实验室锆石定年使用的是德国Coherent公司COMPExPro型ARF准分子激光剥蚀系统和美国安捷伦公司7500A型四极杆等离子质谱仪;激光束斑直径32μm,激光能量密度10J/cm2,剥蚀频率8Hz。激光剥蚀过程均采用氦气为载体,氩气为辅助气调节灵敏度。标准锆石91500作为外标进行同位素比值校正,标准锆石PLE和GJ-1为监控盲样,元素含量以国际标样NIST610为外标。使用ICP-MS-Datacal10.8(Liuetal., 2010)进行同位素比值及元素含量的计算;谐和年龄计算及图像绘制采用国际标准程序Isoplot/Ex_ver3(Ludwig, 2003)完成。

3 测试结果

3.1 岩石地球化学

下二台地区变质火山岩样品的主量、微量、稀土元素分析数据见表1。

样品22-45TW1和CT69TW1的SiO2含量73.21%~76.21%,平均值74.71%,属酸性岩类;Al2O3含量12.66%~12.85%,平均值12.75%;岩石全碱(Na2O+K2O)含量6.52%~9.30%,平均值7.91%;K2O/Na2O为0.57~3.24,平均值1.90;CaO含量0.88%~1.38%;MgO含量0.42%~0.57%;FeOT含量2.02%~2.44%;TiO2含量0.36%~0.55%。在TAS图解(图4a)和SiO2-Nb/Y图解(图4b)中,样品都落入流纹岩区域内;在K2O-SiO2图解(图4c)中,22-45TW1属钾玄岩系列,CT69TW1属钙碱性系列;铝饱和指数A/CNK值1.00~1.06,平均值1.03,属于弱过铝质岩石(图4d)。2件样品具有相似的稀土配分模式,岩石的稀土元素总量(∑REE)为140.0×10-6~183.1×10-6,轻稀土元素与重稀土元素比值(LREE/HREE)为4.61~5.16,(La/Yb)N为3.58~4.33,稀土元素配分曲线右倾(图5a),表明相对富集轻稀土元素、亏损重稀土元素,轻重稀土元素分馏明显;δEu为0.74~0.85,Eu弱负异常,这可能与斜长石的分离结晶作用有关;所有样品都相对富集Rb、Ba、K元素,亏损Nb、Sr、P、Ti元素(图5b),这可能与岩浆演化过程中角闪石、金红石、磷灰石的分离结晶作用有关。

样品CT11TW1和2227YQ1的SiO2含量67.24%~67.73%,平均值67.49%,属酸性岩类;Al2O3含量14.76%~15.61%,平均值15.19%;岩石全碱(Na2O+K2O)含量5.70%~6.64%,平均值6.17%;K2O/Na2O为0.37~0.59,平均值0.48;CaO含量3.43%~4.42%;MgO含量1.27%~1.64%;FeOT含量4.33%~4.48%;TiO2含量均为0.81%。在TAS图解(图4a)中,样品都落入英安岩区域内;在SiO2-Nb/Y图解(图4b)中,都落在了流纹英安岩或英安岩区域内;在K2O-SiO2图解(图4c)中,两者均属钙碱性系列;铝饱和指数A/CNK值0.91~0.96,平均值0.94,属于准铝质岩石(图4d)。2件样品具有相似的稀土元素配分模式,稀土元素总量(∑REE)为147.5×10-6~162.8×10-6,轻稀土元素与重稀土元素比值(LREE/HREE)为4.97~6.02,(La/Yb)N为4.11~7.12,稀土元素配分曲线右倾(图5a),表明相对富集轻稀土元素、亏损重稀土元素,轻重稀土元素分馏明显;δEu为0.87~0.94,Eu弱负异常,这可能与斜长石的分离结晶作用有关;所有样品都相对富集Rb、Ba、K元素,亏损Nb、P、Ti元素(图5b),这可能与岩浆演化过程中角闪石、金红石、磷灰石的分离结晶作用有关。

样品22-36TW1和21-35YQ1的SiO2含量57.50%~57.68%,平均值57.09%,属中性岩类;Al2O3含量15.51%~18.04%,平均值16.78%;岩石全碱(Na2O+K2O)含量3.94%~5.57%,平均值4.76%;K2O/Na2O为0.11~0.12,平均值0.115;CaO含量7.02%~7.42%;MgO含量2.76%~3.00%;FeOT含量8.39%~9.15%;TiO2含量0.86%~1.27%。在TAS图解(图4a)和SiO2-Nb/Y图解(图4b)中,样品都落入安山岩区域内;在K2O-SiO2图解(图4c)中,两者均属低钾(拉斑)系列;铝饱和指数A/CNK值0.72~0.91,属于准铝质岩石(图4d)。2件样品具有相似的稀土元素配分模式,稀土元素总量(∑REE)为103.7×10-6~110.1×10-6,轻稀土元素与重稀土元素比值(LREE/HREE)为3.82~5.78,(La/Yb)N为2.87~5.51,稀土元素配分曲线右倾(图5a),表明相对富集轻稀土元素、亏损重稀土元素,轻重稀土元素分馏明显;δEu为0.89~0.95,Eu弱负异常,这可能与斜长石的分离结晶作用有关;所有样品都相对富集Rb、K、Th元素,亏损Ba、Nb、Ti元素(图5b),这可能与岩浆演化过程中角闪石、金红石的分离结晶作用有关。

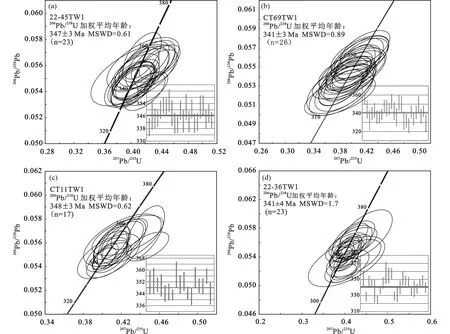

3.2 锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄

下二台地区变质火山岩样品锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄分析数据见表2。

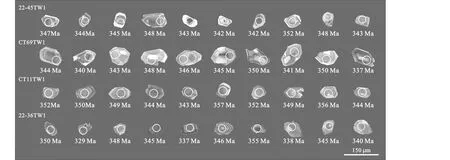

样品22-45TW1中锆石呈自形柱状,长径40~120μm,长宽比1.5:1~2:1,其具有明显的振带环带结构(图6),Th/U比值为0.65~1.51,具有典型岩浆锆石特征,部分锆石见很窄的白色亮边,说明存在微弱的重结晶。锆石测点中23个测点的同位素年龄集中落在谐和线上及其附近,锆石测点206Pb/238U年龄介于339~356Ma之间,加权平均值为347±3Ma(MSWD=0.61)(图7a)。

样品CT69TW1中锆石呈自形柱状,长径80~120μm,长宽比1:1~2:1,其具有明显的振带环带结构(图6),Th/U比值为0.89~2.42, 具有典型岩浆锆石特征,

部分锆石见很窄的白色亮边,说明存在微弱的重结晶。锆石测点中26个测点的同位素年龄集中落在谐和线上及其附近,锆石测点206Pb/238U年龄介于327~357Ma之间,加权平均值为341±3Ma(MSWD=0.89)(图7b)。

表2 下二台地区变质火山岩锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄数据

续表2

图6 下二台地区变质火山岩典型锆石阴极发光(CL)图像

图7 下二台地区变质火山岩锆石U-Pb年龄谐和图和加权平均年龄

图8 下二台地区变质火山岩Nb-10000×Ga/Al图解(a,据Whalen et al., 1987)和P2O5-SiO2哈克图解(b)

样品CT11TW1中锆石呈自形柱状,长径50~100μm,长宽比1:1~2:1,其具有明显的振带环带结构(图6),Th/U比值为0.73~2.20,具有典型岩浆锆石特征,部分锆石见很窄的白色亮边,说明存在微弱的重结晶。锆石测点中17个测点的同位素年龄集中落在谐和线上及其附近,锆石测点206Pb/238U年龄介于342~357Ma之间,加权平均值为348±3Ma(MSWD=0.62)(图7c)。

样品22-36TW1中的锆石呈自形柱状,长径40~80μm,长宽比1.5:1~2:1,其具有明显的振带环带结构(图6),Th/U比值为0.80~2.43,具有典型岩浆锆石特征。锆石测点中23个测点的同位素年龄集中落在谐和线上及其附近,其中,锆石测点206Pb/238U年龄介于325~358Ma之间,加权平均值为341±4Ma(MSWD=1.7)(图7d)。

4 讨论

4.1 形成时代

“下二台岩群”最初被认为是一套正常沉积序列地层,形成时代为奥陶纪(王东方, 1987; 辽宁省地质矿产局, 1989;辽宁省地质矿产勘查局第九地质大队, 2000);沈阳地质矿产研究所(2006)在原下二台群划分的黄顶子组中发现了海百合茎化石,又将“下二台岩群”时代定为石炭纪;近年来,随着锆石U-Pb同位素精确定年技术的发展,新的年龄证据又被提出,Wangetal. (2015)报道了盘岭岩组变流纹岩和变玄武安山岩原岩年龄为342Ma和347Ma,韩作振等(2016)报道下二台群盘岭组角闪变粒岩原岩年龄为348±5Ma,时代均为早石炭世。本文中下二台地区变质火山岩锆石具有岩浆锆石特征,代表了变质火山岩原岩结晶年龄,其中变流纹岩206Pb/238U加权平均年龄为341±3Ma 和347±3Ma,绿帘黑云母二长微晶片岩206Pb/238U加权平均年龄为348±3Ma,角闪斜长片麻岩206Pb/238U加权平均年龄为341±4Ma,均表明下二台地区变质火山岩原岩形成于早石炭世。

4.2 岩石成因与源区性质

岩石在变质或变形过程中会发生元素的迁移。下二台地区变质火山岩样品中K2O、Ba含量变化较大,表明在变质过程中元素发生了迁移;烧失量(LOI)的值为0.86~2.15,δCe为0.87~0.99,表明其遭受了较弱的蚀变作用;然而,蚀变作用对稀土元素和高场强元素含量的影响较小(Polatetal., 2002),因此,我们采用这些元素来判别岩石成因更为可靠。

野外地质观察发现,下二台地区变质酸性火山岩产出面积多于变质中性火山岩(图2);变质火山岩稀土元素配分曲线都具有右倾特征,且负Eu异常不明显(图5a),但变质中性火山岩稀土总量明显偏低;在微量元素蛛网图中(图5b),变质酸性火山岩与变质中性火山岩具有明显差异,主要体现在变质酸性火山岩明显的Sr、P元素亏损,这些元素在岩石变质过程中几乎不发生迁移,可见,两者原岩为不同来源岩浆演化的产物;于此同时,哈克图解也未显示二者高场强元素之间有规律性的线性变化关系,也表明变质酸性火山岩与变质中性火山岩原岩不是同一基性岩浆分异的产物。

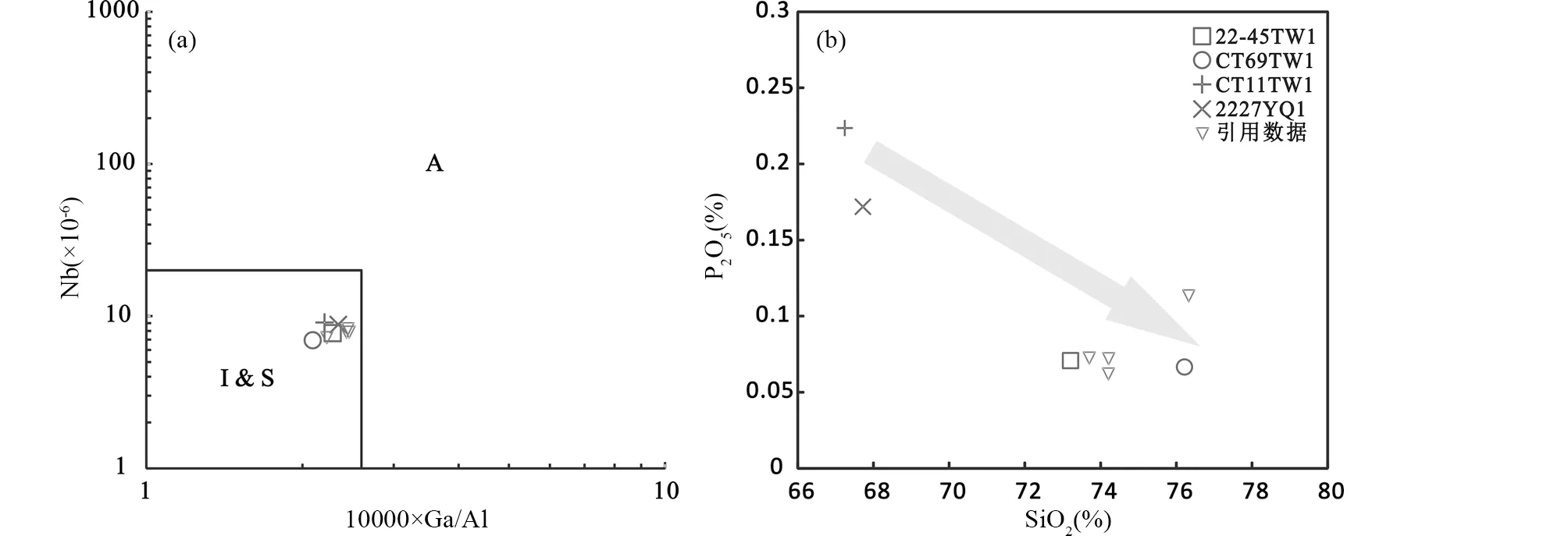

图9 下二台地区变质火山岩Nb/Y-Zr/Y图解(a,据Condie, 2005)和Rb/Y-Nb/Y图解(b,据Deng et al., 2019)

变质酸性火山岩虽然具有高SiO2、高K2O+Na2O的特征,但其低FeOT/MgO比值(2.74~5.75,平均3.85),低10000×Ga/Al比值(2.09~2.35,平均2.23),较低含量Zr、Nb、Ce和Y的特点,都与典型的A型花岗岩不同(Whalenetal., 1987),全岩锆饱和温度计公式计算得出变质酸性火山岩饱和温度TZr=776~813℃,平均值为801℃,也与A型花岗岩高温(>900℃),贫水(<4%)的特点相悖(Clemensetal., 1986),在Nb-10000×Ga/Al图解(图8a)中,样品也落在了I型和S型花岗岩区域中;低A/CNK值(0.91~1.06,平均0.98),低P2O5含量(0.07~0.22,平均0.13)的特点,且P2O5-SiO2哈克图解(图8b)中,SiO2与P2O5呈负相关特征,又表明其与S型花岗岩特征不同(Chappell, 1999);综上认为下二台地区变质酸性火山岩原岩岩石类型应与I型花岗岩相似。

变质酸性火山岩具有高SiO2、高K2O+Na2O含量,低MgO、TiO2和FeOT含量的特点,这与平均大陆地壳化学成分(Rudnick and Gao, 2003)相似,而明显区别于地幔岩石的化学成分(Sun and McDonough, 1989);在K2O-SiO2图解(图4c)中,样品落在了钙碱性系列和钾玄岩系列中,岩石较高的K2O含量,普遍被理解为在部分熔融的过程中,受控于源区较高的钾含量(Gunnarssonetal., 1998);微量元素方面,Zr、Hf元素的显著富集和Nb元素的显著亏损也表明其原始岩浆与壳源岩浆一致(Rudnick and Gao, 2003; Sun and McDonough, 1989);La/Yb比值为4.99~9.93,平均值6.67,明显不同于地幔来源的岩浆(La/Yb≈0.96)(肖庆辉等, 2002);变质酸性火山岩Mg#值为23.66~39.45,小于45,表明岩浆母岩未与地幔相互作用(程银行等, 2016);以上均表明,变质酸性火山岩原始岩浆可能来源于富集地壳物质的部分熔融。

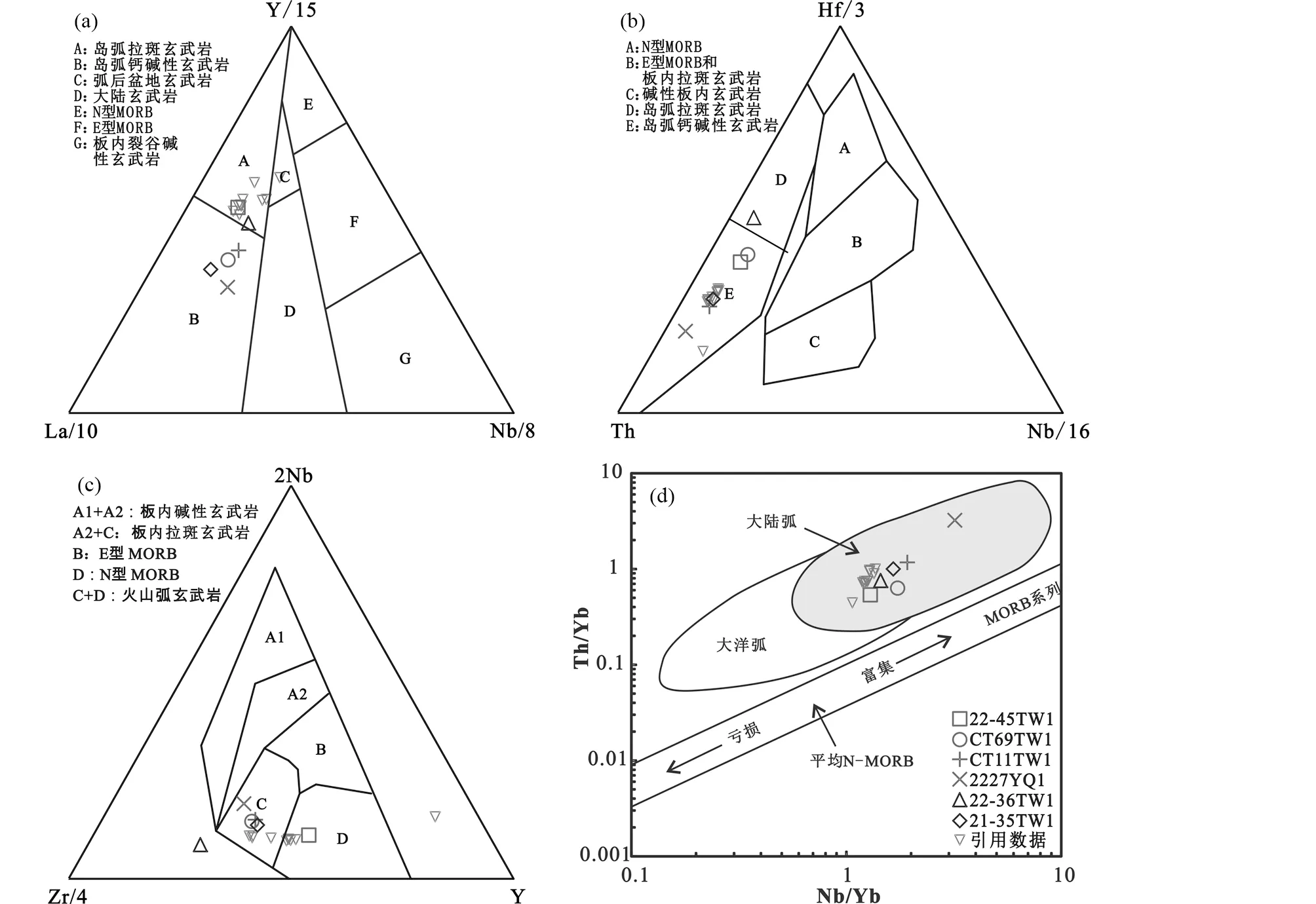

变质中性火山岩具有较高Al2O3含量(>15%),低MgO含量(<5%),FeOT/MgO比值2.80~3.31(>1.5),富集Rb、Th、U和K等大离子亲石元素,亏损Nb、P、Ti等高场强元素,这些特征表明其原岩具有岛弧火山岩的特征。样品SiO2含量57.50%~57.68%,显示出幔源岩石的成分特征;Nb/Ta比值为16.02(21-35YQ1除外),Zr/Hf比值为34.5~36.2,明显接近MORB的相应比值(17.5和36.25)(Green, 1995; Sun and McDonough, 1989),而与大陆地壳的相应比值(11~12和18.75)(Green, 1995; Taylor and McLennan, 1985)不同,暗示其岩浆起源于地幔源区;变质中性火山岩的微量元素以富集大离子亲石元素和轻稀土元素,相对亏损高场强元素为特征,表明其起源于岩石圈地幔(Sklyarovetal., 2003; Zhao and Zhou, 2007);在Nb/Y-Zr/Y图解(图9a)中显示出其原始岩浆应该来自于岩石圈地幔。变质中性火山岩(Th/Ta)PM比值为1.28~3.98(>1),(La/Nb)PM比值为2.86~4.79(>1),La/Sm与La/Nb比值的正相关性,均表明其岩浆物质在上升过程中遭受了地壳物质的混染作用,但其La/Nb值为2.75~4.62,远低于典型地壳岩石(>12),表明地壳物质的混染作用不明显。La/Sm比值和La含量变化趋势表明微量元素的变化主要受控于部分熔融,结晶分异作用较弱,具体表现为Eu的弱负异常。Nb、Ti元素的明显负异常,被视为俯冲带岩浆作用的典型标志(Briqueuetal., 1984);在Rb/Y-Nb/Y图解(图9b)中,样品主要沿Rb/Y轴分布,具有俯冲带富集或混染的趋势,证明该岩浆形成于与俯冲消减作用有关的地幔源区。综上所述,变质中性火山岩原始岩浆来自于俯冲带附近岩石圈地幔,并遭受了地壳物质的混染。

4.3 构造背景

Wangetal. (2015)报道下二台地区变流纹岩与变玄武安山岩形成于伸展构造背景下,具有双峰式火山岩的特征;韩作振等(2016)报道下二台地区角闪变粒岩为一套弧火山岩,形成于活动大陆边缘;二者所研究的变质火山岩时代都为早石炭世,且均位于下二台地区盘岭背形上,但构造背景却不同。本次研究的下二台地区变质火山岩原岩形成时代也为早石炭世,结合前人研究成果,该套变质火山岩原岩岩石类型包括流纹岩、英安岩、安山岩和玄武安山岩,与活动大陆边缘弧环境下形成的岩石组合特征一致,不属于双峰式火山岩岩石组合。

下二台地区变质酸性火山岩原岩岩石类型与I型花岗岩相似,可能来源于富集地壳物质的部分熔融;变质中性火山岩原岩具有弧火山岩的特征,原始岩浆来自于俯冲带附近岩石圈地幔,并遭受了地壳物质的混染,这些均表明下二台地区变质火山岩原岩的形成与俯冲作用有关。结合下二台地区已发表的变质火山岩地球化学数据(Wangetal., 2015; 韩作振等, 2016),我们对下二台地区变质火山岩进行了构造环境判别,Y/15-La/10-Nb/8图解(图10a)、Hf/3-Th-Nb/16图解(图10b)和2Nb-Zr/4-Y图解(图10c)均表明下二台地区变质火山岩原岩应形成于火山弧环境,在Th/Yb-Nb/Yb图解(图10d)中,所有样品落入大陆边缘弧环境中,因此,我们认为下二台地区变质火山岩原岩应形成于活动大陆边缘火山弧环境。

图10 下二台地区变质火山岩构造环境判别图解

4.4 地质意义

华北板块北缘东段相继识别出“开原”、“呼兰群”、“色洛河群”、“开山屯”和“青龙村群”等几套构造混杂岩(图11),众多学者已经做了大量工作(唐克东等, 2004, 2011; 陈跃军等, 2006; 李承东等, 2007a, b; 唐克东和赵爱林, 2007; Wuetal., 2007; 张春艳等, 2007, 2009; Lüetal., 2011; 周建波等, 2013; 张超, 2014; Yuanetal., 2016; Liuetal., 2017a; 关庆彬, 2018)。“开原”构造混杂岩“岩块”中变质流纹岩和变质玄武安山岩的形成年龄为250±5Ma和250±4Ma(陈跃军等, 2006; Yuanetal., 2016),变质基性岩原岩的形成年龄为258±6Ma、变质年龄为256±4Ma(关庆彬, 2018),“基质”中透辉变粒岩碎屑锆石最小年龄为257±2Ma,变质年龄为245±2Ma(Liuetal., 2017a),表明该套构造混杂岩形成于晚二叠世-早三叠世。“呼兰群”构造混杂岩中大量片岩的碎屑锆石年龄将其时代归属为二叠纪-早三叠世(Wuetal., 2007; Lüetal., 2011; 周建波等, 2013);张春艳等(2009)测得磐石地区硅质岩的变质变形年龄为239±11Ma,为古亚洲洋闭合过程的产物。“色洛河群”构造混杂岩中高镁安山岩成岩年龄为252±5Ma(李承东等, 2007a),周建波等(2013)测得板庙子地区“色洛河群”砂岩和板岩的碎屑锆石年龄为255±3Ma和264±3Ma,表明“色洛河群”可能形成于晚二叠世。“开山屯”混杂岩被认为是一套由滑塌堆积、浊积岩以及深海泥质岩组成的大陆边缘的增生杂岩(唐克东等, 2004, 2011);唐克东和赵爱林(2007)报道了杂岩中花岗岩砾石的年龄为287±6Ma,周建波等(2013)报道了“开山屯”杂岩中紫色板岩和变质砂岩碎屑锆石沉积下限年龄为234Ma和246Ma,时代为中-晚三叠世。“青龙村群”中获得的斜长角闪岩、黑云斜长片麻岩和变质辉长岩的原岩年龄分别为274±6Ma、250±4Ma和248±1Ma(张春艳等, 2007; 周建波等, 2013)。张超(2014)将新东村组地层从“青龙村群”中划分出来,并测得二云母片岩碎屑锆石年龄集中在242~314Ma之间,同样给出了中三叠世的沉积下限年龄。这些研究表明前人划定元古代地层,如“呼兰群”、“色洛河群”、“青龙村群”都不是真正的地层序列,而是由不同时代、不同性质的岩石混杂形成(唐克东等, 2004; 周建波等, 2013),而将这些杂岩解体后,其中年轻的地质体多形成于晚二叠世-中三叠世。

图11 华北板块北缘东段构造混杂岩分布图(据关庆彬, 2018)

“下二台岩群”同已报道的构造混杂岩同处于华北板块北缘东段增生带内,下二台地区变质火山岩原岩形成时代为早石炭世,为活动大陆边缘环境下形成的弧火山岩;区内还大面积分布大理岩,根据牙形刺化石初步确定其时代为晚石炭世(作者,待发表),由大洋底-大陆边缘之间海相环境下形成的碳酸盐岩变质而成;我们还获得二云母二长变粒岩碎屑锆石年龄为384~443Ma(作者,待发表),沉积下限时代为中泥盆世,原岩为稳定环境下形成的陆源碎屑岩;同时,中二叠世变质酸性火山岩也被识别出,具有弧火山岩特征。结合野外地质产出状态,各地质体受构造作用改造强烈,变质变形作用发育,总体构造行迹呈北东向展布,不同时代的地质单元间多为构造接触。由此可见,原“下二台岩群”的物质组成存在多时代特征,且均为不同构造环境下形成的产物,再遭受后期构造作用改造,叠置混杂在一起,因此,“下二台岩群”并不是传统的史密斯地层层序,将其定义为“下二台”构造杂岩更为准确。

图12 中泥盆世-早石炭世古亚洲洋南向俯冲演化模式图

大量的蛇绿岩、岩相古地理学和古生物学证据基本确定了古亚洲洋最终沿着索伦山-西拉木伦河-长春-延吉缝合带呈“剪刀式”闭合(Wuetal., 2000, 2007, 2011; Xiaoetal., 2003, 2009, 2015; 孙德有等, 2004; Li, 2006; 张兴洲等, 2006; Jianetal., 2008, 2010; 韩国卿等, 2009, 2011; 刘永江等, 2010, 2011; Hanetal., 2012, 2015; Xuetal., 2015; Liuetal., 2017b)。在该缝合带西段,古亚洲洋板块具有双向俯冲的特征(Xiaoetal., 2003; Jianetal., 2008, 2010);部分学者通过对苏尼特右旗白乃庙群变质火山岩研究,提出古亚洲洋板块在晚寒武世-早志留世持续南向俯冲(Guetal., 2012; Zhangetal., 2013; Lietal., 2015; Zhouetal., 2017),并在华北板块北缘形成一系列与俯冲碰撞有关的埃达克质岩石和TTG岩石(刘敦一等, 2003; Jianetal., 2008; Zhangetal., 2019);中-晚志留世,白乃庙地区出现了东西向展布的前陆盆地,复理石建造和磨拉石建造就位,标志着俯冲作用的结束(胡骁等, 1990; 唐克东, 1992)。在该缝合带东段,Peietal. (2016)通过对吉林省中部古生代火成岩和变质沉积岩研究,提出古亚洲洋在早寒武世-早志留世持续向北俯冲,晚志留世-早泥盆世发生弧-陆碰撞,进入后碰撞阶段;唐克东和赵爱林(2007)在对开山屯地区混杂岩进行研究后,提出晚石炭世-中二叠世古亚洲洋洋壳向北运移,并向北部兴凯地块俯冲。下二台地区变质火山岩为古亚洲洋板块在该缝合带东段向华北板块俯冲提供了依据,可见,古亚洲洋板块在该缝合带东段也具有双向俯冲模式。由于华北板块北缘尚未发现大量志留纪-泥盆纪期间岩浆岩的相关地质记录,有些学者推测华北板块北缘在这一时期可能属于被动大陆边缘环境(李锦轶等, 2009),但是,双向俯冲这一观点已被许多学者所证实(Jiaetal., 2004; 曹花花等, 2012; Yuanetal., 2016; 关庆彬, 2018);多数观点认为该缝合带东段俯冲作用主要发生在早二叠世-早三叠世(李承东等, 2007a; 曹花花等, 2012; Yuanetal., 2016; 关庆彬, 2018);下二台地区变质火山岩表明在早石炭世该缝合带东段古亚洲洋板块就已经南向俯冲。Shietal. (2019)报道法库地区石英闪长岩与花岗闪长岩侵位结晶年龄为432±1Ma和437±1Ma,为一套与俯冲作用有关的埃达克质岩石,表明早志留世索伦-西拉木伦河-长春-延吉缝合带东段古亚洲洋板块向华北板块俯冲,这与该缝合带西段具有相似特征。

综上所述,中泥盆世,华北板块北缘东段可能处于被动大陆边缘环境,中泥盆世变质陆源碎屑岩原岩为该环境下的产物,华北板块北缘东段早志留世花岗质岩石为其提供物源;晚泥盆世-早石炭世,华北板块北缘东段古亚洲洋板块向华北板块俯冲,俯冲洋壳导致岩石圈地幔发生熔融,形成变质中性火山岩原始岩浆,在其上升过程中,又遭受地壳物质混染,最终形成早石炭世中性火山岩;地幔物质带来的热量导致地壳物质发生部分熔融,为早石炭世变质酸性火山岩提供物质来源(图12);晚石炭世变质碳酸盐岩和中二叠世变质酸性火山岩的出现,表明洋盆并没有消失,俯冲作用仍在持续;晚二叠世-中三叠世,古亚洲洋最终闭合(崔军平等, 2013; 徐增连等, 2014)。

5 结论

(1)下二台地区变质火山岩原岩包括流纹岩、英安岩、安山岩,为一套钙碱性火山岩,属于准铝质-弱过铝质岩石,根据岩相学和地球化学特征将其分为变质酸性火山岩和变质中性火山岩;二者均相对富集轻稀土元素,亏损重稀土元素,轻重稀土元素分馏明显,Eu负异常不明显,但变质中性火山岩稀土总量低于变质酸性火山岩,而且变质酸性火山岩明显亏损Sr、P元素,结合野外产状面积和高场强元素相关性特征,认为二者不是同一基性岩浆分异的产物。

(2)下二台地区变质火山岩锆石具有岩浆锆石特征,代表了原岩结晶年龄,变质酸性火山岩(变流纹岩、绿帘黑云母二长微晶片岩)原岩结晶年龄为341±3Ma、347±3Ma和348±3Ma,变质中性火山岩(角闪斜长片麻岩)原岩结晶年龄为341±4Ma,时代均为早石炭世;变质酸性火山岩原始岩浆来自于地壳物质的部分熔融,变质中性火山岩原始岩浆来自于俯冲带附近岩石圈地幔,并遭受了地壳物质的混染,二者均形成于活动大陆边缘火山弧环境。

(3)原“下二台岩群”并不是真正的地层层序,称其为“下二台”构造杂岩更为准确;下二台地区变质火山岩表明在早石炭世初,古亚洲洋板块已经开始南向俯冲,在华北板块北缘东段形成活动大陆边缘弧环境,早石炭世变质火山岩原岩为这一俯冲阶段的产物。

致谢感谢中国科学院海洋研究所大洋岩石圈与地幔动力学超净实验室王晓红和自然资源部东北亚矿产资源评价重点实验室郝宇杰在锆石U-Pb同位素测年过程中给予的帮助;感谢自然资源部东北矿产资源监督检测中心赵爱林、钟辉、王洋洋、刘欣和伍月在试验测试和薄片鉴定方面给予的帮助;感谢匿名审稿专家和本刊编辑对本文提出的建设性修改意见。

谨以此文祝贺杨振升教授九十华诞,祝杨先生健康长寿!