重庆喀斯特地区现代花粉组合与植被的关系

郝秀东,欧阳绪红,*,谢世友,魏兴萍

1 南宁师范大学北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室,南宁 530001 2 南宁师范大学广西地表过程与智能模拟重点实验室,南宁 530001 3 西南大学地理科学学院,重庆 400715 4 重庆师范大学地理与旅游学院,重庆 400047

喀斯特地区的石漠化已经成为继沙漠化和水土流失之后的第三大生态问题,是我国西南最严重的生态灾难[1-6]。截至2016年底,我国喀斯特地区石漠化土地总面积为10.07万km2,占区域国土面积的9.4%,占喀斯特区面积的22.3%,涉及湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州和云南8个省(自治区、直辖市)。其中,重庆市的石漠化面积已经达到0.77万km2[7]。为遏制石漠化的发展,促进喀斯特地区生态经济的增长,许多学者对改善石漠化生态环境、协调人地关系的可持续发展等进行了深入的研究,提出了一系列治理方案,取得了丰硕的研究成果[8-22]。然而,纵观众多石漠化治理的研究,大多侧重于水文、生态和土壤[23-22]等方面,而从古生态学和孢粉学研究角度来开展的研究还鲜有报道[23-26]。孢子、花粉(简称孢粉)是植物的组成部分,因其外壁含有耐高温、氧化和酸碱腐蚀的孢粉素(C96H22O24),使之在漫长的地质年代里,可以很好的保存下来[27];加之其产量大、种类丰富等优势,孢粉已成为最直接、最可信的古环境和古植被代用指标之一,并在正确认识和恢复过去环境和植被变化方面具有不可替代的作用[28-32]。但由于孢粉受其自身形态结构、产量、沉降、传播、保存以及外部环境等多方面因素的影响,其与植被的关系并非简单的线性关系,在研究中孢粉与植被关系的确定又直接影响着利用孢粉分析来恢复和重建古植被、古气候和古环境的准确性[33-34]。研究表土孢粉与现代植被的关系,被普遍认为是解决这一问题的重要途径。现代样品(表土,特别是苔藓等)中的孢粉组合代表了多年花粉雨的平均状况,最能反映现代植被客观情况的一项生态指标[35-36]。

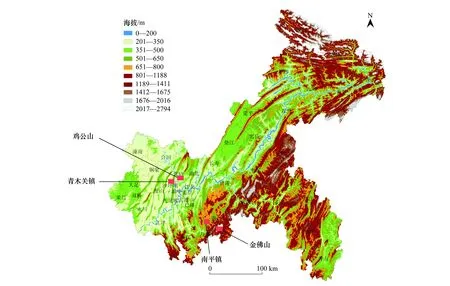

本研究通过对重庆喀斯特地区具有代表性的四种地貌单元,如生态环境保护较好的金佛山、典型山地植被恢复中的鸡公山、喀斯特槽谷区的青木关镇和石漠化较为严重的南平镇(图1),进行全面系统的现代表土孢粉研究,得出重庆喀斯特地区不同植被类型的孢粉组合特征,并尝试厘清其区域差异性,为重庆及其周边地区的生态恢复工程与土地利用规划的决策制定,第四纪古植被、古气候和古环境重建研究,以及中国孢粉数据库建设等提供参考数据与科学依据。

图1 研究区位置图

1 研究区概况

金佛山位于重庆市南川区东南隅(106°54′—107°27′E,28°46′—29°38′N),面积约441 km2,海拔1400—2251 m,山顶与盆地间相对高差达1600 m,属典型的岩溶地质地貌。山体上部多年平均气温8.5℃,年均降雨量约1434.5 mm;山体下部平均气温16.6 ℃,年均降雨量约1286.5 mm。该山属亚热带湿润季风气候区,云雾多,日照少,雨量充沛,湿度大,从山脚到山顶气候垂直变化明显,温度差达5—6 ℃。植被类型丰富多样,主要有:亚热带常绿阔叶林、亚热带常绿落叶阔叶混交林、山地矮林、亚热带针叶林、亚热带竹林、亚热带落叶阔叶林、灌丛和草甸等[37]。

鸡公山位于重庆市北碚观音峡背斜(106°18′14″—106°56′53″E,29°39′10″—30°03′53″N),海拔400—700 m,属于渝中喀斯特槽谷低山。年均气温16.17 ℃,年均降雨量885 mm左右。地带性植被为中亚热带常绿阔叶林,但原始林已不存在,目前当地均为次生林,乔木为侧柏(Platycladusorientalis)、棕榈(Trachycarpusfortunei)等,林下灌木为火棘(Pyracanthafortuneana)、马桑(Coriariasinica)、铁仔(Myrsineafricana),草本层为白茅(Imperatacylindrica)等。由于破坏严重,林地呈斑块状分布。农业种植多为小麦-玉米-红薯,一年两熟到三熟。完整的植被演替序列为坡耕地-弃耕地-灌草地-疏林地-次生林地。

青木关镇位于重庆北碚区、沙坪坝区和璧山县的交界处(106°17′12″—106°19′45″E,29°40′48″—29°46′29″N),面积约11.4 km2,属于亚热带湿润季风型气候,冬暖夏热,雨量丰沛。多年平均气温为18 ℃,1月平均气温为5 ℃,7月平均气温为27 ℃,极端最高温为43 ℃,极端最低温为-3.1 ℃,多年平均降水量为1000 mm,主要集中在4—10月,特别是6—8月,11—3月降雨较少。区内地带性植被为亚热带常绿阔叶林,但原始林已不存在,目前均为次生林,主要土地利用类型有次生林地、竹林地、果园地、退耕地、菜地、撂荒地、耕地和稻田等。区内乔木多为马尾松(Pinusmassoniana)、杉科(Taxodiaceae)、柏科(Cupressaceae)、合欢(Albiziajulibrissin)等,林下灌木多为马鞭草科(Verbenaceae)、杜鹃花属(Rhododendron)等,草本层为荨麻属(Urtica)、凤尾蕨属(Pteris)、芒萁属(Dicranopteris)等。农作物以水稻(Oryzasativa)、玉米(Zeamays)、甘薯(Ipomoeabatatas)及各类蔬菜为主。

南平镇地处重庆市南川区(106°54′12″—107°27′15″E,28°46′08″—39°31′19″N),距市中心16 km,海拔640—1031 m,年均气温16℃。多年平均降水量1300 mm,最大年降水量1528 mm,最小年降水量826 mm,降雨主要在5—9月,占全年的67.9%。该区地处四川盆地与云贵高原的过渡地带,地带性植被为亚热带常绿阔叶林,但由于长期遭受人类不合理的土地利用,喀斯特石漠化现象较为严重,目前原始林已不存在,均为次生林,呈斑块状分布。乔木以马尾松(Pinusmassoniana)、樟树(Cinnamomumcamphora)等为主,林下灌木为火棘(Pyracanthafortuneana)等,草本层为荨麻属(Urtica)、凤尾蕨属(Pteris)等。

2 材料与方法

2.1 群落调查和样品采集

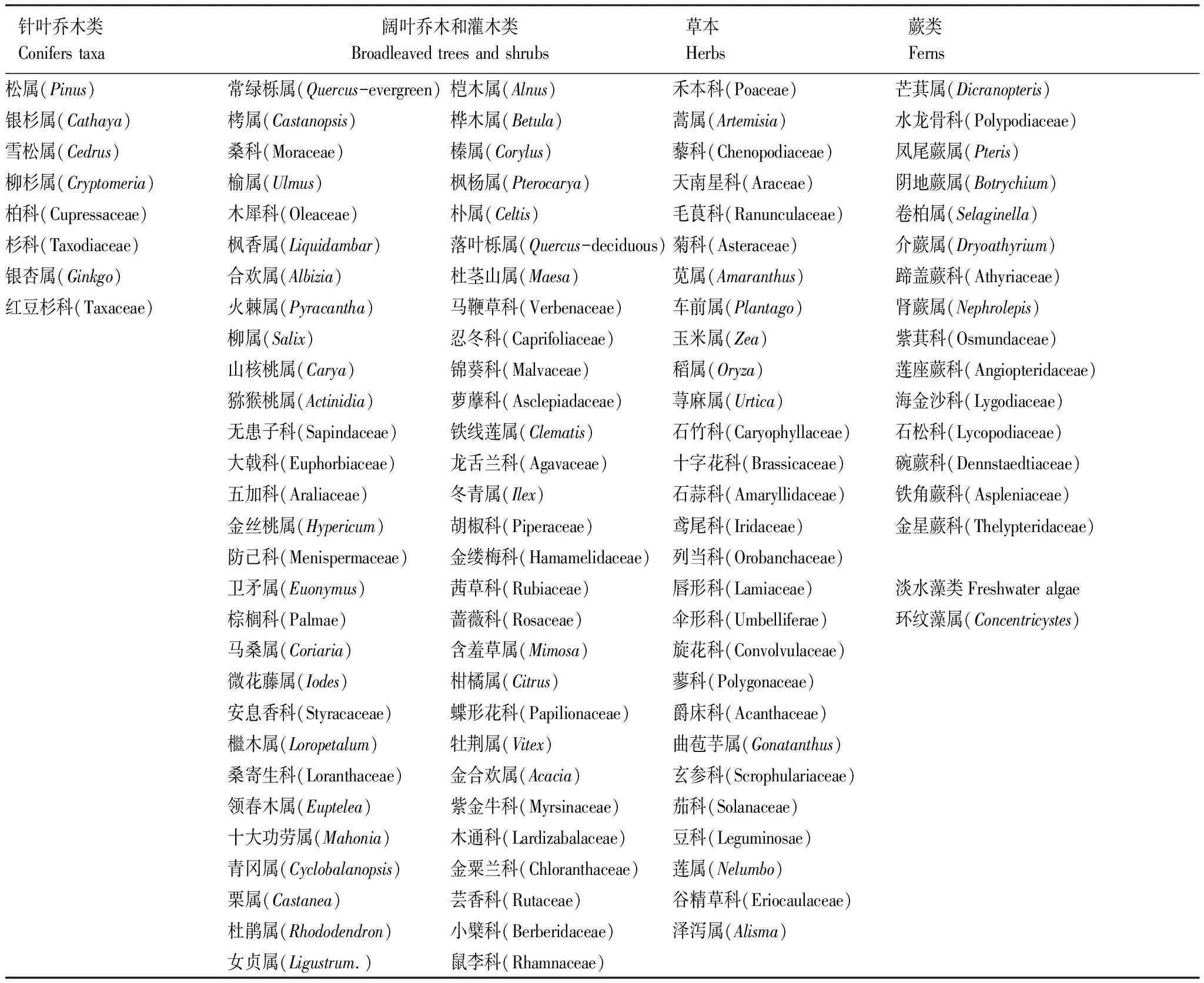

野外工作中,同时进行研究区群落调查和野外样品采集。采样前先记录样方内的群落特征,如植物群落总盖度、种分盖度、种名、高度、多度等。表土和苔藓样品均按“梅花点”法取样,即在1 m×1 m样方范围内,采集样方的四角和中心的共5份表土(土层0—1 cm)或苔藓样品,充分混合后装入取样袋内。采集林地、次生林地、灌丛、草甸、灌草地、园地、荒草地、坡耕地及稻田等不同土地利用方式下的植物群落,共采集了49份表土及32份苔藓样品(表 1)。

表1 重庆喀斯特地区现代孢粉采样点的基本信息

2.2 实验处理与孢粉鉴定

现代孢粉样品的实验处理和显微镜鉴定分别在西南大学地理科学学院和南宁师范大学北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室进行。表土孢粉样品采用盐酸、碱处理和重液浮选的方法;苔藓样品的实验室处理采用传统的过筛法[38],即先加氢氧化钾,过200 μm筛后,再加盐酸和氢氟酸处理,最后在超声波中用7 μm筛收集。孢粉的鉴定和统计是在Nikon Ni-U光学生物显微镜10×40倍下进行,对个体极小的孢粉放大至10×60倍,参照《中国植物花粉形态》[39]和《中国蕨类植物孢子形态》[40]等相关正式出版的图版进行鉴定。运用Nikon DS-Fi2 光学显微镜拍照系统对孢粉进行拍照。共统计有效孢粉60553粒,每个样品不少于550粒,孢粉百分比含量按孢子与花粉总数来计算。依据前人对水稻现代花粉的研究[41-44],水稻花粉的粒径大小在34—45 μm之间,明显大于多数野生属种的禾本科植物花粉。据此,本研究将禾本科花粉按照粒径大小,划分为≥40 μm和<40 μm两组;其中,≥40 μm的禾本科花粉中很可能含有较多的具有人工栽培作物的禾本科植物(如水稻等)的花粉。

孢粉百分比图谱使用Tilia(1.7.16)软件建立,PCA分析运用Canoco 4.5软件完成。孢粉标本保存在南宁师范大学北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室。

3 孢粉分析结果

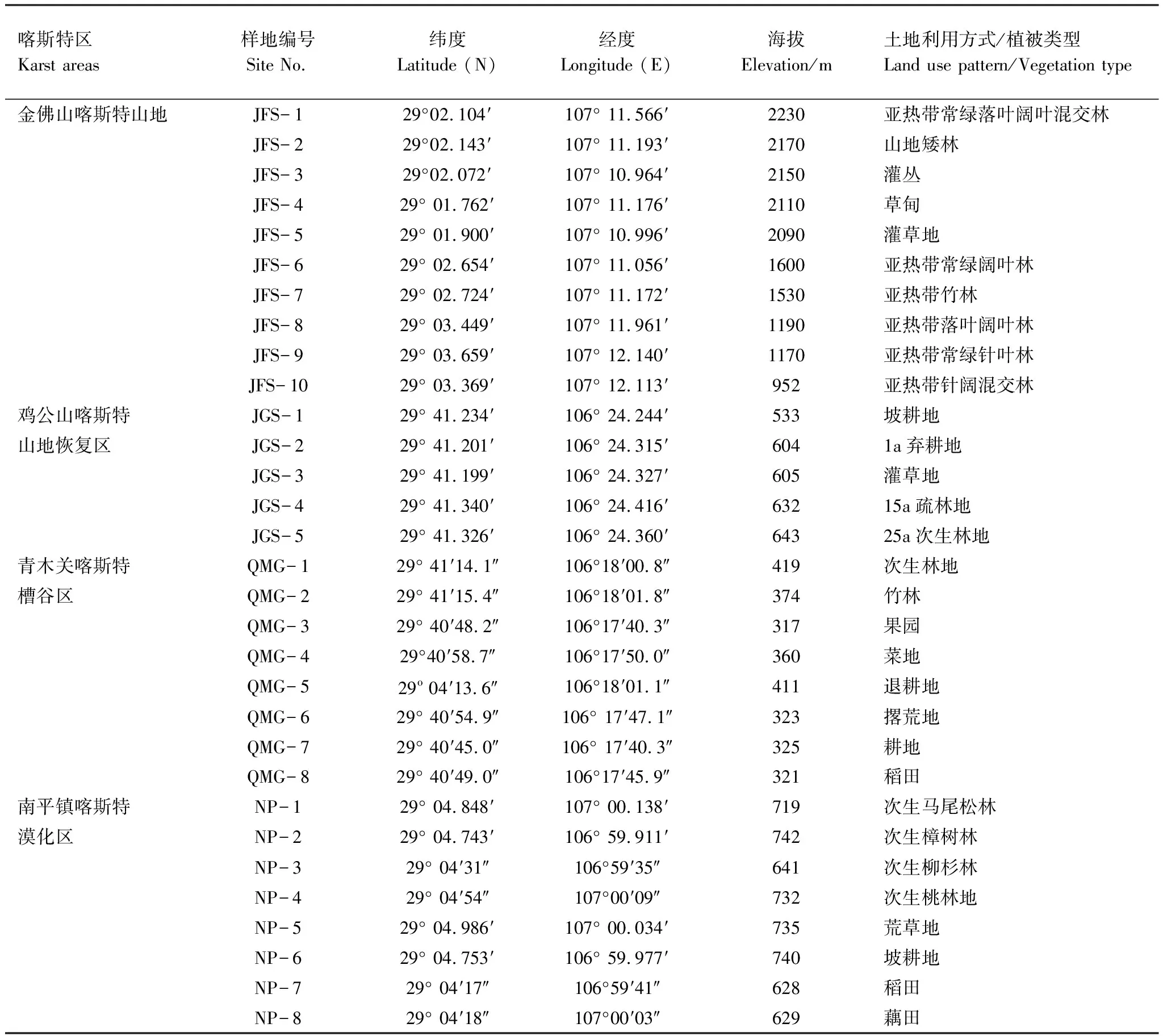

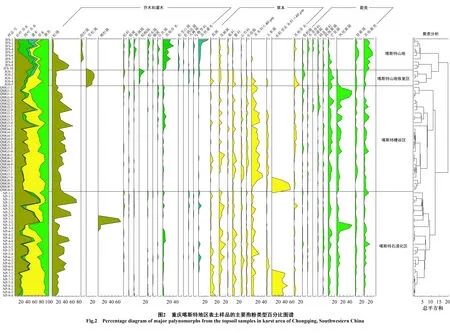

重庆喀斯特地区现代表土和苔藓样品共鉴定出孢粉109科属(表 2),主要孢粉百分比见图2,其中针叶乔木类8科属,阔叶乔木和灌木类58科属,草本类28科属,蕨类孢子15科属,另有淡水藻类1属。具体孢粉类型及其与来源植物的对应关系[45]详见表2。

表2 重庆喀斯特地区现代孢粉样品鉴定的孢粉类型

3.1 金佛山喀斯特山地的孢粉组合

现代孢粉组合共由106科属组成,其中以针叶乔木、蕨类和阔叶乔木花粉孢粉占优势,含量分别为8.94%—56.30%、19.73%—46.77%和6.17%—39.28%,其次是灌木和草本花粉,分别为6.24%—29.77%和5.58%—18.24%,沼生草本花粉含量最低,仅为0.14%,且仅在靠近水源的样点JFS-5少量发现。

3.2 鸡公山喀斯特山地典型植被恢复过程中的孢粉组合

现代孢粉组合共由46科属组成,以草本、针叶乔木和蕨类孢粉占优势,含量分别为17.41%—46.16%、27.73%—39.75%和16.65%—33.14%,其次是阔叶乔木花粉,花粉含量为2.53%—17.58%,灌木花粉含量最低,为1.04%—8.88%。

3.3 青木关镇喀斯特槽谷区的孢粉组合

现代孢粉组合共由56科属组成,以草本和蕨类植物占据优势(除竹林和果园外),含量为29.25%—81.45%,其次是乔木(主要为马尾松),含量为15.72%—61.38%,灌木植物花粉含量最低,为0.00—1.11%。

3.4 南平镇喀斯特石漠化区的孢粉组合

现代孢粉组合共由50科属组成,以草本和蕨类植物占据优势(除次生马尾松林、次生柳杉林和桃树林外),含量为38.84%—86.56%,其次是乔木(主要为马尾松),含量为13.42%—59.40%,灌木植物花粉含量最低,为0.00—12.50%。

3.5 PCA分析结果

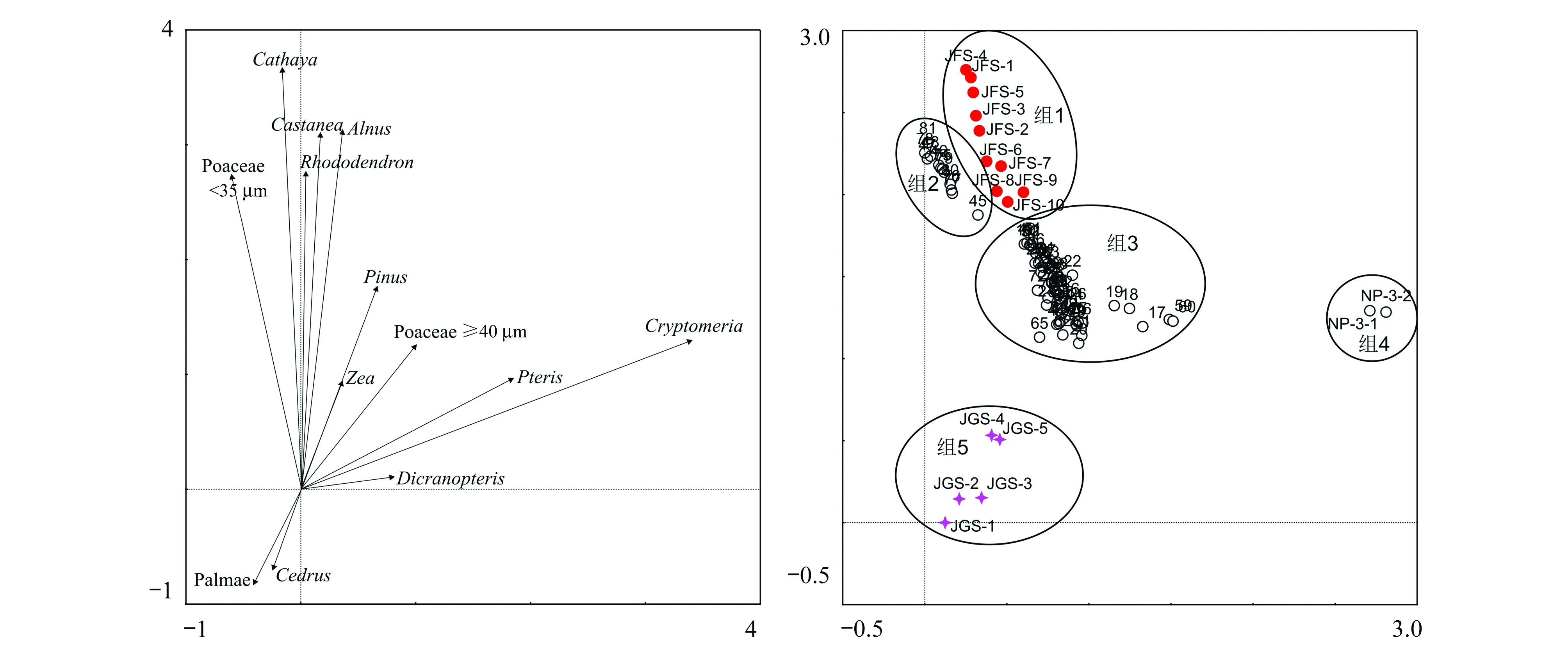

为了更好的探讨重庆喀斯特地区现代孢粉的传播规律,厘清现代孢粉与植被的关系,对其主要花粉类型(共13科属)进行了主成分(PCA)分析。PCA分析结果显示(图3),四轴的特征值分别为0.686、0.431、0.115、0.037,可见主要花粉类型的离散性较好,差异较大,可以将其很好的分类。松属、柳杉属、禾本科(≥40 μm;水稻型花粉)、玉米属、凤尾蕨属和芒萁属等与人类活动密切相关的属种均分布在第一象限,杂草类(禾本科<40 μm)和银杉属分布在第二象限,棕榈科和雪松属则分布在第三象限(图3)。

图3 重庆喀斯特地区主要孢粉类型及样点的PCA结果

根据所有样品的排序结果(图3),可以将81个样品划分为5组(组1、组2、组3、组4和组5):第一组包含10个样品,为金佛山喀斯特山地样品,主要植被类型为亚热带常绿阔叶林、亚热带落叶阔叶林、亚热带常绿落叶阔叶混交林、亚热带常绿针叶林、亚热带针阔混交林、山地矮林、亚热带竹林等;第二组包括12个样品,为青木关镇喀斯特槽谷区和南平镇喀斯特石漠化区的稻田和藕田样品;第三组包括52个样品,为青木关镇喀斯特槽谷区和南平镇喀斯特石漠化区样品,主要植被类型为竹林、果园、菜地、退耕地、撂荒地等;第四组包括2个样品,为南平镇喀斯特石漠化区的次生柳杉林样品;第五组包含5个样品,为鸡公山喀斯特植被恢复过程中的样品,主要植被类型为坡耕地、弃耕地、灌草地、疏林地、次生林地。

4 讨论

4.1 表土和苔藓样品的孢粉组成对比

现代表土的孢粉组合与当地植被状况及沉积环境关系密切,可以很好地反映当今及过去一段时间内的植被状况[46-47]。与表土相比,苔藓则是现代植物孢子、花粉的天然捕获器,由于其生长年限较短,一般在1—2年[48],多达15年[49],因此,可以收集研究区内近年来的花粉雨。同时,苔藓的孢粉源区更加受控于局地植被的影响[50-51],与现代植被的关系更加紧密。本研究共采集了49块表土及32块苔藓样品,通过对其孢粉组合的对比分析来看,表土孢粉组合特征比较稳定,似乎更加代表了多年平均的孢粉结果,而苔藓样品的孢粉组合则波动较大,如NP-3次生柳杉林样品,其2个苔藓样品的柳杉花粉含量(分别为60.46%和66.27%)明显高于表土样品(分别为6.67%和7.76%),这可能与采样时间刚过柳杉花期有关;同时,NP-3次生柳杉林苔藓样品的凤尾蕨属孢子的含量(分别为45.85%和38.51%)也明显高于表土样品(分别为5.07%和4.75%),可能与苔藓样品的采样地点位于凤尾蕨丛中有关。该结论对于今后的现代孢粉组合与植被定量关系的研究,特别是现代孢粉样品的采集具有一定的指导意义和参考价值。

4.2 现代花粉组合与植被的关系

本研究的表土和苔藓孢粉样品,其花粉源区主要来自于研究样地母体植物群落近年来由于风力、流水等自然因素沉降下来的花粉雨,理论上其表土花粉组合可以与现代植被一一对应,但是,由于不同植物类型的花粉产量、扩散方式(风媒、虫媒)、传播与散布能力、花粉沉积及保存情况不尽相同,表土花粉组合与现代植被在含量上会出现差异。

从孢粉组合成分及含量来看,整个重庆喀斯特地区的现代花粉组合与现代植被的组成、建群种基本一致,较好的反映了现代植被的整体面貌特征。PCA分析结果(图3)表明,通过样点排序可以很好地将金佛山喀斯特山地、鸡公山喀斯特植被恢复过程中的山地、稻田和藕田样品等较好地区分开。但是,由于局地小生境、人类活动、不同植物花粉本身的因素等影响,导致表土花粉组合与现代植被出现差异性,具体表现为:

4.2.1孢粉科属类型的差异

本研究共鉴定表土花粉分属109科属,远低于重庆喀斯特地区,尤其是金佛山自然保护区的现代植被群落,据调查,在金佛山地区,有记载或调查中已经发现的植物已经达到294科1539属5654种[37]。

4.2.2孢粉组成成分的差异

一些现代植被中常见植物在表土花粉中含量极低或缺失,如在金佛山方竹(Chimonobambusautilis)林地,虽然分布着大量的方竹,但该样点的禾本科花粉含量极低,可能与金佛山方竹没有开花有关。

一些研究区内常见的植物如金佛山的杜鹃花,喀斯特槽谷区和石漠化区大量种植的玉米等,但其花粉含量却很低,这可能与花粉产量及传播方式有关。

4.2.3不同地貌单元孢粉组合的差异

重庆金佛山喀斯特山地、鸡公山喀斯特山地典型植被恢复区、青木关镇喀斯特槽谷区和南平镇喀斯特石漠化区的现代孢粉组合显示出明显差异。除了金佛山样品鉴定的孢粉种类(106科属)较多以外,其余样点的孢粉种类均较低,鸡公山样品由46科属组成,青木关镇样品由56科属组成,南平镇由50科属组成。同时,孢粉结果中除了金佛山样品的乔木花粉含量较高外,其他样品的乔木花粉多为当地石漠化治理过程中大量种植的马尾松、柳杉和侧柏等。如果剔除引种植物花粉类型,其乔木花粉含量应较低,鸡公山、青木关镇和南平镇的样品,均以草本和蕨类孢粉占优势,这与该区地带性植被差异很大。该区所处亚热带湿润季风区,地带性植被为亚热带常绿阔叶林,乔木在群落中理应占据优势地位。这与喀斯特生态保护较好的金佛山表土孢粉分析结果差异明显,显示出喀斯特石漠化区植被严重退化的孢粉组合特征。

4.3 喀斯特地区主要花粉类型的代表性

松属植物(主要是马尾松)主要分布在金佛山林地,而在喀斯特槽谷区和石漠化区只是零星出现,但松属花粉却出现在所有样品中,且含量均较高(3.02%—72.35%),说明松属花粉易于传播,易于保存,具有超代表性[52],这与前人的研究结果相一致。

银杉是重庆金佛山喀斯特山地特有的孑遗植物,在金佛山西坡、北坡等地成林分布,但其花粉含量却很低(2.04%—7.5%),说明与同为裸子植物的松属植物相比,其花粉却并不利于远距离传播。

柳杉属于裸子植物,主要靠风媒传播花粉。但在南平镇研究区内,仅在次生柳杉林内发现大量的柳杉花粉(6.67%—66.27%),其林地附近却很少发现,甚至消失,这是否与柳杉花粉在喀斯特地区雨热同期的气候条件下易于氧化分解有关呢,还需要后期更加细致的现代孢粉过程研究来验证。

香樟是重庆喀斯特区常见树种,其在NP-2样点的次生樟树林中更是建群种。但在此次的表层土壤和苔藓样品中,香樟花粉缺失。这与其花粉外壁薄、在进行酸碱处理实验时容易破碎,不易保存有关。

杜鹃花是金佛山分布较广的一种植物,但其花粉含量在整个研究区内很低(0—2.32%),这可能与其花粉产量较低,且为虫媒传播有关。

水稻型禾本科(≥40 μm)花粉,除了大量出现在研究区的稻田和藕田样点之外,其他样点的含量极低,甚至缺失,这可能与水稻多种植在研究区的低洼地带,且其花粉本身也不利于远距离传播有关。

玉米目前是重庆喀斯特地区常见的作物,但其花粉在整个研究区内含量很低,为0—7.85%,这可能与玉米花粉普遍较大,不利于远距离传播有关,也说明玉米花粉具有低代表性。

蕨类孢子在研究区的含量整体较高(5.85%—59.19%),且多为芒萁属、凤尾蕨属和肾蕨属等喜钙性、旱生性、石生性蕨类植物,这可能与喀斯特地区大量碳酸盐岩的风化和生物分解,产生了大量易于植物吸收的钙离子等有关。说明在喀斯特地区,蕨类孢子也具有超代表性。

5 结论

(1)现代孢粉组合的差异,能够反映重庆喀斯特地区不同地貌单元现代植被的基本状况。除金佛山外,研究区其他样点的乔木花粉多为当地石漠化治理过程中大量种植的马尾松、柳杉和侧柏等。PCA分析能够很好地将金佛山喀斯特山地孢粉样品与鸡公山喀斯特植被恢复过程山地、青木关镇喀斯特槽谷区和南平镇喀斯特石漠化区的孢粉样品很好的区分出来,较好地反映了喀斯特地区,特别是石漠化区植被退化严重的孢粉组合特征。

(2)土地利用方式的变化是对喀斯特石漠化区次生植被及其表土孢粉组合的主要影响因素。喀斯特地区生态保护较好、自然植被发育的金佛山地区具有更丰富的乔木、灌木与草本孢粉类型组合,并以高含量的乔木花粉为特点;相比之下鸡公山、青木关镇和南平镇的孢粉组合特征表现为乔灌木孢粉类型较少,反映了喀斯特石漠化地区植被严重退化的孢粉组合特征。本研究揭示的喀斯特地区原生植被、次生植被与石漠化地区的现代孢粉组合差异,将有助于地层花粉数据的古生态学解译。

(3)研究区内一些常见植物,如香樟、金佛山方竹、杜鹃花以及喀斯特地区大量种植的玉米等的花粉含量很低,甚至缺失,这与其花粉易破碎不易保存、没有开花、花粉产量低及传播距离近等有关。银杉作为金佛山特有的孑遗裸子植物,在研究区内,其花粉含量远低于同属松科的松属花粉,说明其花粉不利于远距离传播。与银杉花粉类似,同样依靠风媒传播的柳杉属花粉也仅仅出现在柳杉林样品中,而在其附近却很少发现,甚至缺失,这可能与柳杉属花粉在在喀斯特地区雨热同期的气候条件下易于氧化分解有关。当然,要想厘清银杉和柳杉属花粉的传播距离、保存状况及其现代分布扩散规律,还需要进一步开展系统的花粉现代过程研究。

(4)喀斯特槽谷区和石漠化区表土孢粉组合中芒萁属、凤尾蕨属、肾蕨属和藜科等喜钙性、旱生性、石生性植物的孢粉含量较高,且随着土地利用强度的增加,表土孢粉组合中乔灌木花粉含量和种类越少,草本和蕨类植物孢粉含量越多,均以耕地杂草为主。由此可见,土地利用方式的变化是对喀斯特石漠化区次生植被及其表土孢粉组合的主要影响因素。

(5)研究区表土孢粉组合差别明显,但与其相应的实际植被情况大致相同,基本反映了重庆喀斯特地区现代植被的基本状况。由于采样点数量与分布的限制,本研究对重庆喀斯特地区4种主要不同地貌单元的现代孢粉组合进行了分析。未来还需要开展更系统的花粉现代过程研究,如放置现代花粉捕获器等,以期对重庆喀斯特地区现代孢粉特征、不同花粉类型的分布规律及其主控因素获得进一步的认识。

致谢:感谢夏威夷大学Dr.Zuojun Yu对写作的帮助;感谢南宁师范大学省部级重点实验室创新基地大学生创新实践训练计划项目对本研究的支持。